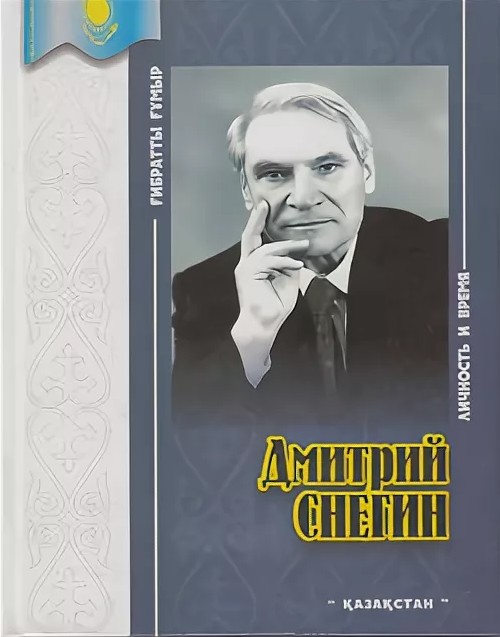

Личность и Время — Дмитрий Снегин

| Аты: | Личность и Время |

| Автор: | Дмитрий Снегин |

| Жанр: | Өмірбаяндары мен естеліктер |

| Баспагер: | |

| Жылы: | 2003 |

| ISBN: | |

| Кітап тілі: | Орыс |

| Жүктеп алу: |

Страница - 20

"МЫ ТАК ВАМ ВЕРИЛИ, ТОВАРИЩ СТАЛИН..."

До Большой Войны было еще неблизко, когда нежными словами благодарности одаривал Снегина за его слова великолепного перевода с казахского бессмертный классик нашей литературы Ильяс Джансугуров, сам переводчик неординарный, смело переложивший на казахский язык многое из Гейне, Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Горького, Бальмонта, Маяковского. Речь шла о Джансугу-ровском шедевре "Гималай", а затем и о московском сборнике стихов Джансугурова. Однокурсница по Алма-Атинскому сельхозинституту (ее интеллигентный отец, семиреченский полуссыльный, в молодости знался с народовольцами), писала Снегину из Москвы 12 декабря Тридцать пятого года (там она поступила в аспирантуру по западно-европейской литературе):

"… прочла недавно в "Литературке" твой перевод "Ги-малая" Джансугурова. Ей-Богу, здорово… Ты заметно растешь, а я издали тобой горжусь. Наташа".

Та самая Наташа Кулакова, в будущем по мужу Макарова, нет-нет, как уверял Дмитрий Федорович, счастливо улыбаясь зрительным воспоминаниям, вовсе не любовь, но свой человек, самая верная подруга, с которой он часами просиживал у Чаянова, а когда приключался из-за студенческой загруженности большой антракт между визитами к своему кумиру, Наташа напоминала ему краткой записочкой:

"… Когда к Чаянову? Мне очень хочется. 6.Ш.34".

Она была очень тонким поэтом в своей светлой и чистой душе, писала ему перед расставанием:

"… мне сейчас жаль Алма-Ата, жаль гор, трав, сосен и еще больше жаль всех людей, которых здесь оставляешь… из-за того, что человеческие пути скрещиваются и потом расходятся вновь — жить на земле прекрасно и грустно… Знаешь, мне страшно легко тебе писать, ты ведь поймешь лучше и вернее, чем другие… Не тебе одному грустно, родной, — и за свою "неюную юность " и за чужую неприютную боль, заставляющую ярких, бодрых людей, так сросшихся с бурным нашим временем, затравленно поникать дерзкой головой… "(ЦГА РК, ф. 1965, оп. 1, д. 571, лл. 1, 8). Тогда еще были живы и Джансугуров, и Чаянов.

Но злая сталинщина позже бесчеловечно расправилась с ними. И не только с ними.

Однако даже в обстановке всеобщего кошмара сколько общеполезных инициатив довел Снегин до реального завершения с выдающимся казахстано-российским энциклопедистом, социологом, историком, поэтом и прозаиком Сергеем Николаевичем Марковым, которого от сталинской плахи уберег Горький, создавший Маркову в северной ссылке все условия для журналистской, писательской, исследовательской работы.

Взять хотя бы — еще в довоенную пору! — неимоверно сложную историю с извлечением из исторического небытия ныне охотно всеми высокочтимого Чокана Валиханова. Те-перь-то вся эта история мне кажется невероятной, а тогда вчерашний ссыльный Марков и сын известного казачьего офицера Снегин рисковали не только членскими билетами Союза писателей, но и головой. Ибо заступаться за них было некому. Их великого покровителя Горького, мощно сдерживавшего своим влиянием на темную совесть Сталина многие дикие неразумности Кремля, уже не было в живых. На кон жуткой совдействительности заступало поколение трех У: "Уцелеть — Уцелеть — Угодить".

Разумеется, не все были из лакейского племени потомственных конформистов. Но в Сталина искренне было влюбчиво больше его современников в СССР и за рубежом, чем это принято считать ныне.

И не след видеть тут в Снегине исключение.

Примечательную его пометку, датированнуя 1 января Сорок восьмого года, встретил я на взятых им для перевода на русский язык стихах:

"Оглянувшись, увидел я светлый портрет. От него исходили и счастье и свет. Улыбался мне Сталин улыбкой привета. И очнувшись, воспринял я мудрый завет".

"Не могу понять, как можно писать подобное", — в сердцах рядом с последней строкой обозначил свое настроение Снегин.

А туманные вирши по соседству аттестовал так:

"Нет, это не стихи фронтовика, а бред больного мистика" (ЦГА РК, ф. 1965, оп. 1, д. 458, л. 1).

Но сам он ничуть не кривил душой, когда в статье об очень популярном (на все семь цветов) кинофильме "Падение Берлина", заполонившем в Пятидесятом году все экраны страны, восхищался актерской игрой действительно одаренного артиста Геловани, который, по Снегину, "сумел глубоко и правдиво раскрыть образ любимого всеми народами Вождя товарища Сталина, его мудрость, волю, любовь к народу, стойкость и простоту".

Заключал статью предсказанием:

"Этот фильм о Вожде и народе войдет в Золотой фонд истории нашей отечественной кинематографии" (ЦГА РК, ф. 1965, оп. 1, д. 396, л. 4).

Не вошла эта лента в Золотой фонд.

Ну да и хвала Всевышему!

Однако после странной кончины Вождя в марте Пятьдесят третьего для газеты "Социалистiк Казакстан" Дмитрий Федорович писал не по принуждению:

"Безмерное горе, тяжелое, как хребты Алатау, придавило сердце каждого человека. Шесть дней и шесть ночей мы живем без товарища Сталина. Как неправдоподобно, как тяжко звучат эти слова — без товарища Сталина. Нет, неправда это! Неправда!.." (ЦГА РК, ф. 1965, оп. 1, д. 272, л. 1).

Прозрение пришло позже. И не сразу после секретного Хрущевского доклада XX съезду партии, а спустя шесть лет — по возвращению из продолжительной поездки по Чехословакии, которая еще спустя шесть лет — в августе Шестьдесят восьмого — станет под танками и бронетранспортерами войск СССР и Варшавского Договора объектом почти молниеносного удушения социализма с человеческим лицом. А в том, что такой социализм возможен, повторю, Снегин никогда не сомневался.

"В Праге я всегда стремился попасть на берег красавицы Влтавы. Там сохранились живописные естественные уголки, где гнездятся, не боясь городской сутолоки и многолюдья, дикие утки", -такую запись нашел я среди черновых набросков Дмитрия Федоровича (ЦГА РК, ф. 1965, оп. 2, д. 36, л. 3).

Но по осени Шестьдесят второго года все дикие утки облетали Прагу стороной. В ней (и я это тоже видел собственными глазами) на гранитной набережной чистой реки демонтировали громаднейший Сталинский, комплекс-мемориал, равного которому не было во всей Восточной Европе, да и в самом СССР, пожалуй, тоже.

Разрушительная работа велась пражскими мастеровыми с титаническим усердием под беспрестанный пулеметный треск перфораторов, пушечные хлопки мощных компрессоров, под громкие возгласы восторга, с неким, я сказал бы, всеобщим радостным остервенением и великим одушевлением на улыбающихся лицах, чумазых от гранитной пыли. Наверное, этот энтузиазм был во сто крат мощней того, с каким парижане в 1789 году сокрушали взятую ими всенародным штурмом угрюмую тюремную цитадель — крепость Бастилию.

В этом и сам Снегин воочию убедился. Мы в одни с ним предзакатные часы выходили на каменную набережную Влтавы, затянутую густой поволокой яростного демонтажа и погруженную в его несмолкаемый грохот. И вот именно в те пражские дни и ночи его душа мучительно трудно, зато навсегда покончила с обожествлением Кремлевского Люцифера, однако умевшего при всем своем тиранстве быть непреклонным созидателем великого и настоящим ценителем непреходящего.

И неспроста Снегин вспоминал, как возмущался Ауэзов:

"Не понимаю, Митя, лицемеров, которые утверждают, что в Сорок девятом году — не без твоих стараний! — я был удостоен за первую книгу про Абая Государственной премии СССР. Нет! За эту книгу я получил не Государственную, а — я подчеркиваю — Сталинскую премию! И я горжусь ею так же, как горжусь статьей Сатпаева обо мне — лауреате Сталинской премии, в академическом "Вестнике", тоже в Сорок девятом..."

Но вот в десятую годовщину смерти Сталина, мартом Шестьдесят третьего года, в цикле "Пражские сонеты", явились Снегину его же, как он их трагически поименовал — "Стихи, не написанные 30 лет назад". То есть в Тридцать третьем, когда молодому Снегину, как и миллионам его сверстников, образ Сталина застилал свет в окошке.

И если к 60-летию Вождя (в Тридцать девятом) Снегин заверял: "Куда б меня не бросило на свете — Я грудью встать за Родину готов… Всегда во мне живет он в партбилете Великий Сталин — Вождь большевиков", а позже любил читать наизусть Исаковского: "Мы так Вам верти, товарищ Сталин, Как, может быть, не верили себе", -то в своих стихах об увиденном и прочувствованном в Праге мотив исторической ретроспекции и примерки ее на себя диаметрально иной: "И нервы у Сталина сдали, Чьи руки по локоть кровятся… Распахнуты души и дали… Минуло нам только по двадцать..."

Как-то признался со вздохом:

"Знаете, вовсе не смешно мне, а очень грустно вспомнить, как в день похорон Сталина я прильнул к радиодинамику и конспектировал сначала речь Маленкова, потом Берии и Молотова… Вспоминал невольно, как четырех лет тогда еще не прошло, отмечалось семидесятилетие Вождя. Накануне был сформирован юбилейный комитет. Уж, наверное, с полного согласия Иосифа Виссарионовича. От Казахстана в Комитете фигурировал Шаяхметов. А в соседях у него — Берия, академик Лысенко, Фадеев, Шостакович… И вот все это в прошлом, а я веду хронометраж карандашом — по минутам. Вот в десять минут второго подняли гроб. Без двадцати минут два — Красная площадь. Без десяти минут два гроб установлен на постамент. Без семи минут два руководители партии и правительства поднялись на трибуну Мавзолея… Без пяти минут три они спускаются с трибуны, поднимают гроб и вносят в Мавзолей. Артиллерийский салют. Ровно в три часа гроб установлен рядом с саркофагом Ленина..."

"Вряд ли надобно казниться за такой хронометраж. В душе его вели миллионы, а, быть может, и миллиарды людей..."

"Нет, счет на миллиарды тогда не шел. Как-никак, а почти половину столетия назад наша голубая Земелька менее была населена, чем ныне. Сейчас же уже в Китае за миллиард! А вот Россия теряет население..."

"А траурный митинг пятого марта в Союзе писателей в Алма-Ате тоже, наверное, проводили?"

"Конечно-конечно… Вам-то лет четырнадцать было? Как мне в Двадцать шестом году… До писательства было далеко?".

"До газетного — не очень. Лет пять, даже меньше… А пятого марта всех старшеклассников вывели к Оперному театру. Там жарились на солнце — очень теплый день выдался, тоже слушали радиотрансляцию и смотрели, как пацаны за Оперным играли в лянгу..."

"В лянгу?"

"Да. Лянга — это медный пятак с хвостиком конских волос, залитых свинцом. Она хорошо подлетывает при ударе ботинком и потом быстро парашютирует. И вот тут надо успеть снова подцепить ее носком, а то и пяткой, коленкой — спереди, сзади, сбоку… О! Виртуозов было немало! Но умело бить не каждый сможет… Короче, к историческому моменту лянга -не шибко почтительная игра… Но у многих постарше глаза были на мокром месте"

"Разумеется. У писателей тоже. В тот день у нас выступали, дай Бог памяти, Абишев, Макеев, Жароков, Муканов, Мулда-галиев, Ергалиев, Мамбетов… Ауэзов выступал… Мауленов читал стихи за Аманжолова, потому что Касым слег от переживаний… А Муканов давился слезами: "Я не вижу своей дороги без партии. Я стал ее членом в девятнадцать лет. Я был на приеме у Него, разговаривал с Ним. Надо служить народу, как служили ему Ленин и Сталин..." Ну теперь-то мы более или менее предметно знаем, что это была за служба! И сейчас меня ни в какую партию не затащишь..."

"А в партию Олжаса Сулейменова Национальный Конгресс?"

"Так сам он приостановил в ней свое членство..."

"А к социал-демократам?"

Снегин поморщился:

"Увольте-с..."

"А чем плохи гражданские движения "Адилет", "Азат", "Алаш", "Единство", "Желтоксан", Дмитрий Федорович?.."

"Ничем. Ничего отрицательного я о них не мыслю. Наоборот, как говорят китайцы, пусть расцветают все сто цветов… Все они хотят добра и справедливости. Но с меня хватит одной партии — той, в которой был!"

Теперь для меня партия, простите за пафос — это мой народ Казахстана… И ни-ка-ких вождей, а тем более вождят!.."

… И все же Снегин в День Победы 9 мая 2000 года у экрана телевизора — из Москвы шла прямая трансляция Парада на Красной площади — признался мне, что посмотрел бы снова "Падение Берлина". Причем с превеликим удовольствием.

Я подтвердил: в оном удовольствии тоже не отказал бы себе.

Воистину, странно и необычайно устроен человек!