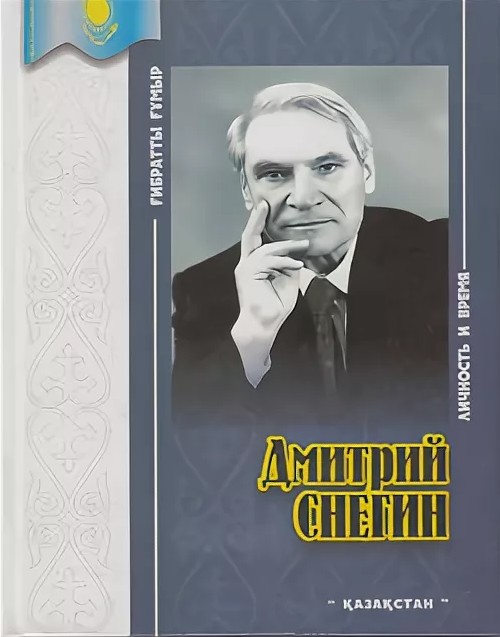

Личность и Время — Дмитрий Снегин

| Аты: | Личность и Время |

| Автор: | Дмитрий Снегин |

| Жанр: | Өмірбаяндары мен естеліктер |

| Баспагер: | |

| Жылы: | 2003 |

| ISBN: | |

| Кітап тілі: | Орыс |

| Жүктеп алу: |

Страница - 27

"ЧТО ЗА ЧУДО-ЮДО, ЭТА РЕВОЛЮЦИЯ!.."

"БУДЕТ ПРОСТО, КОЛЬ ПОРАБОТАЕШЬ РАЗ ПО 100..."

Когда погруженные в ученую муть великоумных литературоведческих рассуждений мужи (или жены?) сих ответвлений идеологической филологии или же чересчур ретивые обожатели Снегинской прозы сравнивали его историко-революционную трилогию "В городе Верном" и дилогию "Утро и два шага в полдень" с известными каноническими произведениями советской классики, Дмитрий Федорович печально вздыхал и обращался к дедушке Крылову: "Уж сколько раз твердили миру, что лесть...".

Иногда при этом осудительно замечал: сам дедушка Крылов - это наполовину французский баснописец Лафонтен, если не больше: заимствование на заимствовании. Бюро проката! Правда, не такое беззастенчивое, как у советского графа Алексея Толстого, но все-таки перебор явный.

"А чем так уж и грешен Алексей Толстой?"

"Как это чем? Увел деревянного Буратино от итальянцев для своего "Золотого ключика" и даже спасибочка им не отвесил! А вообще-то я графа чту. Сам слышал от него - в каждом писателе должны сочетаться художник, мыслитель и критик, и чем гармоничнее это сочетание, тем писатель выше... Но в случае с Буратино - где же тут, говоря по-вашему, так называемое авторское право? Его у нас отродясь не существовало!"

"Но у итальянцев их деревянный человечек зовется не Буратино, а, кажется, - Пиноккио!"

"Нет разницы! Главное - граф не сам придумал, а попользовал готовенькое. Как тот Ваш и наш обдирала, который обчистил дальневосточного друга Казакова. Перекрестил на свой лад и - нате вам, пожалуйста!.. Я так думаю, что и само имя Буратино граф тоже откуда-то взял. Плохо лежало, а он - не растерялся! "

Короче, никаких реминисценций не признавал. Считал: у поэта, прозаика, драматурга все должно быть своим, а - не заемным.

Ничуть не амнистируя доморощенного обдиралу (ко всему он оказался еще и мастером облыжной клеветы), но уже давным-давно не тая на него никакого зла, я возражал:

"Вся история литературы - это цепь заимствований и взаимовлияний! Вот как, например, быть с хрестоматийным "Я памятник воздвиг себе нерукотворный" ? Кто только до Пушкина не таскал с собой мешок с камнями для будущего своего монумента! Мы лишь Овидия знаем да Державина с их "Памятниками". А других -толпа!"

"Ладно, - с явным усилием соглашался Снегин. - Это, видимо, как в жизни. Сами знаете. Взаймы лишь немногие не берут. Гордые или богатые. Или же те, кто знает справедливость истины: "Кредит портит отношения"... Но все же мои угодники одного не понимают, - объяснял он мне в очередной, говоря Шукшинскими словами, беседе при ясной пуне. - Им совсем невдомек, что взялся я за "Верный", и за "Утро", за все эти дьявольски трудные вещи вовсе не из-за тщеславного желания возвыситься до Шолохова или же встать рядом с Серафимовичем. Зачем? Мне это, поверьте, совсем ни к чему... Двадцать лет жизни извел я на "Верный"! Не могу свыкнуться с тем, что все позади. Теперь у "Верного" - собственная жизнь... А они каждый раз - опять за свое. Вот возьмите Юру Плашевского. Мы с ним протрубили не один год в "Шмеле". Он настоящий фронтовик. Военный переводчик. Он лучший в СССР переводчик Ремарка. "Ночь в Лисабоне". Только не надо "Лисабон" писать с двумя "с", как неверно дают на географических картах и в литературе. Надо писать всегда с одним "с"! А ему при каждом переиздании суют это эсэс! И Юра багровеет. Но ничего уже поделать не может... ЭсэС! Понятно: сколько эсэсовцев, за Большую Войну передопрашивал. Устал, нервы. А тут опять вроде как напоминаньице... Свистящее... Фронтовик, он только с виду глыба. А на самом деле такое же тонкое существо, как и все. Даже еще чувствительнее. Обнажен, будто кожу сняли. Анатомический атлас... Чуть ветерок дунет, уже больно..."

Дмитрий Федорович говорил о Плашевском как о живом. А незадолго до этого в книжке "Флами, или Очарованный собой" посвятил Плашевскому пронзительное стихотворение "Бессонья ночи" ("...Узнали что-то. Многое забыли. Судачим ложно о Добре и Зле. Свобод и демократий — изобилье... От них не легче людям на Земле”). И вот теперь переживал за Юру, за Юрия Павловича, словно жена Плашевского милая Рая, способный журналист (корреспондент центральной "Медицинской газеты") только вчера приняла убойную дозу снотворного и - скончалась. Из-за страшной болезни (рак) она посчитала ненужным обрекать ни мужа, ни других родных на бесконечные, выворачивающие наизнанку нормальный семейный быт, хлопоты и заботы.

"Так неужто Плашевский угодник?"

"Да нет. Он как раз не угодник. Он слегка путаник. Такой же примерно, как Коган."

"Коган?"

"Да. Коган рецензировал моего "Парламентера". Правильно написал, что Советский Солдат спас Землю от превращения ее в гигантский Освенцим. Верно отметил, что мой казахстанец Сьянов — это реально существующая личность, что он воюет осмысленно, по-хозяйски. Но когда Коган начинает втискивать меня, как патрон, в обойму рядом с Эренбургом да Симоновым, это уже никуда не годится!.."

"Тогда что годится?"

Снегин как бы пропускает вопрос мимо. И делает это очень деликатно. Если убедительный ответ не готов, то лучше вопрос не расслышать, но потом, спустя какое-то время обязательно вернуться к нему и растолковать.

"Так вот. Люблю я его, Плашевского. Но когда он да Коган, оба утверждают, будто я развиваю в военной прозе традиции Фурманова, Фадеева, Серафимовича и еще какого-то там Топтыгина, а потом по их воле спешу, как опоздавший на построение курсант, примкнуть в ряд Некрасова, Бека, Эренбурга, Симонова, Бондарева, то я хочу сказать им: "Юра! Товарищ Коган! Да Бога ради окотитесь! Никого и ничего я не развиваю ! Поймите, дорогие мои, элементарное! Если я не скажу про войну так, как я ее сам чувствую, как я ее сам видел, то кроме меня никакой Топтыгин этого никогда не сделает. Так и про Революцию! Революцию с большой буквы! И чего тут мудрить и суесловить? Почему я прямо-таки непременно обязан развивать чьи-то традиции, когда у меня есть право, долг и обязанность сказать обо всем так, как это мне видится? Мне, а не Топтыгину! Топтыгин пусть идет своим путем, а я - своей дорогой. Места, как говорил Пришвин, под солнцем всем хватит".

"Ну тогда что же все-таки стало отправной точкой для "Верного"?"

"А вот что. Однажды у нас умер сосед. Обычный такой дедушка. Закадычный друг моего отца. Знал хорошо всех революционеров... Павла Виноградова. Знаком был с Тока-шем Бокиным. Тогда это воспринималось как самое обычное... Скромный. Заботливый... Нет, не большевик. Будто бы к левым эсерам примыкал... Отпели, значит, его по всем правилам. Схоронили. Памянули. И вот на поминках-то выяснилось, что за этим старичком, за Павлом Виноградовым и Токашем Бокиным, за другими людьми водились дела поис-тине былинные... Ну повосхищались их геройством, тихо попели, потом разошлись гутаря по домам, а через день-другой жизнь потекла по-прежнему, однообразно, как горная водица в арычке под топольком... И вот тогда-то и у меня душа так заболела при мысли, что грянет час - уйдем мы совсем из жизни насовсем, а ведь никто и после нас не постарается, чтобы по-человечески трепетно, а не протокольно зафиксировать все то, чем были живы поколения наших отцов и дедов. Живы, любы и мертвы. Ибо жизнь, любовь и смерть - это всегда рядом, одно в другом, одно из другого. И не где-нибудь, а именно здесь, на моей родной земле Семиречья! Вот в чем дело. А вовсе не в том, чтобы настрогать вариант семире-ченского "Тихого Дона". Или же наворочать семиреченский тип "Разгрома". Мол, как у Фадеева, но только по-нашенски, с видом на реку Или и на Тяньшанские горы ! Смешно все это и грустно..."

"И что же, Вы, Дмитрий Федорович, сразу после печального прощанья с соседом взялись за перо. То есть за карандаш?"

"Представьте - сразу же! И начал, разумеется, вовсе не с "Ой, ты гой еси", а с того, что начал собирать о Виноградове, о Бокине, да, впрочем, чуть ли не обо всех эсерах и большевиках, их оппонентах буквально все и вся. Много дал мне Затыльников. Николай Тимофеевич. Каменотес. С Седьмого по Одиннадцатый год служил на афганской границе. Воевал с германцем. Был ранен. В Восемнадцатом демобилизовался... Стал видной фигурой в исполкоме Семиреченского Совета. Работал с Виноградовым. С Бокиным, Мансуровым, Масанчи, Утеповым, Джандосовым... Бок о бок... Седьмого апреля Восемнадцатого года Сталин им громадную телеграмму закатал. Дублировал общий текст -всем, всем, всем. С минимальными поправками на Туркестан... Его тут совсем не знали. Маречек в газете "Заря свободы" печатал без умысла не Сталин, а - Столин. Признавали Троцкого. К нему по радио в Москву обратился летом Девятнадцатого года Четвертый красноармейский съезд Семиреченского Северного фронта. Вот послушайте: "...Заброшенные, неведомые миру, мы ведем священную борьбу под знаменами, развернутыми Вашей рукой... Ходатайствуем о наряде нашему фронту двух самолетов системы "Сопвич" с моторами. Единогласно ходатайствуем о награждении товарища военлета Шаврова и авиамеханика Шиманского орденом Красного Знамени..." Шавров с Шиманским отличались исключительно смелыми полетами. Даже зимой... В страшенные морозы, по шесть часов в воздухе! С открытой кабиной! Через линии фронтов! Из Актюбинска в Верный. Или из Ташкента... Свои же и растерзали Шаврова... Их потом покарал революционный трибунал в Верном. Но сам-то Шавров, наш дорогой земляк и настоящий герой, каких мало, увы, не воскрес..."

"Это я знаю. Из архивных протоколов и по "Заре свободы". А была еще газета "Еженедельник". Орган Семиреченского союза агрономов и кооператоров. Священник Скальский в ней предложил создать союз "Славия". Идея не прошла, хотя "Заря свободы" поддержала..."

"Виноградов и Затыльников выступили супротив "Славии". А Маречек - за. Вообще парадоксов изрядно. Представьте, наказному атаману Семиреченского казачьего войска Ионову поручалось разоружение этого же войска!.. Это вроде как трехглавому Змею-Горынычу поручить отсечь или отгрызть пару собственных голов!.. Затыльников пережил Виноградова почти на сорок лет. Умер в Семьдесят третьем... А пенсия у него до Пятьдесят восьмого знаете была какая?"

"Нет".

"Двести тридцать целковых! Как инвалиду второй группы. Потом уже дали шестьсот..."

Снегин говорит дали, словно сам никак не был причастен к этому благодеянию.

Продолжает:

"А Семиреченским фронтом командовал Лука Потапыч Емелев. Точнее—Лукианом его звали. Талантливый, молодой, грамотный. Главное - человечный... Его очень Фрунзе любил... Погиб Лукиан от тяжкой раны... Не пойму, кому у нас помешал его бронзовый бюст - убрали в одну из ночей, а место это заасфальтировали. Будто бы и памятника никакого не стояло!.. Экое свинство!.."

"А что за партийная раскладка была в Верном?"

"О-о! Та ли еще! Четыреста левых эсеров и двести большевиков. Остальные — в подполье. Правые эсеры, кадеты, монархисты... Многие большевики о себе заявляли Виноградову и Затыльникову: "Да, мы большевики, но мы - не коммунисты!" В Ташкент докладывали: "Армия у нас сама по себе, а партия - тоже и живой связи меж ними нет! Если что есть - так вражда. Из-за выборного начала на командных должностях сплошь и рядом люди малограмотные..." А из Ташкента бодрили: "Не падайте духом. Если у вас нет денег на содержание Красной Армии, беспощадно облагайте капиталистов. Организуйтесь сильнее. На полумерах останавливаться нельзя. Не церемоньтесь с мешающими вам лицами. Создавайте Красную гвардию. Каждый красногвардеец получает по пятьдесят рублей в месяц, а его семья переходит на содержание казны..." Многие ветераны были здоровы и крепки. Перевстречался почти со всеми..."

"Это очень памятливые люди..."

"Бесспорно!.. Один поведал, как сбежал из-под расстрела. Скитался голодным по степи. Босой. А холода уже в октябре. Однажды проснулся в стожке сена, а рядом мирно заяц спит!.. Не поднялась рука на заяца!.. Другой, Калашников Николай Петрович, рассказывал - из Персидского похода возвращались. В Чимкенте, значит, на будущей Вашей родине, им кино прокрутили про лихого казака Козьму Крючкова. Был такой молодец в Первую мировую. Не выдуманный - реальный! Одним махом семерых супостатов побивахом. Все его подвиги в этом духе. Пока фильм смотрели, кони с привязей дали деру. Двое суток потом коней собирали... А вообще-то народ о-очень сложный...

"Часто друг с другом не согласный..."

"Да... Распри. Амбиции. Личные счеты... Свое, так сказать, видение... Сидел над бумагами ночами напролет... Одна другой любопытнее!.. Вот вспомнилась почему-то секретная депеша от Туркестанского ЧК. Так-то и так. Получены тайные сведения: командированный в полевое казначейство Владимир Иванов намерен захватить все деньги и с ними податься к Колчаку. Поэтому Ташкент просил Верный установить негласное наблюдение за Ивановым и не допустить его бегства. А командировали Иванова в Верный сами же! Другой депешей предписывалось собрать в сугубо сухопутном и казачьем Верном всех бывших моряков и срочно отправить их в распоряжение Аральской боевой флотилии. А чудо-приказ — дословно: лошади советских учреждений мобилизации не подлежат И это не из Ильфа и Петрова, а документ Ревсовета Семиречья... Документов - тысячи!.. И все надо было изучить досконально..."

"Выходит, философ Бердяев, когда утверждал, что в стихии революции заложены колоссальное мошенничество, бесчестность - как болезнь русской души, был прав?"

"Отчасти прав".

"Почему отчасти?"

"Да потому что не только русская душа была одержима революцией. В свое время британская с французской - ничуть не меньше! Пожалуй, нет цивилизованного народа на планете, который не переболел бы ею..."

"А силы-то у Вас откуда? Ведь фронт, контузии, ранения..."

"Силы? Бог один ведает, Слава!.."

"Кстати, о Боге. Бог есть?"

"В душе должен быть!.. А так натурально, физически - как говорил Толстой, приди Христос в деревню, его девки засмеяли бы... Короче, силы вернулись ко мне снова! Расчерчивал один лист за другим. Синим карандашом сам себе задавал вопросы: что сделано и что мне осталось сделать для первой части трилогии? А красным карандашом отвечал тоже сам себе. По всем пунктам. Надо было знать все-все! Когда Павла отправили на фронт? Был ли уже у него ребенок? Курил ли в те годы Виноградов? На чем обманывали казахов чиновники Временного правительства при взымании налогов? Что это были за налоги? Комиссар Временного правительства Орест Авенирович Шкапский. Умнейший человек. Любил общаться с народом. Особенно с крестьянами. И вот в марте Восемнадцатого из Верного кинулся от новых властей в Китай. А по дороге его узнали крестьяне. Те же, каких он любил. Привезли в село Михайловское. Там сдали новым властям. Конец известен... А Фольбаум, этот Соколов-Соколинский? Тезка Шолохову... Михаил Александрович... Губернатор... Страшно с ним поступили, когда Февральская революция подоспела в Верный... Вы знаете. Но повторю. Вытащили революционеры гроб из могилы. Вскрыли. А потом долго по городу мертвого Фольбаума таскали... С одной улицы на другую. Из конца в конец..."

"Ну, положим, это не революционеры, а люмпен-шантрапа."

"Согласен. Но время то - Революции. И все, что ни творилось, освящалось ее именем... Мы из своего далека только способны уточнять да разоблачать. А исправить уже ничего не можем. Как было, так было!"

"Однако скорректировать историческую оценку-тоже дело не шуточное..."

"Еще бы! Вот все мы дружно осудили Афганскую авантюру. И я тоже со всеми. Даже, как Вы знаете, намного раньше... Но сейчас, когда все чаще и чаще международный терроризм находит приют в Афгане и оборудует там капитальные базы, то не кажется ли Вам, что десять лет нашей Афганской авантюры... Да-да, не смотрите на меня так, я и без Вас знаю, что она, что она наш позор и проклятие... Но не кажется ли Вам, что десять лет этого позора и проклятия уберегали все мировое сообщество от страшного чудища международного терроризма? Так-то..."

"Вы хотите сказать, что именно тут зерно новой исторической переоценки Афганской эпопеи?"

"Это я и хочу сказать... Хорошо, что мои персонажи из "Верного" или "Утра" не могут ломать себе головы над всеми этими оценками-переоценками. Но вот я-то должен был крепко подумать, когда брался писать каждого. Нельзя, чтобы получились картонные фигуры из авторских штампов. Важно не превратить трагедию, мистерию в расхожий революционный боевик, забавный водевиль или детектив, в подарочный альбом... Нельзя безудержно фантазировать и парить на крыльях романтической свободы!.. Надо было, скажу еще раз, проштудировать горы всевозможных приказов, воззваний. А на них в Семиречье был особый урожай. Одни только протоколы заседаний Чрезвычайного Демократического областного съезда Советов чего стоят!"

"Читал".

"Ну вот, тогда знаете... Подумать только - к третьему июля Девятнадцатого года наши дантоны и робеспьеры из Семи-реченского облисполкома наклепали приказ-воззвание с фантастическим порядковым номером - четыре тысячи девятьсот восемьдесят шестым!"

"И что же вменялось этим приказом?"

"Дисциплина. Говорилось, помню дословно, что "пролетариат мощным ударом разбивает подлую провокационную нить паутины и производит справедливое распределение: комбинация из трех пальцев - кадетам, а земля и власть - пролетарским Советам." Далее предписывалось - "лиц, явно провоцирующих население, немедленно подвергать аресту и отправлять в места не столь отдаленные - в работный дом, до решения о них дела ТРИБУНАЛОМ"...

"Сурово! А можно ли было иначе?"

"Нет! Вокруг и около - зло. Голод. Хаос. Грабежи. Убийства. Самосуды. Кражи. Спекуляция. Мародерство... Слухов боялись больше, чем всего этого. Были запрещены всякие хождения после одиннадцати вечера. Врагами Советской власти объявлялись в первую очередь паникеры, самогонщики - их называли самосидчиками, торговцы анашой и опиумом, сами наркоманы..."

"Жестокость в природе любой революции?.."

"Да. Предположительно говорят о ее бархатных вариантах. Мол, при штурме Зимнего потеряли всего шесть человек. Министров-капиталистов, белых генералов отпускали на все четыре стороны. Под честное слово не воевать против Советов. Да, шесть человек. Да, отпускали. Ну так и что? Все равно власть никто не хотел отдавать добровольно! Отсюда террор. Белый и красный. А еще и зеленый. Черный. Малиновый. Фиолетовый... Всех цветов и оттенков..."

"Буденновцы несут коммунизм, а бабка плачет..."

"Да, это у Бабеля... Бабки и у нас в Семиречье наплакались! И не только бабки... Перед уходом в Китай атаман Анненков устроил прощальный пир. Пригласил тех, кто отказался с ним туда проследовать. Среди них был и полковник Луговской. Так вот на его глазах и при атамане пьяная казачня изнасиловала жену Луговского и его дочек. Одной было семнадцать, другой четырнадцать, а младшей - двенадцать лет. Двадцать шесть других офицерских семей были порубаны шашками. А еще раньше живых людей бросали на железные зубья борон. Выкалывали глаза... Рубил'и под солдатские песни..."

"Устькаменогорского председателя Совдепа Ушанова заживо сожгли в топке парохода "Монгол"..."

"Да. Сподвижник Анненкова некий Арбузов с попом Андреем стих сочинили:" От черта родится чертенок. От большевика - большевичонок." А потому всех к ногтю - и старых и малых!.. На пятьдесят верст по обе стороны тракта Сер-гиополь - Урджар анненковцы разграбили и спалили все казахские аулы... Анненковцы - не обязательно славяне. У атамана люто зверствовала уйгурская рота - сто тридцать пять головорезов. Плюс целый полк китайских хунхузов-разбойников. Бригада алашординцев... Так что до святости им всем, как до Луны!.. Постфактумные страшилки для открытого суда в Семипалатинске? Нет! Фак-ты!.."

"Суд над Анненковым длился месяц".

"Двадцать семь дней. Мне помимо официальных материалов много дали те, кто присутствовал на суде. Страшные факты! Представьте себе такое - убили эти изуверы отца семейства и его же внутренности предложили под видом говядины его же семье сварить. Сварили, съели. После чего бандиты объявили, что это было за мясо..."

"И на этом фоне ходили легенды, будто бы на суде Анненкова собирались помиловать..."

"Ходили... Но якобы этому помешали американцы. У них были казнены рабочие-революционеры Сакко и Ванцетти и потому, мол, смертный приговор отвесили и Анненкову... А в Москве их именем назвали фабрику по выделке карандашей... Хорошо еще, что не пивзавод..."

"Пивзавод был уже занят именем друга Ленина-Сталина, депутата-большевика Пятой Государственной Думы Бадаева... Но, быть может, не все Анненков знал о бесчинствах подчиненных?"

"Мне, помню, из города Сталинска Кемеровской области написала Лариса Григорьевна Козинцева. К ней при Анненкове приставал один тип из атаманова воинства. С известными намерениями. Но, впрочем, не так нагло, как другие. Даже обещал повести под венец!.. Хорунжий по фамилии Харин. Мать пожаловалась атаману. Анненков ее успокоил и тут же повелел всыпать двадцать пять шомполов своему хорунжему. Всыпали. Не все, как видите, одноцветно. Но брата-атамана обо всем или почти обо всем аккуратно оповещали. Полковник Ярушин докладывал ему: "Зверства неописуемые! Женщины изнасилованы все с тринадцатилетнего возраста. Из сёл и деревень вывезено все, до последнего ведра. Снята последняя рубашка с тела. Я видел голых женщин, которым не было что надеть. Жители разорены окончательно. И хотя мною приказано оставаться на местах, я думаю - многие уйдут и пополнят ряды КРАСНЫХ..."

"Другого выбора не было?"

"Да откуда? Анненков обозлил всех. Поэтому-то месяц за месяцем и держалась Черкасская оборона! А первым ее командующим избрали священника Никольского!.."

"Мстислава Александровича?.."

"Да. Его самого. Сына мятежного тюремного священника, внука декабриста. Отца у Никольского убили и сожгли в охранке. В Тринадцатом году. А сам Никольский студентом еще в Шестом году ехал в сибирскую ссылку да не доехал. Застрял в Семиречье. Стал псаломщиком, потом дьяконом, а к Шестнадцатому году - священником... Все, что прилетало от Анненкова - снаряды, пули, ядра, красные казаки по приказу Никольского срочно переделывали в мастерских и отправляли обратно к Анненкову. Все металлическое переплавили - от самоваров до пуговиц! Из самодельных пушек лупили камнями, зашитыми в кошму. Такие снаряды издавали страшный шум. Дым заволакивал позиции. У страха глаза велики. Сам Анненков сообщал в Семипалатинск: "Красные применяют удушливые газы, привезенные из города Верного. По цвету и запаху - хлор... "