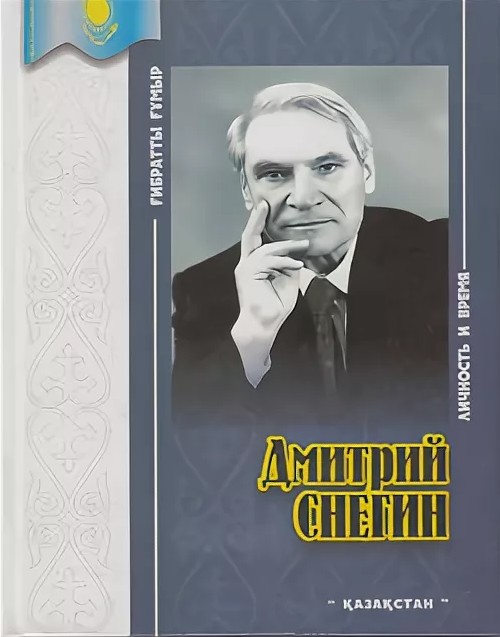

Личность и Время — Дмитрий Снегин

| Аты: | Личность и Время |

| Автор: | Дмитрий Снегин |

| Жанр: | Өмірбаяндары мен естеліктер |

| Баспагер: | |

| Жылы: | 2003 |

| ISBN: | |

| Кітап тілі: | Орыс |

| Жүктеп алу: |

Страница - 30

"Корейцы берегут свой язык. У них прекрасный театр. Есть своя газета. Но все равно язык слабеет. Поэтому, чтобы его поддерждать, корейцы и нажимают на жанры, близкие к устной речи. На пьесы, на стихи. Так, наверное? — спросил Муратбеков. — Вот Вы посмотрите, у них что ни литератор, обязательно поэт и драматург. А еще и публицист и переводчик. Хван Хен Ким переводит на корейский Джамбула… Хан Дин — Мухтара Ауэзова… А Мен Дон Ук! За ним диплом Института театрального искусства имени Луначарского! А режиссер Ен Сен Нен!..

"Прекрасный поэт и переводчик у корейцев Петр Пак Ир. Кстати, он уроженец Пхеньяна. Мой ровесник. К тому же крупный философ", добавил Дмитрий Федорович.

Ларин подтвердил:

"О да! Я его по университету знаю. Студенты его любят… Ян Вон Сик — опытный журналист и поэт..."

Снегин согласился кивком.

Но тут Ларин колко заметил (иногда и это было в его манере):

"А вообще-то, Дмитрий Федорович, знаете, аргумент мой ровесник — далеко не всегда сертификат литературного качества… Групповщина, она прорастает не только из почвы якобы близости по творческим интересам… Она вместе с тем явление, так сказать, геронтологическое. Возрастное..."

"Что я слышу?" — опешил Снегин, всем корпусом искоса подавшись к Ларину из своего авиакресла.

Ларин же не отступал от желания пощекотать бока Снегину за Макеева.

Тогда Снегин нейтрализовал это намерение вопросом:

"А как же насчет того, чтобы на материале ТАСС о Шолохове, опубликованном в газете, выписывать приличную сумму редакционному шоферу — как автору этого материала?"

Ларин вроде бы не услышал и сразу же перекинул стрелки диалога на другие рельсы — примирительно спросил Снегина об Александре Александровиче Потемкине — знаком ли Дмитрию Федоровичу столь примечательный коллекционер, у которого есть буквально все-все о старом городе Верном. Даже больше, чем у самого Снегина. Потемкин всю жизнь собирал самые различные материалы о Верном и Алма-Ате.

Снегин не стал настаивать на ответе о Шолохове и редакционном водителе (в эту отнюдь не комичную, получившую немалую огласку историю Бена с головой вляпал ответсек-ретарь газеты) и призадумался, перебирая всех знакомых коллекционеров в своей памяти.

"Нет, Веня, с Потемкиным, к сожалению, не знался никогда. И даже ничего о нем не слышал, — ответил Дмитрий Федорович с некоей ревностной интонацией. — Что ж ты раньше мне ничего не говорил?"

"А раньше я и сам ничего о Потемкине не ведал..."

"Буду тебе очень благодарен, если сведешь меня с этим человеком", — пообещал Снегин, задумчиво вырисовывая авторучкой на поле газеты римские цифры в столбик — одну за другой — некое загадочное построение, понятное только одному ему.

Я спросил у Дмитрия Федоровича — откуда у него пристрастие к римским цифрам и вообще к латыни.

"А-а, это у меня, наверное, от папы Наташи Кулаковой, а еще от Александра Васильевича Чаянова. Оба они латынь боготворили! К слову, в дореволюционных гимназиях Верного по-латыни читали даже Коран! Всеобъемная штука — латынь..."

"Вы так полагаете?" — спросил Муратбеков, чего-то явно не договаривая.

"Не только полагаю, но и располагаю! Латынь известна еще с третьего века до рождества Христова! С возвышением Римской Империи латинский язык — а это язык, как вы знаете, италийской группы индоевропейской семьи языков — пошел на всю Европу… В нашем мире латынь — это язык величайших умов-ученых, ораторов, поэтов! Ломоносов! Державин! Пушкин!.. Они не мыслили себя без латыни!.. Арс лонга вита бревис" — страстно зажегся Снегин, пряча авторучку.

"Искусство долговечно, а жизнь так коротка!" — пояснила.

"Браво! — одобрил Дмитрий Федорович. — Верба вокали скрипта манент".

"Сказанные слова улетают — написанное остается", -опять подал я голос.

Подошла, нет, не подошла, а плавно причалила стройненькая стюардесса с подносом, одарила очаровательной улыбкой и ласково предложила лимонад и минеральную воду. Оставила у нас на откидных столиках по фужерчику на каждого. Д винулась далее, грациозно поводя туго обтянутыми бедрами.

Саин почтительно отвел глаза на свой фужер, а я — на Снегина, который восхищенным, явно не комсомольским и тем более не партийным взглядом провожал стройную жрицу Аэрофлота.

"Ладно, Дмитрий Федорович. Вижу главный вектор вашего взора..." — уведомил я.

Снегин рассмеялся двусмысленности сказаного:

"Гм-м… Продолжайте, продолжайте..."

Продолжил:

"Латынь латынью… Я тоже, хвала Аллаху и нашему университету, кое-что тут кумекаю. Согласен: латынь — язык науки, литературы. Язык веры. Символ того, другого, третьего. Но разве кириллица — не такой символ? И потом — латынь мертва. В своем языковом обличьи, а не в алфавите! Как язык она сошла на нет, кажется, еще в девятом веке. С возникновением на ее основе романских языков. А латинская графика погуляла по миру, да и застопорилась. Стала уступать кириллице. В Евразии, прежде всего. Кириллица пошла по восходящей и ныне живет и здравствует. Так как же?" — спросил я.

"А так. Условно латынь язык, конечно, не мертвый, а скорее музейный и научный. Он ныне в некоей летаргии. Древний иврит тоже долго был не востребован. Считался мертвым. А евреи взяли, да на удивление всему миру подняли его из праха! Реанимировали! И воскреснув, он задышал глубоко и живительно! Вот где истинное чудо, которому надо радоваться всем человечеством!"

"И все-таки кириллица, Дмитрий Федорович..."

Снегин поясняюще поднял ладонь:

"Дорогой мой! Кириллица!.. Да я, поверьте, вовсе не агент Священной Римской Империи! Тем паче латинский алфавит, о чем часто забывают, восходит к греческому! Ну а про путь из варяг в греки вы все знаете. И я ничего не имею против кириллицы! Наоборот, горжусь этим величайшим творением святых братьев Кирилла и Мефодия. Однако, надо признать, милые мои, что святые братья подарили христианским славянам литературный язык, но, как заметил еще князь Трубецкой, большой евразиец, не у всех славян этот язык удержался! И наш нынешний русский алфавит — не совсем алфавит в строгом смысле".

"Как это не совсем?" — Муратбеков даже привстал со своего места.

"А вот так, дорогой Саин. Посмотрите на наши гласные. На якобы буквы "Ю" и "Я". Вспомните букву "Й". Мы называем ее "Иван Краткий". Но какие же "Ю" и "Я", строго говоря буквы? Да вовсе не буквы это, а — фонемы! "Я" состоит из двух составных — из "Ивана Краткого" и "А". "Й-А"! "Ю" — это тоже "Иван Краткий" плюс "У"… "Й-У"!.. — протяжно загудел Снегин. — А главная задача алфавита, прежде всего, в том, дабы графически передавать строго буквенное значение… Стало быть, не надо нам в русском алфавите каких-то иероглифов или полуиероглифов. А латынь нас полностью освобождает от них!"

"Значит, по-вашему нам нужен латинский алфавит? Казахский язык до войны уже был на нем" — заметил Саин.

"Был. Непростое это дело. Но когда-нибудь мы все вплотную задумаемся, что предпочтительнее — латынь или кириллица. Только не надо нам эти проблемы переносить в плоскость особых, политических отношений. Надо грамотно выбирать оптимальное. И не стараться, как говорил Станиславский, сразу шагнуть с первого этажа на шестой… А начинать надо с того, чтобы вернуть к латыни наши школы и вузы. Ее там надо преподавать без всяких предварительных условий. Как это уже, впрочем, было — в российских лицеях, в гимназиях, в университетах", — рассудительно сказал Снегин.

"Школы и вузы и без того перегружены", — вздохнул Ларин и посмотрел на Снегина как на безнадежно заблуждавшегося.

"Но знания — это такой груз, какой не отягощает!" — довольно напористо возразил Дмитрий Федорович.

Не ахти какой я психолог, но тут почувствовал, как рядышком опять явственно возник и замаячил призрак спора — из тех самых, мнимо-гражданственных, на самом деле схоластических, в которых никогда не рождается истина, а только лишь насмерть гробятся товарищеские и дружеские отношения.

Чтобы как-то нейтрализовать рисковую ситуацию, рассказал слышанное от Кунаева из полного собрания кремлевских баек его давнего друга Микояна, про чью вечную непотопляемость в советском народе говорили: "От Ильича до Ильича без инфаркта и паралича". Так вот, когда Сталин собрал у себя совещание по проблеме перевода тюркских языков на латинскую графику, Турар Рыскулов, бывший тогда, говоря по-нынешнему, российским вице-премьером, чуть-чуть припоздал к разговору. Но сходу же понял, о чем речь, и вроде бы наивно вопросил: "А почему, Иосиф Виссарионович, на латинскую графику, но не на грузинскую?" Дорого потом обошлись Рыскулову это опоздание и этот вопрос...

Видимо, злоязычными эпиграммами или же не шибко стойкой нашей преданностью кириллице, а, быть может, и еще чем мы навлекли неудовольствие Всевышнего или каких-то других его заместительных, но всемогущих сил, решивших испытать и наш экипаж (заодно всех нас) на подходах к Московской зоне вполне на манер Гуссенвиля.

Для меня, в прошлом, пусть небольшого, но все-таки летчика, сразу стало все просто и ясно. У экипажа упорно не ладилось с шасси. Ну никак не ладилось и все тут! Получалось не очень здорово, но я тогда был немного фаталист и согласился. Только стало очень жаль сначала детишек и женщин, а мгновением спустя и своих коллег, самого себя тоже. Чувствовалось, как старался справиться экипаж с этими треклятыми шасси, не желавшими ему подчиняться. В нем не было моих однокашников по Казахскому республиканскому Аэроклубу и летным училищам — Славы Воронина, Анатолия Андрианова (он потом стал личным пилотом Кунаева, а затем и Назарбаева), Володи Лобовского, Бертыса Саметова, других славных ребят. Будь кто-либо из них, не поленился бы, попросил через стюардессу пронести записочку — в чем мол, дорогой друг, загвоздка, точка, такой-то — имя рек. А тут приходилось без эпистол.

Проклевывался заведомо проигрышный вариант: посадка на бетонную полосу, как говорят, пилоты, на брюхо. Летом Шесть десят второго в Ташкентском аэропорту я видел, как густо дымил на бетонной полосе после такой посадки громадный лайнер. Поразила бестолковая суетня пожарных и прочих служб. К счастью, взрыва не было. Веренице перепуганных людей, вывезенных с полосы автобусами, казалось, не было конца.

Разумеется, среди наших пассажиров никто не запаниковал, потому что, кроме экипажа, об опасности никто не знал. Ну и, разумеется, кроме земли, которая уже сгоняла в аварийные табуны "скорые помощи" и мощные пожарные машины.

Но чтобы при аварийной посадке самолет не полыхнул от двигателей до хвоста, надо было слить из гигантских баков на землю почти все топливо — авиационный керосин, распылить его многие и многие литры и килограммы над облаками и тучами, чьими-то садами, огородами, домами и головами.

Сливая топливо, самолет большими кругами ходил над Подмосковьем. Далеко, в стороне Домодедова бесшумно сверкала гроза. Там, в самом Домодедове уже много лет обитали мои одноклассники Сева Кукушкин и Саша Третьяков. Кукушкин, уже опытный медик, каждый день ездил на работу в "Блохинвальд" — Противораковый Центр знаменитого академика Блохина, а Третьяков, видный местный госчин, строил в столице кинотеатр под названьем "Казахстан". Мысленно, на всякий случай, простился я с ними. А уже потом снова вспомнил про всех, кого оставил дома, стал перебирать в уме друзей и недругов, подруг тоже.

Снова глянул на Снегина, Ларина, Муратбекова, а они на меня.

Озабоченно и вопросительно.

Я через силу ободряюще улыбнулся и молча призвал их к иллюминаторам: картина, мол, красоты редкостной, чуть ли не по "Буревестнику" Горького, который, этот самый буревестник, гордо реет, черной молнии подобный.

Внизу, близ Внукова, по-над землей проносились низкие клочковатые облака, но в общем круговой обзор был хорошим.

Наш переполненный самолет облетывал московские окрестности почти час сверх всякого расписания, и внизу за этот час все стало знакомым, повторяющимся и привычным: размытая долгими дождями жирная грязь проселков (на одном из них я разглядел убогую похоронную процессию), залитые водой картофельные поля, мокрые березовые и сосновые леса, можжевеловые подлески, купола редких церквей, как бы излучающие какой-то особый свет, поблескивающие рамы огромных парников в пригородных совхозах, кромки белых многоэтажных микрорайонов, широкие лучи автострад.

Никто ничего не подозревал, но разговоры на удобные для всех темы за этот мучительно-непонятный час постепенно улетучились. Почти все сердились, что из-за непогоды расстраивались встречи: от Домодедова до Внукова не ближний свет, а сажали не в Домодедове, где нас давно ожидали встречающие. Лишь Дмитрия Федоровича сковало то ли абсолютное спокойствие, то ли некое безразличие.

На четвертом или пятом круговом подходе к аэропорту Внуково (печальная процессия уже исчезла из поля зрения) экипаж кинул наш лайнер так резко вниз, что все мы на несколько упоительно-гибельных мгновений убедились реально в том, что же это такое — невесомость. Старые авиаторы, попадая в ситуацию, сходную с нашей, или же сами создавая ее в пилотажных зонах, определяли такое состояние довольно своеобразно. Да простят мне чувствительные дамы сию отнюдь не салонную, зато очень точную формулу: "Это когда, пардон-с, кокушки подкатывают к галстуку".

Тут сразу поневоле обозначились и всполошились дюжие сотрудники сопровождения (по крайней мере мне стало ясно, что это были именно они). Один остался на своем месте в последнем ряду салона. А другой, хватаясь для устойчивости за спинки кресел, грузно протопал по длинной ковровой дорожке в кабину экипажа. Оружия у него заметно не было. Наверное, оно прилегало к левой подмышке, сокрытое ладной спортивной курткой. После участившихся попыток захвата самолетов и угона их за пределы СССР таким сотрудникам вменялось в обязанность обеспечение полной безопасности рейсов близ государственных границ. Выдавать же оружие летным экипажам догадались позже. Оба сопровождавших нас спеца усиленно проявляли чекистскую бдительность только первые полчаса часа после взлета из Алма-Аты (как-никак, а Китай рукой подать, попытки угонов были и туда, да только об этом никому ни гу-гу!), а потом с удовольствием и надолго всхрапнули. По их лицам чувствовалось, что они видели очень приятные сны.

Вернулся на свое место наш сопровожатый весьма озадаченным, если только не перепуганным: от командира корабля услышал всю правду.

Стюардессы же с осиными талиями, все в темно-голубом, неустанно тараторили про перегруженность аэропорта в Домодедове и еще про что-то такое очень объективное, чему нельзя было поверить. После их уведомлений динамики наполнялись бодрой музыкой, пелись задорные песни и заученно звучал рассказ о достоинствах и красотах столицы нашей великой Родины.

Затем — небывало дело! — в салоне появился кто-то из экипажа. Собственно, появился — не то слово. Его, этого самого члена, согнувшегося в три погибели, буквально вынесла из пилотской кабины некая неведомая нам, но могучая сила, смешанная (это я слышал своими ушами) с трехэтажным матом, очевидно, командира корабля. Получивший мат пронес свое мертвенно-бледное и перекошенное, как от крепкой зубной боли, лицо в самый хвост гигантского летака. Для меня было загадкой: то ли он действительно верил в расхожую байку о том, будто бы хвост самолета при ударе о землю всегда остается цел, то ли вдруг стрясся с ним приступ морской (а то и медвежьей) болезни. Потом понял: видимо, у этого самого члена сдали нервишки, и он под командирский мат-перемат спешно дезертировал с рабочего места. В конце концов и он объявился, но понурый, как побитая собака. Однако в момент его рывка от пилотской кабины пассажиры привстали со своих кресел, глядя ему вослед, но тут же стюардессы наказали всем сесть снова и застегнуть привязные ремни.

Наконец наш самолет тряхнуло еще раз как следует, даже крылья заскрипели внятно и отнюдь не ободряюще. С верхних полок на головы пассажиров опять посыпались подобранные было свертки, шляпы и портфели. Многие зачертыхались про себя и вслух, так и не поняв, что произошло в этот неприятный момент самое счастливое и самое удачное в нашем незавидном положении — шасси наладились сразу с обеих сторон, вроде бы надежно закрепились, и теперь пилотам можно было садиться или же с микронной точностью, или же даже небрежно, но в любом случае без опаски сыграть в ящик со всеми нами вместе.

Стюардессы и стюарды и тут ничего толком нам не объявили. Уже не было среди них ни милой Нелли Гужавиной-Рекстиньш, ни рассудительного Эдика Зора, подавшихся из ГВФ в Ларинскую журналистику, а уж эти, нынешние феи и жрицы рейса, очень обрадованно сказали, что в Москве температура воздуха плюс шестнадцать градусов.

Позже я рассказал про все это Славе Воронину, и он, как признанный ветеран боевой и гражданской авиации, убедительно отвесил мне:

"Старик! Все шансы сгореть у вас были! Но, видимо, среди вас не оказалось особых грешников, потому Господь Бог учел это в своем компьютере и рассчитал посадку точно".

В день открытия Шестого съезда писателей СССР (погода после грозового прилета в Москве установилась идеальная!) прослушали пространнейший доклад творца духоподъемных писаний о Сибири Георгия Мокеевича Маркова. Все знали, что доклад, от точки до точки, опубликуют газеты, поэтому никто ничего не записывал. Лишь каждый из живых классиков напряженно поджидал упоминания Марковым о себе и упоительно млел от превеликого счастья, коль таковое упоминание случалось. Из казахстанских литераторов столь высокой чести удостоились Абдижамил Нурпеисов и Мухамеджан Каратаев. Поэт Сырбай Мауленов под вечер предложил нашим классикам достойно отметить упоминание, что, кажется, и состоялось в ближайшем ресторане.

Безразмерность доклада позволяла занявшим места в зале заседаний Верховного Совета СССР вдосталь насмотреться на съездовский президиум. Над ним в полуовальной нише высилась громадная скульптура невероятно сосредоточенного Ленина в полный рост. Каким путем она была снаружи доставлена и водружена в эту белую нишу, умом не постигалось. Вероятно, собиралась по частям тут же.

Под ногами Ленина справа восседала за широкими пюпитрами из темно-мореного дуба московская группа членов и кандидатов в члены Политбюро ЦК КПСС. Вся в полном сборе и в темных костюмах. Один Устинов в светлой маршальской форме. Вальяжный крупнолицый бровеносец Брежнев с гладким зачесом волос. Молчаливо-сосредоточенный Косыгин. Упитанный Подгорный, не подозревавший, что месяцы и дни пребывания его в должности Председателя Президиума Верховного Совета СССР уже скоропостижно пошли на убыль. Худющий, как серая египетская мумия, Суслов тем не менее живо о чем-то толковал с круглым и упитаным, как колобок, Кириленко, давним-предавним угодником Брежнева… Располагались они не за самым главным столом, а сзади оного — вполне демократично и рядышком, чресло к чреслу. Чуть выше — сонливый Гришин и кучерявистый Долгих, оба по-братски носатые, самый почтенный по возрасту из партийного ареопага — замкнутый прибалт Пельше, про которого нам было известно, что в 30-х годах он политотдельствовал в Казахстане… Еще выше — тщедушный академик-идеолог Пономарев со щеточкой коротеньких усиков, а с ним топорно скроенный Соломенцев, неправдоподобно-опухший всей физиономией, спасенный Брежневым после алма-атинских альковных похождений. Были еще там какие-то нами не опознанные персонажи.

По левую руку Ильича, согнутую в локте, возле квадратной колонны за спиной усатенького Ананьева, умостившегося в препоследней дубовой ложе по соседству с совершенно лысым главным редактором журнала "Советский Союз", поэтом и публицистом Николаем Грибачевым, незыблемо алело бархатное знамя Союза писателей, украшенное у древка орденом Ленина...

Прессу и окололитературный столичный бомонд разместили в самом конце зала на высоком балконе, под потолком. Там же были установлены съемочные кино- и телекамеры, и ни одной внизу. Вездесущим фотокорреспондентам тоже дали укорот, чтобы не шастали в зале от ряда к ряду в поисках писательских тузов, а рассчитывали бы на фойе в десятиминутные перерывы.

Как только объявлялся антракт и громадные створки входных дверей медленно отворялись дюжими привратниками в штатском, фотокоры стремительно набрасывались на заранее выслеженных ими литературных королей и королев, коронованных и некоронованных.

Некий шустряк в куртке-короткорукавке, снабженной множеством больших и малых карманов, свободного покроя брюках и мягких туфлях на каучуковом ходу, с громадным фотоаппаратом (кажется, подданный еженедельника "Литературная Россия") бурно атаковал Снегина — принял его по крупному лицу и солидным габаритам за одного из секретарей Союза писателей СССР — Озерова, воскликнул, уже сверкнув блицем и на прощанье:

"А Вы после отпуска, Виталий Михайлович, приятно изменились, похорошели!"

"Я — Дмитрий Федорович и в отпуске не был!" — на внятную поправку Снегина он не прореагировал — сразу же умчался в другой край фойе, к уже облюбованному им очередному литературному колоссу, да потом и вовсе на выход.

К вечеру пришлось звонить в редакцию, чтобы не подставлять этого молниеносца под максимально вероятные неприятности.

Потом были еще съездовские дни. Днем и вечером и пяти минут свободных не выпадало. Но ведь были еще и ночи!

На третьи или четвертые сутки повыдавали всем делегатам и гостям съезда красные спецталоны на посещение т. н. закрытых отсеков ГУМА — Главного универмага. Посетили. Талоны изъяли при входе строгие дядюшки. Продавщицы были ангельски любезны. Мы с Лариным облюбовали там по удобному кожаному несессеру с дорожным набором для бритья, а запасливый Саин взял три импортных байковых одеяла, пояснив при этом: "Для дома, для семьи". Чингиз Айтматов вместе с загадочного вида молодой дамой задумчиво перебирал миниатюрные электробатарейки явно не отечественной выделки. Борис Полевой не менее задумчиво листал пудовый альбом для фотоснимков. Не стал напоминать я ему, как десятком лет раньше на воздушном пути из Хельсинки он дарил мне на высоте 10.000 метров автограф под ее родимую, и черную икорку с самыми добрыми напутствиями.

"Хорошо еще, что нет у нас хлебных карточек", — тихо заметил Снегин.

Эта келейная обстановка полутайного распределения дефицитных товаров между инженерами человеческих душ его явно смущала.

Нас, впрочем, тоже.

Но только не Ларина.

"Ишь, какие красные девицы нашлись! — припадая на протез, иронизировал он над нами, вышагивая от прилавка к прилавку. — ВДНХ да и только! Вот только почему почти ничего из этого в наших, алма-атинских магазинах нет, это надобно спросить у Димаша Ахмедовича… Ну, пожалуйста, дорогие мои, воля ваша. Откажитесь из высоких принципов вы от своих талонов. Ну так и что? Мы не возьмем дефицит, так торгаши его снова моментально расхватают и по своим сусекам мгновенно распределят..."

Дмитрий Федорович возвратился в гостиницу с парфюмерными подарками самым дорогим для него алма-атинским женщинам — жене и сестре. Дочери Тане он тоже что-то припас.

А в перерывах между заседаниями можно было за символическую плату взять на память фотоснимки. Их чудодеями-мастерами было расторопно излажено великое множество. Фотографы разбили зал на условные кв'адраты и телевиками аккуратно снимали ряд за рядом. А потом вывешивали на огромных стендах в фойе срочно изготовленные снимки самых удобных форматов. Подходи, разглядывай, узнавай себя, земляков и бери сколько душе угодно. Вот так и увез я из Москвы несколько любопытных фотографий. На одной из них мы с Лариным — воплощение самого внимания. На другой заснувшие Ровенский с Алимжановым, а у входной двери -припоздавший на пленарное заседание и тем слегка смущенный Снегин.

Все это здорово смахивало на кулуарный быт партийных съездов, но все-таки о выполнении и перевыполнении планов, процентах роста и всем таком прочем говорилось мало или же совсем не говорилось. Зато какой простор вечерами был даден для исповедных бесед и дружеских уверений в истинном взаимоуважении и братской любви!

Не знаю, правда ли, что колючий кактус цветет однажды за много лет. Но я видел, как самые угрюмые и нелюдимые из нас мгновенно преображались в тех людей, какими они могли бы стать навсегда — в милых, приветливых и обходительных, блещущих умом, готовых услужить ближнему (и дальнему) не лакейски, а по душе.

Короче, скучать не приходилось. С кем только мы не перевстречались, не перевиделись! Да и новых знакомств завелось множество. Иные получились на всю жизнь.

О многом переговорили и меж собой.

Не забуду, как разоткровенничался вдруг передо мной Морис Давидович Симашко. О том, как ему трудно живется в Казахстане. Не только морально, но и физически. В Туркмении было легче и лучше. Вспомнил военные годы. Сказал: был военным летчиком, истребителем.

"Вот елки-палки, как получается. Сплошная авиация!" -молча я сказал самому себе. Но своего соседа по дому, да еще и к тому старшего нашего подъезда Симашко не стал пытать выяснением техники выполнения фигур сложного и высшего пилотажа — как делается в небе каждая из них, какими движениями ручки управления и ножных педалей. Показал бы мне это Морис Давидович, — до сих пор почему-то очень сомневаюсь. И что такое вдруг накатило на него тогда — тоже до сих пор не пойму.

Неужто опять комиссарская работа Снегина?

Как бы то ни было, но после московских признаний Мориса Давидовича, у меня на душе, право, стало как-то легче, и я подумал, что в сущности людям, чтобы понимать друг друга, не так уж и много надо. Главное тут — не играть в прятки с собственной совестью и почаще мысленно ставить себя на место другого.

"А ты у меня храбрец! Будь у меня медаль "За отвагу", я тебе ее непременно прицепил бы!" — сказал мне при своем главном помощнике Бекежанове Кунаев после того, как я снова предстал перед Д.А. в его огромном рабочем кабинете.

"За какие доблести, Димаш Ахмедович?" — поинтересовался я.

"Так Снегин мне все рассказал. Как вы чуть не гробанулись, когда летели в Москву… Снегин-то, не забывай, мне еще со школьных лет знаком. Я еще был в председателях Совмина, в Пятьдесят седьмом году, так он мне как депутат письменные задания давал! Обратите внимание на то! Постройте горнякам это! Республиканского прокурора Набатова тряс, как грушу! Министров теребил беспрестанно. А однажды не ответил на его запрос секретарь обкома Иванов, так Снегин ему на сессии при всех депутатах, без оглядки врубил меж глаз… И все — по уму. Все — законно… А сейчас Дмитрий мне — сосед. Живет в доме напротив..." — напомнил Д.А.

"Вот так Дмитрий Федорович! — подумалось мне. — А нам-то с Саином и Ларину о том, что говорил с Дедом, — ни слова..."

Кунаев вспомнил, как сразу же после Большой Войны один из восточных владык пригласил к себе на торжества влиятельных конкурентов из представителей т. н. нацменьшинств, оказал им высочайший прием, какого они в жизни никогда не видели, а на обратном пути самолет с ними грохнулся на землю — никто не уцелел.

Массивный Бекежанов назвал короткое имя владыки.

А в Сорок восьмом году при возвращении из Москвы в Алма-Ату с юбилея академика Лысенко разбился и сгорел самолет с казахстанской делегацией — 18 красных гробов везли один за другим вниз к улице Ташкентской на городское кладбище по проспекту Сталина, переименованному потом в Коммунистический.

"Кстати, а ты знаешь, как этот проспект назывался до революции? — хмуро спросил Д. А., заметно расстроенный грустным воспоминанием. В той делегации погиб и его замечательный друг академик Карим Мынбаев (отец одаренного дирижера Тимура Мынбаева). — Снегин знает. Между прочим, и я-тоже..."

Я ответил: этот проспект назывался улицей Старокладбищенской.

"Правильно," — подтвердил он и промельком глянул на план старого Верного. Этот план вместе с дореволюционным настенным барометром в полированной дубовой оправе всегда украшал его кабинет.

Потом Д. А. пристально всмотрелся мне в лицо. Покачал головой. Потянулся к изумрудной выкраски сигаретной пачке "Новость" московской фабрики "Дукат". Эту марку предпочитал сам Брежнев. В обычной торговле я ее что-то никогда не видел.

Разминать снежно-белую, с аккуратным коричневым ободком фильтра, сигарету не стал. Выбил острый язычок пламени из импортной зажигалки (мой презент из Франции), молвил вроде как бы не мне, а Бекежанову:

"А хорошо, что они со Снегиным уцелели. Значит, благополучно обошлось крещение небом!.. Значит, жить теперь им долго-предолго!"

А потом обернулся и ко мне — с назиданием:

"Но вот поездом, дорогой мой, все-таки намного надежнее!.. Хотя как знать. Ведь все у нас в руках Небесного Старосты… Все под ним ходим… Однако кое-что и в наших руках есть," — для наглядности свел растопыренные сильные пальцы левой и правой рук вместе, но не вплотную, а будто бы с трудом удерживая в них увесистый пожарный брандспойт. Чуть пониже пояса. Покачал им, этим невидимым брандспойтом, вверх-вниз, из стороны в сторону.

Потом уже веселее посмотрел туда, высоко наверх, где мог находиться предполагаемый Небесный Староста.

Повод для слегка ироничной полуулыбки был основательный (и теперь уже многим известный).

Однажды по дороге в Москву глубокой ночью на одной из станций вдруг полыхнул блиндированный (бронированный) вагон бельгийской постройки. Вагон-реликт. Вагон-раритет. Еще бы — в нем некогда сам российский император Николай Романов ездил по фронтам и в Гатчину, а после революции это комфортабельное имущество перешло к сталинскому наместнику в Казахстане Голощекину.

Вагон-реликт сгорел дотла.

Вместе с ним и партийный билет Кунаева. Но, хвала Аллаху, никто не пострадал. Билет, понятно, выписали новый.

А вот отчего полыхнул вагон, так и осталось большой загадкой.

Как всегда, списали на электрическую проводку и на чей-то неосторожно брошенный окурок.

Хотя и могли, но серьезно наказывать никого не стали, что-это было полностью в стиле и духе Д. А.

Что же касается Казахстанского Миллиарда в Семьдесят шестом году, дали больше: 1 197 ООО ООО пудов хлеба. И свое обещание Брежнев сдержал — прибыл в Алма-Ату. Встреча его была сердечной и деловой. Республике он тогда оказал большую помощь.

Кунаев от всего сердца благодарил Леонида Ильича.

Но ни одного анекдота о Брежневе Кунаев не пропускал.

Не по душе ему было и обыкновение Генсека самостоятельно соединяться по безотказной ВЧ-связи с первыми секретарями казахстанских обкомов на Целине. Те не всегда своевременно докладывали Кунаеву об этих разговорах. И если первым о чем-нибудь важном проговаривался Брежнев, то очков его целинному собеседнику в глазах Д. А. не прибывало, поскольку Кунаев не без оснований полагал, что перед Центром не все надо выкладывать как на духу, а полезно кое-что из тактического (а стратегического тем паче) держать и в позитивном запасе, выкладывать не сразу, а-дозированно.

Не между прочим: в этом сугубо прагматичном приеме просматривался явственный отблеск одного из фронтовых рассказов, поведанного при мне Снегиным Кунаеву.

Суть тут была такова.

Уже после ожесточенных сражений в Подмосковье, в пору затишья боев и довольно долгого позиционного противостояния в его первые сутки полковые разведчики ночами (а иногда и днем) извлекали с вражеской стороны по восемь, а то и по десять солдат и офицеров противника. Так в полутораэтажном бараке у начальника разведки, хитрого майора-украинца скапливалось до трех десятков языков — представителей самых разных родов войск Вермахта. Удавалось также добывать авиаторов Люфтваффе и даже представителей финского воинства.

Как всегда, обеспечивали всему этому язычеству должные кормежку и обиход. Спали гансы, курты, фрицы на чистых простынях, ели американскую тушонку, курили не самосад, а офицерские папиросы "Пушки" или даже "Казбек", а то и особые — "Гвардейские. Подарочные". "Подарочные" были презентом от делегации москвичей с таким четверостишьем Маршака на коробке: "В бой, дивизия ГВАРДЕЙСКАЯ! Под огнем твоих атак Отступает рать злодейская. Дело Гитлера — табак!"

Поштучно снимали с язычества предварительные показания. Самых откровенных и разговорчивых поощряли еще и трофейным шнапсом. Отечественным вином угощать было неловко: оно поступало сильно разбавленным в пути различными интендантами и сопровождающими (вспоминали тут про Суворова — правильно генералиссимус говорил: "Ежели интендант прослужш два года или даже год, его можно вешать без суда и следствия”).

Ни о каком рукоприкладстве к пленным не было и речи. Но выдавали языков для основной разработки на верха не скопом, а через третий день на четвертый компактными группами. Пятеро языков в каждой. В таких пропорциях — сначала одну важную птицу на остальных серых птах. Потом по две важных. Затем по три и по четыре. Наконец концентрация пятерок достигала апогея. Заключительные языки выкладывали верхам сведения поразительные, а главное — достоверные. Хохол-майор и его превосходно отдохнувшие разведчики пожинали лавры. Если устойчивое затишье на передовой не менялось, то разведчики секретную операцию повторяли заново А если положение менялось, то всякие уловки и хитрости отбрасывались прочь. Но и тут майор умел беречь своих людей и лишний раз не подвергать их смертельной опасности.

"Митя! Почему не написать бы тебе и об этом?" спросил Кунаев.

Снегин улыбнулся:

"Не все поймут правильно".

"А ты, Митя, не оглядывайся на всех. На каждый чих не наздравствуешься, — сказал Д.А. — Пиши, как я понимаю, от чистого сердца и точной памяти, а не от расчетливого ума..."

Мы со Снегин переглянулись: сказано было верно.

В десяточку.

Как-то Дмитрий Федорович поинтересовался:

"У нас командиром разведывательного взвода четвертой батареи был лейтенант Владимиров. Всегда с бойцами возвращался в полк без потерь. По двое суток бывал с ними в разведке! А каких языков они добывали! И тут не слепая удача, а все с толком, продуманно! Родственник Вам?"

Слышать о подвигах неведомого мне однофамильца было лестно. Однако пришлось разочаровать Дмитрия Федоровича в его приятном для меня предположении:

"К сожалению, нет "

"Мы все по этой Войне родственники," — неожиданно сказал Снегин.

"Ну раз так, то на эту Войну по нездоровью не взяли брата моего деда — Андрея Ивановича Владимирова и поставили директором Туринской МТС. Это в шестидесяти, точнее в пятидесяти восьми километрах от Алма-Аты по направлению к китайской границе", — сказал я.

"Вот видите, Слава, а я Андрея Ивановича хорошо помню по Верховному Совету. Он был его депутатом и я тоже был. Не так ли? Обстоятельный человек. Всеми уважаемый..." -открыл мне Снегин еще одну степень родства. Действительно, Андрей Иванович Владимиров, Царство ему Небесное, оставил о себе только хорошую

память у всех тургенцев и не только у них...