История Казахстана для 6 класса — Бакина Н.

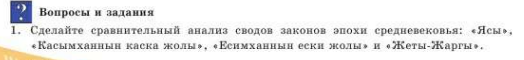

| Аты: | История Казахстана для 6 класса |

| Автор: | Бакина Н., Жанакова Н., Сулейменова К. |

| Жанр: | Қазақстан тарихы |

| Баспагер: | Атамура |

| Жылы: | 2018 |

| ISBN: | 978-601-331-132-6 |

Страница - 44

§ 51-52. ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ПРАВОВОЕ УСТРОЙСТВО КАЗАХСКОГО ХАНСТВА В XVI-XVII вв.

В ходе данного урока вы должны:

- обсудить государственное устройство и правовые основы Казахского ханства;

- узнать причины создания «Жеты-Жаргы» и основные его положения;

- выяснить происхождение и историческое значение казахских жузов;

- выяснить обязанности и полномочия хана и других органов власти и управления.

Органы власти казахского общества. Верховная власть была сосредоточена в руках хана. Хан мог объявить войну и заключить мир, распоряжался всей территорией ханства, назначал правителей улусов и городов. Он судил и наказывал за преступления и разбирал иски. Издавал обязательные для всех распоряжения, а также устанавливал порядок налогообложения. Однако хан все свои действия должен был совершать в рамках обычного права. Он делил власть над ханством с султанами и биями.

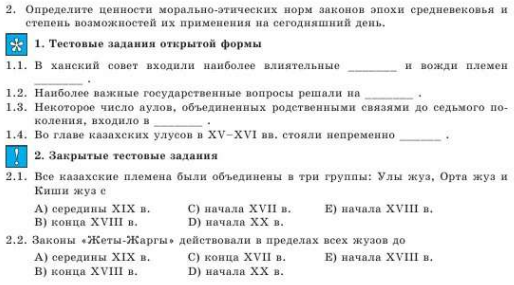

При хане существовал совет, в который входили наиболее влиятельные султаны и вожди племен — бии.

Хан, султаны и бии ежегодно собирались на курултай для «рассуждения о делах народных». При этом все они должны были являться с оружием. Это требование было обязательным. Явившийся на курултай безоружным не имел права голоса, и младшие в нарушение всех обычаев могли не уступать ему места.

На курултаях решали важные государственные вопросы - заключение мира, объявление войны, перераспределение пастбищ, определение маршрутов кочевания. Кроме того, здесь же выбирали хана. Выбирали старшего по возрасту из числа достойных и уважаемых чингизидов, отличавшегося не только мудростью, но и ратными подвигами. Процедура возведения нового хана на престол заключалась в троекратном поднятии провозглашаемого на белой кошме. Только при выполнении этого древнего обряда хан считался избранным.

В условиях кочевого общества кочевники могли при необходимости откочевать из-под власти неугодного хана. Словом, реальная власть казахского хана зависела от его личных качеств. Правитель имел столько власти, сколь высоки были его личные качества и авторитет в народе.

Войско ханства формировалось из постоянных дружин хана, султанов и ополчений родов. В мирное время ханская и султанские дружины служили для их личной охраны. Они поддерживали внутренний порядок и выполняли различные поручения хана — сбор налогов, дипломатические миссии и т.п.

Во время военных походов бии командовали ополчением своего рода или племени. Бий сочетал в себе, но меньшей мере, три качества: военачальник, административное лицо, судья.

Важную роль в политической жизни кочевников занимали аксакалы. В частности, они выполняли роль парламентеров и ходатаев при заключении мирных соглашений, иногда заменяли на время должностных лиц и т. д. По определению В.В. Бартольда, аксакалы - это лица, пользовавшиеся почетом по своему возрасту, богатству и прежним заслугам.

В жизни кочевников высоко ценилась воинская доблесть. Тот, кто в битвах больше других «рубил врагов», пользовался всеобщим уважением. Батыры выполняли функции военачальников, возглавляя ополчение родов и племен.

Административное устройство. Первичную ячейку общества составляла семья, куда, кроме членов семьи, входили также слуги и рабы.

Несколько близких по крови семей составляли аул, а некоторое число аулов, объединенных родственными связями до седьмого поколения,

входили в ата аймак. Из ата-аймаков состояли род или племя. Объединение родов и племен и составляло население улуса.

В XV—XVI вв. государство казахов состояло из ряда крупных и мелких владений - улусов. Улус имел свою территорию, которая была относительно постоянна. «В каждом местном улусе есть свой полновластный султан из потомков Чингисхана», - говорится в источнике. Наличие определенных территорий, полновластие султанов над местными родами и племенами делали улус относительно самостоятельным.

Каждый улус насчитывал в своем составе в среднем не менее 10 тыс. семей. Однако самостоятельное существование в Степи немногочисленного улуса было невозможно. Поэтому мелкие улусы, а целях обеспечения безопасности, объединялись в более крупные, число воинов одного такого улуса доходило до 50 тыс. и более. Принцип объединения был основан на близкородственных связях султанов-правителей.

Улусная система была не единственной формой политической организации казахского общества. С начала XVII столетия все казахские роды и племена были объединены в три жуза.

Жузы. Жуз — это исторически сложившееся этнотерриториальное объединение казахского общества, хозяйственно и географически относительно обособленный район, населенный казахскими племенами. Такое понимание термина муз общепринято.

Само слово «жуз» означает «часть», «сотня». О происхождении терминов «жуз» и «алаш» в народе бытует несколько легенд.

Различные толкования об Алаш-хане встречаем и в рукописях Кадыр- гали Жалаири, Рашид-ад Дина и Абулгази.

Единого мнения о времени и процессе образования казахских жузов нет. Некоторые ученые полагают, что Казахское ханство уже сложилось из трех самостоятельных жузов. Другие исследователи исходят из того, что первоначально было единое Казахское ханство, разделившееся в начале XVII в. на три орды (жуза). Последнее положение подтверждается историческими источниками.

В ираноязычных и тюркоязычных сочинениях, описывающих состояние дел в Восточном Дешт-и Кыпчаке в XVI - начале XVII вв., казахские жузы не упоминаются. Есть имена ханов, сведения о набегах и войнах, маршрутах и способах кочевания, и даже этнографические подробности. Но когда речь заходит о территориально-административном устройстве Казахского ханства везде фигурирует термин улус (удел, владение).

С момента возникновения Казахского ханства и до начала XVII в. был только один принцип объединения и управления страной - улусный. Малые улусы, т. е. владения отдельных султанов, входили в крупные улусы и составляли государство во главе с ханом. Улусы хронологически предшествовали жузам. На рубеже XVIXVII вв. шла последовательная смена улусной системы жузами.

При хане Тауке для управления тремя жузами «были избраны и подчинены ему три начальника»: в Улы жузе - Толе би, в Орта жузе — Казыбек би, в Киши жузе — Айтеке би. Интересно то обстоятельство, что во главе казахских улусов стояли непремен но султаны, а во главе жузов — бии, т. е. это две различные формы организации казахского общества.

Становление жузов - сложный и до конца неисследованный учеными процесс. Кочевавшие в Семиречье и на юге Казахстана племена получили название Старшего жуза (Улы жуза). Это уйсуны, канлы, дулаты, албаны, суаны, жалаиры и др. племена, часть которых по своему происхождению были древнейшими жителями Жетысу.

Средний жуз (Орта жуз) занимал территорию Центрального, Северного и Восточного Казахстана. Иа этих обширных землях обитали основные объединения Среднего жуза: кыпчаки, аргыны, найманы, кереиты, коныраты и др.

Младший жуз (Кіші жуз) занимал территорию нынешнего Западного Казахстана. Часть населения Младшего жуза составляли племена, входившие ранее в состав Ногайского государства. В Младшем жузе сложилось три родовых объединения: жетыру, алимулы, байулы, каждое из которых включало в себя несколько родов.

Границы всех трех жузов сходились в Присырдарьинском регионе. Этническая пестрота местного населения, многообразие различных родов и племен казахской народности характерны только для Южного Казахстана.

Родовые кличи (ураны) и знаки (тамги), общие места погребения предков свидетельствуют об относительной самостоятельности родовых объединений.

С начала XVIII в. во всех трех казахских жузах вместо биев правителями становятся ханы-чингизиды. С тех пор жузы превратились фактически в самостоятельные ханства.

В эпоху позднего средневековья сложившаяся казахская государственность была феодальной.

Причины создания «Жеты Жаргы» и основные его положения. Государственное управление было основано на обычном праве - а дате, который был дополнен при хане Тауке сводом законов «Жеты-Жаргы». Согласно преданию, хан Тауке собрал в урочище Культобе (Сыр- дарьинский регион) семь биев и «эти бии соединили старые обычаи ханов Касыма и Есима» и включили новые. В научной литературе «Жеты- Жаргы» именуется также «Уложением хана Тауке». Создание «Жеты- Жаргы» относится к концу XVII а.

Причинами создания «Жеты-Жаргы» являются:

- необходимость вместо устаревших норм обычного права узаконить новые правила в связи с новыми потребностями казахского общества;

- стремление к укреплению единства и сплочению народа перед лицом нарастающих джунгарских нашествий и междоусобиц.

Таким образом, в «Уложении хана Тауке» нашли свое юридическое отражение условия жизни того времени.

В «Жеты-Жаргы» узаконивалось налогообложение боеспособной части населения. Одна из статей «Уложения» гласит: «Чтобы всякий, могущий носить оружие, кроме султанов, платил хану и правителям народным в подать 20-ю часть своего имущества ежегодно».

Каждый казахский род должен был иметь свою собственную тамгу. Тамги эти тогда же и были розданы «с обязанностью накладывать их на весь скот и имущество для различения, что кому принадлежит».

Как и в других правовых памятниках эпохи средневековья, основное место в «Жеты-Жаргы» отводилось уголовно-правовым нормам. В нем предусматривалась ответственность за преступления против личности, против имущества, против нравственности и семьи. Характерно, что в «Жеты-Жаргы» нет понятия политических и должностных преступлений.

Ответственность за преступления. Самым распространенным видом наказания за убийство был кун (имущественное возмещение). Размер куна зависел от социальной принадлежности потерпевшего. Например, за каждого убитого мужчину убийца платил его родственникам 1000 баранов, за женщину - 500, а за убийство султана или ходжи кун взимался как за семь мужчин. Если ответчик не мог заплатить куна, то плату взыскивали с его родственников или с аула, т. е. сохранялся принцип коллективной ответственности.

При совершении воровства учитывалась стоимость похищенного, и похититель возвра щал хозяину «трижды девять раз украденное». В «Жеты-Жаргы» предусматривались конфискация имущества и предание публичному позору. Первый вид наказания применялся к людям, принявшим христианскую религию, второй - за оскорбление родителей: виновника сажали на корову лицом к хвосту, корову водили по аулам, при этом виновного стегали плетью. Насилие над женщиной приравнивалось к убийству и за это приговаривали к смерти.

Ответственность за преступления рабов несли их владельцы, обязанные возмещать нанесенный их рабом ущерб. Дела, касавшиеся рабов, не подлежали суду биев. То есть раб не признавался юридическим лицом. Полноправным гражданином был только свободный мужчина - хозяин дома, глава семьи.

В области семейно-брачных отношений утверждалось право родителей над жизнью детей. Жена и дети, знавшие о преступлении мужа или отца и не донесшие на него, не подвергались наказанию, «ибо на старшего в семействе не дозволено доносить».

В «Жеты-Жаргы» вошли также некоторые нормы шариата, - духовного мусульманского права. Они предусматривали меры защиты ислама и наказание за богохульство.

Для обвинения в преступлении требовалось от двух до семи свидетелей. Судебный процесс носил публичный характер. Исполнителем судебного приговора являлась сама выигравшая тяжбу сторона.

Наказание за нарушение запрета вступать в брак до седьмого колена назначалось по приговору семейства, «ибо преступления сего рода не передаются на рассмотрение посторонним людям».

«Жеты-Жаргы» действовало в пределах всех жузов до середины XIX в.