Избранные труды — Т. Р. Рыскулов

| Название: | Избранные труды — Т. Р. Рыскулов |

| Автор: | Т. Р. Рыскулов |

| Жанр: | История |

| Издательство: | |

| Год: | 1984 |

| ISBN: | |

| Язык книги: | Русский |

| Скачать: |

Страница - 33

ОТВЕТ ТОВ. ТОГЖАНОВУ **

В «Большевике Казахстана» № 6 за 1935 г. напечатана статья тов. Тогжанова... Статья является ответом на мою статью... В последней своей статье тов. Тогжанов, ударившись в полемику личного характера, ничего нового не прибавил для обоснования своих взглядов и не опроверг мои доводы о вредности его концепции в освещении истории казахского народа...

В книге тов. Тогжанова весь раздел о влиянии капитализма в Казахстане сводится к следующим выводам... Казахское хозяйство до революции развивалось самобытно, независимо от мирового хозяйства, угнетателями казахской массы были свои же феодалы-баи. Так как русский царизм, русские капиталисты и кулаки не влияли на казахскую степь, так как казахи в условиях феодальных отношений не сложились еще в нацию (ибо нация есть продукт капиталистических отношений), не испытывали напиональ-ного гнета, то перед казахскими трудящимися в предреволюционный период не стояли задачи выступления против царского империализма, не стоял национальный вопрос, не было проблемы национально-освободительной борьбы.

Продолжая развивать эту концепцию, тов. Тогжанов логически приходит к выводу, что такие крупнейшие восстания казахских угнетенных масс, как, например, восстание во главе с Срым-батыром, в результате которого были свергнуты ставленники царизма — потомки Абулхаир-хана и упразднено ханство в Младшей Орде, или восстание казахских масс во главе с выходцем из простого народа — Исатаем Таймановым, в результате которого царизм вынужден был упразднить ханство в Букеевской Орде,— считаются, по Тогжанову, восстаниями не национально-освободительного характера против царизма, а восстаниями мелких феодалов против казахских крупных феодалов, и им не при-

* Советская Киргизия, 1931, 11 августа. Из тезисов Культпропа Средаз бюро ЦК ВКП(б). (Примеч. авт.)

** Публикуется с сокращениями.

дается классового характера. ... Раз политическое самосознание казахских трудящихся в предреволюционный период находилось на средневековом уровне, задачи национально-освободительной борьбы перед казахскими массами не стояли, классовое расслоение среди казахского населения было слабо развито и казахские массы шли за своими баями-феодалами, то, следовательно, эти казахские трудящиеся массы не смогли сразу принять участие в Октябрьской революции и находились вначале в стороне от этой революции...

Троцкист Сафаров в своей книге «Колониальная революция» и в других своих выступлениях, указывая на господство докапиталистических отношений у народов Средней Азии, смазывая всячески результаты влияния на них капитализма, утверждал, что эти народы (узбеки, казахи и др.) не приняли участия в Октябрьской революции. Алашордынцы и их осколки точно повторяли эту контрреволюционную теорию Сафарова. Эта теория, надо сказать, нашла широкое распространение и среди выходцев из националистической интеллигенции, которые свое прошлое пребывание в антисоветских националистических партиях и поздний приход на советскую работу хотят оправдать тем, что будто бы трудящиеся массы коренного населения были отсталы и стояли в начале революции в стороне от Советской власти, что по-настоящему до 1920 г. в Туркестане и до 1925 г. в Казахстане никакой Советской власти и большевистской организации не было, что сидевшие тогда у власти «колонизаторы» отталкивали от участия в советских органах местных работников и т. п. Этим оправдывается контрреволюционная деятельность алашордынцев. С такого рода идейками издано уже немало книг, которые не встретили до сих пор должной критики. Выходцы из рядов меньшевиков и эсеров также придерживаются этих взглядов, стараясь ими оправдать свое прошлое. Это извращение истории Октябрьской революции в Средней Азии и Казахстане пустило довольно глубокие корни, и против такого извращения, против либерального отношения к такой контрабанде контрреволюционного троцкизма призывал нас тов. Сталин в своем письме в журнал «Пролетарская Революция» повести решительную борьбу.

Казкрайком ВКП(б) был совершенно прав, когда 14 марта 1935 г. вынес постановление, в котором своевременно заострил внимание на необходимости борьбы с такого рода извращениями истории революции. В казахстанской печати уже приводились справки о том, как в трудах Ф. Голощекина и других протаскивается теория, доказывающая, что «к моменту установления Советской власти Казахстан не имел своей коммунистической организации» *. «Надо учесть, что до Октябрьской революции в Казахстане не было не только партийных ячеек, но и элементов, предпосылок партийного строительства, почти не было промыш-

* Голощекин Ф. Партийное строительство в Казахстане. М.—.Алма-Ата, 1930, с. 6. (Примеч. авт.)

ленности и пролетариата. Аульному батраку и бедняку, находившемуся под гнетом и влиянием бая и полуфеодала, в то время еще не были доступны идеи коммунистической партии» *. «Лишь с 1925 г. начинается развернутая борьба за большевизацию казахской партийной организации»**. В книге «10 лет Казахстана» (изд. Казгосплана 1930 г., стр. 17) говорится: «1920—1921 годы были годами зарождения и оформления казахстанской партийной организации». В книге «Весь Казахстан» в разделе «Казахстанская организация ВКП(б)» дается такая характеристика: «Казахстанская организация ВКП(б) в настоящее время является одним из сильных, достаточно окрепших отрядов ВКП(б). Между тем, вся ее история исчисляется только одним десятилетием с небольшим. Начало официального и организационного оформления Казахстанской парторганизации относится только к 1920 г.»*** Таких высказываний встречается еще немало в других статьях и выступлениях отдельных лиц...

В конце 1927 г. тов. Тогжанов выпустил книгу «О казахском ауле»... Обследовав лично поверхностным налетом Кастекскую волость (и то не всю), считая данные по этой волости характерными и для остальных районов Казахстана, тов. Тогжанов делает вывод, что в казахском ауле в 1927 г. еще господствуют баи, бедняки идут за ними, а не за Советской властью, что большинство казахских работников, возглавляющих аульные советские и партийные организации,— взяточники, жулики и байские ставленники и что вообще Советской власти в ауле еще нет. Вот что писал Тогжанов в указанной книге: «Вся обстановка и атмосфера аула такова, что у бедноты, которая о Советской власти понятия не имеет и которая в своей повседневной жизни сталкивается только с баями и аткамнерами, живет их общественным мнением, их советами... чувствует всю свою беспомощность в ауле, у этой бедноты не может быть другого выхода, она не может не послушать бая и аткамнера и не может не быть независимой от последних... В ауле байская общественность еще сильнее, чем наша советская общественность... У бедноты нет уверенности в том, что если она выступит против своего бая, то ее поддержит власть...» («О казахском ауле», стр. 28, 29). Дальше Тогжанов пишет: «...В русской деревне есть сельский совет. Плохо ли, хорошо ли, он работает, направляет, руководит и регулирует общественную жизнь деревни. Население в лице сельсовета видит орган власти, чуть что — идет в сельсовет, просит, жалуется и т. д. А в ауле? Там этого нет. В ауле каждый хозаул живет своей жизнью, друг от друга изолирован и оторван. В хозауле нет органа или представителя власти, который руководил бы и регулировал бы

* Голощекин Ф. Завоевание Октябрьской революции.— В кн.: 10 лет Казахстана. Алма-Ата, 1930, с. XV. (Примеч. авт.)

** Голощекин Ф. Казахстан на пути социалистического переустройства. М.— Алма-Ата, 1931, с. 66. (Примеч. авт.)

*** Весь Казахстан. Алма-Ата, 1932, с. 361. (Примеч. авт.)

общественную жизнь аула, там казаху не к кому пойти с просьбой или жалобой, кроме как к баю и аткамнеру» (там же, стр. 39). В журнале «Кзыл Казахстан» №6—7 (1925 г.) Тогжанов писал: «Среди казахов у нас до сих пор нет партийной организации, до сих пор не определены принципы нашего пути и Управления работы...» Таким образом, по Тогжанову получается, что казахская беднота не только не приняла участия в Октябрьской революции (об этом даже и думать не приходится), но она (эта беднота) оказывается даже в 1926—1927 гг. понятия не имела о Советской власти и шла за своими баями...

...А как было на самом деле? Каковы были соотношения классовых сил в Казахстане накануне революции?

В предреволюционный период в казахском ауле имелись глубокие классовые сдвиги и сложились определенные предпосылки к пролетарской революции. В результате господства царизма и под воздействием развивавшегося российского капитализма внесены были огромные изменения в общественно-экономическую жизнь казахов. В предреволюционный период в огромном масштабе происходил процесс принудительного обезземеливания казахского крестьянства с концентрацией лучших земель в руках переселенческих помещиков, кулаков и баев. Безземельных, малолошадных и малопосевных, т. е. казахских сельских пролетариев... было значительное количество. Имелось уже в предреволюционный период заметное количество казахского промышленного пролетариата (по линии горной и соляной промышленности, предприятий по обработке с. х. сырья, железных дорог, строительных отраслей). Русский капиталист, помещик и кулак, тесно сплелись с казахской эксплуататорской верхушкой и совместно эксплуатировали казахских трудящихся. Казахстан в целом был превращен в объект колонизации, рынок сбыта и источник сырья для российского капитализма. В результате самого свирепого гнета и эксплуатации царским империализмом казахский народ перед революцией находился на краю физического истребления и вымирания...

Именно в результате этих противоречий, созданных империализмом, и обострения классовой борьбы мы имели грандиозное восстание казахских трудящихся в 1916 г., направленное против царского империализма и против своих казахских эксплуататоров. Вопреки контрреволюционной клевете Сафарова и алашордынцев, казахские трудящиеся приняли активное участие в Октябрьской революции и решительно поддержали Советскую власть. Выступление рука об руку с русскими рабочими казахских рабочих во время Октября, участие казахских рабочих и бедноты в составе партизанских отрядов и Красной Армии (в бывш. Туркестанской республике, включая Юг Казахстана, в составе Красной Армии в 1918—1919 гг. было до 30 тыс. красноармейцев из коренных национальностей) и участие в создании Советов — никем отрицаться не могут. Это является бесспорным фактом. Вот почему... необходимо до конца разоблачить троц-кистско-сафаровскую и алашордынскую теорию, смазывающую роль партии и казахских трудящихся в революции и правильно осветить историческое прошлое казахского народа.

О личных моментах

В чем обвиняет меня тов. Тогжанов, который в своей книжке «Казахский колониальный аул» первым начал неосновательные нападки на меня, дав этим повод к моему выступлению. Он обвиняет меня в двух вещах: по-первых, в том, что я, утверждая о господстве патриархально-родового строя у казахов... до 1730 г., признаю, что казахское общество тогда было бесклассовым обществом, и повторяю этим теорию алашордынцев; во-вторых, что я, говоря о внедрении капитализма в казахскую степь и ломке старых отношений, произведенных этим капитализмом, преувеличиваю роль капитализма и признаю «культурную миссию» последнего, становясь тем самым на позиции империалистов, фашистов и троцкистов.

По поводу того, как я понимаю сущность патриархальнородового строя и рабовладельческих отношений у казахов и как извратил сам тов. Тогжанов правильное понимание этого вопроса, я уже дал ответ. В моей книге «Казахстан» (изд. 1926 г.) ясно было сказано, как первоначальное бесклассовое родовое общество у казахов разлагалось..., как родоначальники, батыры и бии узурпировали право рода, как образовалась «белая» и «черная» кость, и говорил о сложившихся уже тогда зачатках феодализма, ликвидировавшихся после русского завоевания. Значит, я не говорил о «бесклассовое™» казахского общества до завоевания русскими.

Тут у тов. Тогжанова получается полное противоречие: обвиняет он меня в «национализме» за то, что я будто бы признаю бесклассовым казахское общество за 200 лет до Октябрьской революции (спорим: мы с тов. Тогжановым именно об этом периоде), и в то же время он обвиняет меня опять-таки в «национализме» за то, что я признаю чересчур классовым казахское общество перед революцией в результате влияния капитализма. Получается явная путаница. А между тем алашордынцы (и сам Тогжанов) доказывали до недавнего времени отсутствие классовой борьбы в ауле перед революцией. Как известно, алашордынцев интересовало с точки зрения их контрреволюционной деятельности не то, что было 200 лет тому назад, а предреволюционный и революционный периоды...

Я исхожу в своих работах из того, что, «эксплуатируя эти страны, империализм вынужден строить там железные дороги, фабрики и заводы, промышленные и торговые центры. Появление класса пролетариев, зарождение местной интеллигенции, пробуждение национального самосознания, усиление освободительного движения — таковы неизбежные результаты этой политики»*.

Вот с такой точки зрения мы говорим о роли империализма. Тогжанов же хочет доказать, что империализм не оказал такого влияния на Казахстан. Отсюда логически следует вывод, что казахские трудящиеся не были готовы к восприятию идеи пролетарской революции. Тов. Тогжанов в этих вопросах грешит примерно так же, как грешили народники.

Главнейшие ошибки народников состоят в неверном изображении того, как именно развивается капитализм в России, в фальшивой идеализации докапиталистических порядков. «Именно народники, которые тщатся из всех сил представить дело так, будто признавать историческую прогрессивность капитализма значит быть апологетом его, именно народники грешат недостаточной оценкой (а подчас и замалчиванием) наиболее глубоких противоречий русского капитализма, затушевывая разложение крестьянства, капиталистический характер эволюции нашего земледелия, образование класса сельских и промысловых наемных работников с наделом...»**

Применительно к условиям Казахстана тов. Тогжанов допускает те же ошибки, которые допускали народники в отношении оценки общественного развития бывшей России...

* * *

Теперь перехожу к вопросу об ошибках в прошлой моей работе.

Хотя этот вопрос никакого отношения к обсуждаемому вопросу о казахском феодализме не имеет, но Тогжанов воспользовался предоставленной ему возможностью, распоясался и наговорил на страницах «Большевика Казахстана» все, что пришло ему в голову. Рыскулов—«националист, сафаровец, деятельность его граничила в прошлом с контрреволюцией, он обманывает партию» и т. п. Остается только удивляться, как это партия терпит такого человека на работе.

Прежде всего о так называемой «рыскуловщине». Да, такой уклон был в Туркестанской республике в период 1920—1921 гг. (как были десятки и других уклонов). Сущность этого уклона заключалась в том, что группа работников во главе со мной, ведя действительно большевистскую линию и сплачивая трудящихся коренного населения вокруг Советской власти с начала революции, в 1920—1921 гг. совершила ряд крупных ошибок. Одержав победу над так называемым «колонизаторским уклоном», встав у руководства Туркреспубликой (я был тогда председателем Тур-ЦИКа), мы увлеклись национальными лозунгами, захотели быть «национальными вождями», недооценили интернациональные

* Сталин И. В. Соч., т. 6, с. 73. (Примеч. авт.)

** Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 3. с. 597. (Примеч. авт.)

задачи, боролись за насаждение в аппаратах своих, национальных чиновников и т. п. В результате этого националистического уклона и разногласия с Центром, я и ряд других работников в

1920 г. подали «в отставку». Я с 1921 по 1922 гг. работал уже в Москве.

Тогдашние мои ошибки были хорошо известны центральным органам в Москве, хорошо было известно и то, что к концу

1921 г., работая в аппарате Наркомнаца, я сознал свои ошибки и стал быстро их исправлять. Этим я обязан, как обязаны и многие другие национальные работники, влиянию той огромной работы в области национальной политики, которая проводилась бывш. Наркомнацем во главе с тов. Сталиным.

В это время Сафаров и алашордынцы (вожди Алаш-Орды были выписаны тогда Сафаровым из Оренбурга в Ташкент), захватив влияние в органах Туркреспублики, лили ушаты грязи на меня, обвиняя во всяких небылицах. Цель была Одна — очернить меня, отомстить за то, что я прежде боролся с этими ала-шордынцами, очернить вообще весь прежний состав работников и тем самым сказать, что до 1920 г. в Туркестане не было настоящей Советской власти.

Однако решением центральных органов в конце 1922 г. я вновь направлен был обратно в Туркестан в качестве председателя Совнаркома Туркреспублики, где и проработал до 1924 г. Таким образом, «рыскуловщина» имела место в бывш. Туркреспублике в период 1920—1921 гг.

В 1924—1925 гг. я работал в Монголии, в конце 1925 г. и в начале 1926 г.— в Кзыл-Орде в качестве зав. отделом печати Крайкома и редактором «Энбекши Казах»1 и вел, как известно, решительную борьбу с группировками. Так что в этот период никакой «рыскуловской группировки» уже не было.

Теперь насчет показаний ряда лиц во время чистки парторганизации Средней Азии в 1934 г. о том, будто я принимал участие в контрреволюционной националистической организации «Итти-хат-Тараки» в 1920—1922 гг. Категорически заявляю, что никогда никакого участия в подобного рода националистических организациях я не принимал. С самого начала революции до моего выхода из состава Туркестанского правительства (в 1920 г.) я вел непримиримую большевистскую линию, боролся с Алаш-Ордой, Кокандекой автономией, левыми эсерами и т. д. Лишь в 1920— 1921 гг. попал в националистический уклон, но за все время моей работы в Туркестане я не знал и не имел никакого отношения к, указанной националистической, контрреволюционной организации «Иттихат-Тараки».

Во время чистки партийной организации в Средней Азии несколько местных работников, действительно принимавших участие в указанной контрреволюционной националистической организации, чтобы смягчить свою вину, наговорили чуть ли не на всех более или менее видных работников Средней Азии, в том числе и на меня. Они надеялись, что если наговорят на определенных лиц, то их оставят в партии. Этот факт теперь установлен. Но подобные обвинения в пылу групповой борьбы выдвигались против меня и в прежнее время с 1920—1921 гг. (со времен Сафарова).

По получении номера «Правды Востока» от 16 декабря 1934 г., где напечатана статья, посвященная чистке Турсунходжаева и где упоминается моя фамилия, я сейчас же, по своей инициативе, написал в ЦК соответствующее заявление, приложив всю выдержку из указанной статьи в газете, объяснил искусственность подоплеки этого дела и привел факты, опровергающие эти обвинения. Вопрос тем и был исчерпан.

Конечно, я в своей прошлой работе имел немало ошибок. Как о моем уклоне в 1920—1921 гг., так и других ошибках я подробнее собираюсь написать в порядке испартовском в составляемых мною некоторых трудах по истории революции в Средней Азии и Казахстане. Но эти ошибки относятся только к тогдашнему периоду, и они за рамки определенной границы не заходили.

За последние 15 лет после туркестанского периода партия достаточно проверила меня, и я ни разу не уклонялся от линии партии. Ошибки 1920—1921 гг. научили меня быть твердым большевиком в повседневной работе и, надеюсь, никогда не собьюсь с этого пути.

Вот мой ответ Тогжанову.

Т. Рыскулов

Большевик Казахстана, 1936, № 1—2, с. 110—129.

1 Автор допустил ошибку. Зав. отделом печати Казкрайкома и ответственным редактором газеты «Энбекши казах» он был назначен в апреле 1926 г.

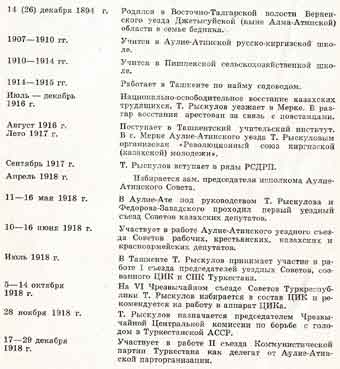

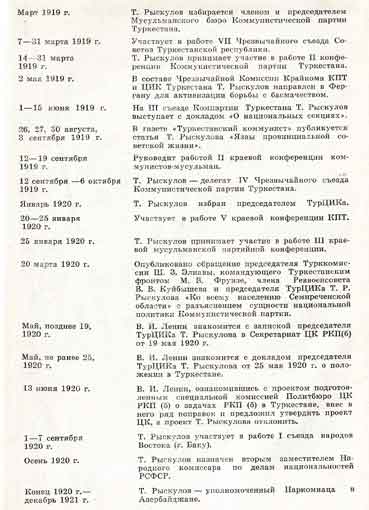

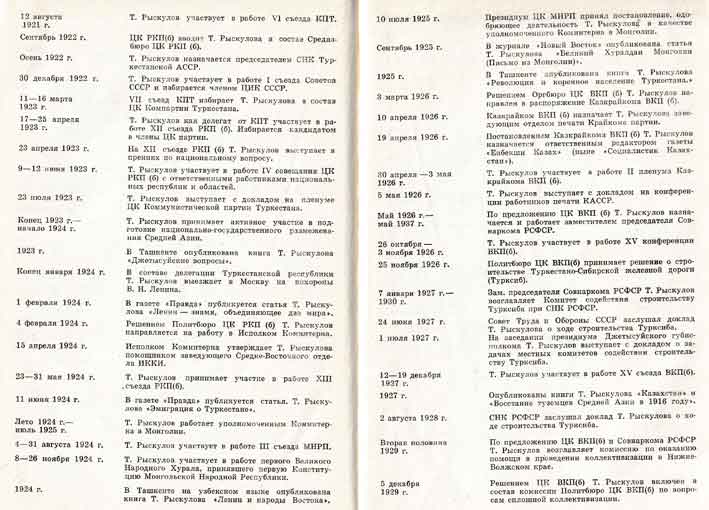

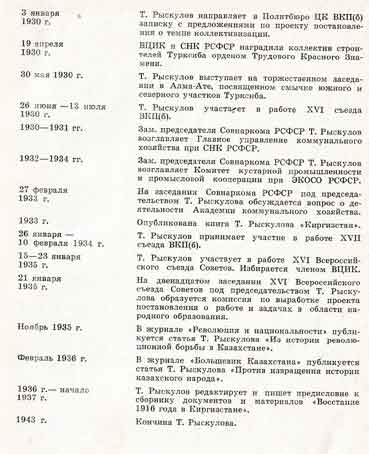

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Т. Р. РЫСКУЛОВА