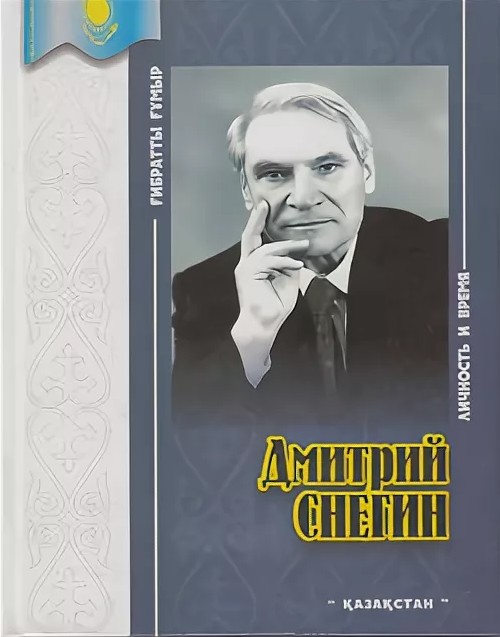

Личность и Время — Дмитрий Снегин

| Аты: | Личность и Время |

| Автор: | Дмитрий Снегин |

| Жанр: | Өмірбаяндары мен естеліктер |

| Баспагер: | |

| Жылы: | 2003 |

| ISBN: | |

| Кітап тілі: | Орыс |

| Жүктеп алу: |

Бет - 6

ТАНЮША И МИТЯ ВТОРОЙ. ЖАНУЙЯ — ГНЕЗДО ДУШИ. "ГОДА БЕГУТ, А СДЕЛАНО ТАК МАЛО"

Я уже сказал про устойчивое писательское обыкновение Дмитрия Федоровича работать карандашом. А когда в первый раз спросил его, откуда у него взялось это самое обыкновение, он ответил:

"О! Это привычка. Офицерская, штабная. Вот Вы, когда наведываетесь в военкомат и сообщаете там об изменениях в анкете, то заметили, что их заносят не на машинке и не пером, а — карандашом? То-то! Так оно сподручнее. Можно потом аккуратно внести необходимые коррективы. Это вроде как сейчас на компьютере. Взял, нажал клавишу — есть строчка, еще раз нажал — нет строчки… Чудеса да и только! Но я уж тут солидарен с Бельгером. Он недавно по телевизору сказал, что войдет в новый, XXI век со своей старой, да надежной пишущей машинкой. Так вот, хороший карандаш, по-моему, еще надежнее! К тому же индусы еще с древности утверждали: даже неза-точенный, тупой карандаш острее самой необыкновенной памяти..."

Сей ритурнель припомнился мне, когда в понедельник, 2 августа 2001 года в Центральном Государственном Архиве я внимательно разглядывал необыкновенное письмо Дмитрия Федоровича 58-летней давности, датированное 18 сентября Сорок третьего года.

Оно было цветным и художнически любовно разрисованным в двух ладно проработанных эскизах.

Первый запечатлел угол большого фронтового прибежища — пара столов, на одном пестрый букет сентябрьских цветов в снарядной гильзе. Рядом с букетом стопка из семи книг — у самого изголовья походной кровати. На аккуратном приставном столике — трофейный патефон, а за ним самодельные соты (бюро) для штабных бумаг, увесисто-огромная телефонная трубка, большая керосиновая лампа, а во всю стену — громадная карта СССР и Евразии, от Курил до Гибралтара.

Второй Снегинский эскиз был выполнен не цветными карандашами, а — пером и уже потом тщательно раскрашен в разные цвета. На нем веселый, молодцеватый паренек в красном кафтане, туго подпоясанном зеленым кушаком, в желтой ушанке и такого же окраса просторных валенках. Чтобы не было никаких сомнений — кто такой, Снегин четко обозначил справа: "Это Митъка!" На стремительном бегу размахивает он зажатой в правой руке телеграммой, а на ней четко и крупно прописаны слова: "С Новым Годом!" (хотя еще сентябрь, до Нового Года порядочно).

А на обороте приветствия тщательно вырисованная (уже черной, как смоль, тушью) стройная лошадка (просто загляденье!), а справа от нее изящная фигура молодой женщины, миловидным лицом похожей на Александру Яковлевну — то же самое выражение ее ласковых глаз, верно схваченное и переданное многие годы спустя известным алма-атинским художником Владимиром Псаревым в картине, которую Снегин поместил на восточной стене рабочего кабинета и никогда не снимал.

В правом верхнем углу второго рисунка несколько сумрачный профиль усатой головы, не иначе, как царской, смахивающей на голову Петра Великого. А ниже уже сплошь анималистика: черный кот, хвост трубой, белый петух с тяжелой бородкой, хитрый лис и глупый козел во всей своей дурашливой красе, и еле приметная у его ног серая мышка-норушка.

А вот и аккуратно выписанный коричневым карандашом, буква к букве, текст Снегинских пояснений самому милому в тот час адресату:

"Здравствуй, моя дочурка Таня!

Посылаю тебе картину, на которой изображена моя маленькая фронтовая комната — блиндаж. Патефон сейчас вертится и исполняет арию Ленского из оперы "Евгений Онегин"...

Читаю это, перечитываю.

И думаю, будто бы смогу вновь встретить завтра или послезавтра самого Снегина, чтобы сказать ему о читанном примерно так: ах, Дмитрий Федорович, дорогой мой Дмитрий Федорович! Это, конечно, хорошо — Таня пока еще не понимает, что это за такая, очень оптимистичная ария Ленского из оперы "Евгений Онегин": "Паду ли я, стрелой пронзенный, иль мимо пролетит она...". Но вот для Александры-то свет-Яковлевны совсем не надо объяснять, о чем эта ария...

Думаю так и вдруг спохватываюсь, ощущая лединистый холодок в груди, будто бы там что-то сразу обрывается. Да-да, так оно и есть — обрывается незримая, но живая нить между миром этим и потусторонним, если только он есть — тот свет: ведь я же уже никогда не смогу сказать Дмитрию Федоровичу про мною читанное его письмо!

Вот в чем беда адская и непоправимая!

Помимо води вздыхаю тяжко. И тут же густо накрашенная и чересчур декольтированная соседка-исследовательница с осиной талией (а таких в читальном зале Архива каждый день по одной-по две) с довольно беззастенчивой пытливостью магнетизирует меня пристальным взглядом. Она, конечно, не понимает, чем же вызвано мое огорчение. А я ей, разумеется, не собираюсь ничего объяснять.

Опять смотрю в письмо, читаю Снегинское, будто снова и внятно слышу ЕГО голос под эту самую арию Ленского:

"У нас уж наступила осень. Пошли дожди, а с ними -холода.

Ловлю себя на мысли: так это же стихи!

Нет, далее уже бодрая проза фронтового быта:

"Но мы не мерзнем. Мы живем в лесу и у нас много дров. Если бы у вас их было в десять тысяч раз меньше, то и тогда бы вы топили свою печурку день и ночь..."

Опять думаю: тут Дмитрий Федорович задал Танюше непостижимую логическую и арифметическую задачку-загадку. Не иначе, чтоб самому согреться от написанного. Дело в том, что на его довольно подробной картине я, сколько ни высматривал, не сумел обнаружить никаких следов печки. Керосиновая лампа на виду, а вот печки нет как нет. Скорее потому, что в блиндаже, быстро построенном еще в теплые дни, вообще никакой печки. Но ведь не напишешь же ребенку, что сентябрь, коль он за середину, тут уже совсем остервенелый и длинными ночами так холодно — зуб на зуб не попадает. А посему как раз к месту спросить у дочурки:

"Как здоровье нашего Дмитрия?

Говорят, он тебя начал обгонять ростом, а ты худеешь вместе со своей мамой.

Не надо болеть.

Ты же из газет знаешь, как сильно мы теперь бьем врагов и скоро добьем совсем… Вот тогда славно заживем! Опять будем по воскресеньям ходить в парк, кушать мороженое и дразнить попугаев.

К тому времени ты должна научиться читать книги сама. Хорошо? Ну будь здорова.

Целую тебя крепко-крепко...

Твой папа".

После фронтовых увечий Дмитрий Федорович перенес несколько хирургических операций. Первые три выполнил Николай Васильевич Попов. После первой Снегина поместили в палату с двумя полковниками. Один — Соколов был Героем Советского Союза. Без правой руки — по локоть. Другой Героем не был, но ободрял Снегина, как только мог -Прянишников. Оба относились к сопалатнику с огромным уважением еще и потому, что Снегин был гвардейцем, а они — не были.

"А гвардия тогда была не просто слово, не просто гвардейский значок!" — с гордостью говорил мне Дмитрий Федорович, вспоминая мучительные дни и ночи госпиталей.

Третья операция выдалась особенно кошмарной. Вдруг кончилось действие наркоза. Хирург резал по живому. Это было невыносимо. Но марку гвардии надо было держать и здесь.

"Знаете, Слава, русское слово семья читается просто — как семья. То есть Я, повторенный семижды! Здорово! Тут ничего расшифровывать не надо. А в казахском языке это слово -метафора. Вслушайтесь, как лирично звучит: жануйя… Гнездо души!.. Тоже здорово схвачено и надежно закреплено. Конечно, семьи бывают разными. Для кого-то семья вовсе не гнездо души, а быть может, душегубка. Повидал я на своем веку, как люди маются… Но мне семья всегда — отрада! Разумеется, всяко и всякое бывает. На то и жизнь. Друзья — хорошо!.. Фронтовые побратимы — замечательно!.. Но не будь моей Зорьки, не будь моих Тани с Митей, не будь всей моей родни — я просто-напросто не выжил бы после такой войны! Вот Вам истинный крест!" — размашисто осенил себя Дмитрий Федорович крестным знамением.

"Писали-то домой с фронта часто?" — спросил я.

"По возможности — да, — вздохнул Снегин. — А с рождением сына моя Зорька меня поздравила через "Казахстанскую правду"! В первом январском номере за Сорок второй год! Я сохранил газету. Там она так и написала: "Поздравляем тебя от всей души и желаем дальнейших побед над врагом. Горячо приветствуют тебя отец, мать и сестры. Часто вспоминает о тебе дочурка Таня… Крепко обнимаю и целую тебя, мой друг и герой!" В этой газете много было писем панфиловцам от родных. Между прочим, в ней на первой странице печаталась "Песня Восьмой гвардейской дивизии", то есть нашей родной, сочиненная Сергеем Михалковым, а на последней — "Английская бритва", военный рассказ Константина Паустовского. Они тогда оба были в эвакуации в Алма-Ате. Казахстан тогда многих писателей, ученых, артистов, художников, композиторов приютил. Панферова, Зощенко, Эйзенштейна, Козинцева, Марецкую, Прокофьева, Туликова, Бабочкина, Кадочникова..."

"В Редком фонде есть автограф: "Библиотеке имени Пушкина от автора — Константина Симонова". И — дата. Кажется, январь Сорок третьего..."

"А что за книжка?"

"Русские люди". Пьеса. Издательство "Искусство". Москва. Сорок второй год..."

"О! А я с дивизией в Сорок втором уже далековато от Москвы был. Мы тогда находились в так называемой активной обороне. Вплоть до весны Сорок четвертого… Изматывали противника вовсю. Себя донельзя- тоже… Но про книжки не забывали. Нас с Павлом Кузнецовым уполномочили делать книгу "Панфиловские гвардейцы". Послали в Москву для этого. Сделали!.. А Симонов в Алма-Ате из Москвы и с фронта бывал наездами. В основном по сердечным делам… Ташкент он любил больно..."

"У Вас с ним по работе в "Литературке", насколько я понимаю, отношений не сложилось?"

"Давайте не будем об этом", — вдруг предложил Дмитрий Федорович.

"Рассказ у Паустовского страшный, невыдуманный..."

"О чем же?" — спросил я.

"О том, как гитлеровский лейтенантик забавы ради умертвил двух еврейских мальчиков. Русской водкой. Вливал стакан за стаканом. Старый армянин-парикмахер стал невольным свидетелем. Он-то и порешил гитлеровца".

"Английской бритвой зарезал?"

"Нет. Бритву пожалел. Десять лет работал с ней. Убил старинным подсвечником".

"Но кажется, этого рассказа нет у Паустовского в Собрании сочинений".

"Э-э, многого чего нет в таких собраниях не только у Паустовского, -согласился Снегин. — Мало ли дураков в цензуре или еще где! Вот и могли спросить: объясните-ка, пожалуйста, что за набор тут у Вас, дорогой товарищ Паустовский? Лейтенант, значит, — немец. Жертвы его — евреи. А орудия убийства: одно — русская водка, другое безнациональный старинный подсвечник! К чему Вы клоните подобными намеками, признайтесь, как на духу?!… И потом, где Вы в оккупации встречали армян-парикмахеров? Абсурд! Да их и цыган гитлеровцы быстренько уравнивали с теми же евреями...", — Снегин скрестил руки на груди, откинулся на спинку стула и посмотрел на меня долгим подозрительно-испытующим взглядом, будто бы это был не он, Снегин, а тот — самовластный демагог из цензуры.

Продолжил измененным голосом:

"Ну что молчите?.."

И затем снова обрел свой, снегинский и, положив руки на стол, тихо воскликнул:

"Ох, и знакомы мне такие разговорчики! После них из любого Собрания сочинений вся правда повылетает, как из пушки! Поэтому старые газеты и старые письма иногда очень полезно перечитывать. Вот я недавно перечитал писанное мне Ритманом-Фетисовым на фронт… Спасибо ему — Михаилу Ивановичу… Может быть, слышали такую фамилию? Да? Ну вот видите, как славно… Он в войну на всякий случай по фамилии стал короче. Просто — Фетисов. Доцент Фетисов… Без тевтонского акцента… Нестроевой. Здоровье никудышнее. И вот он, больной, выезжал на хлебозаготовки… Вместе с академиками, с докторами наук копал картошку… Писал книгу "Сыны Казахстана — герои Отечественной войны"… А как радовался за нас — панфиловцев! Первым включил в свою книгу Малика Габдуплина. Как переживал, что сам не на фронте! Он со своей женой взял шефство над моими стариками, над Зорькой и детьми. Утешительно описывал мне, как бодро выглядят Таня с Митей. Митю величал на монархический лад — Митей Вторым. А старания Зореньки называл правильно -геройством… Писал: "Ваша жена — образец трудолюбия и материнства. Работает и двух героев воспитывает. Умница она у Вас. Ее энергия поистине неиссякаема… А какие чудесные дети Вас встретят! Митя — живая картинка, с умными, острыми глазенками. Таня — внимательная, сосредоточенная, если хотите, мужественная… Вы заслужили хотя бы краткий отдых в родном доме… Вы тогда напишите стихи и такие стихи, что алма-атинские тополя преклонят свои вершины, выражая уважение к таланту, освеженному грозой жесточайших сражений"… Михаил Иванович собирался в Северный Казахстан -проведать там Ивана Петровича Шухова в его "родовом имении" Пресновке, бывшей станице Пресновской Петропавловского уезда… С горечью сообщал о гибели наших общих знакомых. Давид Кац, например, погиб нелепо. Высунул голову из окопа, и — пуля бац, наповал. Талантлив был! Самый-самый первый переводчик Мухтара Ауэзова! Ранее Никольской, Соболева, Анова… Как мечтал хорошую пьесу написать. "Многих, многих мы недосчитаемся, когда придет желанный час Победы!" — писал Михаил Иванович… Он подробно снабжал меня всеми новостями. Я раньше газет узнавал: в Союзе писателей обсуждали роман Ауэзова "Абай". Муканов закончил пьесу о Чокане Валиханове. Чокан у него вышел просто блеск. Не царский офицер, а готовый член РСДРП! В Алма-Ате Эйзенштейн снимает по просьбе Сталина фильм "Иван Грозный" и разрабатывает план грандиозной инсценировки "Война и мир" по Толстому, а Рошаль взялся за кинокартину "Джамбул" и в работе находятся фильмы "Жди меня", "Фронт", "Русские люди"...

Я попытался снова сбить его на разговор о фильмах, но не сразу это получилось, потому как он опять очень благодарно заговорил о Ритмане-Фетисове: