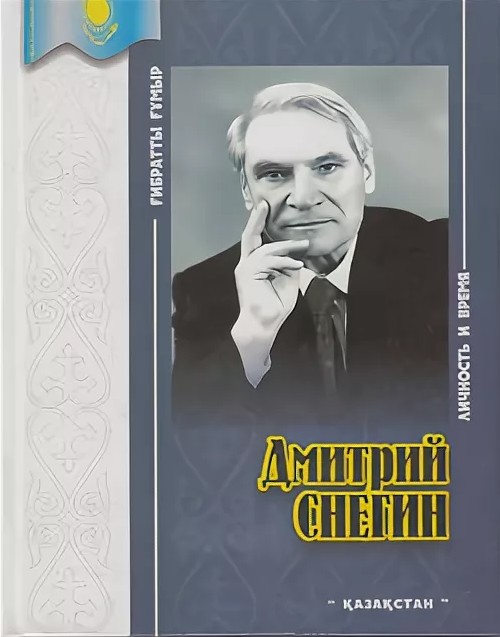

Личность и Время — Дмитрий Снегин

| Название: | Личность и Время |

| Автор: | Дмитрий Снегин |

| Жанр: | Биографии и мемуары |

| Издательство: | |

| Год: | 2003 |

| ISBN: | |

| Язык книги: | Русский |

| Скачать: |

Страница - 33

ЗА КРОМКОЙ БЕССМЕРТИЯ

Удивительно скрытными людьми бывают издатели. Когда мной была подготовлена книга литературно-критических эссе "На стремнине" и я, естественно, волновался, получилась ли она, ни один из моих редакторов-опекунов и словом не обмолвился, что Дмитрий Федорович уже оценил ее очень высоко и причем, не в двух или трех фразах, датировав обстоятельный отзыв 7 июня Семьдесят первого года.

Ничего об этом не говорил мне и сам Снегин.

И вот только лишь тридцать лет спустя, летом 2001 года, я впервые прочитал неимоверно лестные для меня строки на тринадцати рукописных и машинописных страницах в папке дела под номером 54 (по 2-й описи) Снегинского фонда.

Но это была весть от него уже из миров запредельных.

Теперь-то, когда жизнь повернула на седьмой десяток лет, наверное, трудно смутить (или совратить) любыми похвалами, равно как уязвить (или сокрушить) любой руганью.

Но тридцать лет назад, честное слово, мне много душевной остойчивости и уверенности в себе (Бога ради, только не самоуверенности!) добавили бы Снегинские оценки.

К примеру, такие: "Хочу сразу сказать большое спасибо автору книги за его активную заинтересованность, добросовестность и взыскательную доброжелательность, которые он проявил в своих литературно-критических статьях ко многим русским прозаикам и поэтам Казахстана. Дело в том, что до него многие из критиков (не буду называть их имен) на протяжении долгих лет в ложной гордыне, граничащей с трусостью, считали ниже своего достоинства заниматься их творчеством… Именно на совести таких лежит то, что некоторые из русских писателей Казахстана, не получив поддержки, увяли на корню, а другие развивались медленно… Владимиров — талантлив. Он любит литературу не со стороны, не созерцательно… Заинтересованность и чувство ответственности позволяют ему чаще всего верно видеть — что у автора хорошо, что плохо… Владимиров относится к своей работе как к творчеству… Критику, как и солдату, не обойтись без мужества. Владимиров и здесь остается самим собой. Он открыто, не боясь последствий, говорит о промахах и заблуждениях того или иного литератора, например, Щеголихина, Лемберга. Так же открыто и честно, не страшась упреков в "захваливании", он говорит о достоинствах произведений этих же (и других!) авторов. Критику Владимирову чужда поза. Да, он ведет серьезно разговор о серьезных вещах… Такой разговор, такая критика как раз и приносят большую пользу и писателям, и читателям… Словом, Владимиров написал интересную и нужную книгу. Чем скорее она увидит свет, тем больше принесет пользы..."

Книга увидела свет. Однако усердными стараниями доброжелателей была крепко испохаблена. Невыразительный формат. Плохая бумага. Неказистая обложка. Слепой мелкий шрифт. Но по молодости лет и своего писательства я был рад и такому варианту.

Если свой отзыв на рукопись этой книги в Семьдесят первом году (по неведомым мне причинам) Дмитрий Федорович сохранил от меня в полнейшей тайне, а может быть, полагал, что я осведомлен о том полностью, да вот тоже помалкиваю, то 5 декабря Восьмидесятого года он к вечеру, чем-то очень взволнованный (позже я так и не узнал — кем или чем именно) позвонил мне по телефону, в шутку поздравил с Днем Сталинской Конституции и наговорил мне много любезностей.

"Помилуйте, Дмитрий Федорович, я Вас тоже поздравляю с Днем Конституции, но лично-то мне-то далековато до юбилеев!" — опешил я.

"Мне это ведомо, дорогой мой! — в растяжку подтвердил Снегин. — Однако я, Слава, не из тех, кто может таиться от друзей!"

На том, пожелав один другому спокойной ночи, закончили разговор. И я, конечно, не знал, что этот диалог закончил только я, а Снегин его продолжил. Он сел за рабочий стол, взял простой почтовый конверт, наклеил на него марку алого цвета с грифом "1945-1980. 35 лет Победы в Великой Отечественной войне" и фотографией волнующего символического момента: рослые советские солдаты в касках и парадных мундирах бросают гитлеровские штандарты и знамена к подножью Ленинского Мавзолея, потом выбрал розоватый лист стариной бумаги верже (если глянуть на свет, то можно видеть, как по его полям сверху вниз повторяется через равные интервалы портрет молодого Пушкина), каллиграфическим почерком написал за ночь письмо, а утром отправил его мне на дом по точному почтовому адресу.

Вот оно, это самое письмо:

"Милый Слава!

После того, как у меня несколько улеглось волнение души, возникла настоятельная потребность сказать Вам несколько слов в дополнение тем, что были мною сказаны (на уровне междометий) в Ваш адрес по телефону...

Вы сделали смелый революционный шаг, когда публично — в печати заговорили достойно о достойном месте в советской литературе русских писателей Казахстана. Это Вам зачтется сторицей. Прежде главенствовала критика определенного толка — за малыми исключениями. К нам, грешным провинциалам, она относилась, как бы поделикатнее выразиться, снисходительно, что ли, точнее неприязненно, а порой и заданно-враждебно, руководствуясь не интересами литературы, а сведением личных (и иных!) счетов, не имевших под собой почвы. Это мешало ей ВИДЕТЬ. Это ТОРМОЗИЛО. И тех, кого критиковали и тех, кто критиковал.

Тормоза заржавели, их трудно было разжать. Не без риска для собственного благополучия (в их понимании) Вам это удалось сделать. Думаю, оттого, что вы талантливы, а талант всегда ЧЕСТНОСТЬ и СМЕЛОСТЬ. И Вы — УВИДЕЛИ. Ныне даже бывшие хулители начинают понимать (правда, туго) — где что, и пытаются в своем творчестве вскарабкаться на проложенную Вами орбиту. Помогай им Бог, как говорится, и всего прежде — в пробуждении честности. Теперъ-то я могу признаться: ох как плохо без поддержки, когда главенствуют такие. Упадешь и не встанешь, не дадут подняться. И вдруг, вот она — поддержка.

"Это великий читатель стиха почувствовал боль своего поэта!"

Вы, Слава, конечно, узнали Илью Селъвинского. Есть и у меня свой великий читатель. Он-то понимал, понимает — что к чему. И еще — Всеволод Иванов. Однажды, почувствовав, как я хандрю, он упрекнул: "Заняли-б мужества и оптимизма у своего Саньки Печенегина. Вот великолепный образец чистоты и честности человеческого духа. Оттого и несокрушим!"

В другой раз он сказал о том же Печенегине: "Такие люди делали и делают для сближения русских и казахов больше, чем дипломированные просветители. Вы еще не осознали, какой это естественный характер интернационалиста и пока единственный в нашей литературе".

Нигде и никогда я не повторю этих слов УВЛЕЧЕННОГО Всеволода! Прошу, Слава, и Вас сохранить их в тайне. Но они помогли мне выстоять. В те минуты я был безмерно счастлив, как счастлив сегодня, читая Вас -ВСЕГО. Счастлив за своих собратьев по перу. За Вас. За нашу преславную литературу.

И еще. Я узнал — у Вас отзывчивое сердце, раз Вы могли ТАК написать о близких, родных мне людях. Должно быть, в Вашей семье было такое, когда Вы приняли на себя груз ответственности и поднялись! Как тут не вспомнить древних: СТРЕМЛЕНИЕ и ЦЕЛОСТНОСТЬ. Но пора и честь знать. Никогда Вам не писал, и вдруг… Значит, волнение не улеглось. И хорошо, что не улеглось.

Всего Вам доброго, всего доброго всем Владимировым.

Ваш Дм. СНЕГИН.

5/ХП — 80 третий час ночи."

Письмо ошеломило. Наперед скажу, что оно и мне потом помогло выстоять, когда мне было хуже скверного. А тогда, на исходе Восьмидесятого, Снегин был на пути разгадки всей моей литературоведческой и критической стратегии. А главный смысл ее был в том, чтобы вослед за казахской и русской литературой Казахстана достойно утвердить в казахстанской литературе реалии ее составляющих

немецкой,

уйгурской,

корейской литератур, что я, собственно, и стремился со всей настойчивостью (и, считаю, здоровой настырностью) делать год за годом уже с конца 50-х.

Может, не по Сеньке была шапка?

Возможно, возможно.

Или же ноша, какую я взвалил на свои плечи, была непосильной?

Не сказал бы так.

Но я отчетливо видел: браться за нее из русскоязычных мало-мальски соображающих, а потому и пишущих (не болтающих) критиков всерьез никто не решался...

И тогда (не шучу) мысленно обратился я к сакраментальному: "Кто, если не я?"

А чтобы не вякали из разного рода (так говорил Снегин) подворотен всякие шавки, пришлось официально (своим горбом) стать ученым человеком в ранге кандидата филологических наук. Шавки все-таки вякали. Подчас обозначались и волкодавы.

Но выбор уже был сделан.

Поддержку Снегина в этом я ощущал всегда.

И не только поддержку Снегина, а и — многих. Назвать всех — просто места тут не хватит.

А когда волею судеб я стал помощником Кунаева, то с поддержкой Снегина — и Динмухамеда Ахмедовича обратил его в нашу веру, как и по сей день считаю, интернациональнопозитивную.

Снегин, Ларин, Кунаев не сквозь пальцы, а всегда пристально, одобрительно и ободрительно смотрели на мои (с их помощью далеко не всегда тщетные) поисковые экзерсисы по трагическим жертвам общероссийской сиволапости и всепланетной косности разных времен и народов — капитану второго ранга Петру Шмидту и старшему лейтенанту Императорского флота Георгию Седову, новатору отечественного и мирового неба Петру Нестерову и его сподвижнику Александру Кованько-младшему, казахстано-российскому исто-рико-энциклопедисту, этнографу и путешественнику, прозаику и поэту Сергею Маркову и авиаконструктору Андрею Ту-полеву-старшему, Главному маршалу авиации Александру Новикову, лидеру Кубинской революции Фиделю Кастро и его эфиопскому двойнику Менгисту Хайле Мариаму, великому и уважаемому вождю корейского народа Ким Ир Сену, матери Красного Террора Фейги Ройдман (Каплан), национальному герою казахского народа Амангельды Иманову, российско-германскому ученому, пытливому исследователю Сибири и Казахстана Петеру Палласу, апостолу германского коммунизма Вальтеру Ульбрихту, маршалам Баграмяну с Буденным, академику Андрею Сахарову, кремлевским небожителям Брежневу, Черненко, Андропову и т. д. и т. п. Порой спрашиваю себя: да неужто обо всем этом довелось мне высказать что-то свое, незаемное? И теперь вот, уже на склоне лет, хвала Аллаху, выходит, так, а — не иначе.

В Снегинском письме не были проставлены абзацы. Это я заметил уже по второму чтению. Что и говорить, оно тоже не подсказало мне — как быть. Отвечать Снегину письмом, рассыпаясь в благодарностях и признательностях или же при встрече от всей души сказать ему спасибо.

Вспомнил вдруг, как однажды, лет 30 назад, угодил в больницу (редкий по тем временам случай!), после хирургической операции в палату ко мне никого не пускали, и мы с Лариным затеяли шутливый обмен длинными записками (по три-че-тыре, а то и пять страниц на темы далеко не абстрактные), а потом, какое-то время спустя, перечитали свою почту, и Ларин заявил на полном серьезе, что она — неопровержимый документ Времени, но вот ежели сей документ попадет к кому следует, то нам обоим не сдобровать. Примерно так получилось с Мишей Митько, когда его закадычный дружок без спросу увел у Миши дневничок и вроде как невзначай подкинул его чекистам. Митько — профилактировали. Так на языке внуков Железного Феликса назывались предупредительные (предупреждающие) беседы, в ходе коих подопечным нередко и ненавязчиво предлагалось дальнейшее сотрудничество с твердой гарантией полной конфиденциальности. Я предложил Ларину объединить его и мои записки в одно целое и — предать сожжению. Бен рьяно воспротивился: каждый должен оставить свою часть у себя. Я — его письма. Он -мои. Через 35 лет, сдавая многие из своих материалов (не я это придумал, но я на это согласился, считаю: лучше будет так) в свой личный фонд, я попросил директора Архива Президента Республики Казахстан (АПРК) Людмилу Давлетовну Дегитаеву, ее заместителя Вячеслава Михайловича Чупрова, заведующую личными фондами АПРК Таразу Есмухановну Абилову, их сотрудниц Веру Александровну Шахову и Римму Ивановну Самарину (вот сколько хранителей древностей колдовали над укомплектованием моего фонда!), чтобы по меньшей мере еще лет 70 его эпистолярная часть этого фонда была ограждена от всякого рода праздно-любопытствующих взоров. На самом пороге XX столетия желание мое с готовностью было уважено соответствующим официальным договором.

А тогда, 6 декабря Восьмидесятого года, я так и не решил, как мне быть с этим Снегинским письмом. Поутру же меня снова взяли какие-то неожиданно свалившиеся сверху дела в свой крутой, нескончаемо-бешеный оборот...

… В четверг, 29 марта 2001 года мастера искусств Казахстана давали большой концерт по связи с завершением коренного переустройства уникального здания Казахского (ордена Ленина) академического театра оперы и балета имени Абая. Представление, по замыслу устроителей, было в честь отечественного инженерно-мастерового люда, осуществившего генеральную реконструкцию всего-то за год, тогда как фирмачи из дальнего зарубежья возились с нею несравненно дольше, позволив к тому же значительной части отпущенных средств исчезнуть в неизвестном направлении.

Накануне я сказал Дмитрию Федоровичу, о том, что такой гала-концерт будет и, чтобы как-то подбодрить его дух, заметил:

"Вам станет лучше. Оперный театр недалеко. Тем паче, что в "Проказах Рустама" Вы очень по-доброму сказали про благую весть: через "два-три месяца распахнет двери перед зрителями отреставрированный по высшему разряду театр Оперы и Балета имени Абая..." Распахнул уже!"

"Стало быть, прочитали "Рустама" моего?"

"Естественно. В "Просторе". В первом номере".

"Ну и как?", — обычно Дмитрий Федорович не спешил после своих публикаций с таким прямым вопросом.

"Емко. Звукописно. Светло. Забавно. Поучительно. А главное — мудро".

И в подтвержденье выставил вверх большой палец — с той же подбодрительной целью, сокрыв, конечно, то, что до сердечной боли проняла меня вовсе не великолепная звукопис-ность Снегинской прозы, а некое предчувствие ее печальносветлой завещателъности.

"Не шибко ли много достоинств? — слабо улыбнулся он. -Правду говорите?"

"А когда я Вам ее не говорил?"

"Воистину так, Слава..."

"Вот мы и прошагаем в Театр вместе..." — продолжил я свое, тронув ладонью его теплую руку и очень веря (веруя) в сказанное собою.

Он грустно улыбнулся, но не ответил что-либо вроде "Ну уж куда мне!", а поддержал мою довольно-таки бесхитростную игру-уловку:

"Ладно. Согласен! Тем более, что этим концертом наш Оперный теперь не кончится!.."

Утром 31 марта 2001 года Снегина не стало.

Не стало Снегина — больше простору будет для Зла на земле. Так уже случалось не раз: когда уходили от нас большие художники, и тогда плацдарм человеческой порядочности у многих сильных мира сего опять сужался до пятачковых размеров, а то и совсем улетучивался. Классический факт: не стало Горького — окончательно сгинула совесть у Сталина. Понятно: Снегин — не Горький и Сталин со всеми своими противоречиями и парадоксами — это уже, к счастью, История.

Но совестливые книги Снегина следует нам раскрывать почаще, даже если кому-то покажется, что кое-какие его вещи устарели.

Что означает для нас получше вчитываться в Снегина сегодня?

Для сегодня и для завтра это означает только одно — многих бед можем избежать.

А это уже немало. Потому как бесконечно наступать на грабли уже всем надоело.