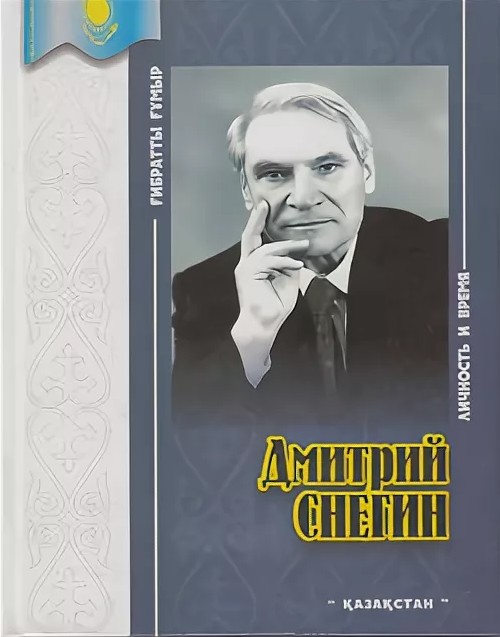

Личность и Время — Дмитрий Снегин

| Название: | Личность и Время |

| Автор: | Дмитрий Снегин |

| Жанр: | Биографии и мемуары |

| Издательство: | |

| Год: | 2003 |

| ISBN: | |

| Язык книги: | Русский |

| Скачать: |

Страница - 32

ЧАСЫ ПРОБИЛИ НОВЫЙ ВЕК

К новому Столетию — ХХI-му — Дмитрий Федорович не шел, а рвался уже тогда, когда от Третьего Тысячелетия всех нас отделяли, по крайней мере, говоря прежним статистическим языком, две пятилетки.

Он понимал: надо спешить.

Спешить уже хотя бы потому, что и сам он, и множество близких ему по духу людей стали смотреть на мир иначе. И вместе с ними, потрясенными до шока, он увидел себя по-другому. Все, что прежде сковывало и мешало, сделалось нелепой обузой и глупыми условностями, отходило в разряд кошмарных воспоминаний, подтверждая истинную правоту Чеховского суждения о том, что у грабительского общества, не верующего в Бога, но поминающего Антихриста, нет права и заикаться о Справедливости и Свободе.

Кропотливо работая над емким томом "Свет памяти", блистательными повествованиями "Четыре ведьмы", "Флами, или Очарованные собой," "Странные сближения, или Вокруг Михайловского", "Сказать себя, или Пелым и его обитатели", "Проказы Рустама", обдумывая цикл исторических эссе о Герасиме Алексеевиче Колпаковском, Снегин заново перечитывал Чеховский "Остров Сахалин" и опять видел в нем недавний Казахстан с его ГУЛАГовскими острогами и лагерями, с его лисьими и волчьими нравами на всех ярусах всех номенклатур — писательской тоже.

Но он видел (и предвидел) другое — обреченность этих нравов. Но не автоматическую, не по мановению той самой волшебной палочки, на которую пронадеялись десятилетие за десятилетием даже самые проницательные и, казалось бы, прагматичные люди.

Не признавая (как его Виноградов, как его Панфилов, как его Фурсов) деления работы (в первую очередь черновой) на большую и малую, он основательно просчитывал (вычислял) многое из того конкретного, что помогло республике при всех свалившихся на нее невзгодах избежать масштабных катаклизмов. А самыми главными и пагубными из них могли бы стать межэтнические расколы.

Его духовная зарядка оставалась мощной. Она питала творческую энергию с удвоенной, утроенной силой. Прекрасный прилив этой силы был необычаен. Ее подкрепляли — а это он всегда чувствовал с самой благодарной признательностью — многие из тех, кому по-настоящему были дороги судьбы Казахстана и его многонационального народа.

В год своего 80-летия он снова ощутил личную поддержку своего давнего сомышленника, Первого Президента Казахстана. Истинно-звездным часом в суровой и многотрудной жизни Дмитрия Федоровича стало вручение ему Диплома лауреата Президентской премии мира и духовного согласия, как мы уже знаем — Диплома за номером 2.

Не в характере Снегина было хвалиться наградами, но этот Диплом он мне показал с нескрываемой гордостью.

Сказал:

"Мне по душе Нурсултан… — чуть помедлил и добавил отчество, — Абишевич… Вот, кстати, Слава, посмотрите, правильно пишут о нем в "Московских новостях": он никогда не спешит, но и никогда не опаздывает..."

Снегину оказывали всяческую поддержку самые достойные люди республики и всего Содружества Независимых Государств. Среди них не в последнюю очередь — Расул Гамзатов, Кайсын Кулиев, Даниил Гранин, Сергей Михалков, Юрий Бондарев, Леонид Тер-Акопян, Абиш Кекилбаев, Алтынбек Сарсенбаев, Чингиз Айтматов, Абдижамил Нурпеисов, Герольд Бельгер, Ростислав Петров, Валерий Михайлов, Олжас Сулейменов, Саин Муратбеков, Юрий Шапорев, Гарифулла Анес, Виктор Храпунов...

Снегин с увлечением помогал Международной литературной ассоциации "Евразия" и основанному Владимиром Гундаревым журналу "Нива", Фонду наследия репрессированной интеллигенции Казахстана" Арыс — Корифеи", приветствовал создание Ассамблеи народов Казахстана...

Но силы физические, увы, не пополнялись.

Тяжким молотом били по душе потери самых драгоценных для него людей.

22 августа Девяносто третьего года не стало Кунаева.

На следующий день он тихо зачитал мне Слово о Нем.

Дмитрий Федорович читал, а мне вспомнился невольно десятилетней давности казус и Снегинский на пороге моей цековской кельи вопрос почти на выкрике:.

"Слава! Вы мне скажите, пожалуйста, правду — что с Петровым?!"- а лицо у Снегина было недвижимо и белее, чем маска из гипса.

Петровым мы называли Димаша Ахмедовича за глаза, чтобы не склонять лишний раз его фамилию по телефону или в обычном разговоре. Уловка по своей конспиративности не ахти, но и она отнюдь не была лишней.

"С Петровым все на букву Хэ. Есть такая в русском языке. То есть все хо-ро-шо," — разом успокоил я Снегина, и он от радости замахал руками, через минуту-другую унося с собою увесистый дар от меня — роман "Летайте "Вуазеном"-"современную притчу в двух частях, восемнадцати главах, с прологом и эпилогом, дидактикой и аллегориями". Никаких других разъяснений Дмитрий Федорович не попросил. Да если бы и попросил, то ничего уже, кроме сказанного, от меня он тогда не услышал бы. А слухи той порой (был на исходе второй месяц краткого правления Андропова) циркулировали невероятные — от ареста Кунаева и Рашидова до прицельной стрельбы по Кунаеву. Стрельба, впрочем, была. И не холостыми патронами. Но не по Д.А., а в гараже ЦК. Там 23-го января из пистолета Макарова дважды палил в потолок толстомордый водитель Димаша Ахмедовича."Зря ему квартиру в центре города дали", — таким было Кунаевское резюме и ни слова больше на сей счет. Мы тоже этот факт никак не обсуждали. Но меня опять (в который раз!) восхитило необыкновенное самообладание Д. А. О, как он умел владеть собой! Невозмутимым оставался даже в самых рисковых ситуациях. Годом раньше, 23-го марта, близ Чимкента (ездили-то в Ташкент на вручение Брежневым Узбекистану ордена Ленина) пролетел мимо нас и его виска тяжелый металлический брус, в нескольких сантиметрах. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Ни одного вопроса охране и сопровождавшему его Асан-баю Аскарову. А накануне, 22-го марта Восемьдесят второго года внезапно рухнувшей тяжелой стремянкой на авиационном объединении имени Чкалова чуть не прибило Генсека — Брежнев отделался переломом ключицы и ушибами. И еще были, скажу так, очень странные случаи примерно такого же ряда, о коих мы подробно говорили с Дмитрием Федоровичем лишь много лет спустя. Ибо всякому комментарию.(как и овощу) свое время.

И вот на кладбище Кенсай, где нашли вечное упокоение Зухра Шариповна Кунаева и Димаш Ахмедович, перед разверстой могилой, в скорбном молчании всех, кто его слушал и слышал, Снегин говорил во весь голос.

Он мало что поменял в словах в зачитанном мне накануне по телефону, но какой величественной значимостью наполнялись эти литые, мужественные слова под ярким семиречен-ским солнцем на печально-горестных высотах Кенсая!

Он говорил о Кунаеве как говорил бы о родном генерале Панфилове, о других близких его большому сердцу людях, ушедших из этой жизни в запредельные миры, но все же оставшихся навек вместе с нами.

Он говорил о Кунаеве как о Великом Современнике — Человеке и Политике с большой буквы, чьей светлой памяти отныне станут верны вместе со всеми честными казахстан-цами такие же честные люди России и — всей планеты.

Неумолимый рок уготовил Снегину такое же тяжкое испытание, как и Димашу Ахмедовичу, — скончалась любимая жена Александра Яковлевна, Саша — Сашенька, Зорька — Зоренька. Ее уход был сильнейшим для него ударом и потрясением.

Похоронили ее на дальнем Северном кладбище.

Скромная могила Александры Яковлевны рядышком с могилой мужа сестры Дмитрия Федоровича — Юрия Петровича Калачева.

"Вот и мое место тут", — глухо молвил Снегин.

Само кладбище все в трогательной зелени, аккуратно ухоженное и мягким деревенским видом своим, скорее, не семи-реченское, а рязанское или подмосковное. Совсем неподалеку — кукурузные посевы, а за ними серебристые ангары и аэродромное поле. Там когда-то, в моей молодости, располагалось строгое хозяйство ЛИСа — летно-испытательной станции АРБ-405 (авиаремонтной базы).

Хотелось отвлечь Дмитрия Федоровича от тяжких дум. Сказал ему, что на АРБ-405 семиреченские умельцы ладно ремонтировали не только казахстанские летаки, но и со всего Союза. Даже окрашенные сверху в ярко-алый цвет самолеты еще существовашей в ту пору полярной авиации, а также афганскому монарху его летательную технику, о чем мы напару с другом Юрентием Рощиным (сын погибшего фронтовика, воспитанник Суворовского училища, он вымахал потом в крупного ученого МГУ, академического Института социологии и т. п.) лирически-восторженно писали в "Вечерней Алма-Ате". О том же, сколько дров наломаем в Афгане никто тогда и не догадывался. Невероятно, но оказалось, что грустно и понятливо улыбнувшийся мне Дмитрий Федорович знал и про некогда воспетых нами умельцев. Дома он и вида не показывал, как ему неимоверно тяжело, даже сам ободрял сына и почаще стал говорить с дочерью Таней (обычно она сама звонила из Москвы).

Спустя год, летом Девяносто восьмого года (26 июня) "Казахстанская правда" опубликовала цикл его новых стихов и в нем, этом цикле, — поминальные.

"Памяти моей Зорьки" — так назвал он их.

"… Убивает лишь последний час! Мы замерли на вещем бездорожье: Я на Земле, а Ты в чертоге Божьем, сквозь тверди синь таинственно лучась. Еще со мной… со мной! И без меня — В сердец нерасторжимом стуке. Да исцелит твои земные муки Дыхание священного огня! Отныне мудро будут согревать Двух близнецов супружеского круга, — Высокая непознаваемость друг друга, Твоей любви космическая стать...

Любовь? — Была. Страданье? — Было! Мечты? — Как ландыши в росе. Все, что зовется Жизнью, — было… Но лучше бы меня убило Волоколамское шоссе!.."

… А случалось и так, что еще до невозвратного ухода Александры Яковлевны поневоле оставляли его навсегда и — живые.

Тяжко было прощаться с Андреем Петровичем Кияницей, верным другом молодости, послевоенной поры и всей жизни — седой, прекрасный человек, он отбыл к родным в далекий город на Неве, ставший в одночасье из Ленинграда опять Санкт-Петербургом, и оттуда насылал редкие приветы.

Скончался Андрей Акимович Ветков...

В Первопрестольной умер Вениамин Иванович Ларин.

Дома схоронили Николая Ивановича Анова, Джубана Мул-дагалиева, Евгению Васильевну Лизунову, Сырбая Мауле-нова...

Вспоминалось, как осенью безвозвратно далекого Шестьдесят третьего друг академика Мухамеджана Каратаева и его соузник по ГУЛАГу, благословленный еще Горьким Константин Алтайский сообщал из Москвы о кончине Всеволода Иванова — самого близкого из великих: "… умер от инфаркта, в Кремлевской больнице… Литература несет урон: Хикмет, Казакевич, Асеев, Иванов… Не могилы — курганы..." (ЦГА РК, ф. 1965, оп. 1, д. 107, л. 3).

Потери за потерями.

Невосполнимые. Даже если и уходили люди в названия улиц, школ, университетов, фондов… А бывало и туда не уходили, оставались (и остаются!) только лишь в памяти нашей.

Мы с Володей Ермаченковым бывали у Снегина, пожалуй, почаще всех остальных и всякий раз видели, что щадящий режим всевозможных диет и самосозерцаний — не для него.

Снегин, как и прежде, трудился безустально.

Но стоило нам появиться вместе или порознь, откладывал остро заточенный карандаш или отставлял безотказную пишущую машинку "Рейнметалл-Борзиг" в сторону — было видно, как он нам радовался.

Тем более с пустыми руками мы никогда не являлись.

Почти всегда с новой публикацией о нем — моей или Володиной, с другими о нем газетными и журнальными материалами. Говорили ему, что в городе Талгаре, бывшей станице Софийской, про него и про Баурджана Момыш-улы поставлена пьеса, а Казахское радио провело на всю республику викторину о нем и его книгах, и ответы радиослушателей были правильными. Дмитрий Федорович смущенно отмахивался от приятных для него жаналыков-новостей. А мы испрашивали у него новые книги с автографом для хороших знакомых — его давних почитателей. И журналистам дорога к нему никогда не была заказана. Он почти всех привечал охотно. Однако проследить за появлением публикаций при невиданном прежде обилии изданий не так-то просто. Но мы, конечно, старались. Помогали тут нам и в Национальной библиотеке. И в Книжной палате. И в творческих союзах. А от разного рода негатив-щины, скажу честно, оберегали. В особенности от спекулятивно-провокационных измышлений нежданно объявившихся квазиисториков, готовых пускаться (и пускавшихся) в пляс на самых святых могилах. И на могилах панфиловцев тоже. Об этом с гневом говорили (и писали) однополчанин Снегина Борис Прохорович Никаноров, участник штурмовых налетов на Берлин, в прошлом личный пилот Главного маршала авиации Александра Александровича Новикова Байзулла Акижа-нов, ветеран пограничник Станислав Онуфриевич Карпенко, известный казахский историк, журналист, переводчик Мухтар Абдильдабеков (это ему принадлежит броское пожелание "Хотелось, чтобы именно таким, как Снегин, был бы каждый русский писатель в Казахстане")… И не только они, а многие из тех, кто видел, что замах у новых гробокопателей получался глобальным. Новоявленным фальсификаторам важно было не только оманкуртить молодое поколение, но и навсегда внедрить мысль о том, что если бы Гитлер, которому панфиловцы вместе с другими героями перекрыли дорогу, взял Москву, а следом за ней Ленинград и остановился у гор Урала, отдав Сибирь и Дальний Восток (как это и было уговорено) желтому микадо, то мы давным-давно спокойно попивали баварское пиво и ели французский шоколад.

Но как бы мы с Володей не старались уберечь Снегина (примерной тактики придерживался и Ростислав Викторович Петров, другие просторовцы), Дмитрий Федорович своими путями выходил и на эти бессовестные бредни.

Они выбивали его из душевного равновесия.

И опять же утешение находил в работе.

Хотелось еще многое сказать людям.

"Не надо просить его отдохнуть, — убеждающе говорил мне Володя, когда мы оставались одни. — Работа его держит!"

А еще страстно увлекали Снегина прежде не виданные и не слыханные дела, с которыми он охотно знакомился через меня и сам в Государственном комитете по языкам, а потом и в Комитете по национальной политике.

Что сглаживать — республика тогда напоминала некий реактор.

Проблема на проблем. Славянская… Немецкая… Курдская… Казачья… В национал-психопатических и шовинистских припадках билась желтая пресса. Истерично кликушествовали доморощенные и зарубежные псевдопророки. Уж очень им жаждалось в Казахстане своего Нагорного Карабаха, своей Чечни или своего Ольстера.

Такая всепроникающая радиация отнюдь не целебно облучала людские сердца и души. Однако ей Госкомяз, а затем и Госкомнац не только противостояли, но и оперативно находили реальные способы позитивных решений самых закрученных ребусов.

И Снегин был при всем этом не свадебным генералом для различных президиумов, а самым заинтересованным участником и творцом позитивных перемен.

Мы его тоже, как могли, ободряли и видели воочию, как социальная включенность в обновленную жизнь родной республики придает его личному бытию особый смысл и особую значимость. Он подзаряжался энергией от нас, а мы — от него.