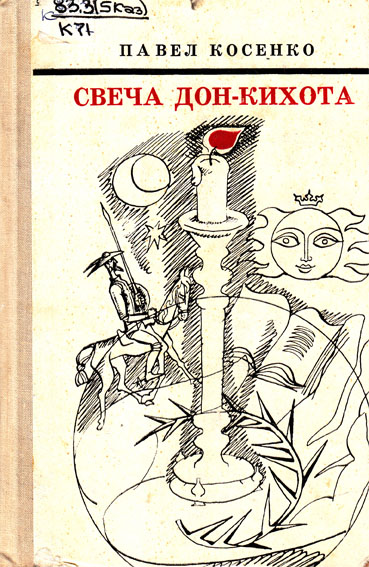

Свеча Дон-Кихота — Павел Косенко

| Название: | Свеча Дон-Кихота |

| Автор: | Павел Косенко |

| Жанр: | Литература |

| Издательство: | |

| Год: | 1973 |

| ISBN: | |

| Язык книги: | Русский |

| Скачать: |

Страница - 15

РЫЦАРЬ ПОЭЗИИ

Есть такое весьма затертое сравнениие: «Лицо, словно вырубленное из камня». Мне оно казалось беллетристическим общим местом, вроде «синевы небес»,— пока я не увидел впервые Таира Жарокова. Вот для кого это сравнение было придумано! До чего же. скульптурно выразительным было его лицо — темно-смуглое с крупными и резкими чертами, с сильным, волевым подбородком, с пронзительным и гордым взглядом куперовского индейца. Это было лицо поэта. Да и весь его облик был поэтически одухотворенным: высоко вскинутая голова, и на шестом десятке юношески стройная фигура, легкая, стремительная походка. Каждый раз, когда я встречал Жарокова, мне вспоминалась его строчка: «Я степняк — поджарый, яростный...» Вообще многое невольно припоминалось при встречах с этим красивым человеком. И то, что он родом с берегов Яика, из края мятежников и поэтов, края Исатая и Махамбета, и то, что его дед, Молтакан, был известным акыном, и то, что о юноше Таире Беимбет Майлин сказал: «Он поэт от рождения».

Да, Таир Жароков был поэтом «с головы до пят», подобно тому, как шекспировский Лир был с головы до. пят королем. Конечно, он знал о поэтичности своей внешности и, бесспорно, это ему нравилось. Возможно, он полусознательно даже несколько подчеркивал ее, как это делал и большой русский поэт Владимир Луговской, которого Жароков горячо любил и с которым у него было немало общего.

Но, глядя на Жарокова, нельзя было забыть и о том, что он был солдатом, фронтовиком, политруком минометной батареи. Солдатом он всегда оставался и в творчестве. Слово «долг» было для него одним из самых важных слов, и свой долг поэта он всю свою жизнь выполнял свято.

В те годы я работал в «Казахстанской правде». Когда происходило какое-нибудь крупное событие в жизни страны и газете спешно требовались публицистические стихи «по поводу», я часто обращался к Жарокову. На скорую руку писать стихи в завтрашний номер газеты не такое уж удовольствие для настоящего поэта. Что там ни говори, а «служенье муз не терпит суеты». Однажды мне пришлось слышать, как замечательный мастер газетного стиха А. А. Сурков назвал в сердцах свои оперативные отклики «визитными карточками». Не думаю, чтоб поэт Сурков мог, упрекнуть себя за качество своих газетных откликов, раздражение его было вызвано лишь той отравляющей нервы спешкой, в которой их приходится делать. И Таиру, надо думать, не очень-то приятно было торопиться, поглядывая на часы, хотя каждую строку хочется раз семь примерить, раз десять взвесить. Но он никогда не отказывал редакции. Знал — надо. И делал все что мог.

Поэт Жароков всегда самыми теснейшими творческими узами был связан со своим временем. И время говорило его стихами. Одним из первых он поднял тему индустриального Казахстана. В годы первых пятилеток, когда яркими огнями зажглись на карте республики стальной Турксиб и свинцовый Чимкент, угольная Караганда и нефтяная Эмба, он ввел в поэзию (вместе с несколькими старшими товарищами, во главе их был Сакен Сейфуллин) тему созидательного труда, одухотворенного разумом и сердцем человека, тему «второй природы», созданной этим человеческим разумом. На какое-то время вторая природа даже вытеснила в его стихах первую. Он с наслаждением перечислял названия впервые появившихся в родной степи машин, подробно описывал их, искал для них сравнения, которые могли бы их сделать близкими и понятными вчерашнему кочевнику: «Слышишь голос грозы? То рокочет могучий компрессор. Подпевает ему металлический голос станков. Дизель дышит в ночи. А из скважин, глубоких и тесных, слышны лязги и звон, как от тысячи тысяч подков».

Увлечение техникой было для молодого Жарокова естественным и плодотворным. Но с годами, с накапливавшимся опытом, к нему пришло сознание, что отношения человека со стихиями не так уж просты, что его победа над природой дается куда труднее, чем это думалось в юности, что в этих отношениях много драматического и даже трагического. Это-то сознание и родило лучшую, на мой взгляд, жароковскую поэму «Поток», взволнованную повесть о тягчайшем стихийном бедствии, обрушившемся на молодую советскую Алма-Ату, — о селе 1921-го года. Работая над этой поэмой, Жароков, несомненно, как-то отталкивался от «Медного всадника», но создал очень своеобразное, очень свое произведение с выразительнейшими картинами разбух шевавшейся природы и четко очерченными, глубоко привлекательными характерами героев. Такой авторитетный ценитель, как Мухамеджан Каратаев, находит, что «по чистоте, простоте и поэтичности отдельные главы «Потока» хрестоматийны».

Через много лет после завершения «Потока», незадолго до смерти, Жароков стал свидетелем иссыкской трагедии и почувствовал необходимость продолжить тему — появилась новая поэма «Преграда потоку».

Думается, мне не нужно распространяться о любви Жарокова к родному краю, родной земле, внушившей ему проникновенные строки: «Мы долго где-то пропадаем, по многу дней, в который раз — с любимым разлучаясь краем, с землей отцовской разлучась. Но тем острее, тем сильней мы тянемся, тоскуя, к ней. Чем больше между нами лет накапливается понемногу, тем глубже след, тем ярче свет в душе от отчего порога!»

Но эта любовь гармонично соседствовала в сердце казахского поэта с любовью ко всем подлинным достижениям творческого гения человека, ко всем поэтическим шедеврам, на каком бы языке они ни создавались. Не случайно Жароков так много переводил — Пушкина и Лермонтова, Шота Руставели и Шевченко, Грибоедова и Маяковского. Как-то он принес мне в редакцию «Казправды» стихи школьника-сына, написанные на русском языке, и долго сетовал на то, что с многомиллионной русской читательской аудиторией ему приходится беседовать через переводчиков, которые при всей своей добросовестности не могут, разумеется, передать тех многочисленных оттенков мыслей и чувств, которые вложены им в стихи. Добро завидовал Олжасу Сулей менову, что тот может общаться с огромным всесоюзным «читальным залом» без посредников.

Попять его было нетрудно. Жарокова переводили хорошие русские поэты, переводили, бесспорно, с любовью, с тщанием. Перевод, однако, дело тонкое, и для того, чтобы полно передать все богатство иноязычного поэта, нужно такое «душевное совпадение» с ним, которое бывает очень и очень нечасто.

С какой бы признательностью ни говорил Жароков о переводческой работе своих русских товарищей, но ему-то, мастеру этого трудного жанра, было ясно видно, что ни у кого из них полного душевного совпадения не произошло. Досадовать на это было бы нелепо, подлинная духовная близость не возникает по заказу. Жароков это отлично понимал, по горечь в душе у него все же осталась. Не раз, читая русские переводы своих стихов, он говорил: «Хорошо, но это не я».

Отсюда, мне кажется, пошло и маленькое чудачество Таира, о котором, вероятно, помнит кое-кто из литераторов. Обычно он сам делал подстрочники своих стихов и вот каждую прозаическую строку русского текста аккуратно зарифмовывал. Конечно, эти свои рифмы переводчику он не навязывал, наоборот, просил не обращать на них внимания, но сам удержаться все же не мог.

Я ничего не знал о его болезни (да и вообще о ней знали не многие), поэтому весть о смерти Таира сильно меня ударила. Подумалось сразу — ведь я его видел всего неделю назад, и он казался сильным и здоровым, как всегда, не шел, а летел. Но вот уже мы сидим в кабинете кого-то из секретарей Союза писателей и пишем официальный некролог, и Ануар Алимжанов, очень грустный и какой-то почерневший, словно обугленный горем, говорит мне: «Ты обязательно упомяни, что он был настоящим рыцарем в литературе, скажи, каким он принципиальным был...»

Вспомнилось: ведь, действительно, Таира никогда не касалась никакая групповая возня, которая нет-нет да и заводится в любой писательской организации. Даже самые завзятые любители такой возни и не пытались втянуть в нее Жарокова, знали — бесполезно, знали — о любой книге, пьесе, поэме Таир — какие б у него ни были личные отношения с автором — будет судить с полнейшей объективностью, так, как ему подсказывает совесть. Да, глубочайшая внутренняя порядочность и высокая принципиальность были настолько органичны для Жарокова, что раньше мы о них и не задумывались.

Поэт умер. Стихи его продолжают жить. И мне верится, что найдется еще русский поэт, что, работая над их переводом, ощутит себя духовным двойником Таира и сможет полно и вдохновенно передать обаяние его поэзии. Той поэзии, в которой, по выводу исследователя, «соединились патетика и реализм, романтическая приподнятость и точность, темперамент и свежесть, влюбленность в мощь машин и восхищение перед рабочим человеком, своим современником».