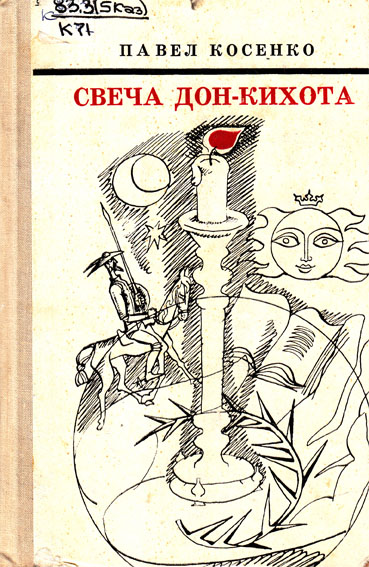

Свеча Дон-Кихота — Павел Косенко

| Название: | Свеча Дон-Кихота |

| Автор: | Павел Косенко |

| Жанр: | Литература |

| Издательство: | |

| Год: | 1973 |

| ISBN: | |

| Язык книги: | Русский |

| Скачать: |

Страница - 5

Титов старше Васильева все-таки на четыре года, но в их дружбе первенствует Павел. Он умел подчинять себе людей — и волей и обаянием. Образ жизни Титова, еще недавно выдерживавшего строжайший жокейский режим, изменился самым коренным образом — и далеко не к лучшему. Н. И. Анов пишет в воспоминаниях с обычной своей корректностью: «К сожалению, литературная богема мешала поэтам заниматься творчеством».

Анекдотов о шумных похождениях молодых лириков в Новосибирске ходило много. Рассказывали, например, такое. В какой-то ресторан, должно быть, тот самый «повышенного типа с водкой и музыкой», завезли редкостные по тем временам растения — кактусы. Васильев проводил в ресторане вечер в шумной разношерстной компании. Вечер кончился ссорой, перешедшей в потасовку. Появилась милиция. Уволакиваемый стражами порядка Павел яростно кричал Титову:

— Коля, доламывай кактусы!

Дебоширить с размахом Васильев научился во владивостокских портовых кабачках. В Новосибирске, я уверен, он скандалил уже «с заранее обдуманным намерением». Окололитературные обыватели — их хватало всегда и везде — ужасались, но в их оханье отчетливо слышалось восхищенье «могучей натурой», «истинно поэтическим темпераментом». Вспоминали Есенина периода «Москвы кабацкой». Молодому поэту это льстило. О том, что его поступки больше напоминают поведение загулявшего купчика, он старался не думать.

Восхищались, разумеется, далеко не все. Сибрапповцы с торжеством указывали на «разнузданную богемщину попутчика». Настоящие друзья Васильева и Титова с тревогой искали путей положить конец их похождениям. Выход нашел Николай Васильевич Феоктистов, старый литератор, переводчик, страстный поклонник и знаток Достоевского (он послужил прототипом Феоктистова в романе Анова «Пропавший брат»). Феоктистов заведовал тогда краевым отделением «Сиброста». В отделение как-то завернул какой-то «кругосветный путешественник» и предложил путевые записки. И Феоктистов подумал, что неплохо было бы отправить в дальний путь и Васильева с Титовым. «Они молодые, здоровые, ноги у них крепкие, посмотрят Сибирь, Камчатку, напишут хорошие стихи и очерки».

«Кругосветных путешественников» в те годы встречалось немало. Были среди них и настоящие спортсмены-туристы. Один сибиряк, Травин, совершил в те годы путешествие вокруг света на велосипеде по полярному кругу (!) — о нем часто писали тогдашние газеты и журналы. Но еще больше среди «кругосветников» было бродяг, обычно имевших очень существенные причины для перемены местожительства и использовавших моду на «кругосветный» туризм в далеко не бескорыстных целях. Об этой моде ехидно писали Ильф и Петров в «Золотом теленке»: «Вот идет он из Владивостока в Москву по сибирскому тракту, держа в одной руке знамя с надписью «Перестроим быт текстильщиков» и перекинув через плечо палку, на конце которой болтаются резервные сандалии «Дядя Ваня» и жестяной чайник без крышки. Это советский пешеход-физкультурник, который вышел из Владивостока юношей и на склоне лет у самых ворот Москвы будет задавлен тяжелым автокаром, номер которого так и не успеют заметить».

Феоктистов предложил даже будущим пешеходам небольшой аванс в счет путевых очерков. Подумав, Васильев и Титов согласились — повидать дальние края было заманчиво. Вокруг света странствовать они не собирались, но в шутках такую возможность допускали.

Перед отъездом поэты зашли к Анову. Весело прощались, поднимали стопки за дальний путь. На столе у Николая Ивановича лежал макет первого тома «Сибирской советской энциклопедии». Васильев раскрыл тяжелую книгу, полистал чистые страницы, задумался и взял перо. Стихи начались, как шутка, но неожиданно в них прозвучала совсем нешуточная тема любви к родной земле: «Ты предлагаешь нам странствовать с Запада багряного на синий Восток. Но не лягут дальние пространства покорными у наших ног. Как в лихорадке кинематографических кадров, мы не закружимся в вихре минут, признайся, ведь мы не похожи на конквистадоров, завоевывающих страну. Ночь в сумерках — словно дама в котиках — придет. И, исчерпанные до дна, мы, наверно, нашу экзотику перекрасим в другие тона. С детства мило нам все голубое и пшеничных просторов звень... Мы смешными покажемся — ковбои из сибирских глухих деревень. Всем нам дорог сердец огонь, но не будет ли все по-старому, если сменим мы нашу гармонь на мексиканскую гитару?.. И когда, проплывая мимо, ночь поднимет Южный Крест, мы загрустим вдруг о наших любимых из родных оставленных мест. Вот тогда и будет похоже, что, оторванные от земли, с журавлями летим мы и тоже курлыкаем, как журавли. И в июльское утро рано мы постучим у твоих дверей, закричим: «Николай Иванович Анов, принимай дорогих гостей!»

Феоктистова путешественники надули сразу — пешком они не пошли, а на полученный аванс купили билеты до Иркутска. Путевых очерков «Сиброста» от них тоже не дождались. Но путешествие оказалось хотя и трудным, но увлекательным. Оба они вспоминали потом о нем с чувством глубокого удовлетворения.

Передвигались к востоку медленно — то поездом, то пароходом, то на лошадях, а то и на своих двоих. Печатались в местных газетах, не брезговали и любой случайной работой, но все равно большей частью сидели без денег. Из Сретенска удрали, оставив в гостинице в залог чемодан. Васильев хохотал, представляя, как будет разочарован нэпман — хозяин гостиницы, когда раскроет чемодан и обнаружит в нем одни рукописи. Титову рукописей было жалко, Павел утешал его:

— Не горюй, Коля, еще не то напишем.

Писал он действительно невероятно много. Какой бы безалаберной ни была скитальческая жизнь, Васильев несколько часов в день отдавал работе. Писал в любой обстановке — на подоконнике общей комнаты в гостинице, за столиком в переполненной дешевой столовке, на вагонной полке.

Во Владивосток прибыли совсем без денег. Старые знакомые разъехались. В редакциях стихов не приняли. Павел, задумавшись, ходил взад-вперед по номеру.

— Тут для начала подошел бы очерк, — помолчав, схавал он.

— Очерк? А о чем ты его напишешь? Ты же здесь и оглядеться не успел.

— Тема не важна, важно мастерство. Хочешь, о тебе напишу?

— Не смеши.

— Спорим?

Васильев раскрыл тетрадь. Конечно, в моряцком городе очерк нужно писать о моряке.

«Мы познакомились с ним во время расчета в конторе Дальгосрыбтреста. Он протянул мне руку и сказал:

— Николай Титов. С моря.

Я уничтожил точку и с тех пор в шутку зову его «Николай с моря».

Так. Зачин вполне романтический, редакция должна клюнуть. Подбавим еще морской экзотики. Кстати, как называлась та бухта, где останавливалась наша шхуна? Най-на, кажется.

«Его еще не окрепшая, почти мальчишеская грудь обожжена зимними ветрами Японского моря, по этому густому бурому загару рыбака дальних бухт всегда можно отличить от бледных узкоплечих горожан».

Что ж, не так уж далеко от истины — загорели мы в самом деле, как черти. А в бухте — не в бухте — это вопрос второстепенный. Горожан же за узкоплечесть можно обличать везде и всегда. Колька расстроен неудачей. Как растерянно смотрит он в окно на незнакомый ему владивостокский люд... Попробуем его приободрить.

«Несмотря на свой недавний приезд, он вовсе не походил на гостя. Видно было по всему, что он великолепно знает Владивосток.

Я зову его к морю. Он лениво зевает — море его не интересует.

— Пойдем лучше к центру.

В кафе оказались рыбаки, товарищи Николая по Найне».

Н-да. Что бы они пили? Впрочем, это не для газеты. Да здравствует здоровый быт!

«Они сидели за столиком в одних тельняшках и тянули через стеклянные трубки замороженный лимонад.

«Николай с моря» вытянул руку и загнул один палец (от этого заиграли все мускулы на его коричневом бицепсе).

— Так вот, я хотел вам о Найне рассказать. Во-первых...

Он начал рассказывать о бесконечных длинных днях на берегу неспокойного моря, о мокрых сетях, захлебывающихся рыбой, о ледяной пурге, просыпающейся над побережьем».

Стоп. Экзотики хватит. Теперь превратим Николая в страстного общественника.

«И вот мы начали налаживать свою жизнь... Клуб организовали...

— Ну и Колька! — сокрушенно улыбался один из найновцев. — Скромница, «девица красная...» Все по порядку рассказал, а о себе самом ни слова. А ведь сколько им трудов положено... Он и инструктор-физкультурник и секретарь ячейки...

— Брось ты, — краснея сквозь густой загар, махнул рукой «Николай с моря», — при чем здесь я...»

Правильно, Коля, положительному герою полагается быть скромным. Ну, будем закругляться.

Я глянул на его мускулистую стройную фигуру, на нахмуренные брови...

Крепкий человек».

Очерк приняли. Выйдя из редакции, друзья глянули друг на друга и захохотали. Титов — немного смущенно, Васильев — победительно, от всей души.

После очерка приняли и стихи. Павел водил Титова за собой и представлял редакторам:

—Николай Титов, моряк. Я писал о нем очерк. Между прочим, тоже пишет стихи.

У моряка, да еще прославленного в прессе, стихи брали охотно. Не смущало даже то, что матрос писал не о кара блях, а о конях.

Сам Васильев вспомнил свою «юнговскую» раннюю юность (подумать — почти три года прошло) и вновь пошел работать на море. Писатель Вяч. Лебедев, служивший тогда завотделом в «Тихоокеанской звезде», вспоминает «парня в синей матросской робе, именно в робе, а не в тельняшке, не в бушлате, значит, торговофлотец, промысловик», парня со «светлыми, вьющимися волосами, ртом — своевольным, даже надменным, подбородком — решительным, выступающим, голосом — басовитым, самоуверенным», парня, который пришел в редакцию с предложением давать материал о жизни моряков. И материалы, подписанные псевдонимом «Павел Китаев», стали появляться в газете.

Для «Тихоокеанской звезды», видимо, предназначался и очерк «День в Хакодате», увидивший свет лишь много десятилетий спустя. Теперь на него ссылаются порой как на доказательство того, что Павел Васильев действительно провел день в Японии. Попробуй, проверь! Говорят, что на остров Хоккайдо нелегально провез поэта на шхуне «Красная Индия» его друг старый морской волк боцман Африкан Турусин. Но тогда, в дни событий на КВЖД, вероятно, очень следили, чтобы на шхунах, идущих за границу, не оказывалось лишних пассажиров. Да и такой «путевой очерк», как «День в Хакодате» Павел Васильев, разумеется, с успехом мог бы сочинить не покидая Владивостока («мертвая петля капиталистических предприятий наглухо захлестывает она трудящихся Западной Европы и Америки»).

А с другой стороны — биография Павла Васильева в об-щем-то настолько невероятна, что почему бы и не появиться в ней и такой невероятности, как обводящий пограничные власти вокруг пальца старый боцман Турусин. Что же касается скудости конкретного материала в очерке, так много ли увидишь в абсолютно незнакомом городе за несколько часов, да вдобавок просидев большую часть их в кафе, как это свидетельствует сам очеркист...

Потом какое-то время Павел Васильев проработал в штате газеты в партийном отделе. Проходила партийная чистка, и молодого журналиста, умевшего писать бойко и живо, посылали делать отчеты с собраний — в газете это был самый «читабельный» материал. И снова перед Васильевым проходили люди, искалеченные тяжелой лапой старого быта, — недавние честные и смелые бойцы, соблазненные дешевой нэповской роскошью. Видел он, как во время чистки порой топили вчерашних товарищей ловкие демагоги. Но видел и главное — огромную душевную чистоту подавляющего числа партийцев, проходивших испытание.

Вообще Васильев жадно смотрел на жизнь и различал многое. Страна входила в грохочущую страду первой пятилетки. Гремели слова с окончанием «строй»: «Днепрострой», «Магнитострой», «Кузнецкстрой». Огромные людские массы устремлялись во вчерашнюю глухомань, чтобы создать могучую индустрию. Энтузиазм стройки, пафос созидания охватывал миллионы. И молодой поэт всем сердцем отзывался на великие перемены. Его стихи о них полны подлинной влюбленности.

В поисках новых тем, нового, свежего жизненного материала Васильев отправляется в таежную глушь — на далекие золотые прииски. Маленький пароходик, переполненный набранными в Благовещенске золотоискателями, тащился по Зее и Селендже со скоростью километр в три часа. Золотоискатели пили, играли в карты и отбивали яростную чечетку «сербиянки».

Павел впивал дикую красоту почти не тронутых Человеком мест. Закат напоминал ему мокрый красный плавник огромной рыбы, воздух, казалось, можно было расколоть, как лед...

Прииски поразили Васильева особенно острым, особенно контрастным сочетанием нового, принесенного Советской властью, и старого, оставшегося от свирепого бытия, которое властвовало здесь до революции. Он познакомился с маленьким китайцем, служившим переводчиком при конторе «Союззолото». Павлу рассказали, что это—бывший миллионер, владелец огромного состояния, приисков, пароходов, магазинов, полей и табунов. У этого лилипута с двумя рядами золотых зубов было пять жен: китаянка, кореянка, две русских и девочка-японка. Губернатор почтительно здоровался с ним за руку. Теперь карлик с золотым ртом получал двести рублей зарплаты, всем вежливо улыбался, смертельно ненавидел Советскую власть, и потихоньку вредил ей — где только мог.

Васильева заинтересовал старатель Бруцкий, показавшийся ему олицетворением истинного таежника. Он ходил в одиночку на медведя, бил белку одной дробиной в глаз, нюхом чуял золото. Бруцкий словно сам был тайгой, громадной дремучей, неуемно сильной и темной. Но Бруцкий поверил в то, что жизнь изменилась, стал приходить на читку газет, послал своих детей в город. Привыкший пить спирт ковшом, он решил вдруг, что это не по законам новой жизни, и, к великому изумлению своих друзей, таких же таежных богатырей, как он сам, начисто отказался от хмельного.

Павлу понравился один из руководителей прииска Иво-нин, при первом знакомстве поразивший его фразой: «Все высокое, все прекрасное основано на разнообразных и контрастных фактах». Ивонин был в Красной Армии, в гражданскую дрался и под Таганрогом, и под Ургой, и на Камчатке. Он был добр, простодушен и непоколебимо принципиален.

Ивонин страстно тянулся к культуре, беспорядочно проглатывал одну книгу за другой, жалуясь потом Павлу, что содержание их перепутывается у него в голове. С дрожью в голосе говорил он о социализме, и не было никаких сомнений, что во имя торжества нового мира он в любой момент, ни на миг не задумываясь, отдаст жизнь. Его естественно было представить на коне с обнаженной шашкой в руках. Он был создан для открытой, прямой битвы. На прииске, где борьба принимала скрытый, тайный характер, ему было невероятно трудно.

На приисках работало много закордонных китайцев, пробиравшихся сюда на сезон из Маньчжурии. Это были темные, забитые люди. Русского языка они почти не понимали, о Советской власти не имели представления. Некоторые из них припрятывали золото, чтобы тайно вывезти его за рубеж. За Амуром золото попадало в руки скупщиков, а золотоискатели едва могли прокормить свои нищие семьи до нового сезона. Эти бедняки не могли быть врагами, но их темнотой умело пользовались враги.

Золото было необходимо молодой строящейся стране, как хлеб, как воздух. На золото покупали за границей станки и машины, которых мы еще не умели изготовлять. Пропажа каждого грамма желтого металла была потерей не только для рудника.

Ивонин ежедневно разговаривал с китайскими рабочими, умолял, грозил, произносил зажигательные патетические речи и беседовал по душам.

Но они просто не понимали смысла слов бывшего красноармейца, и Ивонин чуть не плакал от бессилия, срывался, кричал и, устыдившись своего крика, убегал. Ничего он так не желал, как найти путь к сердцу этих бедняг, объяснить им их собственную выгоду, рассказать, что такое социализм. Но для этого ему не хватало ни знаний, ни опыта, ни такта. И все оставалось по-прежнему.

Павел понимал, как много хорошего пришло в золотые места, радовался тому, что открываются новому души старых приисковых волков, восхищался энтузиазмом комсомольцев, приехавших в дикий край не в погоне за рублем, а для того, чтобы дать республике столь необходимый ей драгоценный металл. Но энтузиазм энтузиазмом, а не так уж не прав бывший купец старик Сафонов, ехидно оглаживающий окладистую рыжую бороду:

— Раньше дураками люди были. Бо-ольшими дураками. Теперь умнее пошли. Раньше тысячи рублей на разведку убивали и доставали золота всего-навсего пудами, Теперь ни одной копейки на розыски не тратят, а золото берут целыми фунтами.

Хозяевами новые люди в тайге были еще не очень умелыми.

Зимой Павел Васильев участвовал в 12 Норской золотой экспедиции, где изучал каюрское искусство. Позднее он скромно хвастался: «Однажды в Москве, в редакции «Пролетарского авангарда», зашел разговор о севере, об упряжных собаках, о золотых экспедициях. Присутствовавшие там Николай Николаевич Ляшко, Жига, Гудков и другие стали просить меня, чтобы я продемонстрировал им крик погонщика, пускающего упряжку на полную скорость. Я сначала отказывался, но в конце концов все-таки согласился, условившись лишь, что буду по возможности сдерживать свой голос. Предварительно пошли и предупредили работающих в соседних комнатах машинисток. Все были подготовлены, но все же, когда взвился вверх пустынный и грозных клич «эге-эге-гей», перешел вдруг в острый ледяной свист и кончился угуканьем, длинным, как бич погонщика, и таким же отрывистым и резким в конце, — среди любопытных произошло явное замешательство, а из-за перегородок явственно долетело испуганное и тривиальное «ой!» одной из машинисток уважаемого журнала».

Это строчки из брошюры «Люди в тайге», вышедшей в 1931 году вместе с другой — «В золотой разведке». Кроме «Соляного бунта» это единственные прижизненные отдельные издания Павла Васильева.

Через Новосибирск Васильев вернулся в исходный пункт своего «кругосветного путешествия» — Омск, где к тому времени обосновались его родители. Вернулся повзрослевший, возмужавший, много увидевший, много обдумавший и бесконечно уверенный в своем призвании.

Семья жила недалеко от тогдашней северной окраины города — на улице Пятой Армии. Мать и братья не сводили с Павла глаз. Отец встретил с обычной своей суровой сдержанностью, но чувствовалось, что в душе он гордится сыном. Когда молодой поэт читал стихи, Николай Корнилович никаких восторгов не выражал, но не уходил, пока чтение не кончится.

В Омске Васильев часто встречался с молодыми литераторами — Иваном Шуховым, с которым был знаком и раньше, и длинным молодым парнем по фамилии Семенов, избравшим модно-экзотический псевдоним Алдан. Алдан считался королем репортеров, но пописывал и стихи и часто читал, по-вятски окая: «Товарищ мой Ремарк» (тогда только что прошумел ремарковский роман «На Западном фронте без перемен»).

Павел бродил с друзьями по городу от Северных до Линий, увлеченно рыбачил на Иртыше и страшно много работал — почти каждую ночь напролет. Из отдельных кусочков складывалась его первая крупная вещь — «Песня о гибели казачьего войска».

Литературный Омск к этому времени давно уже пережил свои героические годы, когда, сразу же после разгрома колчаковщины, он стал на короткий период литературным центром Сибири. Теперь большинство писателей разъехались — кто в Москву, кто в Новосибирск, кто в Казахстан. Не собирались больше молодые литераторы в кирпичном «модерном» двухэтажном доме на Лермонтовской, где жил «великий рекламист» Сорокин, — чахотка дожгла наконец автора «Хохота желтого дьявола». Великолепно начавший несколько лет назад Леонид Мартынов, в ту эпоху почти оставил стихи, неустанно колесил по сибирской тайге и казахским степям в качестве корреспондента, готовил книгу очерков, вышедшую вскоре в Москве под заглавием «Грубый корм», — заголовок подчеркивал эстетическую, вернее, антиэстетическую позицию автора.

Однако изредка литературные вечера все же проходили. На одном из них выступил и Павел Васильев. Хроникер Омского «Рабочего пути» так написал об этом: «Стихи Васильева, чрезвычайно экспрессивные, остросюжетные и мелодичные, в мастерском чтении автора оставили у слушателей прекрасное впечатление. Совершенно исключительный успех имела поэма «Прииртышье» о прииртышском казачестве, написанная в форме «казачьих запевок».

Поэма «Прииртышье» в форме «казачьих запевок» — это несомненно «Песня о гибели казачьего войска».

В «Рабочем пути» Павел Васильев печатался и сам — там впервые опубликованы «Водник», «Поход», «Песня об убитом», «Урманная страна», «Незаметным подкрался вечер», «Вступление к поэме «Шаманья пляска».

Тем более неожиданным может показаться появление в омской газете — уже после отъезда поэта в Москву— хлесткого и развязного фельетона, где Павел Васильев назывался «примазавшимся к советской литературе», а творчество его характеризовалось как «помесь бездари с кулац-ко-богемской идеологией».

Но дело в том, что омские журналисты только следовали по пути, проложенному их новосибирскими коллегами из «Настоящего». Там, в № 10 за 1929 год, был напечатан о Васильеве уже не фельетон, а просто «компрматериалы». В них из частных писем поэта извлекались пикантные детали («Я такой, брат, выкинул трюк — жуть зеленая. Взял мраморный умывальник и выкинул его в окно»), в них самому автору приписывались слова кулака из «Песни о гибели»: «Что за нова власть така, раздела и разула, еще живы пока в станицах есаулы», в них наконец подводился совершенно недвусмысленный итог, так и звавший к «оргвыводам»: «Краткая справка: Васильев сын богатого казака из приир-тышских станиц. Поэтому он так враждебно настроен к советской власти. Из его стихотворений смотрит лицо классового врага».

Огонь и дым были в росшей с каждым годом популярности Васильева, под конец его жизни она превратилась в шумную и двусмысленную славу. Кто же мог не почувствовать жар пламени его огромного таланта? Но за огнем стлался дым — серый, тягучий, липкий; складывался в очертанья фигуры хулигана, богемца.

Дым потянулся за Васильевым из Сибири в Москву, куда он переехал осенью двадцать девятого года.