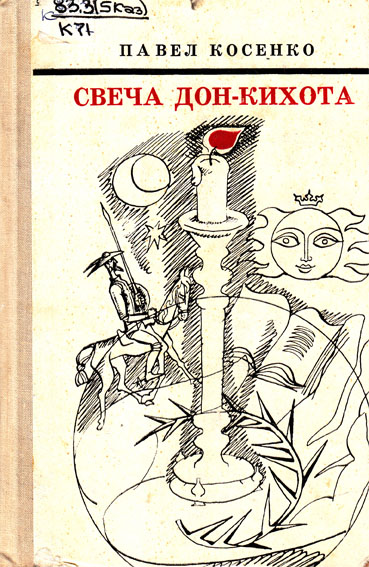

Свеча Дон-Кихота — Павел Косенко

| Название: | Свеча Дон-Кихота |

| Автор: | Павел Косенко |

| Жанр: | Литература |

| Издательство: | |

| Год: | 1973 |

| ISBN: | |

| Язык книги: | Русский |

| Скачать: |

Страница - 8

РАСЧЕТ

Пароход идет вверх по Иртышу. Позади остались заводские дымы Омска. Неторопливо проплывают мимо степные берега с синеющими на горизонте колками, острова, поросшие тальником. Павел с женой весь день на палубе. Он радостно возбужден свиданием с родными краями, любуется их красотой. Елена недоуменно пожимает плечами — что тут особенного, степь как степь, разве сравнишь с Подмосковьем. Павел сердится, уходит к капитану.

Через полчаса Елена зовет его:

— Посмотри, какой странный впереди остров. Совсем белый. Солончаковый, что ли?

Васильев всматривается и хохочет:

— Да это же гуси, Елка! Стая белых гусей на воде. Ну-скажи, где еще ты увидишь такое богатство? Наш Иртыш — река щедрая...

Елена не верит. Но пароход подходит ближе, и «остров», гогоча и хлопая крыльями, поднимается в воздух.

Назавтра Павел будит жену на рассвете. Он уже одет.

— Что-то с машиной, — простоим несколько часов. Собирайся — и айда на берег.

Трава на пойменных лугах — по пояс. Луга усеяны желтыми, синими, красными цветами. Павел собирает их и все повторяет: «Ну, не красота ли, а?»

На низеньком коньке проезжает всадник в огромной мохнатой шапке. Он что-то спрашивает у Елены на незнакомом языке. Молодая женщина растерянно разводит руками. Но подходит Павел и отвечает степняку. Елена удивленно смотрит на мужа — непривычно звучит в его устах чужая речь. Неужели Павел так хорошо говорит по-казахски? Вот обменялись репликами и теперь смеются — смуглый всадник и русоволосый русский парень в вышитой косоворотке...

В Павлодар приплыли ночью. Васильевский домик — теперь тут живут дед и бабка Ржанниковы — недалеко от пристани. Павел стучит в ставни. В доме долго не просыпаются. Наконец сквозь щели брызнул свет керосиновой лампы, дверь распахнулась, открыв фигуру высокого бородатого старика. Он всматривается в темноту и всплескивает руками:

— Внучек!..

На следующий день Павел показывает жене свой Павлодар. Они долго бродят по длинным пыльным улицам, несколько раз выходят на берег Иртыша. Васильев часто встречает знакомых, останавливается с ними, расспрашивает, обещает зайти. Елена замечает, что радостное возбуждение мужа постепенно проходит, сменяется глубокой задумчивостью.

...На Иртыш летом тридцать третьего года Павел Васильев вернулся «со щитом». Только что в майской книжке «Нового мира» была напечатана первая часть «Соляного бунта». В редакции журнала состоялся большой творческий вечер поэта. Начинался период его короткой, но громкой славы. В 33-м и 34-м годах ни об одном поэте не говорили, не спорили так много, как о Васильеве. Даже явные недоброжелатели его, вроде критика Д. Мирского, признавали впоследствии, что в эти годы он был «главным героем» советской поэзии.

Но в этой шумной известности был особый привкус. Говоря об огромном таланте Павла Васильева, критики не забывали добавить, что раньше он стоял на чуждых идейных позициях и теперь-де лишь постепенно освобождается от враждебных влияний. Смысл творчества Васильева, его суть понимали очень немногие.

Начиналось с мелочей. Васильева упорно называли «поэтом Семиречья», хотя в те годы он в Семиречье даже побывать еще не успел. Конечно, москвичам спутать Семиречье с Прииртышьем — дело довольно невинное, но уже эта повторявшаяся из статьи в статью, из воспоминаний в воспоминание ошибка говорит о том, как мало знали поэта и тот замечательный материал, который он разрабатывал, люди, весьма решительно судившие о нем.

На творческом вечере в «Новом мире» Елена Усиевич, очень влиятельный в те годы критик, старая большевичка, дочь известного революционера Феликса Кона, ехавшая в знаменитом «пломбированном» вагоне вместе с Лениным из Швейцарии в Россию через кайзеровскую Германию, говорила о «несомненной для всех талантливости» Васильева и в то же время о «реакционности» его. Эту «реакционность» Е. Усиевич объяснила так: «До сих пор он, как некогда было принято выражаться, «пел, как птица», выкладывая все, что было им всосано с молоком матери, что оставили в нем впечатления детства и ранней юности. Но именно в этом-то, заложенном в нем содержании и были налицо все элементы кулацкого мировоззрения реакционного семиреченекого казачества... Чуждая нам идеология прет из него непроизвольно».

Здесь кое-что верно замеченное перемешано со многим неверным. Странно и печально, что даже Е. Усиевич, близко знавшая Васильева, так плохо понимала его.

Верно тут то, что Васильев рано, еще в семье, столкнулся с мироощущением собственников, мещан и в какой-то степени испытал его воздействие. Однако незачем сужать базу этого мироощущения до «семиреченекого» казачества. Собственничество и его идеология, разумется, намного шире. Казацкий же быт изображался поэтом лишь как наиболее яркое и характерное из известных ему проявлений этих собственнических тенденций..

Но глубоко неверно, что Васильев «пел, как птица» и что он выражал это собственническое мировоззрение. Павел Васильев совершенно сознательно, страстно и. яростно боролся с ним, как с опасным и коварным врагом, нового мира. Он бесстрашно заглядывал в глубь души, открывал в пей позиции, занятые этим врагом (другие, в том числе его критики, предпочитали таких позиций в своей душе не замечать), и обрушивал на них беспощадный огонь.

Испытавший на себе действие яда прошлого, Васильев понимал зловещую силу «дремучего быта» «вчерашнего дня». В отличие от многих своих современников-писателей он не верил в легкую победу над ним, в спешную перестройку «человеческого материала».

А у его критиков такая голубая вера была. Чувствуя, порой даже преувеличивая остроту классовой борьбы в стране и отражение ее в сознании людей, они удивительно непоследовательно верили в то же время в легкую и скорую победу над всеми «пережитками прошлого». Даже такой серьезный, философски мыслящий поэт, как Илья Сельвинский, писал о радости, охватывающей его «при мысли нести в тридцать седьмом году вместо отчества звание члена бесклассового общества».

Странно, конечно, что оное звание должно было заменить отчество, но суть не в этом, а в той же вере в календарную близость безоблачного будущего.

А Васильев всем своим зрелым творчеством, начиная с «Соляного бунта», кричал: вот он, свирепый враг — мещанство, собственничество, рожденное им эгоистическое, своекорыстное, потребительное мироощущение, зоологическое себялюбие. Этот враг силен, коварен, злобен, он умеет рядиться порой и в привлекательные одежды. Не рассчитывайте, что борьба с ним будет легкой, — она будет трудной, напряженной, драматичной.

Главная тема зрелого Васильева — это тема трудного, мучительного расчета с прошлым, прорастающим в настоящее.

Однако осознание сложности борьбы с силами собственнического мира отнюдь не вело Васильева к пессимизму. Наоборот, даже современные ему критики вынуждены были отмечать: «Это поэт большого оптимистического напора». Оптимизм рождался твердой уверенностью Васильева в конечной победе человека над силами собственничества. Победа будет нелегка, но мы добьемся ее обязательно — вот кредо Васильева.

Однако выслушивать обвинения в идейной чуждости от советских критиков, людей, которых он уважал, ему, надо думать, было нелегко. Характерно заключительное слово Васильева на том самом творческом вечере в редакции «Нового мира». Он почти не отвечает на упреки, не оправдывается, не защищается, видимо, считает, что своих оппонентов ему не переубедить. Он сам критикует присутствующего на вечере приятеля Клюева и поэта Сергея Клычкова, но по ходу этой критики обосновывает свою программу — программу советского поэта. Вот его слова:

«Здесь говорили, что Клычков особенно на меня влиял, что я был у Клычкова на поводу, что я овечка. Достаточно сказать, что окраска моего творчества очень отличается от клычковской, а тем более от клюевской. Я сам хорош гусь в этом отношении. Все мы ребята такого сорта, на которых повлиять очень трудно...

Присмотримся к времени, которое мы переживаем. Сейчас в Германии фашисты устраивают еврейские погромы, в самой нашей стране тут и там орудует классовый враг. Теперь ни один поэт и вообще поэзия не может не быть связана с политикой. Теперь выступать против революции — это значит активно работать с фашистами, с кулаками...

Я считаю, что у Клычкова только два пути: или к Клюеву, или в революцию... Если ты не выскажешься, если ты не скажешь, что с революцией, если ты не докажешь, что с революцией, тогда не называй меня своей надеждой, и мы с тобой не пойдем, нам с тобой не по дороге, тогда иди к Клюеву, к его лампадке».

Приходилось Павлу Васильеву слышать и упреки другого порядка, тоже достаточно несправедливые. На собрании Московских поэтов, состоявшемся почти одновременно с вечером в «Новом мире», И. Сельвинский обвинял Васильева в «деревенской ограниченности» творчества, в том, что он якобы «бежит от города». Заодно Сельвинский обрушился на некоторых критиков-коммунистов, по его мнению, «кадящих фимиам» молодому поэту, и призвал его не слушать их советов, продиктованных-де конъюнктурными соображениями. «Помните, молодой человек, для нас с вами поэзия — это шкура, а для них — рубашка, которую они завтра снимут».

Павел Васильев любил замечательного поэта Сельвин-ского, считал его одним из своих учителей (вероятно, только тогдашнее поверхностное знакомство Сельвинского с Васильевской поэзией не дало ему возможности уже в то время распознать в молодом поэте талантливого продолжателя многих линий своего творчества), тем более обидными должны были ему показаться эти необоснованные упреки. Задели его и слова насчет «фимиама». Не соглашаясь с критиками типа Е. Усисви", И. Нусинова и др., Васильев тем не менее не имел оснований сомневаться в их искренности и принципиальности. По этому поводу он возражал так: «Что касается того, как относятся ко мне некоторые литературные партийные критики, то я это фимиамом не считаю. Я так плохо к марксистским критикам не отношусь и не считаю, что поэзия для них — рубаха, которую они завтра снимут, и именно поэтому и к нашей критике прислушиваюсь и уважаю ее».

Суть остальных возражений Васильева передана в полупародийном отчете А. Архангельского «Когда потребует поэта «Литературная газета». Вот какие Слова вложены там в уста молодого поэта: «Чо ли не ладно, станишники! Братцы! Атаман-председатель, ответь. Пошто Сельвинский полез драться? Напер на меня, чисто медведь. Че он делает, казаки, что жа?! Чо это приплетет фимиам? У Сельвинского кожа — у нас тожа. Мы сами понимам. Били меня в лоб, в затылок били, чисто вспух котелок от щелчков. Заживет. Меня не погубили ни Есенин, ни Клюев, ни Клычков. Штоба мне в кулаках не оказаться, шибко подумашь— прощай, родня! Штоба не погибнуть в войске казацком — надоть слязать с клычковского коня!»

Пародия забавна, но как нередко у А. Архангельского, весьма поверхностна. По ее стилистике нетрудно заметить, что пародист соглашается с обвинением Васильевской поэзии в «деревенской ограниченности». Подлинного облика творчества поэта из Прииртышья эти строки, разумеется, не передают ни в коей мере, но они показывают, каким он рисовался многим современникам. А между тем Павел Васильев в это время уже был автором «Соляного бунта» — лучшей своей вещи, крупнейшего своего вклада в советскую поэзию.

Сам Васильев говорил о «Соляном бунте»: «Я считаю, что эта поэма на национальную тему». И действительно, ни в одном другом его произведении не выражена так широко и сильно любовь поэта к казахскому народу, братское сострадание к мукам казахской бедноты, ненависть к ее палачам — царским колонизаторам и собственным баям.

Как и в других больших поэмах Павла Васильева («Кулаки», «Синицын и К», «Христолюбовские ситцы»), в «Соляном бунте» число действующих лиц невелико, фабула проста, сюжет развивается с предельной напряженностью. Поэма рассказывает о жестоком подавлении казаками «бунта» казахского аула Джатак, люди которого отказались работать на соляных приисках миллионера Дерова. «Они за целых серебряных пять рублей не желают работать целый год».

Два лагеря, угнетателей и угнетенных, в поэме разграничены четко и резко. Во главе первого — «володетель соленых здешних озер» Арсений Деров. С ненавистью подбирает для него поэт хлещущие плетью определения — «мелкотравчатый плут и главарь столетья», «старый бобер», «соляной король», «ростовщик», «собиратель бессчетных душ, вынянченный на подстилках собачьих». Этот заурядный человечишко, «губернский муж», олицетворяет в себе всю подлую бесчеловечность буржуазии и всю ее бескрылую прозаичность. В нем нет даже и следа того хотя бы внешнего размаха, той хотя бы показной удачи, что была у купцов прошлых времен, первооткрывателей степи, вроде, скажем, Деева, изображенного в ановской «Ак-Мечети». Но он подлинный хозяин жизни, столп существующего порядка. «И губернатор Готтенбах сказал про него (так огласили): — Держится на таких головах, господи благослови, Россия».

Казаки, гордящиеся своей «вольностью», по существу, его слуги, верные стражи его интересов: «Ему казаки — друзья, ему казаки — опора, ему с казаком не дружить нельзя: казаки — зашшитники от каргызья, от степного хама и вора!»

Первые критики «Соляного бунта» упрекали его автора в том, что в поэме есть «элементы любования» казацкой силой, удалью, широтой. В этом необходимо разобраться. Да, Павел Васильев понимал, что невозможно и несправедливо рисовать такое сложное социальное явление, как казачество, одной черной краской. Он находит поэзию в некоторых чертах казачьего быта, его не может не привлекать стихийная сила и мужество близких к природе людей станицы. Но тем острее становится боль, когда он осознает, что недюжинная сила потомков вольнолюбивых бунтарей используется самодержавием для исполнения самых подлых его дед.

Большой художник, Васильев отказывался от прямолинейного, плакатного решения темы казачества, к которому толкала его близорукая критика; сила отрицания темных сторон казачьего быта в поэме от этого не уменьшалась, а напротив — удесятерялась.

Эти темные стороны казачьего быта изображены в «Соляном бунте» беспощадно. Стоит вспомнить хотя бы сцену пира казаков после усмирения «бунтовщиков». Здесь все образные средства. подчинены единой задаче: показать омерзительность этого торжества стервятников. Поэтому говорится о «трупах пухлых грибов в туесках», поэтому над недоеденной жратвой «перекатывается отрыжка — тысячепудовый сытый гром», поэтому подчеркивается, что какой-то участник пиршества «захлебнулся парной блевотиной», а всей картине отвратительного торжества карателей аккомпанирует рассказ о пире четвероногих обитателей станицы: «Кошки с блещущими зубами возле рыбьих урчат кишок. И собаки, за день объевшись, языками, словно морковь, возле коновязей почерневших лижут весело бычью кровь».

Союзником Дерова и казаков, предателем родного народа показан в поэме бай Амильжан Хаджибергенов, «что весь распух от жира и денег». «У него в гостях не была худоба — он упитан от острых скул и до пят. На повозках кричат его ястреба. И в степях иноходцы его трубят. И у жен его в волосах — рубли, соколиные перья — у сыновей. Род его — от соколов и от далеких те-емных ханских кровей».

В другом лагере — беднота аула Джатак, доведенная бесконечным каторжным трудом до последнего предела муки, за которым уже одна смерть. Когда аул восстает, то «это горе само подняло кулаки». Обитатели Джатака настолько измучены, что не способны уже на активную борьбу, не могут оказать серьезного сопротивления своим палачам. Казалось бы, такой пассивный «бунт» не должен особенно беспокоить хозяев степи, но они глубоко встревожены, предчувствуя возможность других, более решительных выступлений угнетенных: «Кто владеет степной стороной? Нынче бунт соляной,— так что же, завтра будет бунт кровяной?»

Собственно, такой «бунт» — дело уж не завтрашнее, а сегодняшнее. Хаджибергенов рассказывает, что в степи уже появились бунтари такого рода. Он смертельно напуган ими, но все-таки не может удержаться от тонкой и едкой издевки над казаками: вас поставили охранять степи, у вас оружие, а вас бьют какие-то оборванцы! «Глупые люди с недавних нор ловят на аркан казаков, как кобыл. Трусы, рожденные от трусих, берут казаков почтеннейших там за благородные кудри их, бьют их но благородным глазам, режут превосходнейшие уши им и благородные уши те бросают презреннейшим псам своим, по глупости и простоте».

Бедноту уже трудно держать в повиновении. И для того, чтобы дать ей наглядный урок, и устраивалась кровавая резня. Избиение Джатака показано поэтом с беспощадной прямотой. Кровь людей, посмевших отказаться от каторжного труда, льется рекой, каратели охвачены садистским исступлением. «Откормленные, розовые, еще с щенячьим рыльцем казачата — я те дам! — рубили, от радости чуть не плача». Их вожак Меньшиков «от крови красноногий сам, и под ним краснобокий конь».

Особенную остроту трагедии придает то, что в расправе над аулом рядом с богатыми, палачествующими ради защиты своего добра, своего привилегированного положения, участвует и беднота, обманутая сказкой о казачьем единстве, о своей «вольности», предающая свои же интересы: «Рядом со знатью, от злобы косые, повисшие на саблях косых, рубили, сирые и босые трижды сирых и трижды босых».

Поэтому такое значение в поэме приобретаю эпизоды, связанные с бедняком Гришкой Босым. Без всяких колебаний отправившийся на резню Гришка прозревает во время расправы над беззащитным аулом, осознает в девушке-казашке, над которой подняты казацкие сабли, сестру, «киргизскую Настю» и оборачивает оружие против палачей — убивает атамана Кормилу Яркова.

Мужественный поступок Григория — это первое проявление будущего единства угнетенных, единства, которое сметет власть угнетателей. Именно так воспринимает положение дел казачья верхушка и ее вдохновитель Деров. Они «порешили кончить Босого босым на страх». Григория казнят спешно и страшно, — чтобы другим неповадно было, — не дожидаясь официального суда.

Остатки разгромленного аула уходят в области, зараженные чумой, идут на верную смерть, потому что больше им некуда идти. «И вот уже первая крыса Азии насторожила седой ус, в острых зубах хороня заразу, с глазами холодных быстрых бус. Бурая, важная, пригнула плечи и — ринулась темнее теней. Й крысы пошли каравану навстречу, лапками перебирая, за ней».

Эта страшная картина — завершение сюжета. Но Васильев не ставит здесь точку. В эпилоге он переносит действие в годы гражданской войны, с жестокой ликующей радостью показывает гибель палачей. Эпилог поэмы — историческое разрешение трагедии, нравственное очищение читателя от той тяжести, которую навалили на него беспощадные картины поэмы: «Средь пург и атак наседал средь последних пожаров на последних казаков Джатак. Он их гнал, и косматые пики, словно клюва отмщенье, неслись, словно молодость в звездах и гике, словно новое право на жизнь! Он их гнал по дорогам пробитым, смерть на смерть, по треснувшим льдам и стрелял из винтовок по сытым, по трусливым казацким задам!»

В «Соляном бунте» Павел Васильев показал, к какому озверению, к какой бесчеловечности ведет власть собственности. В поэме «Синицын и К0» он анализирует становление этой власти, показывает типичную историю возвышения российского капиталиста новой формации. Слово «анализирует» тут вполне подходит: «Синицын и К°» — самая

«объективная», самая «нелирическая» Васильевская поэма. Автор ее выступает как холодный, строго сдерживающий свои эмоции историк-исследователь. Он стремится к почти научному обобщению, даже поступаясь при этом столь любимой им плотью конкретности. Характерно, что если в других поэмах Павла Васильева место действия обычно обозначается с точностью географической карты — Павлодар в «Христолтобовских ситцах», Атбасар в «Соляном бунте», Черлак в «Кулаках», — то Зейск «Синицына и К0» — город вымышленный, условно-обобщенный. Название его и упоминаемая в. поэме близость Ленских приисков говорит как будто о Дальнем Востоке, но тут же вспоминается о биях, байге. Зейск — это любой город российской окраины в годы наступления капитала.

Главный герой поэмы не столько капиталист Артемий Федулович Синицын как человек, как личность, сколько именно «Синицын и К0», «синицынское дело», растущее и развивающееся, спрутом заглатывающее богатства дикой вчера окраины. В годы, когда «Орел из Санкт-Петербурга повернул, на восток золоченый клюв», Синицын стал «героем времени», потому что в отличие от купцов старого типа «он не копил, он крутил обороты — деньгу работать гнал!»

«Он дьяконов мог заставить славу петь». «Слава пресвятому оборотному капиталу — родителю богатств, машин и красот, да преклонятся перед ним от стара до мала, да увеличится и возрастет!»

В эпилоге поэмы революция, штык красноармейца ставят точку на биографии этого далеко шагнувшего хищника.

В отличие от «Синицына и К0» маленькая поэма «Одна ночь» насквозь лирична, наполнена глубоко личными переживаниями поэта, имеющими, однако, большой общественный смысл, Прямо и обнаженно говорит здесь Павел Васильев о власти прошлого над людскими душами, власти, которую очень нелегко преодолеть: «Ты страшен проказы мордою львиной, вчерашнего дня дремучий быт, не раз я тобою был опрокинут и тяжкой лапой твоею бит».

В поэме чередуются воспоминания детства, лет, когда «дремучий быт» окружал будущего поэта, и раздумья о том, почему его «тяжкая лапа» проникает в сегодня. С гневом пишет автор поэмы о новом мещанстве, мимикрирующем под современность, о тех хорошо знакомых ему «салонах», где царствует «шипящий от похоти патефон», где не услышищь искреннего слова, где всюду фальшь, обман, подделка. Васильев понимает, как опасен для него этот мир фокстротного подполья, как враждебен он подлинной поэзии, но какие-то нити все равно связывают его с этим миром.

С огромной страстью и болью говорит Павел Васильев об инстинктивной злобной и коварной ненависти мещанства ко всему незаурядному, яркому, сильному. Он вспоминает о герое своего детства Евстигнее Гладышеве, непременном победителе кулачных боев: «Стенка таким одна лишь забава. Таких не брали в равном бою, таких сначала поят вином, чтобы едва писал ногами, и выпроваживают, и за углом валят тяжелыми батогами. Таких настигают темной темью и в переулке — под шумок — бьют Евстигнешу гирькой в темя или ножом под левый сосок. А потом в лачуге, когда, угарен, в чашках пошатывается самогон, вспоминают его: — Хороший парень! — перемигиваются: был силен!»

Воспоминания детства... Но разве сейчас меньшей стала злоба мещанства против всего выходящего из ряда?

«Нам предательство это знакомо, им лучший из лучших бывает бит. Несметную силу ломит солома, и сила, раскинув руки, лежит. Она получает мелкую сдачу — петли, обезьяньи руки, ожог свинца». И уже прямо о себе кричит Павел Васильев, зная, что любой из окружающих и восхваляющих его «салонных героев» готов в любую минуту предать его: «Я ненавижу сговор собачий, торг вокруг головы певца!»

Но «Одна ночь» — это поэма не растерянности перед живучестью мещанства, живучестью «дремучего быта», а веры в победу над ним. Ее пронизывает дыхание большой жизни, поэт воспевает ее неустанное движение вперед: Жизнь! Неистребима жизнь, влекущая этот мир за собою! И мы говорим: — Мгновенье, мчись, как ленинская рука над толпою».

Васильев утверждает свое место, место поэта в могучем наступательном движении жизни: «В садах и восстаниях путь пролег, веселой и грозной бурей опетый. И нет для поэта иных дорог, кроме единственной в мире, этой».

С «салонными героями», последышами буржуазной богемы, Васильев яростно расправляется и в своей лирике этих лет, щедро наделяя их эпитетами вроде таких: «поэзии отцы, откормленные славой пустомели», «патефонный сброд». Но особенно глубоко и пронзительно тема мучительного расчета с прошлым звучит у него в иных лирических стихотворениях, созданных на «павлодарском» материале, и особенно в изумительной «Анастасии».

Здесь прошлое, его власть персонифицированы не в явно отталкивающих образах, а по-своему прекрасном образе деревенской красавицы, должно быть, дочери богатого казака: «Шаль твоя с тяжелыми кистями — злая кашемирская княжна, вытканная вялыми шелками, убранная черными цветами, — в ней ты засидишься дотемна».

Как точно и выразительно подобраны здесь эпитеты — «тяжелыми», «вялыми», «черными», — сами по себе характеризующие застойность, ленивый покой сытой, самодовольной, никуда не стремящейся жизни. И напрасно поэт в сердцах называет свою героиню «в девку переряженное Лихо»!— это реальная девушка со спокойным и несмелым взглядом, со своими прочными представлениями о счастье, которая просто не понимает, что есть большой мир, что долг человека вовсе не в том только, чтобы плодить детей и обеспечивать им все более жирный кусок.

Но в Анастасии есть свое обаяние, его чары поднимают в душе героя, казалось бы, давно забытые чувства, потому и боится он услышать «голос тихий, голос твой родимый», потому верит, что может случиться и так: «под локоть возьмешь меня и тихо за собою поведешь назад». Нет, конечно, этого не случится, свое место в мире поэтом выбрано твердо и навсегда: «Никогда и ни с каким прибасом наши песни не ходили вспять, — не хочу резным иконостасом по кулацким горницам стоять!» Но вырвать из-под власти прошлого девушку поэт бессилен. «И бежит в глазах твоих Россия, прадедов беспутная страна. Настя, Настенька, Анастасия, почему душа твоя темна?»

Оттого и неожидан и в своей неожиданности страшно убедителен выкрик, которым кончается стихотворение: «Но молчишь ты... Девка расписная, дура в лентах, серьгах и шелках».

В этом крике — признание и победы и поражения.

Разумеется, лирика Васильева и в эти годы не исчерпывается одной темой расчета. Он пишет и остро публицистическую «Песнь против войны» и великолепные «Стихи в честь Натальи», пронизанные восторженным преклонением перед светлой, чистой, солнечной красотой: «Прогуляться ль выйдешь, дорогая, все в тебе ценя и прославляя, смотрит долгий умный наш народ. Называет «прелестью» и «павой» и шумит вослед за величавой: «По стране красавица идет». Так идет, что ветви зеленеют, так идет, что соловьи чумеют, так идет, что облака стоят. Так идет, пшеничная от света, больше всех любовью разогрета, в солнце вся от макушки до пят... Лето пьет в глазах ее из брашен, нам пока Вертинский ваш не страшен — чертова рогулька, волчья сыть. Мы еще Некрасова знавали, мы еще «Калинушку» певали, мы еще не начинали жить».

Очень интересен был замысел Васильева написать лирический цикл от имени казаха. Поддавшись своей давней страсти к мистификации, он выдал первое стихотворение этого цикла — «Расставанье» — за перевод произведения мифического казахского поэта Мухана Башметова. Корысти в этом не было ровно никакой, напротив, как переводчик Васильев получил только пятьдесят процентов гонорара. К сожалению, полностью замысел осуществлен не был — Мухан Башметов «написал» только три стихотворения.