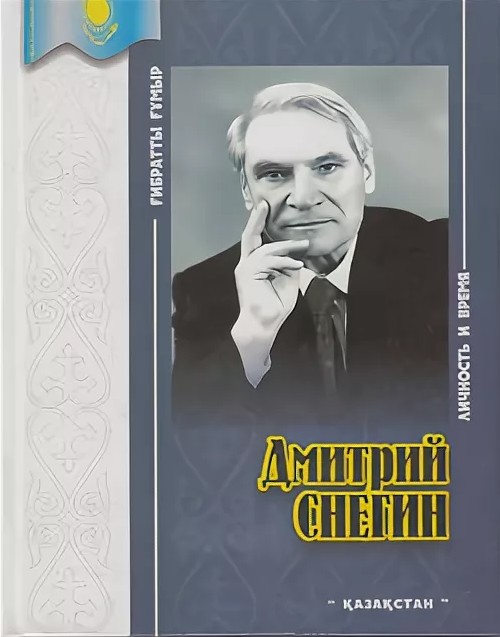

Личность и Время — Дмитрий Снегин

| Название: | Личность и Время |

| Автор: | Дмитрий Снегин |

| Жанр: | Биографии и мемуары |

| Издательство: | |

| Год: | 2003 |

| ISBN: | |

| Язык книги: | Русский |

| Скачать: |

Страница - 11

ЛЮБОВЬ К ИЗО, КНИГАМ И ОСЕННЕМУ САДУ

Осталась у Снегина незавершенной не только большая поэма об атамане Анненкове. Доподлинно знаю: не закончил он и крупной аналитической работы о Второй мировой войне под условным названием "Да святится твое имя, Солдат!"

Над ней он трудился долго и помногу. Особенно весной, летом и осенью Девяносто четвертого года. Не торопился. Но и не медлил. Давал мне различные варианты как свежему глазу. Разговоры после их прочтения уводили нас далеко. И это были, считаю, прекрасные диалоги, где безусловно я выбирал роль, а точнее, позицию внимательного слушателя, однако с полным правом на свое слово и на собственное мнение.

Я не говорил ему об очевидных достоинствах этой новой его серьезной работы. Конечно, яйца курицу не учат, но кое-какой опыт историка, не отягощенного стереотипами школы генералов Епишева-Волкогонова, конъюнктурной практикой Медведевых и радзинских, к тому времени у меня был. Однажды, чтобы не сбиваться с главной темы, я не поленился и написал на 18 полных страниц замечаний и пожеланий. Стилистических, текстуально-редакторских, историко-ретроспективных и т. д. Предлагал, в частности, выстроить материал не в европейском ключе, а в евразийском с африканским колером, что ли. Особо просил обратить внимание на японский феномен. Дело в том, что во Второй мировой войне Япония захватила Филцпины, Индонезию, Малайю, Бирму, нависала над Австралией. Надо было сказать и об умопомрачительных довоенных контактах Берлина и Москвы на самом высшем армейском, штабном, академическом уровне, взаимной учебе, обмене опытом, совместных боевых учениях и парадах. Сказать также и о т.н. малых войнах, которые тоже были кровавы, а военном отношении подчас абсолютно бездарны. Не завершись советско-финляндская война моральным поражением СССР (и в значительной степени военным) в марте Сорокового года, мы непременно получили бы уже в Сороковом Великую Отечественную. Но — и теперь историки это знают — началась бы она не с Бреста, а с Батуми и Баку, и бомбили бы Батуми и Баку не гитлеровцы, а союзники Финляндии -Великобритания, Франция и другие, единогласно исключившие СССР как агрессора из Лиги Наций. Красная Армия (и мне об этом говорили маршал Баграмян и еще ряд такого же ранга участников войны) отступала и сдавалась в плен не только потому, что была вооружена хуже Вермахта, но еще и потому, что каждый четвертый, а то и третий со вторым из рядового и сержантского состава был кровно обижен родной Советской властью расказачиванием, раскулачиванием, коллективизацией, голодом, нелюдским отношением до призыва и тому подобными вещами. Советовал усилить мотив реального вклада Казахстана в Победу. Тут имело смысл подчеркнуть, что казахстанцы участвовали не только во всех сражениях Великой Отечественной войны, а также в отрядах европейского Сопротивления нацизму, но и вели какие-никакие, а все-таки боевые действия и на своей территории. Надо было в ряду уже названных Снегиным имен не забыть и о казахстанских танкистах — погибшем Иване Ладушкине, в честь и память коего назван город на крайнем западе российской земли, о живом Илье Шкловском, чей танк первым ворвался в Прагу 9 мая Сорок пятого. К слову, прообразом воина в бронзе (берлинский Трептов-парк) по воле скульптора Вучетича стал Иван Одарченко, тоже солдат из Казахстана. В доклады и книги Кунаева я вписывал с его полного одобрения эти факты, а также героя-чекиста, советского немца Михаила Ассельборна. Именем Ассельборна предполагалось назвать центр так и не состоявшейся в 70-е годы в Казахстане немецкой автономии. Все (или многие) знают о героическом подвиге карагандинского летчика Нуркена Абдирова. Но подвиг он совершил вместе со своим стрелком-радистом Сашей Комиссаровым, и матери их — обе — гостили у Шолохова в его станице Вешенской, дружили до конца земных дней своих. Рекомендовал Снегину, коль он говорил о московском князе Дмитрии Донском, то непременно сказать и о том, что верным союзником Донского в Куликовской битве был хан Тохтамыш. Подчеркивал, что Черчилль в оболганной Кремлем знаменитой Фултонской речи говорил: будущая война явится миру на сверкающих крыльях науки. Он же назвал Вторую мировую войну, о которой написал пять томов, бессмысленной. Просил не обижать Польшу повторением расхожих утверждений, будто бы она противостояла Гитлеру 16 суток. Война началась 1 сентября Тридцать девятого года. Варшава геройски оборонялась до 28 сентября. Руководитель обороны генерал Гут Хель пал 2 октября. Напоминал, что армию Дании нацисты даже не разоружили, а компартия Дании не была под запретом вплоть до нападения Гитлера на СССР. Ну и так далее. Вручил — Снегину это очень понравилось: все мои ремарки, по его мнению, оказались в цвет!

В одну из наших бесед о "Солдате" Снегин, когда в его окно со двора заглядывали нежно обласкиваемые закатным солнцем осеннего вечера красные гроздья калины, вспомнил, как на фронте наши офицеры (не только артиллеристы) собирали кто что. Кто трофейные часы. Кто губные гармошки. Кто портсигары, мундштуки, зажигалки и курительные трубки. Кто пистолеты, кинжалы и авторучки...

Александра Яковлевна на длинном балконе снимала с бельевых веревок уже просохшие после домашней стирки полотенца.

Было за балконным окном тепло, безветренно и умиротворенно.

"А я собирал книги и возил их с собой в снарядном ящике. Остальное мне было неинтересно. А чтобы большое начальство не цеплялось, накрывал ящик сверху несколькими снарядами… Те, кто знал о моем увлечении, усмехались: что, мол, за нелепость? А иные прокручивали пальцем у виска. Да-да. Именно так. Распространенный у нас жест. Его очень любил Никита Сергеевич Хрущев, бывая по заграницам" — рассказывал Снегин непререкаемым тоном безгрешного праведника, высокий и огромный, похожий в просторной фланелевой рубахе (мне почему-то подумалось тогда так, а не иначе) на положительного Константина Симонова или же на самого положительного из всех Пап Римских, хотя толком и по сей день весьма туманно представляю, кто из этих Пап был наименее отрицательным. Скорее всего, последний — поляк Вой-тыла, он же Павел Второй, спасенный, как оказалось, честным советским чекистом в Сорок пятом от неминуемой.Колымы. Снегин восхищался этим Папой за фантастическую мобильность и за мощную тягу ко всеобщему мироединению, а вот Константина Симонова (это иногда нет-нет, да и проскальзывало), повторю, чуть-чуть недолюбливал — и вовсе не как журналиста, поэта, очеркиста, романиста и драматурга, а как администратора — по совместной работе в "Литературной Газете".

"А вообще-то у Вас, Дмитрий Федорович, богатая домашняя библиотека. Наверное, тысячи две томов есть?" — снова провел я обзорно-замедленным взглядам по книжным стеллажам.

На одном из них среди всевозможных сувенирных штук и штучек, дорогих его душе фотоснимков нашлось местечко и его полковничьим погонам, видимо, для ее, души, каждоут-реннего ободрения. Вразброс — то тут, то там — можно было увидеть особое, так сказать, чисто артиллерийское пристрастие к разновеликим моделям старинных и вполне современных пушек и пушечек. Фарфоровый бюст Суворова. Бронзовый — Пушкина. Семиструнная гитара. Казахская домбра...

"Домбра? Композиторский подарок!.. Играю ли на ней? А почему бы и нет? Я еще до войны любил бывать на айтысах народных акынов. Слушал и переводил не только Джамбула. Нурлыбека! Нартая! Дину Нурпеисову! Омара Шипина!.. И после войны тоже… Вот читаю в газетах, газетках и газетищах — мол, длительное время казахская культура нивелировалась, а язык чуть ли не на корню гнобился. И вот, мол, теперь идет гигантский процесс восполнения утраченного. Да-да, процесс пошел. Но об утратах не заявлял бы я столь категорично. Мой Баурджан тоже беленился, когда при нем заводили подобные тары-бары. И правильно! Что, разве "Путь Абая" Мухтар Ауэзов написал на голландском языке? А "Кровь и пот" Абдижамил Нурпеисов — на итальянском? Абиш Кекилбаев свои романы — на канадском или на швейцарском?"

"Нет таких языков, Дмитрий Федорович. Ни канадского, ни швейцарского. Ни даже американского. Хотя сейчас все чаще говорят: уже народился американский язык".

"Прекрасно ведаю, что нет. Зато есть у нас Иваны и Ахметы, не помнящие родства! Да Вы знаете"

"Вы сталинист, Дмитрий Федорович..."

"Никак нет, Владислав Васильевич! — отрезал Снегин. — О Сталине особый разговор!"

"Хорошо. Особый так особый. А сейчас у нас разве не особый? Знаете, повторюсь: живем набело; черновиков нет. Каждая минута — особая".

"Браво, Слава!" — мгновенно оттаял Снегин.

Разумное упорство (здоровое упрямство тоже) он всегда признавал и ценил.

Пророкотал с медком в голосе:

"В таком разе, давайте-ка еще трошки по особой"

"Кто бы против?" — было в ответ.

"За музыку, Слава!"

Тонко и кратко вызвенел чешский хрусталек.

Спустя смачную (захрустели соленый огурчик да алая, с белым надрезом поздняя редисочка) паузу:

"Гитару люблю. Вы тоже? Отлично. Мандолину. Балалайку. И — флейту. А еще — корнет-а пистон и четырехпедальную трубу… Откуда этот набор? Да очень просто. Мой старший брат Коля играл на всем, на чем можно и нельзя. Виртуоз! Во дворе дома деда собирался весь наш Чигирин, так район свой мы прозвали, послушать музыку, поплясать, попеть под мандолину Коли, балалайку Ивана, под гитару — это уже я на ней подыгрывал им. До войны Коля играл на саксофоне в оркестре, который организовал один пленный музыкант. Он долго после Первой мировой войны оставался в Верном. Оркестр выступал в Городском саду. Потом это парк имени Горького… Коля и срочную службу проходил в старой Алма-Ате. Меня охотно обучил всему, на чем сам умел прекрасно играть!.. Затем у него был Ташкент. Офицерское училище. Беломорканал. Алма-Атинский ипподром. Война. Тяжко ранили в Сорок четвертом. Оба мы были по разным госпиталям, но в Москве, а не знали, что — рядом! Потом снова у него фронт. Погиб… Вечная память… Вот так… И у нас музыкальному взводу тоже в разведку доводилось ходить… Свой ансамбль, свой фронтовой театр был… Так что фронт — это не только окопы, как пишут у нас патентованные баталисты..."

И он оглядел не отдыхающим, а спокойно-трудовым взглядом все эти книги, книги, книги, видимо, радуясь тому, что у себя завиральных трудов о войне не держит.

"Вот Вы спрашиваете, сколько тут книг… О-о! Да разве я считал! Нет, конечно. Да, наверное, тысячи две есть… Это у покойного Николая Ивановича Анова, Царство ему Небесное, чуть ли не на каждый том заводилась учетная карточка. Сережа Марков в этом деле тоже был ба-альшой мастак! А мне покамест памяти хватает — где какая штука… Они у нас и тут и в гостиной. А у сына их тоже полно! И у сестры! И у дочери в Москве. Но Москва теперь дальше стала… А рань-ше-то, сами знаете, любой более или менее читающий человек долгом своим считал подписываться на полные и неполные собрания сочинений классиков и не-классиков. Вот они тут… Люди по ночам до утра в очередях выстаивали на подписку, чтобы первыми быть к открытию магазинов. Было? Было!.. Знаете, я до войны марки коллекционировал. Собрал несколько альбомов. После войны — пушечки. Самые разные. Керамические. Деревянные. Металлические. Но все это не то! Праздник души — это добрая книга!.. Так было раньше… А сейчас? Сердце, поверьте, кровью обливается, когда вижу, как бабы оставляют в подъездах или бросают к мусорным контейнерам приличные книги, которые надо читать и читать! Сумасшествие!.. Будь жив мой батя, не знаю, что бы он сказал!.. А дед по матери — тем паче! Я ведь хорошо помню, как отец меня, еще мальца, водил с собой по магазинам и по лавкам, где книги. В старой Алма-Ате на углу улиц Фонтанной и Торговой была самая богатая букинистическая лавка..."

Он помолчал, видимо, желая поточнее припомнить, как она выглядела, эта самая богатая лавка. Внезапно услышалось, как где-то высоко в небе прошел с натужно-свистящим гулом явно не пассажирский самолет.

"Это сейчас улицы Мукана Тулебаева и Жибек Жолы -Шелковый Путь?", — хотел я спросить, но Снегин предугадал этот вопрос, тоже прислушиваясь к оседающему наземь гулу. А когда тот исчез, будто его совсем не было, заговорил с избытком самой праведной укоризны:

"Да, сейчас это улицы Мукана Тулебаева и Жибек Жолы. Но Вы-то знаете, что Жибек-Жолы успела из Торговой сначала превратиться в улицу Максима Горького… Между прочим, Горький не раз замечал, что сам себя он никогда не именовал Максимом Горьким!.. А тот, кто назвал Торговую его именем, сам, наверное, Горького никогда не читывал!.. А улица Мукана Тулебаева после того, как перестала быть Фонтанной, стала улицей Абая, а уж потом — Мукана Тулебаева… Нет у нас тут никакого постоянства. Все как на сильных сквозняках!.. То в честь одного назовут. То в честь другого… А вот в Венгрии, например, коль дают новое название улице или площади, то старая табличка сохраняется рядом на пять лет, чтоб люди не мыкались туда-сюда с вопросами, не теряли бы ни времени, ни приличия!.."

Я обычно старался ( всегда ли это выходило?) не перебивать Дмитрия Федоровича не только потому, что он исподволь примером необыкновенной выдержки сам учил нас умению слушать (и слышать), но и потому, что не прибегал в разговоре ни к каким хитроватым пустотам и прочим лукавым уловкам, чтобы затемнить главный смысл сказанного, как это мастерски умеют краснобаи, способные где и когда угодно (а если неугодно, то тем не менее) говорить помногу и ни о чем.

"Так вот в этой самой букинистической лавке глаза разбегались от книжных сокровищ! Чего там только не было! Фолианты об Отечественной войне Двенадцатого года! Описания Дома Романовых — к трехсотлетию монархической династии! Тома энциклопедии "Азиатская Россия" в путешествиях Пржевальского, Семенова-Тян-Шанского! Другие энциклопедии — Брокгауза и Ефрона, прежде всего! Словари издательства "Гранат"!.. Стихи Державина в роскошном переплете!.. Страшно их люблю… Кстати, все Ваши, Слава, книжные дары у меня на своих местах. Альбомные тоже. Вот, видите, тут и Ваш Державин академического издания. Славный выпуск! А это Ваша История на английском, в картинах и фотографиях. Тоже великолепная штука!.."

"У меня тоже, Дмитрий Федорович, все Ваше под рукой и глазом. Особенно Димин календарь. Японский. Димаш Ахмедович увидел его на службе — так чуть за сердце не схватился. "Ты, говорит, святой Владислав, со Снегиным сотрудников моих не совращай! Снеси-ка этих фей домой или немедленно передари Дуйсетаю. Он, кажется, специалист по всем этим фигурам не хуже, чем ты, а получше!"

Снегин заразительно смеется: даренный мне им роскошный многоцветный календарь своей суперударной фривольностью и на самом деле ни какой постный академизм не вытягивал, зато уже при самом поверхностном взгляде на него способен был воспламенить любое, даже самое аскетичное воображение, хотя и никакой порнухой тоже не был — иначе бы сие изящное японское изделие наша бдительная и высоконравственная таможня стопорнула бы сразу и без никаких разговоров.

"А дореволюционную "Жизнь Державина" российско-немецкого академика Якова Грота доводилось видеть?"

"Нет, к сожалению. Только у Вас читал о ней в эссе "Казахские одежды Державина". Добудьте мне эту "Жизнь"! Сможете?"

"Постараюсь".

"А вот в войну, чуть ли не на Пушкинских горах попалось мне старое издание дворянских анекдотов. Книга наполовину обгорела. Гитлеровцы там жгли все подряд. Там, где бывал Пушкин, стояла не просто пехота, а войска эСэС! Эти уж точно ублюдки и звери. Ничего для них святого. Ни своего. Ни нашего. Святогорский монастырь превратили в свинарник… А вот обычные вермахтчики в других местах, сказывали наши, оставляли в целости и сохранности наши же школы, наши же памятники… Если ломали кинотеатры, то в последнюю очередь. Перед уходом. А до того там в обязательном порядке крутили ленты геббельсовского министерства пропаганды. Для солдат Вермахта и лояльного местного населения — бесплатно. Иногда на экран допускались и трофеи — наши фильмы: "Волга-Волга", "Веселые ребята", а к середине войны даже "Свинарка и пастух". Довольно прилично вели себя румыны. И совсем порядочно — итальянцы… Я написал об этом в повести "Ожидание". И что же? Цензура выстригла! Моментально!.. Без права на обжалование..." — Снегин рывком поднял себя в полный рост, гневно потоптался на месте, потом снова сел — удрученный и молча.

Я напомнил — о дворянских байках.

"А! — просек он ладонью вечереющий воздух. — Ничего особо смешного среди них не было. Том поделен на три части. Однако, — он чуть-чуть помедлил, — каждая из них отличалась почти полным отсутствием столь привычного нам фольклорного хамства. А оно нынче гужом валит даже из-под пера вчерашних мастеров, простите, социалистического реализма… Ну да Господь с ними. Дух свят, плоть грешна. Мы тоже далеко не ангелы… А разве были ими Толстой, Бунин, Куприн?.. Бальмонт, Блок, Бердяев?.. Есенин, Маяковский, Пастернак?.. Ну кто еще?.."

"Достоевский, Мережковский, Гумилев-отец и Гумилев-сын, Ахматова, Булгаков, Флоренский, Цветаева, Гиппиус, Розанов, Ходасевич, Мандельштам, Соловьев..."

"Стоп-стоп… Мировой Волей, если угодно, Провидением, или Промыслом Божьим, Творцом, Зиждителем все мы в этом мире рождены для Любви. А Любовь — это не только связь красоты, а еще и связь умов. Гаснет Любовь — гаснет ум, а с ним гаснет Истина. Подлинная Любовь прекрасна. Однако если она очень сильна, то рядом с ней — испытание, несчастье, трагедия. Но не верьте Надсону: "Только утро Любви хорошо, Хороши только первые, беглые встречи...". Не путайте скверную похоть, порочное соитие с полнокровной Любовью, без которой нет дыхания. Это корень Жизни. Похотливый развратник никого не любит, даже себя. Это разновидность скотства. Константин Бальмонт, который мог говорить на четырнадцати языках и одно время беспредельно царствовал на Троне Поэзии, утверждал, что у Любви нет человеческого лица — у нее только есть лик Бога и лик Дьявола… Кстати, Коран он считал к себе ближе Евангелия. По матери в нем текла тюркская кровь. Он почти всегда был в оппозиции к любой власти… Воспел революцию Пятого года, но в Двадцатом навсегда отбыл во Францию. Луначарский оформил ему командировку..."

"Однако фронда не мешала Бальмонту жениться и разводиться не то пять, не то шесть раз..."

"Тут он, вероятно, следовал первому пункту Бердяева, согласно которому есть Любовь-сладострастие".

"Так сказать, телесная любовь..."

"Да. Ну а второй пункт — Любовь-жалость".

"Это как два полюса?"

"Когда как… — помедлил с ответом Снегин. — Бердяев умер в Сорок восьмом за недописанной рукописью "Царство Духа и Царство Кесаря"… А у тайновидца Духа Достоевского в "Братьях Карамазовых", как в житейской практике Бальмонта, все или почти все однополюсно… Но почитайте хотя бы Зинаиду Гиппиус-ее работы "Влюбленность", "О Любви", "Арифметика Любви", "Черты Любви", "Искусство и Любовь"...

"Читал..."

"Тогда лучше вспомнить, что она не только разбиралась в музыке и литературе, но еще была прекрасной наездницей… Со своим мужем — поэтом, эссеистом, религиозным мыслителем Мережковским прожила пятьдесят два года, не разлучаясь с ним ни на один день!.."

"Она мастерски анатомирует тему Любви у Гете, Ибсена, Пруста..."

"Все это очень примечательно и даже замечательно… -тут Снегин лукаво улыбнулся, — Но, право, уж очень все это отчасти абстрактно и мистично, отчасти манерно-салонно".

Я поддержал:

"Если угодно, аскетично, где-то неестественно, притворно..."

"Вот именно! Однако нам было бы невыносимо постно и грустно без "Гоп-со-смыком", без Письма запорожцев турецкому султану, без "Гаврилиады", без Баркова..." — сказал Дмитрий Федорович.

И тут я вдруг встрял с вдохновенными строками из бессмертного "Луки Мудищева":

"А младший брат его Порфирий — Он при царе ведь службу нес..."

Снегин укоризненно качнул головой, но подхватил с нескрываемой охотой:

"Ихреном подымая гири, порой смешил царя до слез..."… М-да, для компании с великосветскими дамами эти вирши противопоказаны… Но вот Димаш их жаловал. Не чопорных дам, а — вирши..."

"Знаю. И не только вирши. Сам ему добывал текст Письма запорожцев".

"И у кого же, если не секрет?"

Я назвал.

Снегин, тронув на столе солонку, будто она была некоей шахматной фигурой, изумился:

"Вот никогда не подумал бы! А с виду такой паинька, такой скромник!.."

"Ну при чем тут, Дмитрий Федорович, скромник? И Письмо, и "Гаврилиада" — это не просто литературные реликты..."

"Согласен… На фронте я тоже собирал фольклор. Окопный. Самый ядреный! Но его вместе с книгами пришлось оставить… Очень я горевал по этой причине… Это когда меня, еле живого, отправили в госпиталь. Там уж не спрашивал никто ни о каких анекдотах… А потом все пропало..."

… В субботу, 29 сентября 2001 года, мы допоздна (семь часов безотрывно) засиделись с Дмитрием Дмитриевичем за новыми разговорами о его отце, и сын Снегина поведал мне — дословно, — что "для папы чтение не было досугом, а было жизненной ПОТРЕБНОСТЬЮ… Дня не было без книги. А ночи и подавно. Обычно читал до двух, до трех, а иной раз и до рассвета. Маме очень трудно было поначалу, а мы с Таней привыкли засыпать при электросвете. У меня до сих пор эта привычка, потому что я любил засыпатъ в комнате у родителей, так как папа еще всегда рассказывал что-нибудь интересное или читал сказки, Пушкина, Чуковского, Михалкова, Веру Инбер… Много лет жалел папа о своей послевоенной библиотеке. Часто вспоминал ее книги. Их пришлось продать, потому что тогда очень туго было… А еще была у папы страсть — работать в саду: сажать, поливать, пилить… И уж все делать, как НАДО! Попробуй при нем оставить неровную грядку! Даже безо всяких слов чувствовалось полное презрение к такому варианту… Вообще папа любил порядок во всем. И — чистоту. Когда заканчивал собирать материал, закрывался у себя в кабинете дома. Очень редко, раза два-три, уезжал в Дом творчества, Там работал напролет днем и ночью. Очень целенаправленно и усидчиво. Что, казалось бы, противоречило его живой натуре. Моя жена, Света, говорила мне, что я, обладай такой усидчивостью, написал бы уже десять диссертаций. Но зато у нас тоже есть сходство. По три, по четыре раза переписывали текст… А временами папа любил переставлять мебель в кабинете. Или же переход из одной комнаты в другую. Причем в один прием. Если учесть, что это затевалось вечером, независимо от дня недели, то можно представить, когда все вставало на свои новые места. К тому же при этом вытаскивались и ТЩАТЕЛЬНЕЙШЕ протирались ВСЕ книги! Многие заново пролистывались им. Далеко за полночь мы с Таней засыпали. А утром — в школу… Обидно было? Да что Вы! Интересно было!.. Еще какие увлечения? Еще рыбалка с друзьями. Весной. Летом. Осенью. И охота — по сезону. Но это в молодые годы… Про контузии и ранения рассказывал? Да. Самую тяжелую контузию получил, находясь в немецком бетонном доте. В дот попал снаряд или бомба угодила. Все разом потеряли сознание. Приходили в себя трудно. У многих горлом шла кровь. Последствия этой невероятной контузии потом всю жизнь сказывались. Шум в ушах. Спазмы сосудов головного мозга. Головные боли. Гипертонические кризы… А самое тяжелое ранение — в Прибалтике, в Сорок четвертом. Отец наступил во время боя на пехотную мину. Спасло то, что мина была направленного удара и взорвалась в противоположную сторону… Отец рассказывал, как прокричал своему верному ординарцу: "Петро! Снимай сапог, надо кровь остановить!" Тот тянет сапог — не снимается, уже разбух. "Режь голенище!" — приказывает отец. А ординарец: "Как, товарищ командир, сапог же хромовый!". Отец снова: "Режь, тебе говорю!" Кое-как заставил бережливого хохла. Потом отдал ему свой пистолет: "Это, чтобы никакой хирург не оттяпал ногу!" и потерял сознание. По дороге в госпиталь пришел в себя, увидел — везут не туда. Ночь. Потребовал фонарик, карту — указал точный маршрут. По приказу Сталина раненые командиры полков шли особым эшелоном. Это, конечно, свою роль сыграло. И пистолет тоже сыграл. На первом же медпункте хотели отнять ногу. Но ординарец не дал!.."

..."А картины собирать не доводилось?" — спросил я у самого Снегина в тот не столь уж и давний день-вечер у него дома и воспомянул про академика Леонида Федоровича Ильичева, с которым благодаря Кунаеву познакомился в дальней поездке к великому и уважаемому вождю корейского народа, маршалу Ким Ир Сену. Ильичев был тонким знатоком изобразительного искусства, а всю коллекцию редких полотен напоследок безвозмездно завещал родному городу — Краснодару.

Дмитрий Федорович живо отозвался:

"Картины? Нет. ИЗО — чересчур дорогое удовольствие! Но как я их обожаю! Вот все мое богатство — штуками нельзя называть, значит, семь или восемь произведений… Сами считайте… Но мне ИЗО иногда заменяет осенний сад. Особенно осенние сады в наших Семиреченских предгорьях! Какая там красотища! А воздух… А горные дали. Смотришь, любуешься — так это же на века. Правда, если человечество, как говорил мой незабвенный Баурджан, не сойдет с катушек. Скажу Вам — и не между прочим! — Шолохов тоже об этом говорил. И не с трибуны. А при встрече с Иваном… С Шуховым. За чаркой ее родимой. Вместе самолета в аэропорту дожидались… А я при том разговоре оказался… Да-а, жизнь, как бы ни была длинною, а все равно коротка. И не всегда человек может осознать — а для чего он жил? Ради чего? Во имя кого?.. А вот гляньте сюда. Это — гравюра, не поверите, самого Дюрера! Дорогая мне память о невинно убиенном Чаянове… Очень дорогая..."

Смотрю зачарованно.

Одна из оригинальных гравюр основоположника искусства немецкого Возрождения, гениального живописца, графика и рисовальщика ХV-ХVI веков Альбрехта Дюрера. Эта многозначащая гравюра и все гуманистическое творчество Дюрера через столетия вдохновляли снегинского Первоучителя -великого евразийца, ученого и литератора Чаянова. Так немецкий гений помогал русскому следовать Истине. До конца. Даже, если путь вел на Голгофу.

"Четыре грации".

"А на мой лад — "Четыре ведьмы", — уточнил Снегин. -Или "Четыре судьбы". Почему четыре? Да потому, что на все четыре стороны света — по злой судьбе… Судьба, ведьма, грация… Все они женского рода… Согласны?"

"Пожалуй".

"А это — узнаете? То-то! Портрет моей Зорьки… Подарок художника Володи Псарева… Верно схвачено. Не правда ли?.."

"Светозарно, я сказал бы".

"О! Вот это правильно — све-то-зар-но Знаете, люблю я све-то-зар-ных художников с юности. Мне везло на хорошие знакомства и на крепкую дружбу с ними… Я никогда не забуду Сашу Евдакова. Он был душа — человек! Художник и поэт, плакатист… Еще в Тридцать восьмом готовился в Нью-Йоркской выставке… "Мир завтра" — называлась она. А на завтра

— не мир, а — война..."

"Погиб Евдаков?"

"Пропал без вести. Младшим лейтенантом… В Сорок втором… Это еще страшнее. Представляете — полное неведение

— где человек, что с человеком? Ему было двадцать восемь. Мне-тридцать… Для Нью-Йорка он написал картину "Массовый военизированный штурм горного пика". Тогда комсомольцы у нас вовсю покоряли вершины… Зимин, Колокольников, другие видные альпинисты ими верховодили. Все семире-ченцы… В войну за урочищем Медеу, в Горельнике, организовали спецлагерь. Готовили в нем людей по-настоящему. Очень пригодилось потом… А еще великолепный "Атлас плодов Казахстана" и еще двести работ оставил Саша Евдаков..."

"Плакат -"Не хлебать нацистам щей из советских овощей” — у него был?" — неожиданно вспомнилось мне.

"У него, — подтвердил Снегин. — Супруге своей Вареньке с фронта писал стихами. Говорил: "Мы пойдем на Запад, чтобы погасла молния Гитлера..." Пошли, но уже без Саши..."

Дмитрий Федорович печально умолк. Потом встрепенулся:

"А вот Паша Зобнин, тоже художник, слава Богу, уцелел! Очень талантливый человек. После Победы уехал к себе в Таджикистан. Присылал письма из Сталинабада. Потом Сталинабад стал Душанбе. Я тоже ему отвечал. Помню, очень обрадовался он, когда я упомянул, что наш общий друг Александр Иванович Скоробогат-Ляховский до сих пор пользуется фронтовой ложкой с монограммой, которую гравировал Паша… Где-то в Шестьдесят пятом я попытался, чтоб он проиллюстрировал мою детскую книжку про генерала Панфилова. Это же здорово — панфиловец рисует Панфилова! Списался с Пашей. Он сразу же согласился. Но, как это бывает, у нас не поняли замысла, пришлось дававать отбой. Да-а… Нескладно получилось… Но Паша, деликатный человек, не раз уверял меня, что все это не стоит переживаний… Мол, казахстанские художники ничуть не хуже его прорисуют Панфилова… Мол, мэтр Черкасский его еще когда рисовал… А я, честно говоря, не видел… А вот Джамбул Джабаев и Дина Нурпеисова у Черкасского просто замечательны..."

Он снова мрачновато помолчал. Но долго пребывать в миноре не было в характере Дмитрия Федоровича. И точно -спустя секунду-другую-третью вопросил не без лукавства:

" А вот Вы Антощенко-Оленева знали?"

"А то как же! Ровесник века! Валентин Иосифович — седая бородища, как у Саваофа! Выученик Марка Шагала и Николая Рериха. Женился не то в семьдесят, не то в восемьдесят. И сразу же сына народил..."

"Молодец! Любо!"

"Да он всю нашу "Вечерку" по случаю ее рождения одарил своей линогравюрой… И в "Огни Алатау" часто заглядывал. Дружил с Лариным..."

"А что за линогравюра?"

"Портрет Хемингуэя. Комсоставу, значит, оттиски с позолотой, а сотрудникам — на обычном серебре. До сих пор не расстаюсь с его золотым Хэмом!"

"Смотри-ка — начальству, значит, одно. Подчиненным -другое! Субординация! Ей Валентина, видать, Гражданская война научила. Он тогда на нескольких фронтах сражался. Красноармейцем. А, может, и каторга… Его до Отечественной репрессировали. Мне он успел проиллюстрировать сборник стихов "Семиречье"… А сам он родом из Полтавы… И вдруг, как обухом, весть. Приплели ему и нашим поэтам Алтайскому с Семеновым подготовку покушения на Сталина. Кто-то из этих поэтов наклепал по пьянке донос на другого. Спросили в НКВД сочинителя: "Простите, а с кем Вы собирались ехать в Москву? Кто у Вас в сообщниках?" Тот подумал-подумал и в отместку доносчику назвал его. На Колыму отправили обоих. Анекдот? Да нет, к сожалению. Грустная легенда. Быль… Семенов вернулся из лагерей прозаиком, но уже с двойной фамилией: Алдан-Семенов. "Красные и белые" — его роман. Остался в Москве. А вот Алтайский не стал украшать себя сибирскими приставками и после реабилитации тоже бросил якорь в Москве..."

"Я знал Алтайского. Есть у меня его длинные письма. Как-то с Саином Муратбековым встречались с ним в Москве. Он познакомил нас с Александром Кроном. Роман "Бессонница", помните? И еще, кажется, "Капитан дальнего плавания" -повесть о герое-подводнике и его команде Маринеско… Интересные люди..."

"А неинтересных людей среди настоящих военных, Слава, очень мало… Маринеско для Гитлера был враг номер один. Когда Маринеско перетопил на Балтике два гигантских корабля, полностью набитых гитлеровским офицерьем и генералами, фюрер объявил траур, как по краху в Сталинграде… Да-а, нет неинтересных людей… Вот и нашими поэтами сам Фадеев занимался. Помог и тому, и другому… А мой Валентин, значит, перевернул двойную фамилию, но прибыл в Алма-Ату. До каторги был Оленев-Антощенко. А после стал Антощенко-Оленевым. Так, объяснял, на лагерных поверках выкликать его было удобней..."

"Серьезно?"

"Наверное. Он очень любил ездить к пограничникам, бывать на заставах, получать грамоты и знаки почетного пограничника. Очень благодарил меня за мою статью о нем. Была и такая. Экслибрис для меня постарался сделать. Очень любил птах… У него все было оченъ! Попугай, дома обитал. Нет, прошу прощенья, не попугай, а — галка! Потом вылетела эта самая галка и — во двор на самое высокое дерево. Трагедия пуще Колымы! Радовался безумно Валентин, когда она возвернулась! Даже письмо мне написал длинное про это… Вообще художники те же поэты… Я тоже рисовал неплохо… Но, чтобы художником быть, надо все постигать на отлично! Вот Иван Стадничук — художник милостью Божьей!.. Он очень хотел написать портрет Шухова, ну и заодно мой… Мне об этом Антощенко-Оленев говорил… Иван Квачко нравится мне с его пейзажами..."

"Мой школьный учитель. Подводник. Воевал… Кстати, наш Иван Егорович хорошо знал Маринеско..."

"Знаю, Слава… Вот закончим про моего "Солдата", попрошу через Вас его встретиться с нами… Хорошо? Не откажет?"

"Думаю, нет… А как Вы оцениваете Николая Гаева?"

"На пятерку!"

"Альберта Гурьева?"

"Тоже!"

"Бориса Ненахова? Константина Баранова? Геннадия Горелова?.." — называл я художников, в разные годы оформлявших книги Снегина.

Он охотно подхватывал, уверенно готовый провести их и других по единой графе гениальности — Искакова с Векслером, Дячкина, Логинова с Таменовым, Тетенко с Криушиным, Сидорова с Островским и Нестеровой...

Передохнул:

"Кого не назвал? Мне бы всех надо помнить!"

Откуда бы нам (мне) тогда знать что в эту славную плеяду войдут оформители последних книг Дмитрия Федоровича -Серикбаев ("Венок Абаевских сонетов"), Оспан ("Флами"), Ахмедова ("Странные сближения"), Нурмаханбетов ("Сказать себя..."), Жусип ("Видеомагнитофон номер 000001")?

Но в тот вечер я подсказал:

"Егорушку Гилева забыли… Он мне первую книжку иллюстрировал..."

"Светлая ему память! Исключительной доброты был человек!.. Тоже птах любил. А еще — деревья… И я вот деревья люблю. Фруктовые особенно. Иное — так больше человека!.."

"Смотря какого", — прервал я затянувшуюся паузу.

"Факт! — подтвердил Снегин. — Моя дипломная на звание инженера-агронома, знаете, как называлась?"

"Знаю. "Перспективы плодоводства в Каракалпакии".

"Точно! Каракалпакия тогда была частью Казахстана. Чаянов советовал мне написать работу стихами. Как это сделал Вергилий о земледелии… Жаль, не последовал совету Чаянова..."

"Ну а последовали бы — за ним вполне могли бы проследовать".

"Ох, не исключаю, Слава, не исключаю! Да вот, к счастью, Бог миловал и Зорька спасла!"

И он посмотрел на балкон молодым взглядом.