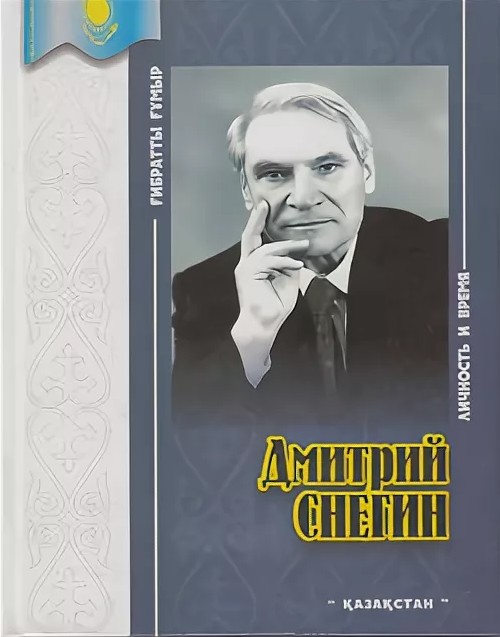

Личность и Время — Дмитрий Снегин

| Название: | Личность и Время |

| Автор: | Дмитрий Снегин |

| Жанр: | Биографии и мемуары |

| Издательство: | |

| Год: | 2003 |

| ISBN: | |

| Язык книги: | Русский |

| Скачать: |

Страница - 22

"А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК?"

Чудом (спасибо военным госпиталям Великих Лук, Москвы, Алма-Аты) выживший после тяжкого фронтового увечья при освобождении Латвии, Снегин снова взялся за перо. Но вовсе не батальные стихи прозу явило оно. Нет, это был близкий к окончательному варианту, начатый еще до войны, ставший теперь классическим "Венок Абаевских сонетов".

"Всесильное волшебство! Митя, ты даже сам не знаешь, что ты создал!" — воскликнул Мухтар Омарханович Ауэзов.

Искренняя похвала Ауэзова ободрила.

Ничуть не меньше, чем полученное под новый, Сороковой год письмо из поселка Чигириновки Цурюпинского района Павлодарской области.

18-летний комсомолец Николай Соловьев аккуратной тушью начертал такие письмена:

"Дорогой товарищ Снегин!

Меня поразили Ваши стихи. От них восторженно бьется сердце:

"Человеком владеет миг, Когда дар, что судьбою дан, Открывает живой родник, Покидает густой туман..."

Это Ваш перевод стихотворения Абая. Как понятны мне, незнаемому Вами русскому юноше, эти стихи!"

Снегин (исполнилось ему тогда 27) ответил незнаемому юноше. Тот немедленно откликнулся новой исповедью:

"Ваши стихи — это пламя. Они для меня — самое ценное. Когда я вспоминаю Вас, то думаю о Лермонтове и Пушкине ".

А далее следовало заверение:

"Я не какой-нибудь хвастунишка, чтобы сказать: "Во, я с самим Снегиным переписываюсь! Но что бы ни было со мной на белом свете, Вас я буду помнить вечно".

О переписке с Николаем Соловьевым Дмитрий Федорович сказал мне только раз, печально заметив, что ее перечеркнула Большая Война, и она же утопила в своей жуткой замяти следы чуткого казахстанского юноши с несомненно поэтической душой.

Уже после внезапной кончины Снегина я все-таки разыскал эти дорогие ему письма комсомольца Соловьева. Они хранятся в 106-м деле (по 2-й описи) Снегинского личного фонда в Центральном Государственном Архиве Республики Казахстан. Хранятся там вместе с великим множеством других самых высоких отзывов благодарных читателей трагической довоенной и суровой послевоенной поры, когда, казалось бы, до Поэзии было ли дело.

Перечитывал их помногу раз. Невольно спрашивал себя: а получают ли сейчас 27-летние наши стихотворцы такие вот письма?

Ладно, комсомолец Соловьев был молод, даже юн. А вот профессиональная консультант Государственного литературного издательства в Москве Надежда Александровна Павлович называла себя старым писателем и старым консультантом. После войны, когда Снегин еще находился в госпитале, к ней случайно попали его стихи. Никто не уполномачивал ее отвечать Дмитрию Федоровичу, но не написать ему она не могла.

"Ваше стихотворение "Верность" тронуло меня до слез… Я сватаю его в журнал "Октябрь"… Другие не могут быть напечатаны по цензурным соображениям… Я старше Вас и имела счастье быть непосредственным учеником Блока и Вячеслава Иванова. Ваши стихи настолько талантливы, что мне хочется быть Вам полезной и передать Вам то, что я получила от своих учителей..." (ЦГА РК, ф. 1965, оп. 1, д. 577, л. 1).

Каково?

Сам же Ауэзов признавался потом, что именно Снегинский "Венок Абаевских сонетов" стал для него мощным катализатором к завершению ныне всемирно известной эпопеи "Путь Абая".

А Снегин до конца дней бережно дорожил своей с Ауэ-зовым дружбой. Он ревностно следил едва ли не за всем написанном о Мухтаре Омархановиче.

Помню, как уже в самом начале нового, 2001 года Дмитрий Федорович (был он крепок и подвижен, ничто не предвещало самого непоправимого) показал мне ладно оформленную московскую книжку, выпущенную издательской фирмой "Восточная литература" Российской Академии наук.

"На Великом Шелковом Пути. Встречи на земле казахов", — так называлась она. Ее автор — пытливый исследователь-политолог Мехди Санаи работал в научно-исследовательских центрах Ирана, Центральной Азии и России, руководил Культурным представительством при Посольстве Исламской Республики Иран в Казахстане, по связи с этим опубликовал множество статей, издал несколько книг.

"Мехди этот куда как объективней иных маститых наших книгописцев. Откровенен. Наблюдателен. По-своему любит Казахстан. Что еще надобно? — говорил Снегин, протягивая мне цветасто-разглянцованную книжку с закладкой на ее 108-й странице и сам же отвечал: — А надобно, Слава, еще и точности с достоверностью. Вот чего надобно! Я благодаря самому Мухтару досконально знаю не только, Господи, прости меня грешного, за похвальбу, каждую страницу "Пути Абая", но и каждую публикацию Мухтара. И вот достопочтенный Мехди Санаи добавляет тут к моим познаниям еще нечто мне совсем не ведомое. Он, правда, ссылаясь на ненадежное говорят, утверждает, что Ахмет Байтурсынов из тюрьмы писал Ауэзову: "Мухтар, ты должен жить ради нации, ради литературы. С упадком литературы и судьбы нации будут подвергаться смертельной опасности". И далее будто бы умолял Ауэзова: "Скажи, что коммунизм бесподобен. Оклевещи нас, даже ругай меня!" Круто? Пожалуй. Однако письмо из тюрьмы, а не с курорта! Подчеркиваю — из тюрь-мы! А там надзиратели обшаривали каждый шовчик! Там проверялась каждая буковка! И навряд ли оно, это письмо, вообще могло попасть в руки Ауэзову. Даже если бы оно существовало… Но это еще не все. В качестве непреложного факта Мехди Санаи говорит — вот, сам почитай, дословно о чем… Пишет черным по белому:"… 10 июня 1932 года в газетах "Социалистик Казахстан" и "Казахстанская правда" на казахском и русском языках под заголовком "Отказываюсь от своих идей" было опубликовано признание Мухтара, в котором он, в частности, пишет: "Признавая правдивость обвинений в мой адрес коммунистических руководителей Казахской социалистической республики, сознавая ошибочность ранее выбранного мною пути, отрекаюсь от прежних деяний — вредительства народу, буду действовать с новым подходом к моим обязанностям"… М-да-а… Хорошо помню, что в Тридцать втором году газета "Социалист КазаКстан" — вовсе не "Казахстан" — называлась не "Социалист Казакстан", а — "Социалды Казакстан" и выходила на латинском шрифте. До июня Тридцать второго называлась "Енбекшi казак", то есть "Трудовой казах". А газета "Казахстанская правда" писалась в заголовке — "Казакстанская правда" и до июня того же года называлась, кажется, "Степной правдой". Ответственным редактором казахской газеты был Мусин, а русской — Савин… Я его фамилию в последней своей книге переиначил. На Со-вина… Как Вы знаете, я ничего не выдумываю, когда пишу. Все есть в самой жизни… И Савина я хорошо помню. Только вот покаятельного письма Мухтара не читал. Так было ли оно? Проверьте, если это возможно, Слава, пожалуйста… Не меня и твердости моей памяти ради, а ради, сами понимаете, истины..."

Проверил.

Открылись чудеса. Даже в наиболее полном собрании казахстанской периодики 30-х годов Редкого Фонда республиканской Национальной библиотеки искомых номеров не оказалось. В аккуратно подобранном и подшитом комплекте "Социалды Казахстан" за июнь красуются в полной целости и сохранности газеты за 9 и 11 июня — №№ 132-й (2902-й) и 134-й (2904-й), а за 10 июня № 133-го (2903-го) нет как нет. И по очень плотному соседству тесно пригнанных страниц вроде бы и никогда не было! Тоже самое и с номером "Казахстанской правды" за 10 июня 1932 года. Есть 130-й (2298) за 9 июня и 132-й (2300-й) за 11 июня. А 131-й (2299-й) аннигилировал начисто!

"Значит, концы в воду? — грустно вопросил Снегин. — Заметать следы у нас всегда умели… Не думаю, что тут явился сам Мухтар и потребовал изъять газеты… Но почему он никогда ничего не говорил мне об этом своем покаянии? Он ведь мне о-очень многое доверил! Могу утверждать — не очень многое, а, пожалуй-все! Как Баурджан… М-да-а… Загадка!.. И тем не менее спасибо надо сказать Мехти Санаи, даже если, как там у Горького в "Климе Самгине" — "А был ли мальчик?"… Ладно, Слава, оставим это пока на потом, а сейчас я Вам еще раз скажу — Мухтар был очень обязательный и очень благодарный человек… Грех нам об этом забывать… Да-да, непростительный грех!"

… Когда отмечалось 70-летие Ауэзова, Снегин выступал в Большом конференц-зале Академии наук республики.

Он говорил:

"Меня поражали и подкупали в Мухтаре его жажда общения с людьми. Всюду, и это главное, он был равный среди равных. Свойство, которым, к сожалению, обладает не каждый. Спросите любого в этом зале, кто был на десять-пят-надцать лет моложе Мухтара, и кому выпала завидная судьба общаться с ним при жизни, и все подтвердят, что не испытывали рядом с ним ни робости, ни стеснения..."

И следом Снегин припомнил, как сам Ауэзов на своем 60-летии признавался:

"Я первым из своих коллег перешагнул рубеж шестидесятилетия. И должен вам чистосердечно признаться это не страшно..."

"А что ему, свершившему подлинный подвиг в литературе и жизни, было страшно? — спросил у притихшего зала Снегин и, помолчав, сказал запомнившуюся мне на всю жизнь такую фразу:

"Страшно, когда ты ничего в жизни не сделал".

Теперь-то эти слова об Ауэзове, как никогда кстати, подходят и к самому Снегину.

III. ЕГО СЛОВО

Одновалентность душ и сердец. Правду-матку в лицо. Худой мир лучше доброй ссоры? Лицо заинтересованное. Диплома юриста нет, зато есть совесть. "Что за чудо-юдо эта революция,.." "Будет просто, коль поработаешь раз по 100...". Крещение Небом. История и Жизнь просятся в Книгу.

Пасы пробили Новый Век. За кромкой Бессмертия. Эпилог. Никогда не прощаюсь!

ОДНОВАЛЕНТНОСТЬ ДУШ И СЕРДЕЦ

К Снегину всю жизнь тянулись такие же необычайные, как и он сам, люди. Он их любил братски. Они его — тоже. И, как говорится, за добрым (а случалось и — за взыскательно-строгим) словом для них он никогда в карман не лез. Оно, это слово, всегда было наготове -лежало на душе и на сердце.

Тут более чем явственна высоконравственная одновалентность его и ВСЕХ этих людей, назвать которых даже посписочно нет никакой возможности. А такое желание огромно, и все-таки может статься так, что когда-нибудь выйдет в свет, скажем, объемистый альбом под условным названием "Верные друзья и побратимы Снегина". И вот тогда-то мы вновь поразимся — какой огромный Город Солнца можно населить (пока, разумеется, в нашем воображении) этими людьми — прекрасными при всей несхожести их личных симпатий (и антипатий тоже).

Общеизвестно (в Казахстане, России, на Кубе, прежде всего) великое побратимство Снегина с Героем Советского Союза Баурджаном Момыш-улы, который перед горькой кончиной доверил самое сокровенное из написанного им Дмитрию Федоровичу, зная, что нет на белом свете для него человека надежнее и вернее.

А сколько проникновенных газетных строк и книжных страниц посвятил ему сам Снегин! Они притягательны обнаженной правдой и психологической глубиной охвата яркого характера Момыш-улы, очень неудобного для многих совре-менников-хамелеонов. Да и за справедливое присвоение ему звания Героя первым начал ратовать Снегин.

Фронтовым побратимом его стал генерал-полковник артиллерии, Герой Советского Союза Николай Михайлович Хлебников. Тот самый Хлебников, кто в Гражданскую войну обеспечил Василию Ивановичу Чапаеву почти мгновенное освобождение города Уфы (ключевого в стратегической операции) от неприятеля точечным применением химических снарядов. Конвенций на их табу тогда еще не было. Обе стороны — белые и красные — не гнушались попользовать оные.

Как благодарно радовался Снегин и даже молодел, когда я после своих затяжных архивно-библиотечных свиданий с музой Клио приносил ему новую добычу-трофей в виде текстового ксерокса очередной российской или еще какой-либо публикации о Хлебникове да еще и с фотоснимком впридачу!

"Вот он — готовая "Повесть о настоящем человеке"! -говорил Дмитрий Федорович, вглядываясь в запечатленные объективом суровые черты богатырски сложенного Хлебникова, кстати, поразительно схожие со Снегинскими. Схоже говорил он и о других людях, которые были ему особенно близки и любы.

За неуемную страсть к самой современной боевой технике той поры и авиа- и автомоторизации регулярного войска Хлебников боготворил комдива Чапаева. И Панфилов с гордостью именовал себя чапаевцем, причем, именно в этом смысле -приверженности ко всем рациональным армейским новациям.

Старый чапаевец, потом буденновец, а в Отечественную войну панфиловец Дмитрий Шершин после нее насылал своему полковому командиру Поцелуеву-Снегину из Харькова эпистолярии в стихах и прозе, выказывая несомненный, но, увы, никем не востребованный самородческий дар слова, зоркого и свободного: "Я еще до Семнадцатого года протопал половину Персии на собственных ногах и облазил на животе ее горы-вершины. Был я пехотинцем, но рядом действовал Второй Семиреченский полк — в Хамадане. Хорошо помню их, молодцов!.."

Снегин звал его свидеться в Семиречье, тряхнуть стариной. Шершин, вымахнувший в свое время в начальники Политотдела Панфиловской дивизии, сердечно отвечал: трясти нечем, он уже много лет без чуба, очень запомнившегося Снегину, — абсолютно лыс и кивал на собственное здоровье, ставшее с годами, увы, отнюдь не богатырским: "Если судить о нем применительно к балльной системе, то у него, моего здоровья, много двоек, очень мало троек, о четверках молчу… А что касается Бахуса, то я с ним давно не в ладах, к его щедростям не обращаюсь, зная коварство этого суслика. Да и к тому же он активист НАТО, а я член Бюро секции ветеранов Советской Армии и старых большевиков — генералов и офицеров запаса и в отставке, по мере сил работаю против НАТО, изредка выступаю с боевыми воспоминаниями… Любовно берегу Ваши письма. Чрез них вижу даль прошедшего и сызнова верю в наш общий дух проницательного, крепкого товарищества и сомкнутой дружбы..." (ЦГА РК, ф. 1965, оп. 1, д. 661, л. 7; оп. 2, д. 153, лл. 1, 16-17,22).

А кому принадлежит режиссура Онегинского фильма "Мы из Семиречья"? Любой наш киновед ответит: "Ходжикову и Очкину". Талант и жизнь фронтовика, заслуженного деятеля искусств республики, по ВГИКу питомца великого Довженко Султан-Ахмета Ходжаевича Ходжикова аттестовывать не надо. Истиный подвижник, Ходжиков крупной фигурой вошел в историю казахстанского и общесоюзного кинематографа. Но вот, полагаю, не каждый скажет, что А.И. Очкин повторил на Курской дуге подвиг Александра Матросова и — невероятно! — остался в живых.

А с каким удовольствием и, сказал бы, романтической ноткой и верой в творческий успех отзывался Дмитрий Федорович о литературных удачах казахских прозаиков Касыма Кай-сенова и Ади (Адия) Шарипова, поэта Жумагали Саина, чьи биографии украшало легендарное партизанское прошлое на братской земле Белоруссии и Украины. В статье о повести "Дочь партизана" писал гайдаровски просто:

"Со своими героями Ади Шарипов расстается в самый трудный для них период: решительная, победная борьба еще впереди. Он мечтает писать вторую книгу о боевых друзъях-товарищах. Хорошая мечта. Читатель будет с нетерпением ждать ее осуществления. Прочитав первую книгу писателя, он убедился: Ади Шарипову есть что рассказать и он умеет рассказывать". (ЦГА РК, ф. 1965, оп. 1, д. 415, л. 5).

А в невымышленный образ комиссара Груданова из романа казахстанского писателя-фронтовика Василия Ванюшина "Жизнью обязаны" Снегин братски влюбился. И вот тут-то ему показалось, что республиканского коэффициента упоминаемости для комиссара Груданова — "Человека и Солдата с большой буквы ” — и его литературного создателя будет маловато. Тогда Дмитрий Федорович обратился с просьбой в редакцию газеты Министерства обороны СССР "Красная Звезда". (ЦГА РК, ф. 1965, оп. 1, д. 418, лл. 1-6). Там откликнулись с пониманием — крупная статья Снегина "Комиссар Груданов" была напечатана в этой газете 7 февраля Шестьдесят седьмого года. Слово в слово.

Настоящие герои, как правило, никогда не кичатся своим геройством. Дмитрий Федорович тоже, как Момыш-улы, Хлебников, Очкин, Джетпысбаев, Курганов, Логвиненко, Семи-баламут, как многие другие его фронтовые побратимы всю свою жизнь крепко держался этого правила.

Никогда не козырял он пожизненным дружеством со своим ровесником и земляком Динмухамедом Ахмедовичем Кунаевым, который не раз и не два держал совет с ним по архиважным проблемам.

Вспоминая об этом, вновь возвращаюсь к мысли об альбоме под названием — "Верные друзья и побратимы Снегина".

Как наяву вижу этот альбом. И так ли уж и не осуществима мечта о нем?