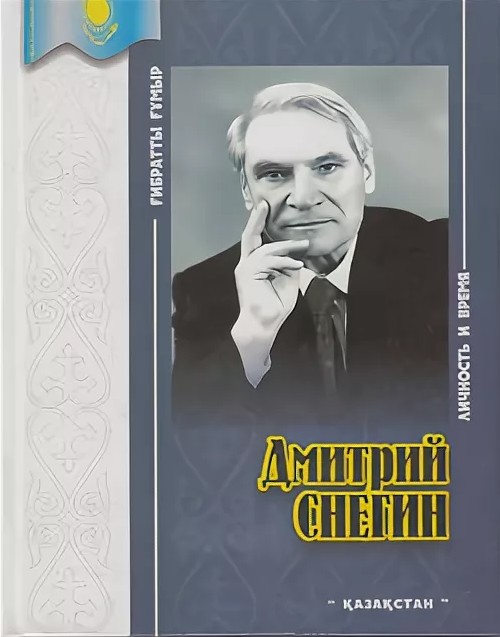

Личность и Время — Дмитрий Снегин

| Название: | Личность и Время |

| Автор: | Дмитрий Снегин |

| Жанр: | Биографии и мемуары |

| Издательство: | |

| Год: | 2003 |

| ISBN: | |

| Язык книги: | Русский |

| Скачать: |

Страница - 29

КРЕЩЕНИЕ НЕБОМ

вашего съезда. Доклад Георгия Маркова. Выступления на заседаниях проблемных комиссий Михалкова, Симонова, Озерова, Салынского, еще кого-то… Тут фамилии таких, сто лет я их книг не читал..."

Он отдал мне пару страниц из большой красной папки, накануне занесенной его Первосоветчиком Хакимом Шакировичем Абдрашитовым (заведующим самым всемогущим отделом ЦК — Общим) и сменил благодушный тон на озабоченный:

"Но в четверг у нас Бюро по "Аз и Я"… Заварил Олжас кашку-малашку! Что, больше делать нечего? Тут и без него хлопот невпроворот… Но — будем его слушать. Сами тоже поговорим. Спасать надо положение! Ты же в курсе..."

"В курсе", — без особого энтузиазма подтвердил я.

Наступление на "Аз и Я" разворачивалось по всем румбам и направлениям. В журнале "Москва" один столичный умник (безусловно, по четкой наводке со Старой площади — такие устрашающие баобабы на делянках в Центре отечественой критики сами по себе еще никогда не произрастали) уже сблизил концептуальные позиции Олжаса чуть ли не с нацистскими: "Точка, из которой произрастает репей". Срочно прочищали крупнокалиберные стволы другие солидные издания -популярные и сугубо научные. Главный редактор журнала "Вопросы литературы" принципиально-милейший Виталий Михайлович Озеров, от греха подальше, на всякий случай, сначала тормознул мою обстоятельную статью об "Аз и Я", а потом и вовсе аннулировал (она вышла в "Просторе", за что я был бит неоднократно академическими и неакадемическими оппонентами Сулейменова).

"А Снегин?"

"И Снегин в курсе. Все, кому надо, в курсе, Димаш Ахмедович".

"Олжас тоже знает, что во вторник?"

"Знает",

"Я Имашеву сказал, чтобы Олжасу дали прочитать все материалы. Проект Постановления Бюро — тоже. Ему и Ануа-ру. Прочитали. Ничего не возразили!.. Лучше у нас пропарить, чем москвичам отдать на съедение… Ты приходи, а то, знаешь, тоскливо будет Олжасу… "

"Зачем отдавать? Надо и его ввести в состав ЦК. Труднее тогда будет москвичам грызть".

"Верно! Верно, святой Владислав! — ухватился за такую мысль Д. А. — Но для острастки поставим на свой ковер. По-слушаем-заслушаем-постановим… Съезд-то в Москве когда открывается?"

"В бумаге написано — двадцать первого".

"Ах, да. Правильно. Успеешь… Алимжанов там выступает? Как глава всех писателей Казахстана? От имени и по вашему поручению..."

"Должен. Разве его уже нет в списках?"

"Что значит уже? Никого из республик в списках нет. В партии, сам понимаешь, демократический централизм. А у вас, писателей, центральная демократия. Это означает, что с ораторами вы без ЦК демократически в Центре сами разберетесь, — не скрывал иронии Д. А. — А вообще год нынче на съезды урожайный… Смотри — свой Четырнадцатый съезд отвели мы в начале февраля. По всем союзным республикам тоже прошли партсъезды. В Москве Двадцать пятый съезд КПСС… А теперь вотВаш писательский курултай… Впереди еще съезд профсоюзов… Как бы нам с тобой большой урожай за всеми этими великими событиями не проворонить… А тут еще гостей Москва шлет одного за другим. Но Кейсона, этого самого, Фомвихана из Лаоса мы хорошо приняли. Теперь партийные тузы из Польши едут. Тоже надо оказать им почтение… Цо правде говоря, сидели бы лучше у себя, занимались бы вплотную своими делами. Рабочие профсоюзы у них вон как напирают… Ты полагаешь, будет Казахстанский Миллиард?"

"Будет!"

"О-о! Твоими устами да мёд пить! И я так думаю — будет!.. Брежнев потихонечку склоняет нас к тому, чтобы наш Миллиард пудов хлеба стал ежегодной нормой. Обещал: "Дашь нынче — приеду в Казахстан." Я ему говорю: "Обеспечим, Леонид Ильич. У нас промышленная индустрия твердо на ногах стоит! После войны вроде как тридцать новых индустриальных Казахстанов появилось… Но и Вы нас тоже обеспечивайте. А то ведь пока никто не предлагает — "Возьми!" Все одно твердят — "Дай! Дай! Дай!" Брежнев правильно нас понимает. Нашу с тобой речь на Двадцать пятом съезде похвалил, назвал толковой. Справедливо, сказал, именно сейчас проблему Арала решать. Без промедления. Канал Волга-Урал пора строить. А про водоводы на Целине тоже в самую точку!.. За разговор по Синьцзяню похвалил… Да и у него доклад не дурной был. Мне он без доклада сказал: с американцами по ядерному оружию мы договориться сумеем. Но вот как суметь, чтобы пьянство, разгильдяйство и прочий бедлам поумерить?.. Вот только с дикцией, бедный, мается..."

"Ну да. Есть же в народе загадка-ребус..."

"Какой ребус?" — оживился Д.А. Фольклор во всех его видах и жанрах он очень жаловал.

"Спрашивают у Армянского радио: "Что такое сисъски-масисъки!"

"Не тяни, говори, Владислав."

"Армянское радио отвечает: "Это Леонид Ильич так выговаривает слово систематический..."

"Да уж! У нас поиздеваться все мастера. Но про сисъки-масиськи Брежнев писателям ничего не скажет. Будет от ЦК общее приветствие. Вот почитай его проект. Тоже прислали. В президиуме первую половину первого дня Брежнев посидит, а потом работать же и ему надо… Он никогда не торчит на месте. Он то в Киеве. То в Минске. То в Нуреке… Видел по телевизору, как его на автозаводе имени Лихачева принимали? Кстати, раньше это был ЗИС — Завод имени Сталина. Скажу тебе, зря перекрестили ЗИС и Сталинград, пик Сталина и многое другое. Перебор с культом был, конечно. И немалый! Но Историю не надо заново переписывать… А на Кубе каким молодцом держался! Без шпаргалки речь закатил. Не хуже Фиделя Кастро!.. А ведь Леониду Ильичу в этом году семьдесят стукнет! Мне уже шестьдесят четыре. А тебе?"

"Тридцать семь".

"Пацан!"

"Куда уж там!"

"Э-э, не скажи! Мне бы, святой Владислав, твои годы!" -глубоко вздохнул Кунаев, скосив глаз на цветной фотопортрет Леонида Ильича.

Да, в Брежневе ему многое нравилось. Д.А. без труда предсказал триумф заключенного в удачливом для советской геополитики Семьдесят пятом году по инициативе Генсека в Хельсинки Заключительного Акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, обеспечившего в ней устойчивый мир на четверть века. В канун Семьдесят четвертого года многое в мире было успешно сбалансировано целенаправленным визитом Брежнева, Громыко, Кунаева в Индию (Д. А. меня тоже включил в официальный состав делегации, определив мне при этом посольский ранг). Авторитет Брежнева среди лидеров братских и полубратских государств и партий был по справедливости значителен. Да и с президентом США Фордом близ Владивостока, с президентом Франции Жискаром д Эстеном в Рамбуйе, с канцлером Федеративной Республики Германии Гельмутом Шмидтом и премьер-министром Великобритании Гарольдом Вильсоном в Москве, с президентом Финляндии Урхо Кекконеном в Хельсинки и многими другими хозяевами своих государств в самых разных точках планеты Брежнев сумел договариваться о том, чего его предшественнику Хрущеву (при личной-то строптивости) никак не удавалось или удавалось наперекосяк.

"Да, вот еще что… — сказал Д. А. — Ты, пожалуйста, не забудь, Алимжанову намекни, чтобы он про Олжасов "Аз и Я" в своем выступлении в Москве — ни сло-ва! Нечего нам авансом каяться. Подгребать на себя всякие там "измы". Понял?"

"Вник".

"Имашев твою статью для "Простора" про "Аз и Я" назвал правильной."

"Главный редактор журнала "Вопросы литературы" Озеров обещал тоже дать мою публикацию. Все набрали, а потом раздумали… В Питере тоже есть оппоненты. Скоро два академика на мне и Олжасе еще и в научном журнале отоспятся".

"Есть такие данные?"

"Есть".

"Ну не горюй. Важен, сам же говоришь, коэффицент упоминаемости. У тебя пальто украли или ты у.кого пальто увел, потом разберутся. Лишь бы само имя было не в забвении, а в помине… За битого двух небитых дают, — утешил Кунаев. — А потом ты сам любишь, как англичане говорят… "Не тревожь тревоги, пока она не потревожила тебя"… Больше выдержки!.. А вот Ануару скажи не сейчас, перед Бюро, а после Бюро. Но лучше всего — в самолете. Чтобы заранее не растрезвонил… Я помню, как мы Хрущева свергли, Брежнева поставили — никто еще толком ничего не знал, а этот ваш Ануар на всех перекрестках да по секрету: шу-шу-шу!.. Или вот что, скажи-ка ему в Москве, перед самым его выступлением… Не забудешь?"

"Нет."

"В случае чего, если потом Большой ЦК грохнет: "А почему ваш промолчал об этом самом Сулейменове?", показать кому следует вычеркнутый абзац: "Вот, мол, собирался бичевать, да только перед самой трибуной указали на регламент. А тот абзац, как назло предпоследний! Вот он. Убедитесь. Хлестко. Принципиально. Однако пришлось подсократить. Но в стенограмму съезда, ваша воля, можете включить", — посоветовал многоопытный Кунаев.

"А вдруг заартачится Ануар?"- спросил я.

"Без всяких там вдруг. Партбилет у него один, — тихо напомнил Д. А. и немигающе посмотрел мне в глаза. — Олжасу можешь сказать, чтобы особенно не дрейфил, но кое-что взял бы и на себя..."

По воздушной дороге в Москву ни Саин Муратбеков, ни Снегин с Лариным, ни я (а мы оказались рядом) про Бюро и про "Аз и Я" никаких разговоров не вели. Памятуя совет Кунаева, не стал я тревожить в полете и Алимжанова.

Слушали Дмитрия Федоровича, который и на этот раз оказался прекрасным рассказчиком. И Ларин вспомнил немало любопытных историй.

Я тоже не поотстал. Заговорили о Нурпеисовской эпопее "Кровь и пот". Она того, как любая классика, всегда заслуживает. Явление в общесоветской, а значит, и мировой литературе совершенно не ординарное. К тому времени (еще до службы в ЦК) у меня уже приключилась "кровопролитная" схватка в нескольких письмах со знаменитым ленинградским флотским-скептиком Виктором Конецким. Заслуженный прозаик-мореход публично обвинил Нурпеисова на страницах солидного издания в том, что он, Нурпеисов, подчистую споил Юрия Казакова в то самое время, когда Казаков напряженно трудился близ Алма-Аты над русским переводом эпопеи. Неплохо знаю это место и я — бывший Дом отдыха № 2 республиканского Совмина. Ездили мы туда к Казакову (и не только к нему) и с Бернадским и с другими литераторами. С Саином Муратбековым — тоже. Там же известные хороводы водили с Домбровским. Очень запоминательно иногда было. А иногда — не очень. Когда как.

А с Казаковым встречались и в Союзе писателей на проспекте Коммунистическом (ныне Абылай хана). Там Казаков проводил великолепные семинары по литературной стилистике, а я эти семинары восхвалял от всей души в "Огнях Алатау". Короче, пил человек, ясное дело, не только отварную воду, но и работал вовсю.

А вот по Конецкому выходило скандально, однако не очень убедительно. В самом деле, как смог бы Казаков успешно завершить свою работу, каждодневно находясь в бутылочных прострациях? Это раз. И потом так называемый подстрочник Бельгера, честное слово, ничем не уступал Казаковскому варианту. Это два. Именно поэтому третью книгу "Крушение" Лили Дени перевела на французский с подстрочника Бельгера, уже никак не опираясь на Казакова. Назвала — "Прах лета". Получилось совсем не худо!

Вот я и отписал Конецкому в Ленинград обо всем как на духу. Мореход не отмолчался, а взъярился. Не на шутку. Прислал угрозу открытым текстом, что немедленно вынесет наш завязавшийся разговор наружу. В самый авторитетный союзный журнал. Что ж, дорогой, выноси, ради Бога! — я тоже не брезгаю полемикой. Таким был смысл моего очередного ответа. Успокоился флотский (мир его праху!) лишь тогда, когда я ему четко пообещал заявится в Питер на порог его жилища (адрес известен по Справочнику СП СССР) и вполне предметно продолжить диалог.

Словом, говорить было о чем и о ком. Ну а поскольку в те годы каждый, стар и млад, просыпаясь утром, моментально с первыми же информационными сводками Казахского радио и московского "Маяка" до глубокого вечера (а то и нового утра) погружался в события державно-международные, то и в нашем полете мы о них не забывали.

И вот, по отдельности, но вдосталь пошуршав свежими газетами и журналами, по-новой сошлись на том, что в Казахстане и Союзе дела вершились немалые.

А иначе, право, и не было. За Казахстан, за СССР и за все социалистическое содружество перед остальным миром краснеть не приходилось. США по горло завязли в своих заграничных и ддалеко небескровных авантюрах, а наша — Афганская — еще не просматривалась. Про ввод войск стран Варшавского Договора в Чехословакию уже мало кто вспоминал даже на радиостанциях "Свобода" и "Голос Америки". Советские космические программы успешно стартовали одна за другой и — без никаких срывов. Близилась сдача первой очереди Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Атомный ледокол "Ленин" готов был достичь Северного Полюса.

На Старой площади в ЦК КПСС и в Кремле лучшие правоведы страны корпели над проектом новой Конституции СССР...

Нет, мы по воздушной дороге в Москву не зачитывали друг другу парадных газетных передовиц, а, замяв почти все негативы своего казахстанского и союзного бытия и даже забыв (пусть на время) про них, по-человечески просто и не без гордости радовались за страну, за республику, за себя тоже.

Снегин вспомнил, как до войны всякий раз в Москву стремился попасть самолетом, на который тогда многие посматривали с неодобрением и даже опаской. Пассажиры снабжались гигиеническими пакетами и спецтаблетками, якобы оберегающими от приступов морской болезни. Кажется, аэрон им было медицинское названье. А самолетные приземления-посадки следовали чуть ли не у каждого телеграфного столба. Поэтому гигиенические пакеты редко у кого оставались в целости и сохранности. Таблетки тоже.

"Мой однополчанин Леня Макеев на фронте труса не праздновал. Орденоносец. Редактор дивизионной газеты "За Родину". А вот от пассажирского самолета уже до войны шарахался, как черт от ладана. После того, как проучаствовал в агитполете по Казахстану в июле Сорокового года, откровенно писал мне: "Митя, я еле остался жив!.." Говорил, как с высоты двух тысяч метров он с завистью смотрел на поезд Караганда — Акмолинск. Пассажирам там было жарко и душно. Шестьдесят два градуса по Цельсию! Однако в эти минуты Леня желал быть среди них, но не в небе!"

Воздали мы должное грандиозным переменам в необъятных казахстанских небесах и всем поднебесном хозяйстве наших гражданских авиаторов, которыми руководил тогда Заслуженный пилот СССР, дважды Герой Социалистического Труда, почетный гражданин города Целинограда (в будущем Астаны) Николай Алексеевич Кузнецов.

Я подтвердил: да, Кузнецова всецело поддерживали Кунаев и министр гражданской авиации СССР Бугаев.

Ларин заметил: Бугаев очень близок к Брежневу и потому стал министром.

Снегин возразил: если бы министром стал другой, Казахстан оставался бы еще долго без больших крыльев.

Муратбеков напомнил: Бугаев, как Брежнев, тоже в прошлом фронтовик, а это влияет на взаимные симпатии, их укрепление и рост.

Я, видимо, к месту поддержал суждение Саина фактом: в бытность личным пилотом Брежнева еще в 60-х годах Бугаев спас над Северной Африкой громадный самолет с Леонидом Ильичом на борту от последствий стремительной атаки неизвестных истребителей. Внезапная атака эта вполне могла бы закончиться печально.

Ларин сказал: я сдаюсь, но учтите, что вы все норовите перед начальством по стойке смирно вытягиваться.

Снегин невозмутимо подтвердил: когда ради дела, то и это надо; поклон спины не ломит. Сказал, что ему было известно, как депутату и как давнему — тут он редкое слово привлек — заединщику Кунаева и Кузнецова: за считанные годы Казахстан обновил весь самолетный парк. Мало кто знает, как это сложно было и завести современные ВПП (взлетно-посадочные полосы) и аэронавигационные системы.

Кузнецов завел. Все (тогда 19) областные центры республики стали принимать лайнеры первого класса, а на свежую стратегическую бетонку в корне обновленного Алма-Атинского аэропорта (досадно и нелепо, но факт: отменное здание самого аэропорта сгорело за ночь на самом пороге XXI века) пожаловал 13 марта Семьдесят пятого года суперзвуковой Ту-144 с экипажем во главе с заслуженным летчиком-испыта-телем, Героем Советского Союза Эдуардом Вагановичем Еляном.

До Алма-Аты его Ту-144 успешно принимался то в Баку, Киеве Мурманске, то в Софии, Варшаве и Праге. И всякий раз из Москвы — без посадок. И вот наступил Черед Алма-Аты. Я рассказал, как вместе с Кунаевым и Кузнецовым мы внимательно вглядывались в улыбчивое лицо легендарного Еляна, довольного успешным перелетом и теплым приемом у казахстанцев. Но где же на его лице следы ужасной трагедии 3 июля Семьдесят третьего года? Чудеса да и только -никаких следов! Право, так бывает только в авиации!

А именно в том демонстрационном (злополучном!) полете в Ле-Бурже Еляна и экипаж подвело чье-то смертоносное разгильдяйство (вполне возможно, впридачу с очередной подлостью): уже, казалось бы, по всем параметрам обкатанный Ту-144 вдруг ни с того ни с сего стремительно стал валиться вниз. В считанные секунды Елян сумел увести многотонный гигант от крыш домов соседнего городка Гуссенвиля. Такой посадки еще никогда не было в практике знаменитого аса. По всем статьям Ту-144-й должен был вспыхнуть свечой. Но экипаж Еляна не допустил!

Двумя годами спустя судьба занесла и меня (осенью Семьдесят пятого) в этот французский городок вместе с другими участниками Дней культуры СССР на примере Казахстана. Там, на большом концерте, нам горячо аплодировали зрители из тех семей гуссенвильцев, которым от имени и за счет Советского правительства была определена немалая финансовая компенсация за перенесенный в результате нелепой катастрофы ТУ-144 испуг. Как это ни звучит парадоксально, ею они были в буквальном смысле осчастливлены, о чем откровенно говорили нам после концерта за чаркой виноградного вина уже в полуночный час.

Зато у Еляна на всю жизнь остались шрамы на сердце: трое из его экипажа погибли. Сам оказался без надежд на выздоровление. Но главное, считал Елян, самолет — не сгорел. Потом отечественные его, Еляна и Ту-144, — недруги подкидывали новые подлости. Всяческие козни чинились на уровне Министерств, выше и ниже. Кому было охота возиться со сверхзвуковым? Но Ту-144-й не остался на земле, как утверждал 28 июля Весемьдесят девятого года в газете "Правда" ее корреспондент Бадов. Нет, не остался. Бадов основательно подзабыл, что именно казахстанцы (Кунаев с Кузнецовым, в первую очередь) обеспечили регулярные пассажирские перевозки Ту-144-му по трассе Домодедово — Алма-Ата. Осенью Семьдесят седьмого года и Снегин побывал в таком полете. Ну а тому, что махровые ретрограды в Первопрестольной оказались могущественнее, надо ли удивляться? Разве не с их подачи был раскочегарен дымище катастрофы Ле-Бурже до вселенских размеров? Разве не они усиленно подыграли (бескорыстно, да?) закордонному сверхзвуковому конкуренту "Конкорду", а потом, как всегда, нашли веские основания и убедительные объяснения своим свинским действиям.

"Да нашему Николаю свет-Алексеевичу давно пора почаще брать в руки не только штурвал, а и перо! Страсти, знаю, у них Шекспировские! А пером он не хуже штурвала владеет! И никакого литературного шефства ему не надо. Сам пишет! Но умение это, вы знаете, у нас среди руководителей, столь же редкое, как оазис в Сахаре! — уверял нас Снегин. — Кузнецову есть о чем вспомнить. Есть, что сказать. Есть, как ответить на наш извечный вопрос — что делать? Я думаю, у него непременно получиться прекрасная Книга! "

Снегин хорошо знал Кузнецова по совместному депутатству в Верховном Совете. Вместе ходили по большим кабинетам в Москве, выбивая нужное для республики. Вместе отчитывались о сделанном в избирательных округах. Вместе переживали беды и неудачи, тенденциозные, а зачастую глупые нападки "Правды", "Известий", других ручных газет Центра. Они были очень схожи друг с другом, оба коренных казах-станца, — талантливым отношением к людям, золотым запасом личной порядочности, преданностью делу.

Предвидение Снегина сбылось в Девяносто пятом.

"Вот эта книга всем книгам — Книга!" — восхищенно сказал мне тогда Снегин и посоветовал отозваться о ней соответственно. Снегинской рекомендации я последовал бы непременно, даже если бы ее не было.

Действительно, без благодетельной помощи литературных записчиков Кузнецов, с финансовой под держкой казахстанской авиакомпании "Саяхат" и при активном творческом участии Генерального директора издательства" Атамура" (что в вольном переводе означает "Наследие отцов, старших, предков") Мухтара Кул-Мухаммеда выпустил в свет книгу, считаю, необыкновенную. Книгу Жизни. Назвал — "Штурвал и Курс". Возвращая нам прошлое, хронологически и событийно эта Книга она емко объяла три четверти сурового XX столетия во всей полноте, без прикрас и умолчаний.

Ныне простая фамилия Кузнецова во многих авторитетных энциклопедиях мира, а сам он, разменяв уже восьмой десяток лет, может летать, держа штурвал и курс столь же крепко, как и прежде.

Когда Снегин говорил о Макееве, Ларин слушал скептически. Видимо потому, что считал Макеева сносным журналистом, но не признавал в нем писателя. Как впрочем, насколько знаю, и сам Макеев (не только он) не видел в Ларине большого литератора. Однако вовсе не о Ларине похаживала в Писательском Доме и вне его едкая эпиграмма: "Из всех из Снегинских лакеев остался лишь один Макеев. Друзья! Известно нам давно, насколъ прилипчиво..." и далее следовало словцо, которое Ленин в первом и во во втором слоге писал через "о".

Черт, что ли, дернул Ларина за язык напомнить об этой эпиграмме?

Снегин в долгу не остался.

Поскольку о Ларине эпиграмм сочинено не было, Д.Ф. выдал четверостишье о старом литераторе Н. И, А-ве, которому Ларин благоволил, хотя называл его графоманом. Оно было убойным. Совершенно неправдоподобное и гиперболическое в своей "гаврилиадной" основе, звучало так:

"Об ляжки юных баядерок он трет свой дряблый недомерок. Напрасен сей прискорбный труд. Купил бы лучше за пятерку на городской толкучке терку. Ведь старый хрен о терку трут."

Ларин сердито огрызнулся:

"У Вас, Дмитрий Федорович, с орфоэпией нелады. Надо не "об ляжки", а — "о ляжки".

Снегин невозмутимо парировал:

"Так это же не у меня, милейший Веня, а — у моего тезки Мити Рябухи. Он злые эпиграммы сочинял даже сам на себя. Как Пушкин. Для популярности!"

Ларин презрительно хмыкнул:

"Знаем-с… Не очень великий мастер Ваш тезка в этом жанре!"

И брезгливо прочитал наизусть:

"Дамы! Митю не вините! Митя очень знаменит. Но учтите, что у Мити — убедительно стоит!.." Или вот еще: "Не ветер бушует над бором. Не в поле поземка метет. То Дмитрий Рябуха с своим самогоном к девицам отрадным грядет!" Топорно и совсем не остроумно!"

"А где и у кого остроумно?" — спросил я, заведомо догадываясь, что Ларин непременно свернет на Ленинград и Дудина.

Не ошибся.

Для начала Бен напомнил нам, кто такой Виссарион Михайлович Саянов. В свое время видный-превидный эпопей-щик. Лауреат Сталинской премии за толстенный фолиант "Небо и земля". Потом последовало:

"Встретил я Саянова. Трезвого, не пьяного. Трезвого, не пьяного? Значит — не Саянова!"

Не пожалел перевоплотившийся в Ларина Дудин даже довольно известную в ту пору поэтессу Инбер, вещая ставшим раскатисто-сварливым голосом Вениамина Ивановича:

"Ах, у Инбер-р, ах, у Инбер-р — что за ножки, что за лоб! Все смотр-рел бы, все смотр-р-рел бы. Все смотр-рел бы на нее б!"

"Ну это уже чересчур! — деланно осудил Дмитрий Федорович Дудина-Ларина и тут же запротиворечил сам себе. -Какими же мы становимся ханжами, а? Пло-о-тненько на все пуговицы застегнулись. Вконец запостились. Фильмы наши глянуть, так в самом деле из них выходит, что детишки рождаются в капусте или их приносит в клюве добрый аист. В книжках ядреного слова боимся. А жизнь-то продолжается! Жаль нет у нас ни своего Гиляровского, ни своего Кони, ни своего Дорошевича! Есть жалкие эпигоны, да и только! А где правда? Что пишется подлинного о литераторах и журналистах? Чем сами они живут-дышат? Безразмерными докладами на съездах и длинными статьями в газетах? Что ни мемуары, что ни воспоминания — сплошная патока. Будто бы и не живые люди, а кондитерские изделия! Как Вы сами-то считаете?"-обернулся к Муратбекову и мне Снегин.

"Так и считаем, Дмитрий Федорович", -ответил я.

Муратбеков дипломатически помалкивал и улыбался, поглаживая на откидном столике развернутую "Литературную Газету", уже переполненную предсъездовскими размышлениями стахановцев социалистического реализма.

Я поначалу тоже не встревал в этот вдруг разгоревшийся айтыс, но потом мне почему-то захотелось приподнять в глазах Ларина творческую весомость Макеева и Рябухи.

Вспомнил вслух, как написал назло всем эстетам о Рябухе в "Огнях Алатау" похвальную статью. Тогда власти еще помнили отчаянный экзерсис увечного поэта из народа (с глазами у Рябухи было плохо). Его немалой семье долго не давали квартиры. Терпение истощилось, и он разбил возле здания горсовета у бронзового бюста славного летчика-алма-атинца, дважды Героя Советского Союза Луганского рваный семейный шатер с нехитрыми пожитками. Подействовало, да еще й как! Кстати, сам Луганский иногда не был доволен собой и этим бюстом. Приходил как-то в один из своих наездов на родину и ночью палил в свое бронзовое эго из пистолета. Довольно метко стрелял.

А про Макеева, к сожалению, я тогда не мог сказать тогда немногое, но, видимо, по-своему бы значащее, потому что время не приспело: еще надо было прожить полтора года, чтобы в январе Семьдесят восьмого оказаться в КНДР. Кунаев с Ильичевым (я тоже был включен в официальный состав партийно-правительственной делегации СССР) вели в Пхеньяне важные переговоры с уважаемым и любимым вождем корейского народа, несгибаемым стальным полководцем, маршалом Ким Ир Сеном и другими руководителями Страны Утренней Свежести; так вот там, помимо ордена Ленина и других даров великий корейский вождь с благодарностью принял несколько книжечек в русском переводе Макеева под названием "Корейские сказки". А "Сказки" эти я закупил в Алма-Ате. Правда, умолчал, что они в Книготорге лежмя лежали. Но знать об этом корейскому вождю было необязательно. Ким Ир Сен, в прошлом капитан Советской Армии, прекрасно владел русским языком. Однако с Кунаевым, Ильичевым и всей делегацией предпочел говорить на своем госу-дарственом языке.

Естественно, на судьбе двусторонних отношений между государствами и правящими партиями Макеевский перевод особенно не сказался, но тем не менее уже где-то в году Восьмидесятом Снегин остался как-то мне благодарен за услышанное о своем однополчанине.

А по дороге на писательский съезд поговорили и о корейских литераторах Казахстана.

Все они или почти все были в добрых друзьях Снегина, равно как и немецкие литераторы. А уж об уйгурских и говорить не приходиться — их тематика была Снегину близка еще с времен его поэтической юности.

"Корейцами и в литературе мы можем гордиться. Особенно сильны они драматургией и поэзией. Тут, право, какая-то закономерность. Во-первых, известно, что без громадных трагедий нет и великих сценических драм. Примером тому хотя бы Шекспир… Или Пушкин… Возьмите "Бориса Годунова", а? — рассуждал Снегин. — А жизненных трагедий нашим корейцам и всем нам, не занимать… Память о мытарствах своей исторической Родины… Вторая Родина — Россия приютила и приветила… Сколько корейцев сложили за нее свои головы! До депортации. Надо же было поверить идиотским романам довоенной поры, где корейцы чуть ли не сплошь выставлялись тайными и явными агентами микадо!.. И вот, считайте, третья Родина — Казахстан..."