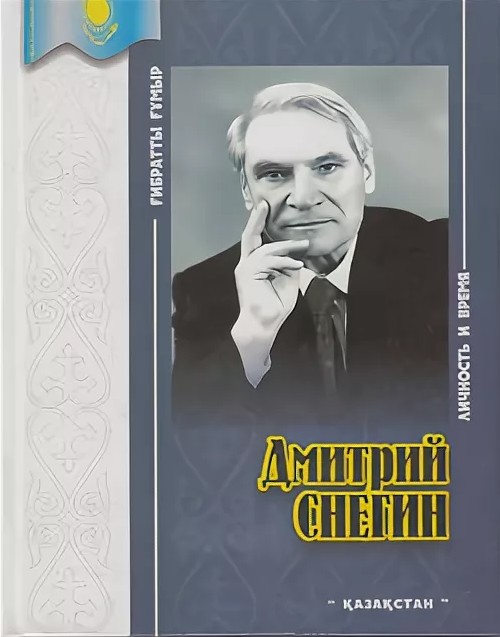

Личность и Время — Дмитрий Снегин

| Название: | Личность и Время |

| Автор: | Дмитрий Снегин |

| Жанр: | Биографии и мемуары |

| Издательство: | |

| Год: | 2003 |

| ISBN: | |

| Язык книги: | Русский |

| Скачать: |

Страница - 4

ПОД ОРЛАМИ СЕМИ РЕК

О старине Семиречья, о старом Верном Снегин мог говорить часами.

Но, повторяю, еще больше любил слушать.

Мне тоже было что ему поведать по этой близкой его сердцу теме — еще в году этак Восемьдесят девятом или Девяностом он сам навел меня на мысль о том, чтобы написать цикл исторических новелл с общим заголовком "Под Орлами Семи Рек".

Откуда Орлы? Очень просто. В старом Семиреченском гербе они значились по количеству уездов, а еще этот герб симметрично украшался мусульманским Полумесяцем и христианским Крестом — в знак полного паритета главных верований огромного края, а значит, и равенства людей, их исповедовавших.

Мало-помалу, но цикл мною писался с громадным увлечением, и Снегин от всей души приветствовал каждую мою публикацию, как правило, появлявшуюся в газете "Огни Алатау". Или в "Аргументах и фактах".

А когда количество страниц рукописи перевалило за 200, Дмитрий Федорович присоветовал отнести ее в журнал "Простор", что мною и было сделано. Передал экземпляр, как предполагал, в надежные руки моего и Снегина доброго и давнего знакомца, журналиста и писателя-историка просто-ровца Евгения Николаевича Г-ва. Мы с вице-президентом Международной литературной ассоциации "Евразия" Саином Муратбековым сосватали расторопного Женю (по совместительству) ответсеком и в основанный Олжасом Сулеймено-вым одноименный наш альманах.

"Ну так когда будем в "Просторе" читать "Под Орлами..."? — время от времени интересовался Дмитрий Федорович, поглядывая то на меня, то на своего золотистого степного орла, широко раскинувшего над нами свои мощные крылья.

"Наверное, скоро", — каждый раз отвечал я, размагниченный категорически уверениями Г-ва в том, что материал не залежится, что главный редактор "Простора" (а тогда уже пошла чехарда с ними) в курсе и т. д. и т. п.

Наконец настал денек, когда на ставший чуть ли не ритуальным вопрос Снегина я ответил:

"Оказывается, в "Просторе" рукопись засеяли. Да так, что найти не могут".

"Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!- всплеснул руками Дмитрий Федорович. — Как же так можно?"

"Выходит, можно. Не первый случай. Да Господь с ними. У меня еще экземпляр есть. Только вот в ненадежные руки я уже его отдавать не стану", — последовал мой ответ, мысленно сдобренный, разумеется, соответствующими эмоциональными пожеланиями в адрес милейшего Г-ва, укатившего через пару-тройку лет в Подмосковные дали.

"Может быть, мне надо что-то предпринять? Вы точно уверены, что не следует? Ну хорошо. Только сами-то не бросайте доброго дела. Помните Булгаковское — рукописи не горят", -утешил меня Дмитрий Федорович.

"Не горят, зато, как видите, теряются", — подумал я, но не стал говорить этого. Помнится, попросил его рассказать о соседях по старой улице Городской, которые ближе всех были Поцелуевым.

Оказалось, что таковыми были Моисеевы.

Именно с ними многие годы, можно сказать, всю жизнь, прожили Поцелуевы-Снегины душа в душу.

Мать Снегина была крестной матерью Тихона Никитовича Моисеева — сына Никиты Трофимовича Моисеева, садовника, которого сам Снегин тоже называл не иначе, как великим. Оба, отец и сын, одарили Семиречье чудеснейшими творениями своего многолетнего труда и, прежде всего, созданием алма-атинского апорта-яблока, которое, как говорил Снегин, надо на руках носить да радоваться, мир им обогащать. Именно за этот сорт Никите Трофимовичу на Международной выставке Тринадцатого года в Северной Пальмире были вручены диплом первого класса и Большая Золотая медаль.

С немалой плодотворностью поработал в садоводстве и Николай Никитович Моисеев. Его трудам Снегин весной Шестьдесят третьего года посвятил проникновенный очерк "Человек и яблоня". Любопытный щтрих: Николай Никитович зимой "отдавал на съедение студентам отборные яблоки, но с одним условием — собрать все заключенные в плодах семена — все до зернышка". Они ему нужны были для дальнейшей селекционной работы, немыслимой без стоического долготерпения. Естественно, студенты не отказывали любимому преподавателю. Но в Тридцать шестом бездипломного Николая Никитовича вежливо попросили из Алма-Атинского сельхозинститута. Но семиреченские колхозники не дали пропасть незаурядному дару Моисеева, взяли к себе. Потом Николай Никитович ушел на фронт. Чудом уцелел. Вернулся в августе Сорок пятого и наперекор всем ретроградам и вечным завистникам (а было их у него изрядно) снова взялся за свое многотрудное дело (ЦГА РК, ф. 1965, оп. 2, д. 32, лл. 1-5).

Дмитрий Федорович не раз обращал внимание на то, что академик с мировым именем Николай Иванович Вавилов (попавший стараниями НКВД в агенты иностранных разведок), работая со своими научными экспедициями на территориях СССР, в Средиземноморье, Северной Африке, в Северной и Южной Америках, обнаружил очаг образования колосовых культур в Абиссинии (нынешней Эфиопии), огуречных культур — в Хорезме, а очаг образования плодовых — в Семиречье и — конкретно — в Алматы!

Я вспомнил, как осенью, в самом начале 60-х, по урожаю яблок, к нам в редакцию "Алма-Атинской правды" наведывался Тихон Никитович Моисеев — сам, будто наливное яблоко, крепкий и розовощекий. Но седой — до полной белизны. Угощал отборными плодами и торжественно оповещал: в Парке имени Горького, в павильоне рядом с озером и аттракционами, выставляет свой садоводческий стенд. Просил прислать фотокорреспондента. Обычно туда направлялся Игорь Леонидович Кенарский, чтобы вернуться в редакцию не только с удачными фотокадрами, но и со щедрыми дарами Моисеев-ского сада.

"О да, Тихон Никитович любил агитировать не словесами, а конкретикой своего чудесного труда, — подтвердил Снегин. — Ему ничего не стоило с корзиной отборных яблок посетить обком партии или даже ЦК. Особых пропусков тогда не требовалось, а его многие знали… По сути, именно Моисеевым я обязан выбором своей специальности — по факультету плодоводства нашего сельхозинститута. Повторяю — аристократическому факультету… Отец с матерью тоже страсть как хотели видеть меня дипломированным агрономом!.. Я же сам у них родился под яблоней!.."

Крупные руки Дмитрия Федоровича живо дублируют его слова. Он то сжимает все пальцы в оба кулака, то разжимает их и крепко сцепливает в огромный замок, кладет его на колени, встряхивает, замок рассыпается и передо мной снова распахнутые две широкие трудовые ладони, с которых их хозяин будто бы считывает видимые только ему письмена, да такие ладные и правдивые, что я невольно приближаюсь взглянуть: а действительно, не начертано ли там чего-либо магического? О, эти говорящие руки Дмитрия Федоровича -тому, кто их видел и слышал, их вряд ли забыть...

"А еще чем памятен для меня дом Моисеевых, так это его чердак. Я на этом чердаке часами пропадал. Читать еще не умел, но, знаете, тянулся к книге. Рисовал целые страницы, буквочка к буквочке, даже не зная, что они означают. Однажды отец сказал: "Да ты же Короленко списал — "Лес шумит"! -Как "Лес шумит"? — "Вот смотри:" Лес шумел..." и так далее..."

"А далее?.."

"Не пытайте, Слава. Далее тоже хорошо помню и доныне… Эта же трагическая полесская легенда Короленко не одну страницу занимает. Кровавая, жестокая повесть… А я ее, значит, еще ничего не понимая, от эпиграфа "Было и быльем поросло" до даты создания — год Восемьдесят шестой, дай Бог памяти, разумеется век Девятнадцатый, воспроизвел. Как говорится, в масштабе один к одному. И после этого быстрее быстрого выучился чтению и письму… А потом уже и до страшного корневого смысла "Леса" дошел… Особенно вот до этих слов деда-рассказчика: "Шумит лес, шумит и днем и ночью, зимой шумит и летом… И я, как та деревина, век прожт в лесу и не заметил… Вот и в могилу пора, а я подумаю иной раз, хлопче, то и сам смекнуть не могу: жил я на свете или нет… Эге, вот как! Может, и вовсе не жил..." Этими словами я был потрясен и магически очарован! Подумать только — вечная загадка экзистенции… Мы привычно до сих пор недооцениваем Короленко… Но это уже немножко другой разговор, а сейчас мы — о Моисеевых и наших садах… Но и когда повзрослее стал, дорогу на чердак не забыл. Попался мне как-то номер журнала "Крестьянка" с портретом Троцкого на обложке. Да-а… Очень выразительно художник его выписал! Красив собой был Лев Давидович, что скажешь. Курчавые волосы. Лоб повыше Сократовского. Жгучие глаза. Усы и бородка, чем-то похожие на Ленинские… А на следующий мать меня на базар послала. Иду я неспеша через Пушкинский парк по аллее к Собору, а люди почему-то сбегаются к другой аллее. По ней вышагивает мой журнальный знакомец, ну прямо-таки копия, даже лучше, а за ним в отдалении двое сопровождающих. И все, значит, шушукаются: "Троцкий! Троцкий!.."

"Что же, это единственное было видение? Димаш Ахмедович рассказывал, как сам в горах его встречал. С охоты Троцкий возвращался..."

"Не сомневаюсь. Мы с Димашем тоже по горам немало полазили. Я уже стихи писал, а они все больше про политику с Васей Бояркиным толковали. Осенью и в зиму носил куцую шинелишку. Воротник поднимал часто. Уже тогда на него невозможно было сердиться — обезоруживал улыбкой… Да что я Вам говорю, сами знаете… А охотиться Троцкий был большой мастер. Горы тогда для нас были все — и путешествия, и открытия. Грибы, ягоды, урюк… То белка, то улар… А однажды с приятелем на медведя вышли. И вот раз, у нас с ним ружье двадцатого калибра, не нарезное, дробовик, друг меня хватает за локоть: "Стой! Не дыши! Козел идет! Чихает! Сейчас мы его жахнем!" Точно — кусты раздвигаются, но за ними вовсе не козел, а две хорошие охотничьи собаки и потом сам хозяин с отличной двухстволкой. Хорошо экипирован, чин по чину. А там вроде еще какие-то люди. Мой друг оторопел. Хорошо — не успел жахнуть по собакам. "Ты что, -вопрошает у их хозяина, — чихаешь, как козел?" и — трясет ружьем. Собаки хвостами виляют, а у того ни гнева, ни испуга. Говорит: "Бог милостив!",- смеется в бородку, а пенсне сверкает на солнце..."

"Троцкий был в Алма-Ату сослан Сталиным в Двадцать восьмом году. Сложа руки не сидел. Отправил своим сторонникам за восемь месяцев почти полторы тысячи телеграмм и писем! Получил не меньше. В январе Двадцать девятого решили его выслать из СССР. В Тридцать втором призывал: "Сталин завел нас в тупик… Надо, наконец, выполнить последний настоятельный совет Ленина: убрать Сталина". Тогда-то и лишили Троцкого советского гражданства. А в августе Сорокового — жизни. Это сделал испанец Рамон дель Рио Меркадер. В Мексике. Отсидел по приговору суда почти двадцать лет. Затем жил на Кубе, в Праге, в Москве. Потом снова на Кубе… В Шестидесятом в Кремле ему вручили Золотую Звезду Героя Советского Союза… Умер в Семьдесят восьмом… Я это сам из газеты "Монд" вычитал и первым Димашу Ахмедовичу доложил… А до того, как покончить с Троцким, одного за другим убирали всех ему близких и родных людей".

"Да… Страшная дьявольщина!.. У Троцкого в народе был огромный авторитет. Он умел влиять на людей. Мощный интеллект! Поразительные организационные способности! Сила предвидения! С каким восхищением писал о нем Джон Рид!.. Цемон революции! Кажется, его метафора… С авторитетом Сталина не сравнить. Ленин и Троцкий. Троцкий и Ленин. А Сталин так, с боку припека… Хотите, Слава, знать, кто доставил Троцкого из Ташкента в Алма-Ату?"

"Разумеется..."

"До Ташкента чекисты везли его железной дорогой, а из Ташкента уже вез его мой дядюшка Порфил. Если по метрикам, то Порфирий, значит… Да-да! Так что мы старые троцкисты! Дядюшка и тогда серьезно занимался извозом. А при царе возил до железной дороги яблоки Моисеевых для Императорского Двора. А там уже, от Ташкента, другие люди их сопровождали. Экипаж у него был что надо. В буквальном смысле на железном ходу! И с комфортом..."

"Что же, автомобиля не нашлось?"

"Представьте, так посчитали надежней. Это уже в Алма-Ате закрепили за ним грузовик и легковую машину. А из Ташкента Троцкого вез наш Порфил на своем необыкновенном шарабане, а следом по бокам конные. Так сам дядюшка рассказывал. Но куда как позже. А тогда с него строгую расписку взяли, чтоб молчал… Жил Троцкий на улице Красина, прежде, как Вы знаете, улицей Поля Гурдэ называлась. Прочный особняк в полтора этажа. Обслуживающий персонал, повара… Охрана… Семнадцать комнат, не меньше. Почему знаю? Да потому, что там потом Союз писателей квартировал. Помню крыльцо, кабинеты, коридоры… Затем там поселился областной архив, а сейчас там ничего и в помине… "

"И о доме-то Моисеевых и саде при нем тоже теперь одни воспоминания..."

"К сожалению, это так. В Восемьдесят четвертом году не стало ни дома Моисеевых, ни их замечательного сада на углу улиц Джамбула и Мукана Тулебаева. Это у нас умеют — рубануть под самый корень, чтобы потом никаких следов… Представьте, хотя сейчас уже почти невозможно вообразить, что там, где у нас в городе сверкают фонтаны и витрины, бушевали когда-то цветущие дебри диких яблонь, бродили по ним осторожные горные козлы, порхали красноперые фазаны, мелькали тут и там белесые зады множества зайцев… В том-то и есть неповторимая уникальность нашего города — в его садах! А что не назвать бы именем Моисеевых самую лучшую улицу нашей столицы, да украсить ее достойным памятником семиреченским садоводам. — Вот тогда интерес к нашему городу охватит весь мир!.. У меня сердце кровью обливается, когда я вижу, как по предгорьям идут под топор наши сады. У нас действительно многое погибло и гибнет — я устал об этом говорить, писать, умолять… "

Именно так он говорил мне и своей дальней родственнице, внучке агронома Моисеева, казахстанской журналистке Елене Брусиловской. Но если бы Снегин не говорил, не писал, не умолял, — невосполнимых потерь, несомненно, было бы катастрофически больше.

Снова толкуем о Федоре Давыдовиче. За всю свою жизнь он лишь однажды отбыл из дому — к Мухамеджану Тыныш-паеву в штаб Южной стройки легендарного Турксиба — Туркестано-Сибирской железной дороги. Начальником Южного участка был Березин, а Тынышпаев возглавлял проектноизыскательские работы. А всем грандиозным строительством курировал Турар Рыскулов, председатель особо созданного тогда Комитета...

Кто-кто, а Тынышпаев знал, что первоначально проект этой дороги выдвигали французские инженеры, деятельно поддержанные Кауфманом и Колпаковским. Однако ярые завистники Кауфмана при царском Дворе дело провалили, и оно стало возможным лишь много позже.

Став железнодорожником, Поцелуев-старший безотказно и ударно трудился под началом Тынышпаева до самого конца строительства. За свою работу и рационализаторские новшества неоднократно премировался. К слову, на этой гигантской стройке не было ни одного подневольного, ни одного зека — факт в многострадальной истории Казахстана и всей тогдашней Страны Советов поистине небывалый. Турксиб, длиной 1445 километров, построили почти на 17 месяцев раньше срока, намеченного Рыскуловым. Уже 25 апреля Тридцатого года в день смычки Северного и Южного участков первый сквозной поезд провел бывший чабан, первый казах-машинист Кошкинбаев. Весь дружный и слаженный коллектив строителей стал Краснознаменным — то есть был удостоин редкого по тому времени ордена Трудового Красного Знамени.

"Вот видите, Слава, уже тогда мы Турксибом доказали, что можно было бы вполне обходиться без ГУЛАГ а! Труд, он тогда по-настоящему труд, когда он свободен, а не подневолен. Это главным аргументом у Рыскулова с Тынышпаевым было, за что их всякие подлецы возненавидели и в конце концов угробили. А мой батя до своего последнего дня гордился, что был настоящим турксибовцем!" — сказанное об отце, Рыскулове и Тынышпаеве Дмитрий Федорович оборачивал в пользу пожизненно исповедуемой им идеи социализма с человеческим лицом.

Да, честный труд в дружной семье Поцелуевых любили. Бездельников в ней не уродилось. Каждый и каждая — три брата и три сестры! — знал свое дело, свои обязанности, которые по дому распределяла заботливая и рассудительная Федосья Сергеевна.

Но, что и говорить, годы были такие, когда до молочных рек с кисельными берегами было очень далеко. Выпадали дни воистину черные. Поэтому в немалой семье Поцелуевых не чурались любой работы.

Дмитрий Федорович 18 ноября Тридцать восьмого года -перед вступлением в ВКП(б) — так писал в своей "Автобиографии" (орфографию, пунктуацию и стилистику сохраняю полностью):

"Мать принадлежала до Октябрьской революции к сословию мещан. С момента семейной жизни нигде не работала (если не считать стирки белья и ухода за огородами в кулацких семьях)… Но и отец и мать всеми средствами старались нас, своих детей, устроить в школы, что-б мы могли учиться… "

Прерву тут цитату. Ибо есть смысл напомнить, что это уже стараниями усердных жрецов классового подхода (и не только ими) выше небес были превознесены действительные и мнимые достоинства гегемона революции — рабочего класса, а понятия мещанин и обыватель всячески принижены и опошлены. Между тем изначально ничего зазорного в них не было и нет. В основе первого всегда было место, второго — быт. И к мещанскому сословию относились горожане и горожанки, в большинстве своем люди грамотные, начитанные, стремившиеся и детям своим дать посильное образование.

Именно такой и была мать Снегина.

Характер у Федосьи Сергеевны (в девичестве ее фамилия — Землянская) был не особо властным, но на отца и детей она всегда могла повлиять так, как это было нужно, особенно в трудные для семьи дни, недели и даже месяцы.

Впрочем, этого не скрывает и сам Снегин в Автобиографии, правда, не выдвигая тут мать на первый план:

"Помню случай, когда дома не оказалось копейки денег, плату за мое учение нужно было вносить, мы с отцом, что-б меня не отстранили от учебы, договорились с зав. школой так: весной, в счет уплаты за мою учебу, отец обязуется отремонтировать и покрасить в школе крышу… Я проучился год спокойно, а весной вместе с отцом я красил крышу в своей школе.

С этого момента я втянулся в работу. Зимой -учился, а в каникулярное время вместе со старшим братом и отцом крыл крыши, красш полы, окна, двери.

В 1928 году, как сына рабочего-железнодорожника меня приняли в школу Турксиба (ныне школа № 10). Учился я хорошо и по окончании 6-й группы нас, ударников, правление Туркестано-Сибирской железной дороги премировало поездкой -экскурсией в Москву и Ленинград. Первый раз в жизни в 1929 году я увидел паровоз, узнал трамвай, побывал в Москве, Ленинграде. Первый раз увидел Смольный и В. И. Ленина в Мавзолее. Эти впечатления детства никогда не изгладятся в моей памяти!

В 1930 году я поступил на рабфак при Алма-Атинском сельскохозяйственном институте (СХИ)..."

После рабфака перешел в СХИ, который окончил в 1935 году, получив звание агронома-плодовода. Правда, по этой специальности работать мне не удалось. Виной тому — моя горячая любовь к литературе. И в школе и в институте я непрерывно работал над собой в этой области и уже в 1934 году выпустил в свет первую книгу своих стихов "Ветер с Востока” под псевдонимом Дмитрий Снегин, который теперь стал моей второй фамилией...''

Стоп-стоп, дорогой мой читатель.

Вот именно тут и есть смысл прежде чем хотя бы вкратце поведать о том, как Дмитрий Федорович обрел свое литературное алътер эго, кто его тут надоумил и стал его крестным отцом, — рассказать о самом главном (так он считал!) спутнике и верном друге его многотрудной жизни ...