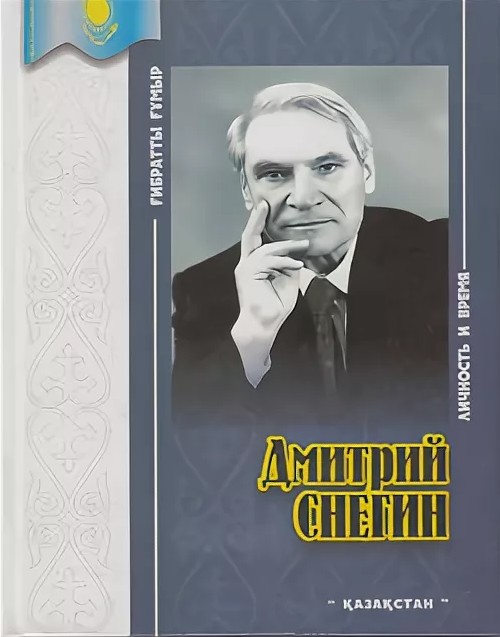

Личность и Время — Дмитрий Снегин

| Название: | Личность и Время |

| Автор: | Дмитрий Снегин |

| Жанр: | Биографии и мемуары |

| Издательство: | |

| Год: | 2003 |

| ISBN: | |

| Язык книги: | Русский |

| Скачать: |

Страница - 3

РОДИЛСЯ ОН С ПЕРОМ В РУКАХ?

Да, конечно же, нет. И еще раз нет.

Хотя именно так можно подумать, глядя на полки Снегинских книг, изданных в разные годы. Они, эти книги, есть не только в Книжных палатах и Национальных библиотеках Казахстана и России, Польши, Чехии, Великобритании, Франции, лучших собраниях и хранилищах всей Евразии, Библиотеке Конгресса США...

К счастью, они есть у нас повсюду там, где спасены от бездумной ликвидации и ныне действуют, слава Аллаху, не сгинувшие в годы крутых лихолетий, библиотеки — от скромных аульных и сельских, школьных и профсоюзных до самых представительных научных и общенациональных.

Но если знаменитые сатирики Ильф и Петров (к слову, всегда чтимые Дмитрием Федоровичем) категорически утверждали, будто бы статистика знает все, то по отношению к изданиям и публикациям Снегина (а печатался он в самых разных жанрах и форматах без какого-либо значительного антракта на протяжении семидесяти лет) это их утверждение и по сей день лишь приблизительно.

А посему заполнить сей досадный библиографический пробел (по дельному совету В. К. Ермаченкова) я тоже посчитал своим долгом.

Это ему (мне тоже) Снегин поверял многие из никогда им не афишируемых беспокойных мыслей о том, как довелось пожизненно выйти на собственное Литературное Поле и взяться, пусть под самыми разными названиями, но все-таки за одну-единственную Книгу — Книгу Жизни, работа над которой, — без ложного пафоса восклицал он, — дай Бог не была бы завершена! И эти разные названия всегда есть незамутненные грани одного великого кристалла Бытия и как хочется делом ответить на вечно тревожащий совесть вопрос: когда же напишу (и напишу ли?) мало-мальски сносную книгу? То, что мало кто из собратьев по литературному перу рискнет категорично ответить на этот вопрос — не утешение, а наоборот, нескончаемое душевное беспокойство. И тут он вспоминал про одно из самых искренних и глубоких писем поэта Жуковского Пушкину.

"Ты богач, у тебя есть неотъемлемое средство быть выше незаслуженного несчастья и обратить в добро заслуженное, если с высокостию гения соединишь и высокость цели!", -утверждал Жуковский.

И это ничто иное, как верное суждение о желанной слиян-ности истинного таланта и постоянного, никем не мерянного, интеллектуального труда с первейшим долгом Гражданина.

Что же касается грамоты (церковно-славянской и обычной гражданско-мирской, обиходно-тюркской и даже, представьте себе, греческой и латинской), а также разноязычных книг как таковых, то все это в роду Поцелуевых чтилось исстари. И вообще нам уже давно пора распрощаться с активно раскуль-тивированными после известных событий Шестнадцатого года ложными представлениями о почти поголовной интеллектуальной забитости туркестанцев в целом и семиреченцев-жетысуйцев в частности.

Главным же глашатаем тут выступал знаменитый симбирский земляк Ленина душка Керенский, окончивший гимназию в Ташкенте с золотой медалью. Не между прочим: это он с получением независимости Финляндии продиктовал ее Сейму немедленный самороспуск, а жаждущим оной полякам, оккупированным Германией и Австро-Венгрией, цинично предписывал угомониться. И туркестанцев опорочить в своих речах и писаниях незабвенному Александру Федоровичу удалось на значительный исторический срок. Отмываться же от них еще долго, поскольку уже за гробом у этого душителя народов и неуемного витии обнаружилось уже за порогом XX века немало почитателей, готовых взасос и неустанно целовать его пониже спины за якобы любезно дарованные им повсеместно несказано-сиятельные демократические права и свободы. И вроде как напрочь забываются при этом едко изреченные им слова политического рецепта-предписания 13 декабря Шестнадцатого года с трибуны российской Государственной Думы еще задолго до восшествия на державно-премьерский престол: "Господа! Туркестан и смежные киргизские (то есть казахские — В.В.) области — это не Тульская или Тамбовская губернии. На них можно смотреть, как смотрят англичане и французы на свои колонии". Так что национальный вопрос, ни на западе матушки-России, ни на ее востоке Керенский не запутывал — решал его куда как просто, пологая, что и туркестанцам, совсем ни к чему тут такие мелочи жизни, как просвещенность и тем более независимость.

Но как бы то ни было, славные семейные традиции святого обожествления рукописного и печатного знака в Туркестане и Казахском Семиречье-Жетысу своими корнями (как бы того не замечали нынешние обожатели всякого рода керенских) уходят в седую глубь веков. Если угодно, то к эпохам аль-Фараби, святых братьев Кирилла и Мефодия и более ранним, когда на бурных волнах насильственных и естественных смен государственных и полугосударственных структур, религий и культур, как никогда, высоко поднималась цена человеческих знаний и самой обыкновенной грамоты (грамотности).

Большая семиреченская семья Поцелуевых тоже не оставалась на обочине этих традиций. Потому-то и сам Федор Давыдович по всей округе не просто слыл еще и большим книжником, но и был им. А весьма состоятельный дед Снегина по матери (воронежский) владел не только грамотой, но и большой библиотекой (что было все-таки редкостно в тех краях), и, как тогда говорили, имел выезд, то есть содержал в хозяйстве экипаж с лошадьми. Федор Давыдович был очень доброго нрава человек, любил песню.

Сам Снегин вспоминал:

"Отец не пел, а будто бы молил. И люди внимали ему, его тенору, словно вкладывал он в каждую песню все их личные надежды и страдания. Кстати, надо уметь скрывать страдания. Чужие страдания у тупых натур вызывают животную ненависть и злобу. Это для них слаще меда. А посему — зачем таким доставлять удовольствие?.. Но мы с Вами — о песне толкуем… Так вот, у каждой песни отца, как у каждого человека, была своя особая СУДЬБА. В песнях для него и его друзей была крепкая опора. Знаете, сытое, бездумное благополучие разобщает людей. А горе сближает. Я, конечно, обеими руками за всеобщее людское счастье. Но оно должно быть непременно осмысленным! И тут помогает песня. Глубже отрады не бывает… Да и наши молодые подголоски не тонули в общем хоре — как знак непрерывности в связки поколений: дед — отец — сын — внук… ".

А еще отец был памятливый и прекрасный рассказчик.

"Право, не хуже Ираклия Андроникова", — уверял Дмитрий Федорович, обладавший возможностью сравнивать не только как зритель превосходных телевизионных передач и читатель великолепных книг Андроникова, прежде всего, о Лермонтове, но и по праву прочного личного знакомства с видным ученым и писателем, лауреатом Ленинской премии. Андроников всегда в Москве и Ленинграде охотно выполнял поисковые просьбы (можно даже сказать — поручения) своего далекого казахстанского коллеги, касавшиеся уточнений самой различной атрибутики старины — придворной, кавалерийской, наградной и т. п.

Об изумительном мастерстве Поцелуева-старшего с большой душевной теплотой говорил однополчанин и друг Снегина по 8-й гвардейской Панфиловской дивизии Павел Кузнецов. Он некогда был очень известен (а ныне, увы, основательно подзабыт), как талантливый переводчик Джамбула Джабаева и автор оригинальной повести о нем "Джамбул -внук Ыстыбая". Она печаталась в журнале "Огонек", и крылатая фраза о Джамбуле:"Степь -мать Певца, а отец его -Народ!" — из этой повести. Одаренный очеркист, прозаик и поэт, Кузнецов после войны работал в издававшемся на русском, английском, французском, немецком, испанском, китайском языках журнале "Советский Союз".

5 февраля Сорок восьмого он писал из Москвы Снегину:

"Часто вспоминаю садик и милые рассказы Федора Давыдовича… Бывают же дни — чистые, хорошие, которые мелькнут, как огонек в степи, но останутся в памяти долгодолго… "(ЦГА РК, ф. 1965, оп. 1, д. 560, л. 14).

Казалось бы, пусть незаурядный, но все-таки бездиплом-ный умелец-мастеровой, Поцелуев-старший и тогда, по нынешним меркам, обладал толковым образованием (точнее -самообразованием!). Математическим. Экономическим. Историческим. Не в последний черед — литературным. И совсем не случайно дома у Поцелуевых (по крайней мере до Семнадцатого года — так гласит семейное предание, поведанное мне Дмитрием Федоровичем) рядом с огромным фолиантом Священного Писания лежало ташкентское издание Корана в русском переводе известного в XIX веке арабиста и востоковеда, Самаркандского губернатора Лыкошина. Того самого, который любил заглядывать в рюмаху, но не терял при сем ни здравия, ни ума. Между прочим он первым среди россиян опубликовал 2 декабря 1899 года в "Туркестанских ведомостях" примечательнейшую историческую ретроспекцию под названием "Догадка о прошлом Отрара".

Со временем (и неизбежными переездами) Лыкошинский Коран исчез в неизвестном направлении. Снегин (я-то знаю!) подозревал, что ноги Корану приделал один из давних-предавних его друзей, считавший, что без спросу умыкнуть хорошую книгу из чьего-либо дома — не грех, а даже благо. А вот Священное Писание уцелело. Неподалеку от него размещались Пасхалии — типографски отпечатанные таблицы для определения ежегодного празднования святой Пасхи и других подвижных (то есть меняющих в зависимости от Пасхи свой срок) церковных праздников. Священное Писание с Пасхалиями не раз я и сам видел то на внешне непритязательном, зато удобном, обтянутым сверху зеленовато-голубым сукном, рабочем столе Дмитрия Федоровича в его домашнем кабинете, где на большом подоконике любовно взращивалось им немалое лимонное дерево, то у самого изголовья большой тахты, где на сон грядущий он любил неспеша листать любимые книги и журналы. Но на сон грядущий — это чересчур гиперболично, ибо сна-то у него, привыкшего работать по ночам, часто не было. И потом еще недуги, обретенные не только на фронте, но и после. Есть даже у него такое стихотворение — "Бессонья ночи"(о нем я еще скажу).

Чудом в доме Поцелуевых-Снегиных сохранялся и фотопортрет украшенного эполетами и орденскими лентами Герасима Алексеевича Колпаковского — деятельного устроителя Семиреченской области, одного из незауряднейших государственных мужей России последней трети XIX столетия. Это его позже вкупе с другими прогрессивными россиянами -Россицким, Ждан-Пушкиным, Куратовым, Пантусовым, Зен-ковыми, Пугасовым и многими другими первый казахский инженер, в прошлом депутат российской Государственной Думы Мухамеджан Тынышпаев справедливо называл пожизненными друзьями туркестанских народов. Они, как истые россияне, находили казахский народ — равно другие народы — не младшими себе, а равными.

Колпаковского, его Патрона — главу Туркестанского края, страстного радетеля достойного увековечения памяти Чокана Валиханова, издания его трудов в Англии — генерал-инженера Константина Петровича Кауфмана, их сподвижников никто и никогда не предавал общественно-политической анафеме. Их нельзя было публично оболгать даже в самые мрачные постоктябрьские времена, и потому записные историки казнили память о них полным замалчиванием, как это умеют делать не только у нас, а и повсюду, где есть профессиональные ревность и зависть.

На предположения прилипчивого соглядатая конца 30-х годов — "Что за генерал? Поди, царский сатрап? Правда, глаза добрые и борода длинная… Хотя "сак, ал текеде де бар — борода и у козла есть..." — в доме Поцелуевых-Снегиных был даден уверенный ответ:

"Да нет же, не сатрап. Из солдатской семьи. Землеустроитель. Архитектор. Агроном. Садовод. Минералог. Даже пчеловод. Собирал древние рукописи. Газету издавал на русском языке, а самые важные материалы в ней на казахском — арабским шрифтом. Держал переписку с Чарльзом Дарвином. А вот в конце концов стал членом Государственного Совета".

"Совнаркома?" — недопонял незваный гость.

"Нет, не Совета Народных Комиссаров, а — Государственного Совета!"

Так или иначе, но магическое слово Совет все-таки сумело окончательно исчерпать разговор, состоявшийся уже двумя десятками лет после того, как проспект Колпаковского в Алма-Ате был переименован в проспект Ленина (ныне проспект Достык — Дружбы).

Вспоминая об этом, Снегин признавался:

"Какой был человечище Колпаковский! Он ведь не только за наше Семиречье, за Казахстан и за всю Россию радел. Он предотвратил уйгурский геноцид циней в Синьцзяне! С ведома Петербурга ввел в Кульджинском ханстве, как тогда называли, народное самоуправление. Бывшее ханство вошло на правах уезда в Семиреченскую область. А через десять лет вся Кульджа была возвращена Китаю..."

"Да, — на память процитировал я, — "как территория, принадлежащая ему по праву и временно потерянная в силу несчастливо сложившихся обстоятельств".

"Как точно молвлено!"

"Это, Дмитрий Федорович, сказано самим Колпаковским..."

Разговор о Колпаковском (и не только о нем) был дома у Снегина. Дмитрий Федорович очень любил эти наши неспешные (обычно вечерние) беседы в полусумраке его домашнего кабинета. Там и помолчать нам вдвоем тоже было удовольствием. Взгляд Снегина ласково касался давно знакомых и привычных ему фотографий — родных отца с матерью в раз-далекой и невозвратной семиреченской молодости, боевых друзей-однополчан — героических панфиловцев Баурджана Момыш-улы, Петра Логвиненко, Евгения Колокольникова и себя вместе с ними, отчетливо-ясного снимка, где он сам, а рядом незабвенный Мухтар Ауэзов и всегда слегка замкнутый Николай Анов, портрета густо-бородатого Хемингуэя в толстом белом свитере с закатанным под самый подбородок воротником, фотографии счастливых и молодых сына Димы с его женой Светой, писаных маслом малой иконы Богоматери, разноформатных картин пейзажно-натюрмортного свойства и еще одной, отдающей пылающим жаром будто с буйного размаху врисованного в нее камина с четкой дарственной надписью малыми светлыми буковками в курсивный наклон: "Дорогому Дмитрию Федоровичу от Н (аталъи) Яровой. 1984", стилизованного под старинную семилинейную лампу конического настольного светильника с матовой полусферой гладкого стеклянного абажура и неуклюжего телефонного аппарата, выделанного тоже под старинный, хотя и с диском автоматического набора, но с раструбом на одном конце трубки, обязательной стопки из трех-четырех подручно-сиюминутных книг, пары керамических стаканов (в одном разноцветные шариковые авторучки, в другом остро заточенные карандаши). Отчетливо слышно было четкое тиканье непременных для этого письменного стола больших карманных часов, всегда выкладываемых Дмитрием Федоровичем на зеленовато-голубое сукно рядом с листами рукописи. Через половину часа и каждый час отмеряли время маятниковые часы с негромким мелодичным боем… Этому бою Дмитрий Федорович всегда придавал особое значение… И на просторной кухне тоже ощущался особый Снегинский уют, располагавший к полной взаимности и нестесненности памяти, мысли, слова.

Под высоким потолком кабинета всегда парил искусно вырезаный из золотистого дерева большекрылый степной орел, еще один его пернатый и клювастый собрат, но уже не золотистый, а черный, широко раскидывал свои могучие крыла на самой верхотуре большого книжного стеллажа, а с его аккуратных полок всматривались в нас с давних и сравнительно недавних фотографий опять же самые верные Снегинские друзья, писательские и не-писательские. И сам он тоже всматривался меж них и отдельно — молодой, по-военному подтянутый, полный особой душевной энергии (и энергетики!).

Ее неиссякаемый заряд не изменял ему никогда.

Даже в самые мучительные минуты, часы, дни, недели, а бывало и месяцы тяжелейших головных болей, на которые он вслух никому и никогда не жаловался и никогда не говорил никому из приходивших к нему друзей — мол, поймите меня правильно и, пожалуйста, покамест оставьте в покое. Нет, наоборот, он был чрезвычайно рад желанному гостю, а нежеланные у него бывали очень редко.

В любом случае он откладывал свое дело в сторону. Замолкала на все время краткого или долгого рандеву его безотказная портативная пишущая машинка "Рейнметалл-Борзиг", царствовавшая, как он сам говорил, на его столе вот уже более полувека — на ней каждая клавиша согрета (одухотворена) его пальцами и способна была воспроизводить голоса и краски окружающего мира в полноте мыслей, чувствований и действия, когда он погружался в пучину созидания Словом. Машинка германского производства, но не трофейная — в отличие от многих старших офицеров-фронтовиков Снегин не доставил в свой семиреченский дом никаких трофеев. А если кто-то в качестве такового приписывал ему трескуче-мощный мотоцикл "Харлей", то во-первых, это чудовище американского происхождения, а во-вторых, куплено было за свои кровные.

Ну а что касается писательского пера, то Дмитрий Федорович почти никогда им не пользовался, когда работал над рукописями. Перу он часто предпочитал бритвенно заточенные карандаши. Ими и выписывал тщательно слово за словом. Фразу за фразой. Абзац за абзацем. Страницу за страницей… Так рождался первый вариант. Правил — другим карандашом. Затем сам перепечатывал на машинке. Правил снова. Потом снова — машинка и снова строгая правка… Когда требовалось (а требовалось в первых, карандашных вариантах очень часто — к собственно написанному он был необычайно взыскателен) тонкой линией осторожно вычеркивал показавшееся ему ненужным, а следом в ход аккуратно шла старательная резинка и снова — не спеша, очень взвешенно и продуманно действовал остро заточенный карандаш с мягким податливым грифелем. Кстати, клинообразные, тщательно прорисованные буквы придавали его устойчивому, своеобразно-каллиграфическому почерку всегда поражающее меня удивительное сходство с хорошо знакомыми мне почерками Леонова, Шолохова, Нур-пеисова, Тер-Акопяна, Бельгера...

Что же это такое?

Опять, по Снегину и Пушкину, — странные сближения?..