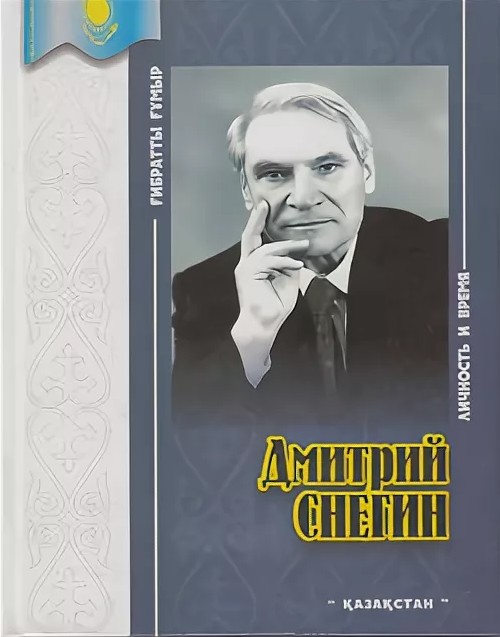

Личность и Время — Дмитрий Снегин

| Название: | Личность и Время |

| Автор: | Дмитрий Снегин |

| Жанр: | Биографии и мемуары |

| Издательство: | |

| Год: | 2003 |

| ISBN: | |

| Язык книги: | Русский |

| Скачать: |

Страница - 8

ЭТОТ НЕПОНЯТНЫЙ АТАМАН АННЕНКОВ, или КАК МИТЯ ПОЦЕЛУЕВ СТАЛ ДМИТРИЕМ СНЕГИНЫМ

Ну а как же произошло превращение Мити Поцелуева (тогда еще студента Алма-Атинского сельхозинститута) в молодого поэта Дмитрия Снегина?

Это случилось семь десятилетий назад и довольно-таки быстро еще до официального посвящения его в писательский сан, которое состоялось с прямого благословения мэтров казахской литературы — Ильяса Джан-сугурова, Сакена Сейфуллина, Сабита Муканова, Беимбета Майлина, Мухтара Ауэзова, Габита Мусрепова...

А посодействовал ономастической метаморфозе, как это ни звучит странновато, "черный атаман" Борис Владимирович Анненков, чьим именем в Семиречье, как в Северном, так и в Южном, а также других местах, где он появлялся со своим воинством, долгие годы пугали не только малых детей.

Однако все по порядку.

Тогдашние мэтры литературы (каждый в отдельности и все вместе) сразу увидели в Поцелуеве-младшем не просто основательные задатки стихотворца, а умелого и точного переводчика, одаренного поэта именно — казахстанского.

Причем, казахстанского не только по рождению и географии жития, но, прежде всего, истово влюбленного в хорошо знакомую (можно сказать, тщательно и достоверно изученную) живую стихию многонационального творчества, особенно казахского, уйгурского, дунганского — как сугубо профессионального, так и фольклорного, способного навести прочные живые мосты между этим творчеством, лучшими его представителями и русской песенно-стиховой культурой, а через нее и с культурой мировой.

Надо сказать, что первым, кто не только заприметил у Снегина эти замечательные свойства, но и нашел им устойчивую точку приложения, был Ильяс Джансугуров. А действовал он безошибочно и быстро через директора Алма-Атинского сельхозинститута Ураза Кийкымовича Джандосова.

Через 60 с лишним лет сам Снегин об этом поведает так:

"… Однажды, в разгар благословенной семиреченской осени меня вызвали к директору института… Мы, студенты, уважали своего директора, гордились им. Он был бесстрашен и верен в любви, когда СУДЬБА столкнула его с девушкой, как тогда говорили, из классово-чуждой среды.

Спустя десятилетия я попытаюсь рассказать об этом ярком, с непростой СУДЬБОЙ человеке, о его детстве и юности в дилогии "Утро и два шага в полдень". Удалось ли, не мне судить, но не написать я не мог. Повторяю, это произойдет спустя годы и годы. А в тот радужный день я не без трепета перешагнул порог директорского кабинета не потому, что приблизилось и всеми ощущалось время тревог, а потому, что вызывал д и-ректор, перед которым должно быть в ответе за все.

Джандосов был в своем обычном полувоенном костюме. Гимнастерка туго перепоясана широким ремнем с хомутиками, на которых обычно крепились кобура или кавалерийская шашка. Густой непокорный чуб отливал воронением. Окинув меня насмешливо-веселым взглядом, директор сказал:

"Ты становишься знаменитостью… С тобой хотел бы познакомиться Ильяс Джансугуров… Звонил он на днях, приглашает к себе. Вот адрес. — И пошутил. — Не только рыбак рыбака, но и поэт поэта..."

Надо сказать что слово судьба у Дмитрия Федоровича всегда было в чести, и как таковую {ГаШт, ГоПипа, ВезИпу, Ваз Los das Schicksal, участь, юдоль, жребий, тагдыр, жазмыш) он воспринимал в большей степени стоически, в русле концепций Аристотеля, аль-Фараби, Спинозы, Вольтера, Канта, Шиллера, Герцена, Маркса, Ганди, Толстого, Абая и еще множества истинных учителей жизни, чьи великие творения у него всегда были под рукой на книжных стеллажах в рабочем кабинете. Но не чужда была ему и неукротимая жажда бетхо-венски решительно переломить рок, осознанно или стихийно идти ему наперекор. Наверное, без такого парадоксального единства (единения) не бывает истинного творчества.

"Ты зачем взял в руки карандаш?" — спросил Джансугуров у молодого Снегина.

Снегин растерялся:

"Какой карандаш?"

"Которым пишут стихи".

"Но, Илъяс-ага..."

Поэт прервал:

"Ты не обижайся. Надо знать-зачем взял карандаш. Иначе не станешь поэтом. В жизни людей все держится и движется делом. Дела, к счастью, бывают добрыми и, к несчастью, злыми. Поэзия — дело доброе..."

Примерно такие же мысли внушал молодому Снегину и другой его старший современник, которому в глазах последующих поколений роковая судьба (расстрелян НКВД) подарила истинное бессмертие, определив его по справедливости в великие евразийцы и энциклопедисты. Я говорю о подлинном гении аграрной науки, художественной литературы, искусствоведения Александре Васильевиче Чаянове. Уже на склоне лет ему Снегин посвятит проникновеннейшее повествование "Четыре ведьмы, или Появление и исчезновение профессора "Ч" в Алма-Атинском сельскохозяйственном институте".

"О таких, каким был он, академик Николай Иванович Вавилов сказал: ''… пойдем на костер, будем гореть, но от убеждений своих не откажемся". Когда СУДЬБА свела меня с Александром Васильевичем он уже б ы л н а к о стреигорел. Это теперь я вижу, а тогда не видел, не почувствовал боли, причиняемой ему адским пламенем..."

— напишет Снегин о Чаянове в середине 90-х годов XX столетия.

А о себе скажет едва ли не уничижительно:

"… Мой культурный уровень, образование и воспитание, -все то, что делает нас интеллигентными в мыслях, чувствах и поступках, оставляло желать лучшего. О гражданской зрелости нечего и толковать ".

До сих пор не возьму в толк — зачем понадобился Дмитрию Федоровичу этот явный самооговор?

Когда я спросил его, он ответил наполовину шутливо:

"Как зачем? Для остроты сюжета и динамики действия. Такое, право, и с самим Пушкиным бывало..."

Короче, если встреча с Джансугуровым стала для Снегина в самом буквальном смысле судьбоносной, то тесное духовное общение с Чаяновым еще более укрепило неизбывную любовь Дмитрия Федоровича к поэзии (и литературе вообще)

— любовь, которая, как особо отмечали мэтры нашей литературы, органически сочеталась у Снегина с его с пытливым интересом к древней и недавней истории Семиречья, Казахстана, России, всей Евразии и планеты.

Напрасно ныне иные полагают, что в ту пору не бытовало такого понятия — "Евразия". Как раз наоборот! Евразийские мотивы, возникшие в седой дали веков, все сильнее звучали в творчестве самых разных философов, поэтов, прозаиков, публицистов, социологов. Прояснению концепции евразийства, как культурно-исторического, этнографического и этнологического единения народов, способствовала искренность, с какой утверждалась эта благородная идея в умах современников.

"Сливаясь с родной и окружающей нас стихией культуры и жизни, мы не стыдимся признать себя евразийцами”, — говорилось в их программном документе, изданном в Софии в Двадцать первом году — "Исход к Востоку. Предчувствия и свершения". И первый поэтический сборник Снегина "Ветер с Востока" (напомню — год Тридцать четвертый) оказался созвучен евразийским духовным обретениям, неразлитно связанным с самой Историей, особенно недавней. Именно она была перенасыщена избыточной концентрацией гигантских противоречий, доводивших миллионы людей, целые государства до кровавого абсурда гражданских и прочих войн.

Вполне закономерно, что именно эти темы и в поэзии 20-30-х годов занимали немало места, особенно варьируясь в наиболее ходовых коллизиях — стан на стан, отец на сына, сын на отца, брат на брата и выбирая в свой эпицентр приличествующие Великой Смуте крупные фигуры из противоборствующих лагерей.

Не избежал тут великого искуса и Дмитрий Федорович.

Вот тут-то его поэтическим вниманием и завладел властно по-своему притягательный образ "черного атамана" Анненкова. Позже о нем писали многие.

Что это был за человек?

В одних оценках, довольно однозначных, — мерзопакостный палач, отъявленный мерзавец, садист, насильник, вешатель, фигляр и патентованная сволочь, какой на всем земном шаре мало (С. и М. Мартьяновы. Дело Анненкова. "Простор", 1970, №№ 10-11; С. Григорьев. Операция "Атаман". В кн.: Чекисты Казахстана. "Казахстан", Алма-Ата, 1971).

В других аттестациях, диаметрально противоположных, -благородный дворянин, потомок декабриста, сосланного в Сибирь, одареный военачальник, искренний и честный борец за истинную державность("Веди. Православная русская газета", 1988, № 1-2(16).

В Тридцать девятом году небезызвестный апостол Белой Идеи Петр Николаевич Краснов (повешенный в СССР в Сорок девятом вовсе не за участие в Гражданской войне — он эмигрировал (в Германию) раньше других своих сподвижников, а за активное пособничество Гитлеру во Второй мировой войне) попытался в очередной книге (генерал-лейтенант, как и Анненков, был одержим писательством) найти золотую середину. Краснов разделил Анненкова на двух людей — на Анненкова Одиннадцатого — Тринадцатого годов, когда тот резко отличался в Сибири и Семиречье высокими качествами от довольно-таки серой массы казачьих командиров, и на Анненкова Восемнадцатого — Девятнадцатого годов, когда Борис Владимирович, самовольно провозгласив себя Войсковым атаманом Семиреченского казачьего войска (в пику законно избранному колчаковскому генералу Ионову) во главе т. н. Отдельной Семиреченской Армии под черным знаменем (на стяге — адамова голова: человеческий череп и под ним кости крест-накрест) своими кровавыми художествами наводил всеобщий страх).

Жуткий ужас перед его беспощадным воинством стал тоже мощным подспорьем в невиданном упорстве, который проявили участники Черкасской обороны — жители села Черкасского и других крупных населенных пунктов Семиречья, всеми силами активно и многомесячно противостоявших "черному атаману".

А далее произошли события из разряда библейских чудес. Вынужденный под натиском Красной Армии покинуть территорию Казахстана, Анненков через несколько лет мытарств на чужбине вроде бы добровольно возвернулся в СССР, публично (да неединожды) раскаялся и предстал летом Двадцать седьмого в Семипалатинске перед открытым судом.

До сих пор так и не раскрыты психологическая тайна его возвращения, а также механика операции ОГПУ по извлечению атамана из Китая.

Как бы то ни было, резюме Краснова было таковым:

"Анненкова расстреляли большевики. Этим сняли они с него вольные или невольные ВИНЫ его партизанства и приобщили его к сонму мучеников, умученных за Россию" (П.Н. Краснов. На рубеже Китая. Париж, 1939).

Не след корить искушенного литератора, каким был Краснов (чего стоит изданный в конце 20-х годов в Берлине его роман в 8-ми частях — "От Двуглавого Орла к Красному Знамени"!), за красоты стиля ("… мучеников, умученных"). Главное, пожалуй, в том, что в Тридцать девятом Краснов признал вины своего бывшего (по Семиречью) подчиненного.

У Снегина же никаких сомнений на счет множества вин Анненкова не было и не могло быть. И в кусках поэмы, тщательно отобранных в Тридцать третьем году молодым сту-дентом-стихотворцем для публикации в журнале "Литературный Казахстан" (со временем этот журнал примет имя, данное ему Онегиным уже как его главным редактором — "Простор"), он воздал "черному атаману" должное по всем параметрам классовой праведности.

Лишь десятилетия спустя, в историко-революционной эпопее "В городе Верном" Снегин найдет объективный ракурс -однако не сразу.

Пробной же публикацией станет фрагмент из третьей части романа, напечатанный 12 января Шестьдесят восьмого года в талдыкурганской областной газете "Заря коммунизма". Ее читали, прежде всего, как раз в тех местах, где еще было немало свидетелей и участников Черкасской обороны. Фрагмент состоял из подробного описания встречи Анненкова с вынужденным союзником "степным принцем" Сарымулдой Коке-новым и отнюдь не симпатизировавшей атаману молодой красавицей Айгуль.

Кого же она видит перед собой? Жестокого зверя в человеческом обличьи? Вовсе нет. Снегинский Анненков ничуть не лицедействует, раскрывая душу благовоспитанного человека. Его манеры обвораживают естественной утонченностью. К тому же он прекрасный знаток Востока, его языков, обычаев и нравов. Да и главная его печаль (тоже ненадуманная) в громадной личной трагедии: "Он праздновал победу, а победы не было. Новая Россия напирала со всех сторон -голодная, тифозная, но яростно победная: уничтожала и теснила сторонников самодержавия, Учредиловки и прочих "свобод" без Ленина и комиссаров ". А ведь выпади на его долю обстоятельства совершенно иные, то он, Анненков, непременно стал бы подлинным защитником народа, а не его невольным мучителем. Ей-то, Айгуль, Борис Владимирович не сказал, что из всех казахских поговорок он признавал одну: "Жіптің, сөздің қысқасы жақсы". Что по-русски звучит тоже очень понятно: ''Хороша речь короткая, а веревка длинная'' Или — наоборот: веревка длинная, а речь короткая. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. В любом случае его офицеры длинных разговоров с толпой не вели, и когда надо было окончательно рассчитаться с кем-то ее же руками, поясняли доходчиво: Люди! Наш и ваш брат Анненков приговорил этих злодеев. Казните их самой лютой смертью, а в награду можете забрать их барахло''.

Хорошо помню по работе в Секторе художественной литературы Отдела культуры ЦК Компартии Казахстана, шквалом какой разноголосицы встретили в конце 60-х годов ветераны Гражданской войны роман давних снегинских сомышленни-ков Михаила Митько и Леонида Кривощекова "Огненное кольцо". О той самой Черкасской обороне, про которую упоминала дочь Снегина в письмах с педагогической практики из Пока-тиловки к отцу. Но если в Покатиловке, сыгравшей свою роль в обороне от Анненкова, отнеслись к роману весьма приветственно, то невесть откуда взявшиеся правдоискатели готовы были отправить обоих авторов на костер.

Особенно досаждал всем некто Исиков. Кряжистый дядя с тучным затылком и вечной полевой сумкой, набитой грозными обличениями, буквально неистовствовал в своих опровержениях.

Побывал он и у Снегина.

Разговор сложился не в пользу Исикова, а окончательный вывод Снегина был прост, как огурец:

"Прохвост!"

Исиков не успокоился. Еще долго его маршруты пролегали через кабинеты издательств, редакций, советских и партийных органов, в том числе и через ЦК. Себя он называл командиром крупного партизанского подразделения героических черкассцев.

Дмитрий Федорович (он тоже хотел написать роман о Черкасской обороне да сомышленники опередили) как в воду глядел. Особого труда не стоило точно установить: когда красные казаки — черкассцы держали свою легендарную Оборону, Исикову едва исполнилось то ли 12, то ли 13 лет. Убедившись, что в ЦК прекрасно осведомлены о его геронтологических данных и действительных участниках Обороны, самозванный обличитель притих, а потом и вовсе оставил свои демарши.

Зато не успокаивался его напарник по жанру, неизменно подписывавшийся гордым титулом член КПСС — правдолюбец-ветеран Сапрыкин. Никак не отставал он от Снегина и от его романа "В городе Верном", усердно уличал в небрежном подходе к изображению тех или иных обстоятельств, грубых смещениях, исковерканных фактах. Так, по Сапрыкину, ссылавшемуся на престарелую бабушку-очевидицу, белые, заняв 16 августа Восемнадцатого года селение Лепсинск, первым казнили казака Чернова, а не вторым. Это раз. Дерево карагач (вяз) в Лепсинске не растет. Это два. И так далее. "Прошу редакцию газеты "Огни Алатау", если для публикации извлечь ничего нельзя, то поставить в известность об этом писателя тов. Снегина. Сообщив мне" (ЦГА РК, ф. 1965, оп. 1, д. 639, л. 1).