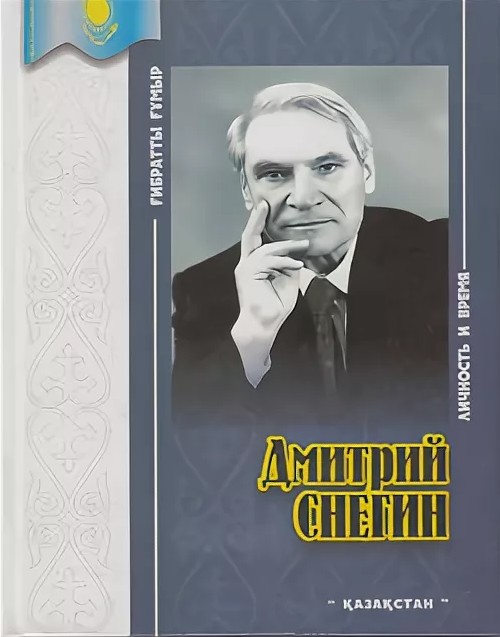

Личность и Время — Дмитрий Снегин

| Название: | Личность и Время |

| Автор: | Дмитрий Снегин |

| Жанр: | Биографии и мемуары |

| Издательство: | |

| Год: | 2003 |

| ISBN: | |

| Язык книги: | Русский |

| Скачать: |

Страница - 14

II. ЕГО ПАМЯТЬ..

Великое Панфиловское Братство. Хрулев. Будем ли воевать в Африке? "Память трудного боя". Обер-шлюха Берлинского Двора. Отказ маршала Тимошенко. Откуда прах Неизвестного солдата. Еще две суровых судьбы. "Снаряд, летящий на тебя". Уитмен. "Не числом, так уменьем!" Око за око.

"Мы так Вам верили, товарищ Сталин..." Базедов Глаз, или Еще один доверительный разговор. "А был ли мальчик?"

ВЕЛИКОЕ ПАНФИЛОВСКОЕ БРАТСТВО

Святые чувства братства и приязни связали Снегина с множеством людей из легендарной Панфиловской дивизии. Но если большинство из них были ему ровесниками (или же с разницей в летах, как, например, у Баурджана Момыш-улы, самой минимальной), то его изначальный командир 27-го гвардейского (Алма-Атинского) артиллерийского полка годился им всем в отцы — к грозному Сорок первому году полковник Георгий Федорович Курганов уже отдал РККА — Рабоче-Крестьянской Красной Армии — четверть века своей благородной жизни.

В Красной Армии он воевал с Восемнадцатого, как и первый командир дивизии генерал Панфилов. Тот еще с Пятнадцатого года и в Первой мировой войне участвовал унтер-офицером Ольгинского пехотного полка на Юго-Западном фронте (ЦГА РК, ф. 1965, оп. 1, д. 725, л. 28). В Гражданскую оба сражались у Чапаева, удивлявшего всех пристрастиями к внедрению в войска самых новейших достижений тогдашней боевой техники. Между реальным Чапаевым и тем, каким изображен он Фурмановым, а затем кинобратьями Васильевыми (не говоря уже о развеселых анекдотах о нем, Петьке и Анке) — космическая дистанция.

До того, как стать военным комиссаром Киргизской ССР (а перед этим начальником штаба военного округа), в армейской иерархии Панфилов прошел такой же путь, что и Курганов. Сначала командовал взводом, потом ротой, затем батальоном и — полком. По свидетельству сослуживцев, хорошо владел узбекским, киргизским, казахским, таджикским языками. Разбирался и в немецком.

В канун годовщины поучительного погрома германо-финских войск под Москвой газета "Правда" 12 ноября Сорок второго года особо отмечала, что "стойкость бойцов, командиров и политработников дивизии Панфилова заставила врага глубоко зарыться в землю”.

Все так, правильно. Однако заставить врага зарыться в землю — это всего лишь половина дела. Главное — заставить его хорошенечко смазать пятки.

Но как?

Мощный враг беспрестанно давил не только авиационным, танковым, пехотным превосходством. Он умело трепал нервы по радио, осыпал с воздуха панфиловцев и дивизии, занимавшие вместе с ними оборону (в том числе кремлевских курсантов — выпускников Высшего пехотного училища имени Верховного Совета РСФСР), тучами пропагандистских листовок-пропусков.

Одна из них (запомнил Снегин) представляла собой поразительно четкий летний снимок преогромнейшей, плотной колонны советских военнопленных. По широкому пыльному шляху у края темного леса растянулась эта гигантская колонна в буквальном смысле от фотообъектива и до самого горизонта. Красноармейцы и командиры неспеша вышагивали без поясных ремней, но и практически без охраны. На всю видимую часть безразмерной колонны — только один конный сопровождающий. На руках передней шеренги бушлаты, шинели, куртки. За спиной непустые вещевые мешки. А на лицах — никакого голода и отчаяния, скорее облегчение. У иных даже подобие улыбки: ну вот, мол, и отмаялись, наконец — спасение.

От таких снимков-листовок густо мутило душу, больно щемило сердце: инсценировать заснятое было невозможно никак. Лишь много позже, спустя после войны не одно десятилетие, стало известно (да и то лишь преимущественно профессиональным историкам): за горькое лето Сорок первого года число советских пленных перевалило за миллион.

Но как бы то ни было, из-под Москвы к зиме Сорок первого гитлеровские военачальники уже не слали в Берлин победных реляций. Командующий 3-й танковой группой генерал Готт, действовавшей на Волоколамском направлении, честно доносил в Ставку Гитлера: "Большие потери… Войска сильно изнурены… Остервенелый противник...”

Не знаю, как сложилась бы вся оборона Москвы, если бы не внедренный на всем ее протяжении особый тактический прием, названный Рокоссовским ПАНФИЛОВСКОЙ СПИРАЛЬЮ — тщательно оборудованные опорные пункты и орудия на всех дорогах и танкоопасных направлениях; если бы не выпущенная при участии Снегина листовка-схема всех уязвимых мест вражеской бронетехники — ВСЕ или почти ВСЕ защитники Москвы били эту технику именно по Сне-гинской схеме.

И генералу Панфилову, неплохо разбиравшемуся в немецком языке, нравилось, когда плененные его бойцами вражеские солдаты и офицеры, до того сравнительно легко воевавшие во Франции и всей Европе, говорили на своем родном вперемежку со славянским: "Wir gegen weg… Мы отступаем… General Panfiloff… Еn hat ein bose Division!.. Его дивизия — злая!.." (ЦГА РК, ф. 1965, оп. 2, д. 368, л. 123).

Им вторило финское воинство, оказавшееся рядом с гитлеровским по известному принципу: "Куда конь с копытом, туда и рак с клешней".

' Об участии финского контингента в гигантской Московской битве (и вообще в его новой войне против СССР) раньше было как-то не принято говорить. Видимо, ради поддержания так называемого духа Хельсинки — позитивных миротворческих инициатив, порожденных мировыми политиками на рандеву в столице Финляндии. А зря. Этот дух ничуть не пострадал бы от правды Истории. Примечательно: среди сломавших в советских снегах не только лыжи, но и шею оказался давний любимец и кумир Маннергейма и Гитлера, западной публики, обожавшей спринтерные гонки, финский рекордсмен Мартти Лаппалянен.

Об этом в четыре строки поведала 16 октября Сорок первого года газета Панфиловской дивизии "За Родину", а заметку для публикации из конверта, присланного ТАССом, отобрал ее первый редактор Павел Кузнецов. Он же заверстал в номер сообщение о том, что "джаз-оркестр московского Центрального Дома культуры железнодорожников в полном составе выехал вчера в Действующую Армию".

Оставалось меньше месяца до второго генерального наступления гитлеровцев на Москву, и его грозные признаки явственно обозначались по всей линии напряженной обороны. Всего три дня оставалась до объявления Москвы на осадном положении.

Держу в руках чудом уцелевший номер этой газеты. На первой странице слева обязательного лозунга "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" шрифтом покрупнее предписание: "Прочти и сожги". Центральное же место на первой полосе занимает большое стихотворение политрука П. Ниязова "Клятва Отчизны" с посвящением комбату Д.Снегину.

Вот ударные строки этого эмоционального произведения:

"Нацистов кровавая свора К любимой Москве не пройдет. В боях оживает Суворов, Великий Кутузов встает. В суровых боях воскресая, Стремится навстречу векам — орлиное сердце Чапая, Дружинный запев Ермака. Идут под родные знамена Иртышских станиц казаки, Сыны горделивого Дона, Алтая седые стрелки… На орды кровавых тиранов За счастье советской страны Идут сыновья Казахстана, Киргизии гордой сыны..."

Примечательно: свои стихи политрук Ниязов посвятил Снегину 15 октября — за три недели до выступления великого Вождя с трибуны Мавзолея Ленина. И уж не они ли, эти Ния-зовские стихи, обращенные к памяти о Суворове и Кутузове, навеяли Сталину тот исторический реестр славных имен, который привел он в своей всем запомнившейся речи на параде 7 ноября Сорок первого года?

Маловероятно, конечно. И все же не надо забывать, что Вождь обладал невероятной способностью (страстью) скорочтения, буквально проглатывая в сутки сотни страниц художественной литературы, не говоря уже про астрономические объемы иного поступавшего к нему во всем своем обилии материала. В том числе — газетного. А Панфиловская дивизия и ее командир всегда были у него на особой примете.

Заметка о сломавшем себе шею под Москвой финском рекордсмене вполне могла позабавить Вождя. Но финского языка Сталин, как и генерал Панфилов, не ведал, обходился легким пониманием немецкого. Беглый же перевод живых передач Берлинского радио ему обеспечивал Леонид Федорович Ильичев, тоже незнакомый с финским. И во всей Панфиловской дивизии, сформированной в Алма-Ата на добровольческой основе, то есть состоявшей из людей сугубо штатских, овладевавших роенным ремеслом буквально в пути, мало кто до боев в Подмосковье видел живого финна. Это уж потом довелось перевидать и румын, и мадьяр, и словаков с чехами, испанцев с итальянцами — всех, кого Гитлер затянул за собой в гибельную воронку Большой Войны… Видели их главным образом уже сломленными, о чем Снегин позже замечал в явившихся мне его черновых набросках из архивных залежей: "… я не припомню случая, когда бы наши бойцы и командиры вымещали свою боль и ненависть на военнопленных. Напротив, отдавали этим голодным, оборванным воякам из своего пайка масло, сахар, тушенку...” (ЦГА РК, ф. 1965, оп. 2, д. 59, л. 5).

… Снегину в Панфилове нравилось решительно все.

А внешний облик генерала, считал Дмитрий Федорович, лучше всяких документальных снимков передает портрет работы художника Василия Николаевича Яковлева. Нет, не казахстанского — московского. Талантом Яковлев обладал двойным — беллетриста и живописца. Причем, обоими — сполна! При жизни Сталин его дважды удостаивал премий своего имени. Но об издании собственных книг старый художник и не помышлял. Они были бы явно не ко двору, хотя он не собирался низвергать сталинский кремлизм, а писал о Рафаэле и Леонардо да Винчи, о Горьком и Луначарском, о Русском Севере, Италии, о купанье коней на Иссык-Куле, поездках на Урал, в Чехословакию, Францию… Но та раскованная свобода, с какой писал он, тогдашнему Кремлю совсем была не нужна. И лишь через десять лет после его кончины, в Хрущевскую оттепель, Академия художеств СССР решилась выпустить в Москве его сборник "Мое призвание" — в Шестьдесят третьем, а тремя годами спустя ленинградцы издали мемуарный том Яковлева под названьем "Художники, реставраторы, антиквары". Обе книги уникальны. К счастью, обе после я с большой радостью обнаружил в Национальной библиотеке РК. Давным-давно никем не читанными. Искомый портрет Панфилова — в первой книге, вторым по счету.

… По праву ратной преемственности чапаевцами вслед за Панфиловым считали себя все панфиловцы. Курганов — тоже. Это он, Курганов, при формировании дивизии в Семиречье вместе с батальонным комиссаром Александром Ивановичем Скоробогат-Ляховским сразу же угадал в младшем лейтенанте Поцелуеве способного командира. И — не ошибся. За глаза в полку все называли Курганова наш Батя. Батя — с большой буквы. Таким Батей был и сам Панфилов.

Писатель Владимир Ставский (в ту пору официальный глава всех советских литераторов) задолго до своей гибели успел опубликовать в "Правде" за 19 ноября большую статью "Боевая орденоносная" в связи с преобразованием 316-й стрелковой дивизии в 8-ю гвардейскую. Он еще не знал, что самого Панфилова вот уже как второй день нет. Поэтому Ставский говорил о нем, будто о живом, в настоящем времени:

"Сейчас ему уже 48 лет. В коротко стриженых волосах его — широкое серебро седины. Но карие глаза удивительно молоды и свежи. Невысокого роста, Панфилов подтянут, подвижен. На смуглом, чуть скуластом лице — выражение уверенности, силы, а в часто возникающей усмешке — усмешке бывалого солдата, — светится и природный глубокий ум, и проницательность, и неистребимое веселое лукавство...”

8 марта Шестьдесят восьмого года в Алма-Ате открывали памятник Панфилову. На улице его имени, близ Оперного театра. Позже этот бюст был заменен монументальной скульптурой. Ее покрыли серебром и установили у северного входа в Парк имени 28-ми гвардейцев-панфиловцев. Выступая на открытии первого памятника Панфилову, Снегин с полным правом уподобил своего славного генерала Суворову, Брусилову, Чапаеву, Амангельды, Фрунзе, Гагарину.

"Здравствуй, наш генерал Иван Васильевич! Здравствуй — в те дни. И — всегда!" — таким восклицанием завершил свою речь Дмитрий Федорович, не скрыв набежавших на глаза чистых слез (ЦГА РК, ф. 1965, оп. 2, д. 63, л. 5).

Сменивших нелепо погибшего Панфилова — генералов Ревякина, Чистякова, других (да не всех!) в дивизии уважали, но так не чтйли. А когда один из них — антипатичный всем (и даже ненавистный!) — по ранению выбыл в тыл, так почти все бойцы и командиры от радости салютовали, разряжая от несказанной радости, как в грядущий День Победы, наличный в обоймах табельного оружия боезапас в воздух! Об этом пишет сам Снегин в большом неопубликованном фрагменте о родной дивизии (ЦГА РК, ф. 1965, оп. 1, д. 725, л.10).

В тяжком бою германский свинец не обошел Курганова. Но после излечения в дивизию он не вернулся — его направили на Первый Белорусский фронт. Однако прежние однополчане его не забывали.

5 января Сорок третьего года Курганов писал своему недавнему подчиненному и всем алма-атинцам (сам он был из Ташкента):

"Дорогой Поцелуев!!

Сегодня я получил Ваше письмо. Бросил все и прочитал его… Признаюсь, читая Ваше письмо, я почти прослезшся, но сдержался. Я не могу так красиво написать, как пишите Вы, Дмитрий, но я хочу изложить все, что чувствую… Одним из талантливых командиров я считаю Вас… Помню — в (алма-атинском) клубе я Вас на глазок назначил на должность. Мы впервые тогда встретились, мой глаз оказался очень верным..."

Снегин мгновенно вспомнил тот день, который никогда не забывал — 15 июля Сорок первого года, когда он вместе с молодым композитором Евгением Брусиловским явился в старую верненскую — ту самую, которую описал Дмитрий Фурманов в знаменитой после "Чапаева" повести "Мятеж". Как назло накануне разболелся глаз, пришлось перевязывать его. По дороге успели вспомнить о совместно сотворенной накануне для союзного МузОГИЗа (музыкального издательства) кантате под названием "Советский Казахстан". На слова Снегина, музыка, естественно, Брусиловского. Через три-че-тыре часа медики категорически завернули композитора домой — по здоровью (точнее — по абсолютному нездоровью), а вот глаз снегинский отвлек медиков. Под его прикрытием Дмитрий Федорович умело сокрыл мучивший его серьезный недуг — язву желудка. Держался бодро. И вот таким образом автор слов кантаты, заместитель главного редактора журнала "Литература и искусство Казахстана", высокий, стройный, по-уставному подтянутый младший лейтенант Поцелуев приглянулся Курганову и, по его воле, был поставлен командиром 4-й батареи 2-го дивизиона 857-го (Алма-Атинского) артиллерийского полка, в скором будущем 27-го гвардейского.

Местом для кадрового укомплектования полка Курганов — с позволения важного чина в Совнаркоме Николая Ефимовича Бабкина — определил яблоневый сад приалматинского совхоза НКВД. То семиреченское лето выпало очень урожайным на яблоки и другие фрукты, но Курганов обещал Бабкину, что его подчиненные не тронут в саду ни одного плода! И хотя соблазн был велик, а надзору никакого — обещание Курганова выполнили все, без исключения. Вскоре (Снегину даже с друзьями и родными не довелось попрощаться!) полк вместе со всей дивизией в 23 часа 50 минут по местному времени отправился со станции Алма-Ата-1 на Запад… (ЦГА РК, ф. 1965, оп. 1, д. 679, л. 12).

Далее полковник Курганов в письме к Снегину заклинал:

"Дорогие мои питомцы — алма-атинцы!

Берегите коней, берегите бойцов, берегите командиров, берегите пушки, винтовки, повозки, хомуты, щетки, скребницы — все берегите! Все это способствует Победе. Я знаю — вы не подведете. Ибо таких гвардейцев вырастила Родина-мать! Передайте мой особый привет ездовым. Пусть их лихие кони доставят наши пушки до Берлина и обратно, куда укажет Нарком".

"Нарком" — это, понятно, Сталин. Из настоящих фронтовиков мало кто величал его Верховным Главнокомандующим.

А наши пушки — это орудия первоначального образца Второго года да еще на конной тяге! Увидев их впервые на вооружении полка, Снегин молча ахнул и даже присел от удивления, чтобы поближе разглядеть тяжелую станину пушки, чей грохот должен был смертельно устрашать японцев в Маньчжурии и под Порт-Артуром, а также прочих супостатов в Первой мировой и Гражданской войнах.

Постарше этих пушек была пятизарядная винтовка-трех -линейка конструкции Мосина с длинным трехгранным штыком- год ее рождения — 1890-й!

Нехватало противотанковых гранат. Тогда связывали несколько пехотных. Панфилов сам объяснял, как действовать ими и зажигательной смесью против бронированных чудищ, частью доставленных гитлеровцами даже из далекой-пре-далекой Африки.