Коммунистическая партия Казахстана (справочник) — В. А. Крылов, А. И. Белоцерковский – Страница 18

| Название: | Коммунистическая партия Казахстана (справочник) |

| Автор: | В. А. Крылов, А. И. Белоцерковский |

| Жанр: | История, образование |

| Издательство: | |

| Год: | 1990 |

| ISBN: | |

| Язык книги: | Русский |

| Скачать: |

Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0

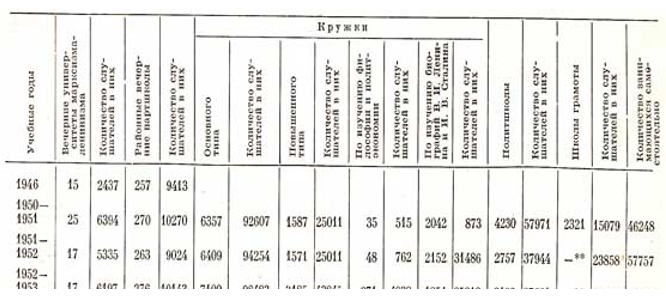

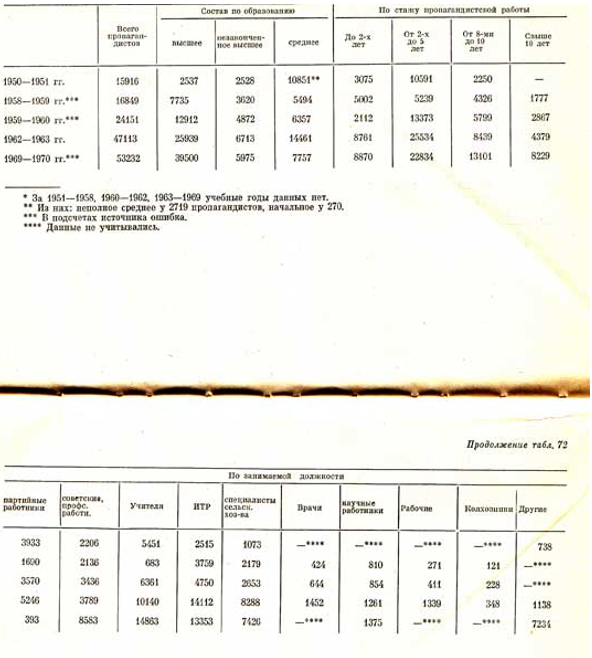

№ 72. СОСТАВ ПРОПАГАНДИСТОВ СИСТЕМЫ ПАРТИЙНОЙ УЧЕБЫ в 1950—1970 гг.*

№ 73. СИСТЕМА ПАРТИЙНОЙ УЧЕБЫ И ЧИСЛО ОБУЧАЮЩИХСЯ в 1958—1960 гг.*

№ 74. СИСТЕМА ПАРТИЙНОЙ УЧЕБЫ И ЧИСЛО ОБУЧАВШИХСЯ в 1968—1969 гг.

№ 75. СИСТЕМА ПАРТИЙНОЙ УЧЕБЫ И ЧИСЛО ОБУЧАВШИХСЯ в 1969—1970 гг.

Глава VI

КОМПАРТИЯ КАЗАХСТАНА в 70-е — начале 80-х годов

К началу 70-х годов Коммунистическая партия, следуя провозглашенным октябрьским (1964 г.) Пленумом ЦК КПСС курсом на преодоление волюнтаристских тенденций и перекосов, добилась известной стабилизации в политике, придала ей реалистические черты и основательность. Проводились в жизнь, хотя и непоследовательно, хозяйственная реформа, крупные программы по освоению новых районов, развитию производительных сил. Это к лучшему изменило ситуацию в стране. Вырос ее экономический и научный потенциал, укреплялась обороноспособность, повышался уровень благосостояния людей. Были осуществлены многие крупные внешнеполитические акции, упрочившие международный престиж нашего государства. Обеспечен военно-стратегический паритет с США.

Но одновременно страна стала терять темпы и динамику движения. Начали накапливаться трудности и нерешенные проблемы в экономике. В Казахстане, к примеру, за IX—XI пятилетки среднегодовые темпы прироста промышленной продукции снизились с 9,3 до 3,5 проц., национального дохода — с 10,1 до 1,3. Возникли также многие аномальные явления в социальной и духовно-нравственной сфере, которые искажали принципы социальной справедливости, подрывали в народе веру в нее, порождали отчуждение и аморализм в разных его формах.

Для того, чтобы противостоять этим явлениям, эффективно использовать потенциал страны, привести его в действие, нужны были новые кардинальные перемены в обществе, в жизни и деятельности партии и соответствующая политическая воля. Однако, как отметил XXVII съезд КПСС, политическое руководство страны, прежде всего в силу субъективных причин, не смогло своевременно и принципиально оценить опасность нарастания негативных тенденций в обществе, осознать необходимость перемен. И даже многое из того, что было предпринято после октябрьского (1964 г.), мартовского и сентябрьского (1965 г.) Пленумов ЦК КПСС для внедрения новых подходов к руководству экономикой, совершенствования партийной работы, не реализовывалось на практике. Поиск путей дальнейшего продвижения вперед во многом сдерживала приверженность Л. И. Брежнева и его окружения догматизму, привычным формулам и схемам, сложившимся в 30—50-e годы и не отражавшим новых реальностей.

Идеология и психология застоя, догматические подходы отразились и на решении проблем партийного строительства. В руководящей деятельности, в организации внутренней жизни партии консервировались устоявшиеся, главным образом, командные методы. Атмосфера партийного товарищества стал уступать место отношениям, основанным на приказах и исполнении, делении партийцев на начальников и подчиненных, на нарушении принципа равенства коммунистов. Ослабла ориентация на повышение роли первичных организаций и широких масс в управлении делами партии. Стала принижаться роль коллегиальных органов. Их подменял и подминал партийный аппарат. Появились организации и коммунисты, огражденные от ответственности, закрытые для критики.

Партийные органы не уделяли должного внимания строгому соблюдению ленинских принципов и норм партийной жизни, прежде всего -демократического централизма, который во многом был подменен централизмом бюрократическим. В результате произошли определенные деформации в самой партии, в содержании ее деятельности и связях с трудящимися, что привело к утрате многих демократических большевистских традиций, присущих ей изначально.

Вместе с тем, не взирая на самые тяжелые деформации, многие партийные организации и кадры, миллионы коммунистов честно выполняли свой партийный и гражданский долг, на своих участках делали все возможное для развития советского общества. В партийной среде глубоко жили ленинские традиции. Несмотря ни на что, именно в партии накапливались и сформировались силы, оказавшиеся способными совершить крутой поворот в апреле 1985 года.

Такая противоречивость была характерна для всех сфер строительства и функционирования Коммунистической партии в 70-е— начале 80-х годов.

Структура руководящих органов Компартии Казахстана

Партийный аппарат

В рассматриваемый период в Компартии Казахстана расширилась сеть всех ее руководящих органов, увеличилась численность избранных в их состав коммунистов и штатного аппарата. В частности, было создано 3 новых областных, 14 городских, 27 районных в городах, 33 сельских районных комитетов партии.

В 1970 г. была создана Тургайская, в 1973 г.— Джезказганская и Мангышлакская областные парторганизации. Образованы партийные организации в городах Аркалыке, Арыси, Ермаке, Жанатасе, Капчагае, Лисаковске, Никольске, Новом Узене, Текели, Туркестане, Щучинске, Форт-Шевченко. Городские райкомы партии созданы в Актюбинске, Джамбуле, Павлодаре, Петропавловске, Семипалатинске, Уральске, Усть-Каменогорске, Целинограде, Чимкенте и Темиртау. А всего с 1970 по 1985 гг. общее число местных организаций Компартии Казахстана и их руководящих органов возросло с 252 до 322.

Определенны изменения произошли в составе коллегиальных выборных органов всех партийных комитетов Казахстана и в практике его использования. Прежде всего увеличилась численность избранных в них коммунистов. Если в 1971 г. членами и кандидатами в члены горкомов, горрайкомов, райкомов, обкомов, ЦК Компартии Казахстана и соответствующих ревизионных комиссий было избрано 24297 человек, то в 1985 г. 29504. Значительно повысился образовательный уровень коммунистов, избранных в руководящие органы. Если в 1971 г. 64 проц. их состава имели высшее, незаконченное высшее и среднее образование, то в 1985 г.— уже 90. В 70-е годы из числа выборного актива при партийных комитетах стали формироваться постоянные и временные комиссии по вопросам организационно-партийной, идеологической работы, изучения и пропаганды передового опыта и др.

Претерпел ряд преобразований и партийный аппарат. Изменения произошли как в его функциональных, так и в производственно-отраслевых звеньях. Но приоритет по-прежнему отдавался развитию последних. Так, в отраслевой структуре аппарата ЦК Компартии Казахстана в 70-е — начале 80-х г. были организованы отделы химической промышленности, сельскохозяйственного машиностроения, экономический и реорганизованы отделы легкой и пищевой промышленности — в отдел легкой промышленности и товаров народного потребления, сельского хозяйства — в сельского хозяйства и пищевой промышленности, плановых и финансовых органов — в торговли и бытового обслуживания. К 1985 г. в аппарате ЦК было 16 отделов (в 1970 г.—10), он включал также управление делами и партийную комиссию. В указанных направлениях развивался аппарат и местных партийных органов.

Эти структурные изменения продолжали обосновываться необходимостью усиления партийного влияния на все стороны жизни республики, решения возрастающих и по масштабам, и по содержанию задач ее развития. Анализ показывает однако, что создание новых звеньев и структурных подразделений лишь усугубляло ведомственную разобщенность аппарата, затрудняло решение межотраслевых проблем, ослабляло координацию действий.

Чрезмерная производственно-отраслевая специализация подразделений партийного аппарата способствовала также привнесению в их деятельность технократических подходов, административно-хозяйственных методов. Они дублировали и подменяли аналогичные подразделения советских и государственных учреждений, хозяйственных ведомств, занимались исключительно производственными проблемами, ослабляли свою роль как органов политического руководства.

Выборность, отчетность и сменяемое партийных органов

В 70-е — начале 80-х гг. съезды Компартии Казахстана, областные, городские, районные партконференции, отчетно-выборные собрания в первичных парторганизациях проходили своевременно, в уставные сроки. Процедура и порядок отчетов и выборов в партии в эти годы не менялись, но на XXIV съезде были изменены сроки их проведения. Так, съезды Компартий союзных республик стали проводиться один раз в пять лет, как и съезды КПСС, а краевые, областные, окружные, городские и районные отчетно-выборные конференции — два раза в пятилетие. В эти же сроки стали созываться и отчетно-выборные собрания в первичных организациях, имеющих парткомы.

Кроме того, в этот период стали практиковаться информационные, не связанные с выборами, отчеты партийных органов перед коммунистами, а на пленумах многих партийных комитетов — отчеты о работе бюро, о ходе реализации тех или иных решений или критических замечаний и предложений коммунистов. К примеру, в 1981—1985 гг. на пленумах горкомов и райкомов партии каждый четвертый из рассматриваемых вопросов был связан с такими отчетами.

Но под воздействием командно-административной системы принцип подотчетности в партии в эти годы был существенно деформирован, а в проведении отчетов процветала бюрократическая заорганизованность. Основной акцент делался на отчетности нижестоящих органов перед вышестоящими, а не перед избравшими их коммунистами, т. е. предусмотренный Уставом партии контроль «сверху» и «снизу» заменялся только контролем «сверху», к тому же полностью подчиненным исполнительным партийным органам. Принцип подотчетности нарушался и в том смысле, что вышестоящие органы зачастую вместо того, чтобы отчитываться, отчитывали нижестоящих: отчитывается райком, а критиковались первичные парторганизации, обком — райкомы и горкомы партии и т. д. Такая с ног на голову поставленная практика негативно сказывалась на качестве и результативности отчетно-выборных собраний и конференций, съездов Компартии Казахстана, не способствовала повышению активности участников, принципиальному их отношению к тому, что сделано партийными комитетами.

Типичным для отчетно-выборных собраний, конференций и съездов этого времени было то, что на них вместо делового и принципиального обсуждения проблем партийной жизни, выявления недостатков зачастую рекламировалось лишь достигнутое путем пресловутых самоотчетов. Такие самоотчеты далеко не всегда отражали истинное положение дел и в силу их необъективности и односторонности создавали атмосферу благополучия и самоуспокоенности, дезинформировали партийные массы и руководящие органы.

Догматически-бюрократические подходы к решению всего комплекса проблем внутрипартийных отношений пагубно сказывались и на практике реализации принципа выборности в партии, формировании ее руководящих органов. Устав КПСС, Инструкция о проведении выборов партийных органов, все принимавшиеся в 70-е — начале 80-х гг. постановления ЦК КПСС, ЦК Компартии Казахстана по вопросам выборов предусматривали свободное обсуждение кандидатов в состав партийных органов и неограниченное право их отвода и критики. Однако практика в результате разрастания командно-административного стиля руководства нацеливала на исключение конкурсною отбора кандидатур и жестко определяла социальные пропорции состава делегатов съездов и конференций, каждого партийного органа вплоть до бюро первичных парторганизаций, регламентировала все процедуры их формирования.

Изначально присущая партии свобода коммунистов выбирать в руководящие органы представителей по своей воле фактически была подменена формальным одобрением и поддержкой кандидатур, намечаемых сверху партийным аппаратом. Происходило все это келейно, в условиях излишней засекреченности и заорганизованное. Причем, зачастую при формировании состава партийных органов предпочтение отдавалось социально-демографическим показателям — роду занятий коммуниста, его специальности, должностному положению, а не деловым качествам, способностям к организационно-управленческой, политической деятельности.

Формализация критериев подбора кандидатов в партийные органы наглядно проявилась, к примеру, в необоснованной практике выдвижения женщин преимущественно в идеологические подразделения партийных органов. Удельный вес женщин среди секретарей горкомов и райкомов Компартии Казахстана, ведающих идеологической работой, составил к 1985 г. более 80 проц.

Неоправданно усилилась ориентация на выдвижение работников в основном по принципу их производственной грамотности. Упор делался на подбор специалистов промышленности и сельского хозяйства. В 70-е годы они составляли 75 проц. общего числа секретарей ЦК, обкомов Компартии Казахстана и 60 проц. секретарей горкомов и райкомов партии. Причем лишь каждый третий из секретарей обкомов, горкомов и райкомов имел партийно-политическое образование.

Многих коммунистов стали избирать в партийные органы как бы механически, по должности. К примеру, в 1970 г. в состав сельских райкомов партии в Казахстане были избраны почти все директора совхозов (1530 из 1625) и председатели колхозов (413 из 418).

В состав ЦК Компартии Казахстана и Центральной ревизионной комиссии республиканской парторганизации, как правило, избирались все министры, руководители ведомств республики, первые и вторые секретари обкомов партии, заведующие отделами ЦК. Получалась таким образом противоестественная диффузия партийной власти, реально оборачивающаяся единовластием партаппарата, должностных лиц.

В этих условиях обязанности членов руководящих партийных органов становились скорее почетными, чем реальными. Формировалась неспособность этих органов вести дело надлежащим образом — партийно-политическими методам и Факты говорят, к примеру, что более трети коммунистов, набранных в состав ЦК Компартии Казахстана и ревизионной комиссии на XV съезде Компартии Казахстана, ни разу не выступили за 1976—1980 гг. с какими-либо предложениями при рассмотрении тех или иных вопросов на пленумах ЦК.

Для практики формирования партийных органов в 70-е — начале 80-х гг. характерно так же и то, что выборные начала здесь все чаще стали заменяться кооптацией. В Компартии Казахстана в этот период кооптировалось более 60 проц. вновь избранных первых секретарей горкомов, райкомов и практически все первые секретари обкомов партии. Нередко замена и перемещение первых секретарей производились непосредственно перед отчетно-выборными собраниями и конференциями без их отчетов перед выборными органами и без их согласия.

Непоследовательно соблюдался принцип обновления и сменяемости состава партийных органов и секретарей партийных комитетов и организаций: он значительно обновлялся, но в основном за счет коммунистов, не занятых на руководящей работе. На многих же руководящих постах длительное время оставались одни и те же лица. В результате образовалась обширная, но замкнутая каста фактически не сменяемых руководящих работников. Такая практика не только деформировала внутрипартийные отношения, но и ущемляла уставные права коммунистов и тем самым ограничивала кадровые возможности партии, отрицательно сказывалась на ее дееспособности.

Гласность, свобода обсуждения и критики в партийной жизни

Принцип гласности в партийной жизнедеятельности 70-х — начала 80-х гг. соблюдался крайне непоследовательно. С одной стороны, предпринимались широкомасштабные попытки открытого обсуждения многих вопросов партийной политики, особенно в канун съездов КПСС. Например, при обсуждении проекта ЦК КПСС к XXVI съезду партии «Основные направления экономического и социального развития СССР на 1981—1985 годы и на период до 1990 года» в Казахстане на различных собраниях выступило свыше 525 тыс. коммунистов и беспартийных, в том числе более 140 тыс. рабочих и колхозников.

С другое заметно усилилась приверженность к порожденным в сталинские времена келейности в работе партийных органов и неоправданной засекреченности. Появились «заповедные» сферы деятельности партийных органов, закрытые для массы коммунистов. Неподходящи для восхваления факты и явления стали замалчиваться или делался вид, что их не существует. Например, ни на одном из съездов Компартии Казахстана этого времени не стали достоянием гласности показатели фактического выполнения директивных заданий по развитию экономики и культуры республики на каждое пятилетие. Назывались лишь показатели достигнутого за отчетный период, хотя это «достигнутое» нередко было меньше установленного планом.

Попытки замолчать негативные явления подрывали доверие к партии, лишали коммунистов возможности сознательного принятия партийных решений и организованного участия в их выполнении, порождали апатию и равнодушие. Одновременно отсутствие гласности снижало ответственность должностных лиц, порождало постыдные факты злоупотребления властью, морального перерождения, вскрытых в ходе перестройки.

Столь же противоречиво, а нередко односторонне, осуществлялся в рассматриваемое время принцип свободы обсуждения и критики практической деятельности партийных организаций— этот свойственный именно социализму, Коммунистической партии способ формирования и выражения общественного мнения, проявления непосредственного демократизма. Принятое в 1975 г. постановление ЦК КПСС о состоянии критики и самокритики в Тамбовской областной партийной организации из-за непоследовательности в его реализации должного результата не дало. Деятельность руководящих партийных инстанций, как правило, лишь одобрялась, а потому критика и самокритика становились необязательными для всех.

Деформации приняли такой характер, что на многих партийных форумах фактически осталась только критика «сверху». Критика «снизу» сводилась обычно к жалобам на плохое снабжение да робким пожеланиям. Персональная критика руководителей партийных органов, особенно первых секретарей, практически отсутствовала.