Коммунистическая партия Казахстана (справочник) — В. А. Крылов, А. И. Белоцерковский – Страница 8

| Название: | Коммунистическая партия Казахстана (справочник) |

| Автор: | В. А. Крылов, А. И. Белоцерковский |

| Жанр: | История, образование |

| Издательство: | |

| Год: | 1990 |

| ISBN: | |

| Язык книги: | Русский |

| Скачать: |

Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0

Партийно-политическое просвещение коммунистов

В Казахстане партийное просвещение велось с применением самых разнообразных форм обучения и воспитания коммунистов. Широкое развитие, как и в предшествующий период, получили школы политграмоты на казахском и русском языках. Особое внимание уделялось аулу и деревне, где находилось подавляющее большинство политически неграмотных коммунистов. В сельской местности, во-первых, не хватало пропагандистов, во-вторых, здесь требовались специфические формы обучения. Такими формами стали школы-передвижки, школы-съезды, политкружки и школы кирбатрачества, характеристика которым дана в предыдущей главе.

Одновременно с начальным звеном партпросвещения широкое развитие получили формы среднего звена: марксистские кружки

повышенного и нормального типа, кружки политического самообразования, партийные клубы.

Но, несмотря на широкую сеть партпроса, политическая неграмотность оставалась в отдельных парторганизациях очень высокой— 40—50 проц. коммунистов. Более того, в 1929—1933 гг. в организации партийного просвещения продолжали нарастать нездоровые явления. Началось увлечение теоретическими вопросами; В начальном звене, напротив, обучение сводилось к примитивным политбеседам, которые слабо влияли на формирование мировоззренческих взглядов. Началось увлечение созданием различных направлений, форм и видов политобразования, их насчитывалось более 25. Падение интереса к занятиям, формализм и начетничество все больше поражали систему партпроса. Посещаемость снизилась до 20—30 проц. Разрыв между политической подготовкой и практической деятельностью партийных органов усиливался. В конечном счете сеть партпросвещения в республике фактически распалась, она отошла на второй план и охватывала в 1931— 1933 гг. от 18 до 22 проц. коммунистов. Такое положение было связано и с тяжелой социально-экономической обстановкой, сложившейся в ходе проведения коллективизации и оседания.

В 1933—1934 гг. были предприняты конкретные шаги по устранению последствий голода и политических перегибов. Это не могло не сказаться и на уровне политического просвещения. Охват коммунистов политучебой вырос до 50 проц., а на крупнейших промышленных предприятиях — до 96—98 проц. Оживилась идейнополитическая работа в ауле и деревне, активней и последовательней стали действовать политшколы и кружки. В результате к середине 30-х годов наступила относительная стабилизация положения. Самой массовой формой партпросвещения в низшем звене стали политшколы для коммунистов-животноводов, успешно действовали десятидневные школы-конференции. В 1935—1936 гг. в республике существовали кружки по изучению марксизма-ленинизма, истории партии, текущей политики. Они охватывали 65,8 проц. состава парторганизаций.

Наряду с дневными постоянно-действующими формами, во второй половине 20-х годов в краевой парторганизации была создана система вечернего политобразования. Первые три вечерние партшколы были созданы в 1928 г., а в 1937 г. в Казахстане работала 171 такая школа, где обучались 3 524 коммуниста. Функционировало также и заочное партийное образование, где обучались в основном специалисты и инженерно-технические работники. С 1930 г. при Казкрайкоме ВКП(б) стал действовать филиал Всесоюзного института массового заочного обучения актива (ИМЗО), по его линии организовывались радиолектории по марксистско-ленинской учебе. В системе ИМЗО занималось свыше полутора тысяч человек.

Вместе со структурными изменениями системы партийного- просвещения кардинально менялись содержание и характер учебы. Если в середине 20-х годов она строилась на изучении творческого наследия классиков марксизма-ленинизма, идей построения социалистического общества, то в 30-х годах их стали вытеснять работы Сталина, его оценки и взгляды на историю и теорию революционного движения, построение основ социализма. С этого времени в партпросвещении все больше стали утверждаться догматизм и единообразие политического мышления, заучивание готовых формул и постулатов. Всякое инакомыслие расценивалось как оппортунизм, извращение марксизма, махровый национализм или шовинизм. Такой курс, несомненно, принес огромный вред делу политического просвещения масс.

Культ личности и его проявление во внутрипартийных отношениях в конце 30-х гг.

Формирование и укрепление режима личной власти Сталина негативно сказалось на всех сторонах жизни советского общества и партии. Выступая под флагом защиты ленинских идей и завоевывая на этом авторитет, он все дальше и дальше уходил от ленинизма, выхолащивал его диалектическую суть, превращал в систему закостенелых схем и догм. Марксистско-ленинское учение о революционном обновлении мира, о социализме, как гуманистическом идеале «царства свободы» личности в интерпретации Сталина все более превращалось в «царство диктатуры», которая хотя и выдавалась за диктатуру пролетариата, на деле обернулась всевластием иерархических структур во главе с «вождем всех народов».

Наиболее выпукло утверждение культа сказалось на характере внутрипартийных отношений. Ленинская принципиальность и товарищеское отношение к соратникам по партии, защита чистоты и единства партийных рядов, разрешение внутрипартийных проти-воречей на основе дискуссионного выяснения точек зрения при Сталине уступили место политиканству и демагогии в отстаивании своих позиций, открытому и грубому подавлению всякого инакомыслия, а борьба за чистоту рядов превратилась в кампанию по выявлению и разоблачению «врагов народа».

Примером может послужить борьба против троцкизма, «новой» оппозиции Каменева и Зиновьева, «правового уклона» Бухарина и разгрома национал-уклонизма. Если в середине 20-х годов оппозиционная борьба велась гласно, с привлечением к обсуждавшимся вопросам широких партийных масс, то позднее она переросла в репрессйи.

Во время дискуссии с «новой» оппозицией и так называемым троцкистско-зиновьевским блоком в 1926—1928 гг. коммунисты Казахстана активно поддержали позицию большинства ЦК ВКП (б). На двадцати уездных, восьми губернских и республиканской конференциях, прошедших осенью 1927 г., выступил каждый третий коммунист. Все они высказались против оппозиционеров, поскольку не видели в их взглядах альтернативы курсу партии. Лишь 13 человек поддержало оппозицию, а 33 воздержались при голосовании по принятым резолюциям. Во время чистки 1929—1930 гг. за троцкистские взгляды были исключены из партии только четыре его ближайжих соратника, оставшиеся в Казахстане после отъезда. Троцкого за рубеж. Казалось, с троцкизмом в республике было покончено навсегда, но вдруг во время обмена партийных документов и кампании «критики кадров» в 1935—1937 гг. из партийных рядов было изгнано свыше двух тысяч «троцкистов». Откуда они взялись? Понятно, и это подтверждают документы реабилитации, что большинство дел так называемых троцкистов было сфабриковано. Это были честные и преданные партии люди, оказавшиеся неугодными Сталину и сталинистам на местах. Так же обстояло дело с разоблачением «правых уклонистов» и «национал-фашистов». Такой ярлык приклеивался в основном партийцам-ка-захам.

По политическим мотивам из состава бюро райкомов было исключено 72,7 проц. их общей численности, а бюро обкомов партии — 88,9 проц. Подавляющее большинство этих людей погибли в сталинских застенках и концлагерях. Среди них было немало крупных партийных и государственных деятелей, внесших большой вклад в дело построения социализма на казахской земле: С. Сейфуллин, Т. Рыскулов, А. Асылбеков, М. Мурзагалиев, С. Мен-дешев, У. Джандосов, Д. Садвокасов, Л. Мирзоян, А. Досов, У. Исаев, У. Кулумбетов и многие другие.

Культ личности крайне отрицательно сказался на формах и методах работы партийных организаций и комитетов. В них стали превалировать начетничество, догматизм и формализм. Местные кадры стали меньше получать товарищеской помощи от ЦК ВКП(б), зато увеличилось число бумаг — писем и постановлений с «накачками» и угрозами.

Разрастание аппарата, усиление командно-административных методов работы все более отрывали местные партийные органы от масс, усиливались централистские начала, утверждался аппаратный стиль работы, нарушалась коллегиальность. Насаждение административных форм управления во всех сферах государственной и общественной жизни, жесткая централизация, зажим демократии, лишение инициативы и самостоятельности первичных организаций рождали конформизм, извращали суть и содержание партийного влияния на процессы построения социализма. Однако, пройдя сквозь испытания этих невероятно жестоких и трудных лет, коммунисты и трудящиеся сохранили веру в идеалы социализма.

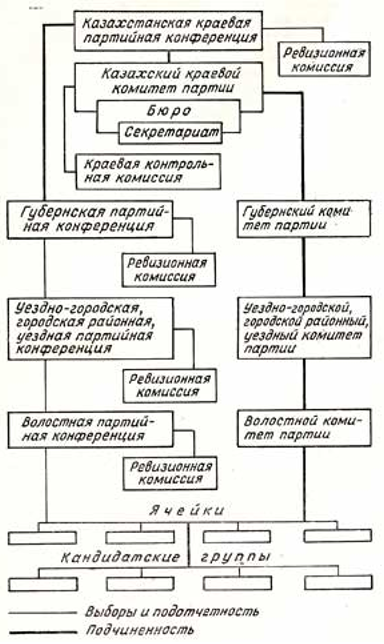

№ 9. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОЕНИЕ КАЗАХСТАНСКОЙ КРАЕВОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВКП(б) в 1926 г.

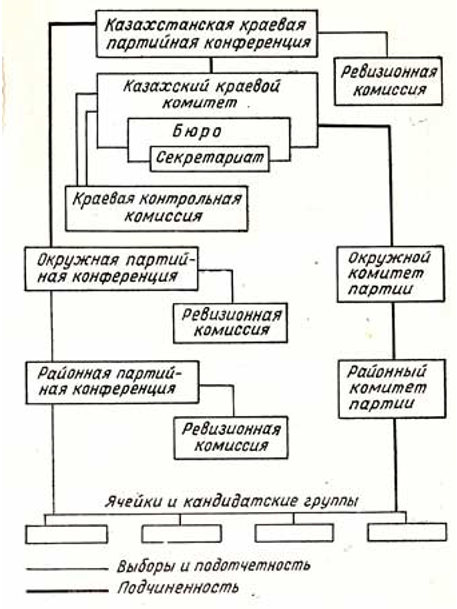

№ 10. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОЕНИЕ КАЗАХСТАНСКОЙ КРАЕВОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВКП(б) в 1928 г.

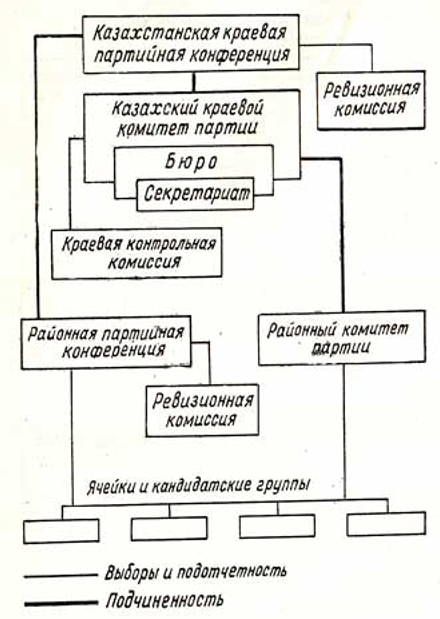

№11. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОЕНИЕ КАЗАХСТАНСКОЙ КРАЕВОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВКП(б) в 1930 г.

№ 12. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОЕНИЕ КАЗАХСТАНСКОЙ КРАЕВОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВКП (б) в 1934 г.

№ 13. СТРУКТУРА КАЗКРАЙКОМА ВКП(б) с 1926 г. по февраль 1930 г.*