Коммунистическая партия Казахстана (справочник) — В. А. Крылов, А. И. Белоцерковский – Страница 5

| Название: | Коммунистическая партия Казахстана (справочник) |

| Автор: | В. А. Крылов, А. И. Белоцерковский |

| Жанр: | История, образование |

| Издательство: | |

| Год: | 1990 |

| ISBN: | |

| Язык книги: | Русский |

| Скачать: |

Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0

Партийные ячейки

Проблема повышения уровня работы первичных партийных звеньев была детально проанализирована на совещании Кирбюро ЦК и Киробкома с секретарями губкомов в октябре 1922 г. В соответствии с его рекомендациями Киробком выделил 15 промышленных районов для ведения ударной партийной работы. Свыше 20 партячеек находилось под непосредственным контролем ЦК РКП (б), Кирбюро ЦК, Киробкома и губкомов. В результате в сети ячеек произошли значительные изменения.

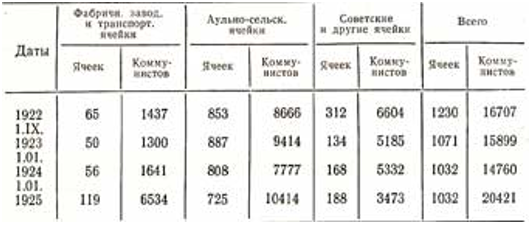

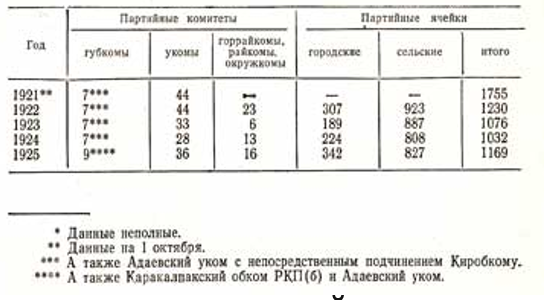

Из таблицы видно, что при общем сокращении числа первичных парторганизаций значительный рост произошел среди фабрично-заводских и транспортных ячеек. Если в 1922 г. производственных ячеек совершенно не было в Кустанайской и Букеевской губерниях, то к 1925 году они имелись во всех губерниях.

В ходе партийного строительства на некоторых промышленных предприятиях, в железнодорожных мастерских и депо Петропавловска и Уральска, на Джетыгаринских приисках и в Экибастузе стали выделяться цеховые ячейки. Всего по Казахстану на январь 1925 г. было уже 16 крупных партийных организаций предприятий с 27 цеховыми ячейками.

Если в 1923 г. средняя наполняемость, как тогда говорили, ячейки составила 20 человек, то в ноябре 1924 г. уже 43. Значительно больше коммунистов стало и в аульно-сельских ячейках. Хотя общее количество их сократилось, но они окрепли идейно и организационно, в них увеличилось количество коммунистов почти на две тысячи человек. Выросло и среднее число членов партии в одной ячейке с 7—9 человек в 1921 г. до 15—16 человек в 1925 г.

Большое значение в оживлении работы ячеек имели проверки их состава, проведенные в 1924—1925 гг., их превращение, как указал X съезд, «в боевые органы» воспитания масс. Особенно важным было то, что возросла активность и поднялся уровень работы коммунистов аулов и сел республики.

В ноябре—декабре 1924 г. во всех губкомах были проведены совещания по работе в деревне. На них было отмечено, что в результате укрепления аульно-сельских ячеек повысилась их активность, что «наш низовик коммунар вырос и вырос значительно».

Политическое просвещение

С началом мирного строительства вопросы политического и идейно-теоретического воспитания коммунистов, а через них и всех трудящихся, встали в центре внимания партии. Для партийных организаций Казахстана эта проблема была особенно актуальной потому, что большинство коммунистов были молоды по стажу, малоопытны, не имели достаточной политической подготовки. Необходимо было усилить воспитательную работу в духе пролетарского интернационализма, формирования марксистско-ленинского мировоззрения, способности правильно разбираться в сложившейся исторической обстановке. В резолюции X съезда РКП (б) «По вопросам партийного строительства» говорилось, что если в период гражданской войны «партия должна была ориентироваться на боевые задачи, то теперь поднятие уровня членов партии... ставится центральной задачей». Местным партийным организациям предлагалось проявлять максимум гибкости в использовании методов политико-воспитательной работы, применять самые разнообразные формы обучения и воспитания коммунистов с тем, чтобы приблизить эту работу к местным условиям, сделать ее доходчивой, понятной.

В начале 1922 года ЦК РКП (б) обратился к партийным организациям с письмом «О внутрипартийной пропаганде», в котором отмечалось, что политическое воспитание коммунистов должно проводиться прежде всего в школах политграмоты.

В Казахстане первые такие школы появились еще в 1920 г. В 1921—1923 гг. они получили дальнейшее развитие, однако было их всего два-три десятка, да и занятия проводились нерегулярно. Поэтому расширенный пленум Кирбюро ЦК и Киробкома в октябре 1923 года принял специальное постановление «О сети школ политграмоты», которое обязывало все губкомы позаботиться об открытии этих школ в рабочих районах, в губернских и уездных городах. Всего предлагалось создать 63 школы.

В начале 1924 г. в Семипалатинской губернии уже действовало 15 школ политграмоты, в них обучалось около 500 коммунистов. В это же время в Актюбинске были открыты 4 школы с 200 слушателями. Начали функционировать также школы и в уездных центрах этой губернии с казахскими и русскими отделениями. В Челкаре, например, на казахском отделении занималось 30 учащихся, на русском — 25. В Темире — 50 человек, в Тургае — 30. Всего к марту 1924 года в республике были организованы 53 школы политграмоты, а к 1 января 1925 года—139 с охватом 5 850 слушателей.

Особенно бурно проходило формирование политшкол во время ленинского призыва. Они работали по сокращенной программе, где коммунисты за полтора-два месяца знакомились с деятельностью В. И. Ленина, стремились уяснить большевистскую точку зрения на общественное развитие. Эти школы получили название «Ленинки», поскольку в них проходили подготовку в основном коммунисты ленинского призыва. К октябрю 1924 года в Оренбургской губернии, например, работали 32 таких школы, в Актюбинской— 11, в Кустанайской— 18 и т. д., а всего по республике — 143. Высокая активность и сознательность коммунистов позволила Казахстанской партийной организации уже к концу 1924 года выполнить поставленную партией задачу, а именно: основная масса коммунистов ленинского призыва — 79,8 проц.— прошла курс сокращенной школы политграмоты.

Важное значение в связи с преимущественно крестьянским составом парторганизации края имело идейное воспитание аульносельских коммунистов. К тому же именно в сельской местности сосредоточивалось самое большое число политически неграмотных, доходившее до 90 и более процентов. Поэтому партийная организация республики принимала меры по изысканию таких форм политпросвещения, которые бы отвечали особенностям работы в ауле и на селе. Одной из наиболее рациональных и целесообразных форм стала школа-передвижка.

Небольшие группы преподавателей, формировавшиеся губернскими комитетами партии, налаживали работу таких школ в удобных для сбора местах — селах и зимовках кочевых аулов. Учеба проводилась в зимние месяцы по сокращенной программе школ политграмоты. Проведя очередное занятие, школа переезжала в другую деревню или аул. Так, за полтора — два месяца в ней проходили подготовку коммунисты, комсомольцы и беспартийные сразу нескольких населенных пунктов. Главное содержание программы школ-передвижек составляло изучение политики партии в деревне, направленной на укрепление союза рабочего класса и крестьянства, разъяснение национальной и новой экономической политики.

К лету 1924 года в Казахстане действовало 7 школ-передвижек I Однако в осенне-зимние месяцы произошел интенсивный рост их численности. На 1 января 1925 г. в республике их насчитывалось 55. Они играли заметную роль не только в ликвидации политической неграмотности членов партии, но и благотворно воздействовали на активизацию общественно-политической жизни в аулах и деревнях края.

Одной из эффективных форм повышения уровня политической подготовки сельских и аульных коммунистов в восстановительный период стали курсы-съезды, которые работали по 1—1,5 месяца в городах. Постоянно менявшийся контингент слушателей этих курсов позволял в течение года подготовить значительное число коммунистов с более высоким уровнем знаний, чем в школах-передвижках, ибо эти курсы работали на базе городских политшкол, где учебная база была шире, да и преподавательские силы более квалифицированными. Осенью 1924 г. на курсах-съездах одновременно проходили подготовку 165 аульно-сельских коммунистов, а всего за год — до тысячи человек.

Широкое распространение получила и такая форма партийного просвещения, как политшколы-интернаты для казахов-коммунистов, живущих в селах и аулах. В задачу этих школ наряду с ликвидацией политической неграмотности слушателей входила и подготовка их к практической партийной, советской, профсоюзной и кооперативной работе в аулах республики. В них принимались коммунисты, беспартийные аульные активисты — бедняки и батраки. Отсюда пошло название —«школы кирбатрачества». Первые из них начали действовать в Петропавловске, Акмолинске, Каркаралинске, Тургае и Гурьеве. Особенно широко данная форма получила распространение во второй половине 20-х годов.

Наряду со школьной системой партийного просвещения проводилась и кружковая работа. С учетом местных условий создавались политические кружки двух типов: с проведением регулярных совместных занятий и кружки самообразования, где изучающие получали навыки самостоятельной работы над марксистской литературой.

К середине 1924 г. в республике действовало около 80 политкружков с 815 слушателями, а к 1 января 1925 года —уже 102, в которых проходили политическую подготовку 3 220 человек. Кроме того, в республике функционировали 60 кружков политического самообразования.

Большая политико-просветительная работа среди коммунистов проводилась и в партийных клубах. В решении XI съезда РКП (б) говорилось, что «особое внимание надо обратить на партклубы, превращая их в центр обмена между партийными работниками опытом практической работы и вместе с тем в центр внутрипартийной пропагандистской работы». В 1924 году в Казахстане действовало 77 партклубов.

К 1925 году система партийного просвещения охватывала около 70 проц. коммунистов республики. Причем важно подчеркнуть, что многие организации на местах достигли значительных успехов в политическом воспитании коммунистов-казахов, особенно в кочевых районах. Так, в Кустанайской губернии из 17 партийнопросветительных учреждений семь вели преподавание на казахском языке. В них получали политическую подготовку 42 проц. коммунистов-казахов губернской организации. В Семипалатинской губернии в партийное просвещение было вовлечено 593 комму-ниста-казаха, или 53 проц., а в Букеевской — свыше 70 проц. Аналогичное положение наблюдалось и в других губернских организациях, то есть политические знания получала вся основная масса коммунистов.

За идейную сплоченность

Организационно-политическое укрепление партийных рядов в восстановительный период было неразрывно связано с борьбой за их идейную сплоченность, причем борьба на этом фронте велась по нескольким направлениям. Вместе со всей партией казахстанские коммунисты выступали против троцкизма, пытавшегося в 20-х гг. выработать собственный путь развития как в социалистическом строительстве, так и в области внутрипартийных отношений. Первый опыт в борьбе с ним большевики Казахстана получили в дискуссии о профсоюзах, состоявшейся в начале 1921 г. Обсуждение вопроса прошло активно. Несмотря на попытки троцкистов навязать местным большевикам свое мнение, все организации высказались за принятие ленинской платформу о профсоюзах и приложили немало усилий по ее пропаганде в массах. В Павлодарском уезде, к примеру, было проведено 80 митингов, прочитано 100 докладов и лекций. Семипалатинский уездный комитет РКП (б) провел в городе, в аулах и деревнях 248 митингов.

Так же активно выступали большевики Казахстана против троцкизма в 1923—1924 гг. в дискуссии о партийном строительстве и о брошюре Троцкого «Уроки Октября». В декабре 1923 г. Кирбюро ЦК, Киробком и ОКК провели объединенный пленум, участника которого высказались против фракционности и группировок, Лейтмотивом выступлений казахстанских коммунистов, многих рабочих и сельских тружеников, резолюций собраний были слова о том, что «учиться ленинизму мы будем только по Ленину, под руководством ленинского ЦК».

Участие в общепартийной борьбе против троцкизма многому научило партийную организацию Казахстана, помогло решительно повести наступление на национал-уклонизм, являвшийся на определенном этапе истории серьезной помехой в решении задач социалистического строительства, осуществлении ленинской национальной политики. Конечно, подавляющее большинство партийцев правильно понимало значение курса партии на ликвидацию фактического неравенства ранее угнетавшихся при царизме народов. Но были и такие, которые недооценивали либо преднамеренно извращали партийную линию в национальном вопросе, смыкаясь или с кулацко-колонизаторскими, или с феодально-байскими элементами. Первые представляли среди части коммунистов уклон в сторону шовинизма или колонизаторства, как тогда говорили, вторые— уклон в сторону местного буржуазного национализма.

В первые годы Советской власти, в условиях только что нарождавшихся, проходивших период становления равноправных национальных отношений, особую опасность представлял уклон в сторону великодержавного шовинизма. В Казахстане носителями этих настроений выступали имевшие при царизме сословные привилегии казачество и кулачество. Отражением именно их интересов были: стремление отдельных коммунистов саботировать мероприятия партии по уравнению в землепользовании всего трудового населения многонационального края, сепаратистские настроения, попытки вывести из состава Казахстана отдельные уезды и даже губернии.

Широкую огласку в партийной организации республики получил разбор национал-уклонистских извращений, допущенных некоторыми руководящими работниками в Кустанайской губернии в 1922 г. Не понимая задач национальной политики, часть членов Кустанайского губкома потребовала выделения Кустанайского уезда из состава Казахстана. Мотивируя свою позицию, эта группа обвинила всю казахскую часть губернской партийной организации в национализме. ЦК РКП (б) предложил Кирбюро и обкому разобраться в сложившейся ситуации. В соответствии с этим указанием было проведено обследование работы Кустанайского губкома, состоялось совместное заседание Кирбюро и Киробкома с разбором и осуждением шовинистических вывертов. Руководящие работники, поддержавшие измышления этой группы и ее требования, были отозваны из Кустаная.

Партийная организация республики вела решительную и бескомпромиссную борьбу с шовинизмом. Любой из коммунистов, замеченный в великодержавном уклоне, подвергался самому суровому осуждению. Если воспитательные меры не действовали, следовали организационные выводы. Партия была справедливо беспощадна к таким людям. Они немедленно отстранялись от должностей, отзывались из Казахстана, а если требовалось, исключались из партии и отдавались под суд. Борьба против шовинизма имела большое политическое и воспитательное значение. Трудящиеся массы видели, что партия твердо и решительно выступает за их интересы, причем делает это с принципиальных интернационалистских позиций. Не менее решительно она разоблачала и уклон в сторону местного национализма.

Борьба с этим уродливым явлением в партийной организации Казахстана была также трудной и затяжной. Она велась широким фронтом на различных участках партийного и советского строительства, на всех этапах осуществления ленинской национальной политики в Казахстане.

Наиболее типичными проявлениями местного экстремизма были стремления зачислить в колонизаторы все переселенческое крестьянство, расколоть партийные организации по национальному признаку, вывести из подчинения партийных комитетов специальные органы — мусбюро и нацсекции, предоставить определенные преимущества представителям коренной национальности в землеустройстве и землепользовании. Некритически подходили националисты к оценке феодально-байской верхушки аула и ее политических лидеров — алашордынцев.

С этих позиций в Казахстане действовали несколько группировок, объединявших людей, склонных к национальной замкнутости и чванству, слабо разбиравшихся в марксизме-ленинизме, в теории и практике партийного и советского строительства, в национальной политике партии. В эти группировки входили руководящие партийные и советские работники ряда губерний и уездов, имевшие в свое время связь с Алаш-Ордой и поддерживавшие дружеские отношения с ее бывшими лидерами.

Концентрированным выражением политического национального экстремизма этих сил был лозунг «Казахстан для казахов». С этой идеей они выступили на сентябрьском (1924 г.) пленуме Киробкома, где потребовали провести «размежевание внутри КАССР», чтобы казахское население могло занять «господствующее положение», при этом предлагалось даже пожертвовать частью территории республики, и отделить от нее районы с русским населением. Но эти разглагольствования встретили решительный отпор подавляющего большинства участников пленума, заявивших о недопустимости национального раскола в республике.

История борьбы местных национал-уклонистов против партии показала, что их высказывания и действия явно выражали свою националистическую сущность.

С ними спорили, доказывали, убеждали в ошибочности их взглядов, призывали шире взглянуть на поднимаемые проблемы не с узкоместнических, а классовых и общегуманистических позиций. Протоколы губернских и областных партийных конференций, местных и республиканских съездов Советов полны материалами таких дискуссий, Но все было тщетным. Национал-уклонисты отрицали наличие группировок, мелкобуржуазную, националистическую подоплеку своей позиции. На словах признавая политику партии, они на деле пытались сорвать ее проведение в жизнь. Большинство казахстанских коммунистов все настойчивее ставили вопрос о ликвидации этого негативного явления.

На необходимость борьбы с группировками обращал внимание местных партийных органов и ЦК партии. В своем письме к Кир-обкому от 9 декабря 1924 г. ЦК РКП (б) указал, что «прежде всего необходимо добиться полной сплоченности и единства партийной организации... Всякие попытки к созданию группировок должны встречать решительный отпор со стороны партийной организаций».

В начале 1925 г. трижды вопросы, связанные с борьбой против антипартийных группировок в Казахстане, рассматривала ЦКК РКП (б). Краевой контрольной комиссии было предложено изучить и вскрыть перед массами «действительную сущность группировок и действительные причины их возникновения», содействовать партийной организации республики в борьбе против них.

В течение 1925 г. КрайКК провела значительную работу по сбору материалов о деятельности националистических группировок. Эти данные получили огласку на V Казахстанской партийной конференции, которая потребовала вести с национализмом самую решительную борьбу.

В целом деятельность казахстанской партийной организации па идейно-политическому укреплению своих рядов в восстановительный период показала, что у нее оказалось достаточно сил и средств, чтобы отстоять свое единство на принципиальных партийных позициях.

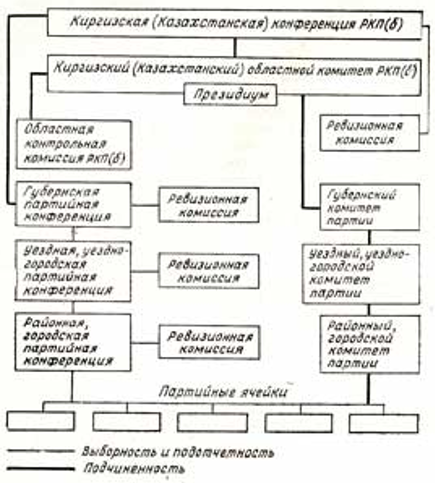

№ 7. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОЕНИЕ КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РКП (б) в 1921 г.

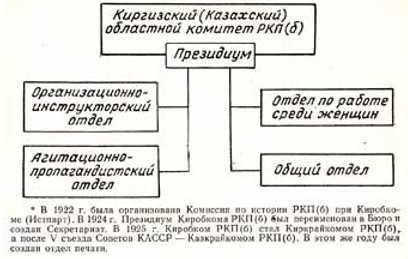

№ 8. СТРУКТУРА КИРОБКОМА РКП (б)*. 1921—1925 гг.

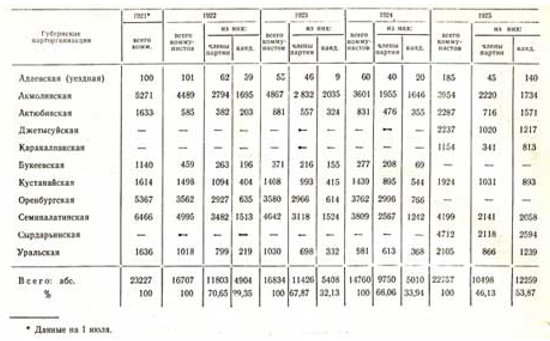

№ 5. СЕТЬ МЕСТНЫХ РУКОВОДЯЩИХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНОВ И ПАРТЯЧЕЕК в 1921—1925 гг.*

№ 6. ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ в 1921—1925 гг.