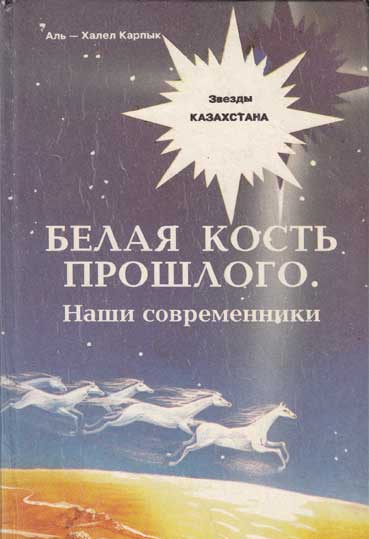

Белая кость прошлого. Наши современники — Аль — Халел Карпык – Страница 14

| Название: | Белая кость прошлого. Наши современники |

| Автор: | Аль - Халел Карпык |

| Жанр: | История |

| Издательство: | |

| Год: | 1994 |

| ISBN: | |

| Язык книги: | Русский |

| Скачать: |

Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0

Автор далек от идеализации Назарбаева. Были и есть и у него ошибки, и серьезные. Однако ведь не ошибается тот, кто не работает. И потом первопроходцу всегда намного труднее. Это — раз. Во-вторых, настоящий очерк не преследует цели глубокого анализа деятельности Президента. Задача иная — рассказать о заметной звезде на политическом небосклоне Казахстана и СНГ.

Заблуждения... К сожалению, совершенно обойтись без них просто невозможно. Назарбаев, как и Акаев, Каримов, другие коллеги, одно время уделял чрезмерно большое внимание безусловно привлекательным моделям США, ФРГ, Турции, Южной Кореи. Время показало — и Нурсултан Абишевич чутко уловил это: слепо копировать чужой опыт нам нельзя, капитализм с чужого плеча нам не подходит. У нас свои, специфические условия развития, особенности, традиции, уклад: с одной стороны — родоплеменной, с другой — полиэтнический. Поэтому в наших условиях можно было говорить лишь об использовании иностранного опыта, но никак не о слепом его копировании. В конце концов, Президент Нурсултан Назарбаев пришел, по мнению моему и многих других, к верной, отражающей специфику Казахстана и одновременно учитывающей мировой опыт модели: «В республике будет не либеральный или народный капитализм, не истинный или модернизированный социализм, а просто нормальное демократическое общество с многоукладной рыночной экономикой». Эго путь, по которому идут сейчас все развитые страны мира. Это путь, на который пытается вступить и Казахстан. Сумеет ли он успешно пойти по этому пути, невзирая на неимоверные трудности переходного периода, во многом будет зависеть и от Президента Назарбаева, и от многонационального народа республики, и от нарождающегося класса предпринимателей. Поистине, «нынешний период — это исторический шанс для Казахстана».

САРА АЛПЫСОВНА НАЗАРБАЕВА

Первая встреча будущего Президента Казахстана и будущей первой леди республики состоялась ... у доменной печи, после аварии на Карагандинском металлургическом комбинате. Прямо скажем — в обстановке, далекой от романтики. Так уж заведено у металлургов: когда произошла авария, и расплавленный металл оказался на земле, смена покидает цех, лишь убрав весь скрап и восстановив железнодорожное движение. А если ликвидировать последствия аварии быстро не удается? Что ж, тогда хоть днюй и ночуй в цехе, пока не ликвидируешь брак... (Об этом, как и о встрече с будущей своей супругой, Н. А. Назарбаев повествует в книге «Без правых и левых».

В описываемом случае ликвидировать скоро последствия аварии не удалось. И когда Сара Алпысовна, тогда еще Сара, увидела своего суженого, он был очень усталый после многочасовой напряженной работы на ногах и весь покрыт сажей и копотью — одни глаза и зубы блестели на лице. А наведалась Сара в этот цех, поскольку дежурила по электроподстанции и нужно было посмотреть, что с печью делается. Пришла Сара и ... осталась навсегда — с Нурсултаном. Содействует ли «огненная» обстановка возникновению «огненных» чувств? Об этом лучше всего судить Нурсултану Абишевичу и Саре Алпысовне, идущих с тех пор по жизни рука об руку. А мы не будем вторгаться в деликатную сферу человеческих чувств. Коснемся иного момента: совсем не возле Белого дома встретила Сара Алпысовна Нурсултана Абишевича, а в черном дыму и копоти послеаварийного цеха, с которого в те часы вполне можно было писать с натуры картину огнедышащего ада... И тут мне невольно вспоминается поговорка: полюбите нас черненькими (в данном случае, прошу прощения, — закопченными), а беленькими нас всяк полюбит.

Как же дальше развивались события? Нурсултан, после ликвидации последствий аварии, смыл с себя сажу и копоть, и Сара увидела... Что она увидела, каким ей представился Нурсултан, тоже личное дело Сары Алпысовны. Для общественного рассмотрения важно другое: Нурсултан ходил в ударниках и активистах, Сара — тоже. А коль так — сыграли комсомольско-молодежную свадьбу. Все шло по заведенному для подобных случаев сценарию. Преподнесли молодым ключ от квартиры. Радостные, довольные, подъехали молодожены к будущему своему жилью и увидели, что оно ... отдаленно будущее. Пятиэтажка, в которой должна была поселиться супружеская чета Назарбаевых, едва начинала... подниматься над фундаментом. Делать нечего. Пришлось молодоженам после свадьбы идти к приятелю Нурсултана, жившему в двухкомнатной малометражке. Что называется, с грехом пополам поселили Нурсултана и Сару в одной комнатушке с бабкой... «Ну, разве такое забудешь, черт побери!» — восклицает, вспоминая этот эпизод, Нурсултан Абишевич в упомянутой уже книге. Так что не с хоромов начинали Назарбаевы совместную жизнь...

Легко ли быть первой леди? Думаю — нет. Полагаю, гораздо трудней, нежели быть просто леди, хотя быть просто леди — тоже трудно. К тем, кого называют «первая леди», предъявляют повышенные, часто чрезмерно повышенные требования. Она не может позволить себе, как просто леди, невинных слабостей. Она обязана и вынуждена быть всегда в высокой форме — человеческой и спортивной. Она не может позволить себе хмурого лица, усталой походки, раздраженного голоса. То, что позволяется леди, не позволяется первой леди. Того, что простят леди, не простят первой леди. Конечно, в лицо ей никто не сделает замечания, но за спиной!.. Если леди может чувствовать себя иногда на людях просто Надеждой или, допустим, Айсулу, то первая леди не может позволить себе удовольствия быть в обществе просто Сарой. Она — Сара Алпысовна, больше того — Назарбаева. Помнить всегда об этом и смотреть на себя глазами других — очень непросто. Таков парадокс: первая — и самая зависимая.

Разумеется, есть у людей такого порядка и свои весомые преимущества перед другими. Что и говорить, быт не давит на Назарбаевых, как на миллионы простых казахстанцев, перед многими из коих вопрос стоит уже так: «Быть или не быть?» Назарбаевым приходится иметь дело, (видимо, с проблемами иного порядка. Взять тех же детей. С одной стороны, их жизнь, казалось бы, мед сплошной, а с другой — с неизменной ложкой дегтя. Ведь как и Нурсултану Абишевичу и Саре Алпысовне, детям их, а теперь и внукам — постоянно приходится помнить, что они... Назарбаевы. Приятно и одновременно тяжело, надо думать, носить очень известную фамилию. А как хочется ведь иногда побыть просто человеком во плоти и крови, а не ходячим персонажем из музея восковых фигур. Возможно, я и ошибаюсь в своих оценках. Во всяком случае, был искренен в предположениях и потому надеюсь на сочувственное к ним отношение.

Продолжу догадки. Сара Алпысовна ни о чем не жалеет. Трудность быть первой леди уравновешивается и перевешивается удовольствием быть ею. Так и идет по жизни Сара Алпысовна: супруга Президента республики Нурсултана Назарбаева и президент известного фонда «Бобек» — в обществе; жена, мать, бабушка — дома. Лично у меня такое представление о Саре Алпысовне: добрая, умная, деятельная, корректная... По-моему, не нужно быть большим физиономистом, чтобы заметить это.

САЛЫК ЗИМАНОВИЧ ЗИМАНОВ, АКАДЕМИК НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Саке — так уважительно называют Зиманова друзья и коллеги — удостоился Президентской премии мира и духовного согласия 1993 года за активную законотворческую деятельность, направленную на поддержание общественно-политической стабильности, укрепление взаимного доверия, единства многонационального народа республики.

Говоря о стабильности, доверии и единстве, существующих в Казахстане, мы прежде всего вспоминаем его Президента Нурсултана Назарбаева. И это — верно. Именно Президент в первую очередь — гарант стабильности, доверия и единства, без которых не может нормально развиваться государство.

Ну, а во вторую очередь знающие люди вспоминают таких, как Зиманов — крупный организатор правовой, философской науки и юридического образования, известный общественный деятель. Салык Зиманович многое сделал для созидания в Казахстане демократического правового государства. Впрочем, не только специалисты, но и широкие слои населения знают о глубоких законотворческих поисках, огромном труде, направленном на постоянное поддержание гражданского мира, укрепление взаимного доверия и единства многонационального народа республики, которые совершает неустанно академик Зиманов. За всем этим стоят его большая духовность, кровная заинтересованность в решении народных запросов и нужд. Возможно, слова эти звучат несколько высокопарно, но они отражают истину.

Салык Зиманович прошел большую и суровую жизненную школу, особенно — в молодые годы. Он — участник Великой Отечественной войны. Идя к Победе, прошел с боями тысячи километров, прошагал пол-Европы. Награжден правительственными наградами. После войны жадно занялся любимой наукой — правоведением и государствоведением. Был силен не только в теории, но и в практике. Многое сделал для послевоенного становления республики.

Салык Зиманович — один из самых крупных в Казахстане юристов-теоретиков, государствоведов и историков общественно-политической мысли. Именно Зиманову принадлежит первенствующее значение в исследовании истории государства и права. Он широко известен среди научной интеллигенции, студенческой молодежи, да и широкой общественности. По результатам социологических опросов, Салык Зиманович относился к числу самых популярных народных депутатов.

Саке ценят как высокообразованного и высококультурного человека, интернационалиста в глубоком смысле этого слова. Выступления Зиманова, будь то на научную или на тематику большого общественного звучания, неизменно отличаются аргументированностью, взвешенностью большого мыслителя и просто мудрого человека. Подкупает аудиторию и интеллигентность Саке. Общение с ним — хорошая школа роста для молодых ученых. Глубоко порядочный, искренний, знающий и энергичный, Зиманов снискал в их среде большой авторитет.

О таких личностях, как Зиманов, говорят: они — гордость и цвет нации.

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ ГУЖВИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Упоминание должности Анатолия Петровича вызовет недоумение у части читателей: «Каким образом российский глава обладминистрации попал в число звезд Казахстана?» Рассеем недоумение: А. П. Гужвин удостоился известной Президентской премии мира и духовного согласия 1993 года за весомый вклад в утверждение межнационального согласия, укрепление дружбы между народами России и Казахстана, большую заботу о развитии культуры языка и традиций казахской диаспоры, проживающей в Астраханской области. Что касается жителей Западного Казахстана, так они вообще считают Анатолия Петровича своим земляком. И не без оснований.

В Астраханской области проживает более 140 тысяч казахов: по меркам нашей республики — население целого областного центра. Здесь с успехом действует казахское общество «Жолдастык» («Товарищество»). Это общество работает в самом тесном контакте с областной администрацией, ее главой А. П. Гужвиным, получая от них постоянную и действенную помощь.

В Астрахани, в других городах и селах области систематически проводятся Дни культуры Казахстана, всевозможные национальные праздники, в которых принимают участие представители различных национальностей. Интернационализм в действии — так можно оценить отношение Анатолия Петровича к проживающей в области казахской диаспоре. Это отношение главы администрации задает тон отношению всей области к ее проблемам, нуждам, интересам. Не будем говорить отдельно о проблемах и нуждах. Они у астраханских казахов не отличаются в принципе от нужд и проблем их русских земляков. Что касается духовных интересов, то в области на высоком организационном и человеческом уровне проводятся праздничные торжества, посвященные памятным историческим датам, деятелям культуры казахского народа. В них деятельнейшим образом участвуют все национально-культурные центры и объединения области. Так, в яркое событие превратилось празднование юбилея казахского композитора Курмангазы в одном из районов области. Событие нашло достойное отражение и в прессе, стало известно всей области. И здесь, прямо скажем, не обошлось без активного участия Анатолия Петровича.

Ну, а коща другие районы другой области другой республики — Атырауской Казахстана пострадали от наводнения, А. П. Гужвин оперативно оказал помощь пострадавшим, словно речь шла о собственных районах собственной области своей республики. И это — не единичный случай.

Разве не по указанию Гужвина были сняты таможенные барьеры с российской стороны между двумя соседними областями двух республик. А. П. Гужвин был одним из инициаторов подписания соглашения об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Астраханской и Атырауской областями. Глава администрации Астраханской области многое делает для широкого обмена опытом и совместному развитию производства двух соседних областей, взаимообогащению и взаимопроникновению культур России и Казахстана. Для социально-экономического состояния и развития рассматриваемого региона неоценимо решение проблем Каспийского моря. И, образно говоря, Гужвин постоянно держит руку на пульсе Каспия.

Примеров того, как по инициативе Анатолия Петровича астраханцы проявляли и проявляют добрососедство, братство, дружбу, понимание проблем своих казахских земляков и казахстанских соседей, много. Также много примеров того, как Гужвин, руководитель новой формации, широко и гуманистически мыслящий, лично решал назревшие вопросы, связанные с бытием казахов в возглавляемой им области или с жизнью соседей-казахстанцев.

А. П. Гужвин — несомненно, человек высокой нравственности и духовности, большой, добрый и умный руководитель, деятельность которого может служить примером для многих других руководителей и самых широких слоев населения.

Спасибо Вам большое за Вашу деятельность, Анатолий Петрович!

ВНЕВРЕМЕННОЙ ПОЕДИНОК ЧИНГИЗ-ХАНА И ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА

Подобно небывало-яростной грозе, потрясал различные земли Чингиз-хан. Мрачной тучей надвинулся он и на Казахстан, прошел по нему, встречая мощное сопротивление и выжигая его насквозь молниеподобной силой жестокости и агрессии. Но минули века, и здесь, в казахских, сарыозекских степях, Чингиз-хану вновь был дан бой... Бой решительный, хотя и бескровный. И, о чудо! Казавшийся непобедимым властитель был остановлен, в смятении повернул назад...

Кто сумел остановить, повернуть вспять грозного завоевателя Чингиз-хана?!. Мягкий, гуманный писатель Чингиз Айтматов! Мрачной туче чингиз-хановой злобы он противопоставил белое облако добра. И, совершив в Сарыозеке жуткую казнь над невинной четой любящих монгол, к тому же много сделавших для него, Чингиз-хан, остановленный внезапно... белым облаком, прекратил свой поход в глубь казахских степей и дальше, на запад и повернул свою армаду назад.

Повесть Чингиза Айтматова так и называется — «Белое облако Чингиз-хана». Это необычное произведение. По авторскому замыслу, «Белое облако Чингисхана» — повесть к роману «И дольше века длится день» на казахскую и общечеловеческую тематику. По Айтматову, в пору жесткого идеологического диктата застойного периода повесть не могла увидеть свет в структуре романа, и вот теперь, спустя десятилетия, издана отдельной книгой. И получается, айтматовское «Белое облако Чингисхана» победило не только мрачную тучу чингиз-хановой злобы и жесткости, но и темную тучу советской административно-командной системы с ее неизменным жестким диктатом. Победило - пусть и спустя века в первом случае и через десятилетия— во втором.

Не буду заниматься неблагодарным делом — пересказывать содержание повести, которую сам я, не отрываясь, прочитал и тут же перечитал в читальном зале Национальной библиотеки республики. Такая возможность есть у каждого. Важно тут другое: поединок завоевателей чингиз-ханов и писателя Чингиза Айтматова, увы, а может и к счастью, вечен. Уходят Чингиз-ханы и сатпары с луками в руках, на их место заступают Сталины и приспешники с пистолетами и автоматами, исчезают Сталины — появляются другие Сатаналины... Однако и Чингиз Айтматов с неизменным вечным пером в руке не теряет бдительности. И белое облако добра вновь и вновь сталкивается с мрачной тучей зла. Кто кого? Культура и невежество, демократия и диктат, человеколюбие и человеконенавистничество. Что сильнее? Кто победит? Кто одолеет? И нет конца этой борьбе, пока жизнь продолжается...

Вневременной поединок завоевателя Чингиз-хана и писа-теля-гуманиста Чингиза Айтматова... Кого и что поддерживаете Вы, читатель?

«ЧИНГИЗ-НАМЕ» УТЕМИШ-ХАДЖИ И В. ЮДИН

Перу блестящего историка из Хивы Утемиш-хаджи принадлежит тюркоязычное произведение «Чингиз-наме», датируемое первой половиной шестнадцатого века. Оно было написано на основе устных преданий казахских кочевников. Это произведение охватывает период тринадцатого-четырнадцатого веков и проливает свет на историю правления Чингиз-хана и его потомков, вплоть до известного нам Тохтамыша, дает богатейшие сведения о жизни казахов в мало исследованные учеными времена.

Осуществил перевод этого оригинального сочинения вкупе с его научным анализом видный казахстанский исследователь Востока В. Юдин. Как блестящую оценивает работу Юдина другой известный ученый, доктор исторических наук, профессор Беймбет Ирмуханов. Но блестящие перевод и исследование — это еще, к сожалению, лишь полдела. Труд необходимо издать. И в появлении великолепного академического издания «Чингиз-наме» на русском языке — заслуга и руководства Института истории Национальной академии наук Республики Казахстан, щедрых меценатов науки. За это прекрасное академическое издание мы можем быть благодарны им сегодня вместе с супругой В. Юдина Ю. Барановой.

По мнению профессора Беймбета Ирмуханова, В. Юдин был глубоким исследователем и знатоком персо- и тюркоязычных источников по истории средневекового Казахстана. Он внес огромный вклад в его историческую науку. Большую ценность представляют, считает Ирмуханов, изыскания В. Юдина о сущности чингизизма, который, как исторический феномен, сохранился по наши дни; о истории казахских жузов. В частности, В. Юдин установил, что в письменных источниках о этих крупнейших родоплеменных образованиях казахов упоминается впервые в 1616 году, а не в 1731-м — как утверждалось учеными до Юдина. А это меняет многое в научных воззрениях на историю возникновения жузов.

Заслуга В. Юдина, по Беймбету Ирмаханову, — и введение в науку понятия «степная устная историология». Ну, а в чем живучесть чингизизма, на много веков пережившего самого Чингиз-хана и созданную им великую монгольскую империю? Юдин видел причины этой живучести в особом сплаве идеологии и религии.

— Русское издание «Чингиз-наме», другие труды Юдина дают все основания говорить о нем как о на редкость даровитом человеке и ученом, — утверждает профессор Б. Ирмуханов. — Юдин из тех, кто жил наукой и ради науки, пренебрегая карьерными, материальными и иными соображениями. Эта значительная личность создавала вокруг себя своеобразную ауру, в которой было легко и хорошо творить другим. Об этом свидетельствуют имена его учеников — подлинных ученых-исследователей М. Абусеитовой, Н. Масановой, Т. Бисембае-вой и других. И я считаю, продолжает Ирмуханов, что книга «Чингиз-наме» должна быть выдвинута на соискание премии имени Чокана Валиханова, а на исторических факультетах столичных университетов, где работал Юдин, необходимо учредить именную стипендию В. П. Юдина за особые успехи в источниковедении.

Трудно возразить Б. Ирмуханову, отмечающему заслуги В. Юдина перед казахстанской наукой. Ведь благодаря этому талантливому ученому и переводчику мы сегодня получили неоценимой важности данные о жизни, быте, культуре, языке, идеологии своих далеких предков. Эти данные имеют для нас не только научный или даже общечеловеческий интерес. Они ценны и важны для нас как инструмент познания и преобразования жизни сегодняшней, как своеобразный мост из прошлого — через настоящее — в будущее.

ИЛЬЯС ЕСЕНБЕРЛИН И ЕГО «КОЧЕВНИКИ»

Яркие, рельефно выполненные образы выдающихся представителей белой кости феодального прошлого оставил Ильяс Есенберлин. Основатели казахского ханства Керей и Жанибек, их преемники Бурындык и Касым, ханы Акназар и Тауекел, Есим, Тауке, Аоулхаир, Абылай, Кенесары — вся эта внушительная когорта степных правителей выведена в замечательной трилогии И. Есенберлина «Кочевники». Подвергнуть ее литературно-критическому анализу не представляется сложным. Но, я думаю, будет лучше, если мы отдадим приоритет в этом плане Ануару Алимжанову. И вот по каким соображениям. Во-первых, Алимжанов достаточно хорошо и близко был знаком с Есенберлиным и его творчеством. Во-вторых, Ануар-ага, как и Ильяс-ага, был писателем, пишущим по преимуществу на историческую тематику и глубоко знавшим ее специфику. Рецензия Ануара Алимжанова так и называется — «Ильяс Есенберлин и его «Кочевники»: «Известный казахский писатель Ильяс Есенберлин в юности мечтал стать металлургом. Мечта его осуществилась бы, поскольку в 1940 году он окончил Казахский горно-металлургический институт, но началась война с фашистской Германией, и Есенберлин ушел на фронт. Тяжелое ранение и после войны не позволило ему занять место в рядах молодой национальной технической интеллигенции. Основным содержанием жизни И. Есенберлина стала литература, но трудовая деятельность его была многообразна. В первые послевоенные годы он работал в аппарате ЦК Компартии Казахстана, затем был директором Казахской государственной филармонии, редактором сценарной коллегии студии «Казахфильм», в 60-е годы — редактором Казгослитиздата, является членом сценарно-редакционной коллегии киностудии «Казахфильм», а в течение ряда лет — директором издательства «Жазушы» и в немалой степени способствовал поднятию и укреплению авторитета этого крупнейшего в Казахстане издательства художественной литературы. С 1971 по 1975 год был вторым секретарем Союза писателей Казахстана.

Писать И. Есенберлин начал еще на фронте и, подобно многим другим, стремился проявить литературный талант в поэзии — с 1945 года стали появляться небольшие сборники его стихов и поэм. Многие стихи, переложенные на музыку, звучали по радио и с эстрады. Начинающий писатель пробовал свои творческие возможности и в драматургии — пьеса «Борьба в горах» долгое время шла в Республиканском театре юного зрителя; выступал он и как переводчик, в частности, перевел на казахский язык сказки и рассказы педагога-про-светителя К. Д. Ушинского.

Однако, по мнению самого И. Есенберлина, ни в поэзии, ни в драматургии ему не удалось со всей полнотой выразить свое творческое кредо, свои нравственные принципы, и он очень скоро обратился к прозе, которая, как ему казалось, предоставляла большой простор для художественных исканий. Романы «Схватка», «Опасная переправа», «Любящие», «Золотая птица», «Прикрой своим щитом», посвященные молодой казахской интеллигенции, первоцелинникам и нефтяникам Мангышлака, поставили его в ряд крупнейших писателей республики.

В своих произведениях И. Есенберлин выдвигал проблемы большого общественного звучания, показывал героев на целинных полях, заводах, в лабораториях, в аудиториях, страстно стремился ответить на многие острые вопросы действительности; и на страницах книг писатель, как и в жизни, вел непримиримую, бескомпромиссную борьбу с чуждыми нашему строю явлениями: с карьеризмом и протекционизмом, с очковтирательством, с лжепатриотизмом и национальной ограниченностью.

За роман «Схватка», повествующий о формировании технической интеллигенции в республике и ее роли в переустройстве жизни, И. Есенберлину в 1968 году была присуждена Государственная премия Казахской ССР.

В 1969 году появился роман И. Есенберлина «Хан Кене», за ним, в 1971 и 1973 годах, два других романа— «Заговоренный меч» и «Отчаяние», составившие историческую трилогию. Читателя, привыкшего находить в произведениях писателя современный, злободневный жизненный материал, романы эти неожиданно уводили в далекое прошлое казахов. Но неожиданность была кажущейся, обращение к истории своей родины было естественным, логическим и закономерным развитием творческого пути писателя-гражданина, живущего интересами своего народа, своих читателей.