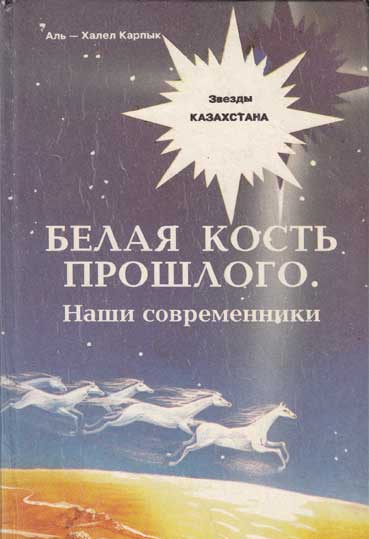

Белая кость прошлого. Наши современники — Аль — Халел Карпык – Страница 16

| Название: | Белая кость прошлого. Наши современники |

| Автор: | Аль - Халел Карпык |

| Жанр: | История |

| Издательство: | |

| Год: | 1994 |

| ISBN: | |

| Язык книги: | Русский |

| Скачать: |

Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0

ШАКЕН АЙМАНОВ

Если бы не трагическая случайность, Шакену Айманову исполнилось бы в текущем году восемьдесят лет... Для меня же и многих других Шакен-ага останется навсегда 56-летним, моложавым, бодрым, полным задора и энергии.

Недавно слышал по радио голос Айманова, живой, веселый, характерный и узнаваемый. Он разговаривал с нами, делился чем-то важным для себя и для нас. Теперь уже — для нас и только для нас... Шакен-ага и поныне остается все тем же энтузиастом, заражающим нас, живых, своими неуемными энергией и оптимизмом. Частицу этого бодрящего заряда, полученного при непосредственном общении, по сей день несут мастера нашей сцены Асанали Ашимов, Ермек Серкеба-ев, Бибигуль Тулегенова.

Частица живительных его энергии и оптимизма осталась во всех и во всем, с кем и чем он соприкасался. Вот — Алматинский Дом кино, возведение которого проходило под его началом и при его участии и открытия которого он, с нетерпением ожидая, так и не дождался. Именно здесь, в Доме кино, проходил вечер, посвященный жизни и творчеству Ша-кена Айманова. Память Шакена-аги пришли почтить все, кто знал его, общался с ним, любит его творчество. Теплые, душевные воспоминания, отрывки из фильмов и спектаклей, заснятые на пленку, фотовыставка, продажа юбилейных марок и конвертов — все было посвящено человеку и мастеру, чей талант, по словам известного режиссера Азербайжана Мымбетова, «открыл золотой век казахского романтического театра».

Блистательный актер, режиссер. Трудно перечислить все его полюбившиеся зрителям роли, спектакли, фильмы. Большие мастера, уйдя, остаются в учениках. Все мы помним ай-мановский «Конец атамана». А на вечере в Доме кино демонстрировался отрывок из фильма «Транссибирский экспресс», доснятый за ушедшего из жизни учителя его любимыми учениками. Маэстро мог бы быть доволен продолжателями своего дела. Частицу аймановских неувядаемых энергии и оптимизма его ученики, соединив со своими оптимизмом и энергией, передадут своим ученикам.

АСАНАЛИ АШИМОВ

У каждого подлинного художника есть своя высота, к которой он идет годами напряженного поиска и труда. Есть такая вершина и у Асанали Ашимова. И эта вершина—хан Абылай.

Асанали-агу угнетало, что тоталитарный режим выдавал крупного степного деятеля за врага народа. Протест против этой вопиющей несправедливости вылился в активное действие: в свое время Ашимов принялся собирать материал, подтверждающий, что Абылай совсем не тот, за кого его выдают, вернее, — личность с противоположным знаком.

Разве не было большим счастьем для казахов, что именно этот одаренный военачальник и стратег возглавил их в восемнадцатом веке в жестокой борьбе с джунгарскими завоевателями. Не будь во главе казахский войск и ополчений Абылая, еще неизвестно, насколько гибельными, если не всеуничтожающими, оказались бы для казахского народа злооная агрессия и экспансия ойратских захватчиков.

Кое-кто упрекал Абылая за двойное подданство и двойную игру — с Россией и Китаем. Но разве не извлекал хан Абылай из такого положения двойную выгоду для себя и своего народа. Он считал — и справедливо, — что если поведут себя агрессивно вторые, то выручат первые. А если первые... Степной политик Абылай-хан был мудр и гибок. И это видели и понимали могущественные соседи. Потому и уважали его, потому и считались с его народом и государством.

Более двух десятков лет умно, хитро и мужественно правил своей страной хан Абылай, сумев за это время значительно укрепить и объединить ее. Об этом тоже хорошо знал Асанали Ашимов. И потому его глубоко возмущало искажение фактов жизни и деятельности Абылай-хана Возмущение побуждало Асанали-агу собирать все новые и новые истинные факты. Ашимов знал: из этих фактов в будущем вырастет истина, и она будет неопровержима. А пока что нужно запастись терпением и продолжать заниматься накоплением фактов.

А каких потомков оставил Абылай — Кенесары, Чокан Валиханов! Это ведь тоже определенная заслуга — дать такое могучее племя. Асанали-ага думал о неукротимом нраве Кенесары-хана и сразу вспоминал Абылай-хана: родство и наследственность были явными. Асанали-ага смотрел на портрет Чокана Валиханова и тут же вспоминал хана Абылая: сходство бросалось в глаза.

Произошли и другие необычные вещи: Асанали Ашимов и в самом себе обнаружил... Абылая. Впрочем, это объяснимо. С одной стороны, Ашимов не заинтересовался бы так глубоко и искренно Абылаем, если не был бы родственен ему. С другой стороны, постоянное и глубокое вживание в другую личность «вживляет» эту личность в самого вживающегося. Связь тут прямая и обратная. Так, все более накопляя в себе Абылая, готовил Асанали творческий взрыв, имя коему — художественно-исторический фильм «Абылай-хан».

Для таких «взрывов» нужны изрядные средства. Где их взять? Взять неоткуда. Деньги можно лишь найти. И как умел разыскать их для решения больших государственных задач хан Абылай, так умеет найти — для реализации больших творческих целей художник-руководитель Асанали Ашимов. Народ шел навстречу хану Абылаю, люди идут навстречу художественному руководителю кинохозяйственного объединения «Елимай» Ашимову. Первый распространял свою власть на все три казахских жуза, всю Степь: духовное влияние второго также распространяется на весь Казахстан. Именно авторитет и известность помогали Асанали-аге находить средства для осуществления своих творческих замыслов.

Узнав, к примеру, о намечающихся съемках фильма «Козы-Корпеш и Баян-Сулу» и откликнувшись на зов киномастера, администрация Семипалатинской, многие предприятия Шымкентской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областей, а также совхозы Павлодарской — выделили необходимое для съемок. Это были не только деньги. К кому бы ни обращался Асанали-ага, встречал он понимание и поддержку. Помимо всего прочего, это укрепляло Асанали Ашимова в уверенности, что он на верном пути, что народу дороги его история и культура.

«Козы-Корпеш и Баян-Сулу»... Разговаривая, будучи в командировке в Павлодарской области, с земляками, я узнал случайно, что один Баянаул выделил для съемок фильма массу изумительных реквизитов. И порадовался я и за Асанали-агу и его фильм, и за своих земляков. Несмотря на неимоверные трудности, тянутся все-таки люди к чему-то светлому, способны на порыв.

Между тем, работа над третьим по счету фильмом объединения «Елимай» кипела уже вовсю. Два предыдущих фильма, снятых творческой группой, закупались и шли на «ура».

Асанали Ашимов не склонен идеализировать хана Абы-лая, хотя искренне любит и уважает его образ. Асанали-ага гораздо больше, чем многие другие, понимает, насколько неординарна, сложна и противоречива была личность Абылая. Но от этого ведь только выиграет созданный на экране образ! Кому нужен одномерный — слащаво-положительный или горько-отрицательный облик степного властелина. К своей правде о нем Ашимов шел многие годы. И правда должна и будет правдой — суровой, беспощадной, трезвой и отнюдь от этого не менее привлекательной.

«Транссибирский экспресс», «Козы-Корпеш и Баян-Сулу», «Абылай-хан»... От фильма к фильму рос и шел к своей вершине Асанали Ашимов. Однако такова диалектика души человеческой, что куда бы ни направлялась она, а приходит в конечном итоге к сокровенному, главному, заключенному в ней самой. Приходит к себе самой. В народе говорят об этом: от себя не уйдешь. Вот и Ашимов, воплощая на экране Абылая, ткал его образ из живых сгустков собственной души.

И произошла удивительная метаморфоза, а, может, и не было никакой метаморфозы, и я попросту не замечал раньше... Смотрю на Асанали Ашимова и нахожу в нем и внешнее сходство с Абылаем... Протираю глаза, но сходство остается. Природная схожесть? Глубина перевоплощения, преобразившая даже внешний облик мастера кино? Мистика? Что бы ни было, большой и долгой экранной судьбы, Абылай-Асанали!

МУРАТ МУСАБАЕВ

Не хочется говорить о Мусабаеве в прошедшем времени. Но смерть неумолима. Порой она забирает человека во цвете лет и сил. Мурата-аги не стало. Осталась добрая память о нем. Остались его песни. Остались его ученики.

Мусабаев с ранних лет проявил себя одаренным вокалистом. Он был лауреатом конкурса молодых исполнителей имени Петра Ильича Чайковского, проходившего в Ташкенте. Со студенческих лет выступал в составе труппы Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая. На сцене этого театра Мурат Мусабаев создал целую галерею ярких образов. Ценители и по сей день помнят его: Таргына, Семена («Ер Таргын» и «Дударай» Брусиловского), Жанботу («Биржан и Сара» Мукана Тулебаева), Абая из одноименной оперы Жубанова и Хамиди, Алпамыса из одноименной оперы Рахмадиева, Садыра («Садыр-палван» Кужамьярова), Елецкого из «Пиковой дамы» П.И.Чайковского, Риголетто и Жермона («Риголетто» и «Травиата» Верди). Мусабаев глубоко и полно раскрыл мысли и чувства своих героев. Он обладал большой сценической культурой, человеческим и артистическим обаянием. За свое высокое искусство М. Мусабаев был удостоен звания лауреата Международного конкурса вокалистов имени Глинки.

В то же время искусство Мурата-аги было демократичным. Он часто выступал по телевидению и радио, на сценических площадках самого разного уровня. Мусабаев великолепно исполнял романсы и песни казахских, русских и зарубежных композиторов. Его концертов ждали, о них говорили и их живо обсуждали. Известного певца, народного артиста республики знали во всех ее уголках.

Концертную деятельность М.Мусабаев гармонично сочетал с педагогической. Он был профессором Алматинской государственной консерватории. Мурат-ага многое сделал для воспитания нового поколения молодых вокалистов, щедро передавал им свой богатый опыт. Многие из его учеников, демонстрируя сегодня высокое сценическое мастерство, считают себя обязанными им учителю, Мурату Мусабаеву, Мурату-аге.

ГАЗЕТА «ЕГЕМЕН ҚАЗАҚСТАН»

Казахстан стал суверенным государством, обрел свободу, право не петь с чужого голоса, как прежде, а говорить своим — открыто, твердо и мужественно. Вместе с республикой получила это право и главная ее газета. Прежде — «Социалистік Қазақстан», она стала «Ёгемен Қазақстан» («Независимый Казахстан»).

Одновременно с обретением республикой свободы, возникла потребность не поверхностно отражать «победы развитого социализма и его достижения», а трезво осмыслить свое прошлое, настоящее и попытаться заглянуть в будущее. Этим и занимается деятельно «Егемен Қазақстан». Пытливо, с хорошей жадностью познает он все глубины традиций, истории и национального состава населения республики, отражает напряженное биение пульса современной жизни. Конечно, это очень и очень непросто. Требуется наиболее удачным образом совмещать публицистическую заинтересованность в освещении событий и явлений с научной и просто человеческой беспристрастностью. Есть темы, коих касаться можно лишь с предельной осторожностью. И одна из них — упомянутый нами национальный вопрос. Идя по полю этнических проблем, газета, журналист чувствуют себя, как сапер - на минном... Одно неосторожное движение — и... Но если сапер рискует лишь собой, то журналист, газета, затрагивающие этнические проблемы — спокойствием и благополучием миллионов людей. И тем не менее, затрагивать надо — для решения их. И, мне кажется, «Егемен Қазақстан» с большим профессиональным умением и человеческим чутьем подходит к названному вопросу. Я сказал — «человеческим» и, думаю, натяжки тут нет. Ведь газета, редакция — это люди, ее составляющие, как бы один большой коллективный человек, подставляющий огромное зеркало стране в ее поступательном движении вперед.

«Егемен Қазақстан» не только отражает жизнь, он пытается деятельно преобразовывать, созидать ее. Газета активно размышляет о путях экономического развитая Казахстана, его месте на политической карте мира, о том, что обеспечило бы гармонические взаимоотношение между народами, населяющими большую республику, и о многом-многом другом. Тут уж «Егемен Қазақстан» по-настоящему пристрастен. Тут уж он и должен быть по-настоящему пристрастным, трезвости рассудка при этом не теряя. Как помочь молодому государству, делающему первые шаги по пути самостоятельного развитая, не ошибиться, выбрать верные ориентиры? Для этого газете самой надо четко представлять их. И здесь недостаточно быть зеркалом, здесь газете предстоит стать своеобразным маяком.

Зеркало... Маяк... А еще — в лучшем смысле слова — чтиво. Полагаю, хороша не только та газета, которая объективно отражает жизнь и пристрастно направляет ее, но еще и та, которая способна заполнить собою досуг человека, стать хорошим конкурентом телевидению с его максимальными приближенностью к действительности и занимательностью. Речь не о кроссвордах на последней странице, хотя я совсем не против них. Речь о серьезном и одновременно увлекательном чтении для души и ума.

Средство отражения жизни; средство воздействия на нее; средство формирования человеческих души и разума, национального самосознания... Какая из трех перечисленных ипостасей наиболее важна для «Егемен Казахстан»? Об этом лучше всего судить редколлегии, редакционному коллективу и большой читательской аудитории газеты. А, возможно, в данном случае все перечисленные ипостаси слиты и действуют заодно, создавая тот феномен, который на языке читателя называется «популярная газета». Да, несмотря на небывало высокую стоимость отдельных номеров и подписки на «Егемен» в целом, он сейчас популярен. Небывалый доселе случай, когда газета на казахском языке превзошла по тиражу газеты на русском. Разумеется, это объясняется и ростом национального самознания казахов, и возросшим их интересом к родному языку. Но — не только этим. Объясняется это и тем и прежде всего тем, что «Социалистик Қазақстан», превратившись в «Егемен Қазақстан», здорово прибавил в том, что на языке журналистов называется «читабельность». Газета читабельна, и ее берут. Неинтересна — и никакое возросшее национальное самосознание ее не спасет. «Егемен Қазақстан», интересен читателю, оттого и разбирается быстро его тираж.

Не буду называть имен ведущих журналистов газеты. Их имена, как и имя «Егемен Қазақстан», часто произносятся читателями.

ГАЗЕТА «КАЗАХСТАНСКАЯ ПРАВДА»

С некоторых пор стало модным ругать это издание. Иные даже пытаются выставить «Казправду» первопричиной всех наших бед. А мне представляется, хаять газету за неприглядность отображаемой жизни равносильно раздражению на зеркало за некрасивость лица, им отражаемого.

Вот уже семьдесят пять лет зеркало «Казахстанской правды» — с нами. Правда, за это время и само оно — не только мы — претерпело большие изменения. Да что говорить, минувшие семьдесят пять лет — целая эпоха, вобравшая в себя столько, что хватит на несколько иных эпох.

Передо мною — красочный буклет, посвященный семидесятилетнему юбилею газеты. Приведу дословно его текст:

Биография

Если бы наша газета заполняла биографическую анкету, то ее ответы выглядели примерно так.

ФАМИЛИЯ. «Казахстанская правда». Первоначально выходила под названием «Известия Киргизского края», «Степная правда», «Советская степь».

МЕСТО РОЖДЕНИЯ. Оренбург. Издавалась также в Кзыл-Орде, после преобразования из автономной в Казахскую ССР — в Алма-Ате.

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ. Издается на русском языке.

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ. Из трудового народа.

ПАРТИЙНОСТЬ. Орган Центрального Комитета Компартии Казахстана, Верховного Совета и Совета Министров Казахской ССР.

ОБРАЗОВАНИЕ. Высшее.

ВЫПОЛНЯЕМАЯ РАБОТА С НАЧАЛА ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. С первого номера газеты — постоянный и самый активный участник решения задач и проблем, стоящих перед республикой и страной. На всех этапах социалистических преобразований, военных и послевоенных лет — в авангарде организационной и массово-политической работы. Главное дело газеты сегодня экономическая и социальная перестройка жизни нашего общества курсом, выработанным Коммунистической партией Советского Союза.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ. Орден Трудового Красного Знамени, Почетная грамота Президиума Верховного Совета Казахской ССР.

Стыдно ли за такую биографию? Думаю, нет. В эпоху, когда партия была «рулевым», а газета «подручной партии», у нее и не могло быть иной биографии. И потом, это ведь и наша и вами биография.

Стыдно ли за людей, делавших такую биографию? Тем более — нет. Вот еще строки из буклета:

В. Д. Ступак.

Читатели нашей газеты всегда и с большим интересом следили за материалами Виталия Даниловича Ступака, пятнадцать лет проработавшего собственным корреспондентом по Павлодарской области. И неудивительно: его статьи отличались остротой и злободневностью, высоким профессиональным мастерством. Мы звали его «золотым пером».

По единодушному решению коллектива ему было присвоено редакционное звание «Лучший журналист «Казахстанской правды».

От себя добавлю: Ступак был не только прекрасным журналистом, но и педагогом. Мне довелось в свое время практиковаться у Виталия Даниловича. И я благодарен судьбе за то, что она послала мне такую удачу. Ступак терпеливо и вдумчиво работал со мной и другими начинающими журналистами. Все мы с удовольствием читали материалы этого интересного человека и журналиста. Очень жаль, что Виталий Данилович не дожил до настоящих времен, когда мог бы с полной свободой проявить свое журналистское мастерство.

Не оскудела на журналистские таланты «Казахстанская правда» и в наши дни. Не буду перечислять имен самых видных журналистов газеты — они на слуху у читателей: на то и самые видные.

В одном из номеров «Казправды» была опубликована редакционная статья «Мы с Президентом. А он — с нами. И признает наше право — сомневаться, критиковать, предлагать...» Процитирую два абзаца из статьи: «С нашими собственными корреспондентами и членами редакционной коллегии встретился Президент. Нет возможности сегодня подробнее рассказать об этой встрече: необычно откровенно, остро шел разговор. Найдя небольшую отдушину в плотном рабочем графике, Нурсултан Назарбаев смог предугадать наши вопросы: инерция парламента, рублевая зона, несостоятельность существующих законов, коррупция, Советы и власть, власть имущие и проблемы основной массы населения — вот далеко не полный перечень тем, которые затронул Президент в разговоре с журналистами «Казправды».

Мы не всегда одинаково мыслим, журналисты газеты не всегда принимают «на ура» указы Президента и постановления правительства — все это закономерно, ибо это называется жизнью. Но и Президент, и казправдинцы озабочены одним вопросом — как улучшить нашу жизнь, как справиться с инфляцией, как защитить демократию и наполнить суверенитет государства наиболее полным содержанием...»

Для чего приведены эти строки? Вот для чего: кто лучше расскажет о себе, своей жизненной позиции и творческих устремлениях, чем сам редакционный коллектив? В процитированной выше биографии — вчерашняя «Казправда»: согласимся, и в социалистическую эпоху ордена и почетные грамоты давали не за красивые глаза. В процитированных ниже абзацах — сегодняшняя «Казправда», популярная и среди тех, кто ее хвалит и по-своему — среди тех, кто ругает. Согласимся вновь, «Казахстанская правда» занимала и занимает в нашей жизни заметное место.