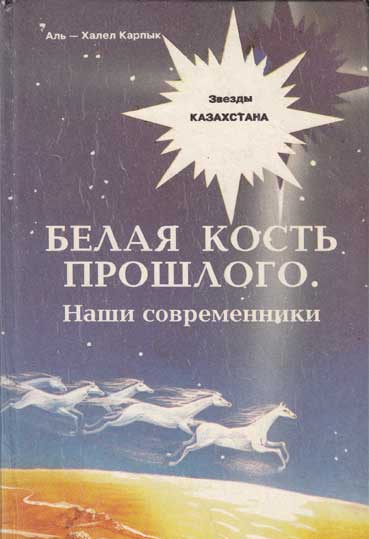

Белая кость прошлого. Наши современники — Аль — Халел Карпык – Страница 5

| Название: | Белая кость прошлого. Наши современники |

| Автор: | Аль - Халел Карпык |

| Жанр: | История |

| Издательство: | |

| Год: | 1994 |

| ISBN: | |

| Язык книги: | Русский |

| Скачать: |

Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0

По прошествии нескольких лет после откочевки Керея и Жанибека со своими племенами, хан Абу-л-Хайр направился с войском в новое их местопребывание, дабы наказать примерно за отступничество. И в походе умер. Смерть Абу-л-Хайра имела гибельные последствия для его государства. В нем с новой силой разгорелась междоусобная война между многочисленными джучидами за власть и владения. В этой войне погиб сын Абу-л-Хайра, Шейх Хайдар-хан. В свою очередь, внуку Абу-л-Хайра пришлось вести затяжную и выматывающую войну в казахских южных городах и степях с местными владетелями за власть и земли.

Если твердая воля хана Абу-л-Хайра в течение четырех десятилетий удерживала ханство от распада, то е его смертью разрушительные тенденции в нем резко усилились. Здесь следует назвать и постоянные междоусобицы джучидов, и слабую связь между различными улусами ханства, нежелание простых тружеников без конца гнуть спину на грызущуюся знать и их массовую откочевку в другие места. Все эти причины, вместе взятые, привели к окончательному развалу Государства кочевых узбеков.

Основатели Казахского ханства Керей и Жанибек, после кончины хана Абу-л-Хайра, активно взялись за присоединение его земель к своим. И вполне преуспели в этом.

ОСНОВАТЕЛИ КАЗАХСКОГО ХАНСТВА КЕРЕЙ-ХАН (ГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ: предположительно 1459—1473)

И ЖАНИБЕК-ХАН (предположительно 1473-1480)

А теперь назовем очень важную для Казахстана дату — 1459 год. Тот самый год, когда султаны Керей и Жанибек откочевали с подчиненными им племенами из Государства кочевых узбеков хана Абу-л-Хайра и обосновались на территории нынешнего Западного Семиречья, открыв, тем самым, первую страницу собственно Казахстана как государства. предыдущем очерке была сказано, что здесь, на землях бывшего Моголистана и теперешнего Семиречья, Керей и Жанибек основали Казахское ханство. Точнее было бы сказать, начали основывать, ибо создание первого Казахского государства не было и не могло быть одномоментным актом доброй воли пусть даже самых выдающихся людей. Событие это было длительным по времени и сложным по своим составляющим. С известной долей условности, из данного крупного события можно вычленить две важных составляющих.

Первая отмоченная: перекочевка казахских племен и родов из государства хана Абу-л-Хайра в Западный Мого-листан или Семиречье. Тогда и закрепилось за людьми Керея и Жанибека имя «казаки», которому предшествовало, правда, «узбеки-казаки».

Вторая составляющая: возвращение Керея и Жанибека на территорию Государства кочевых узбеков после смерти Абу-л-Хайр-хана и захват там верховной власти. Так что если в Западном Моголистане было начато создание казахской государственности, то на территории бывшего государства хана Абу-л-Хайра оно было продолжено. Именем «казаки» приверженцев Керея и Жанибека продолжали называть здесь и станут называть в последующем. Тут необходимо пояснение. Раньше всех, кто жил на землях «кочевых узбеков», называли узбеками. Теперь же произошло деление на собственно узбеков (или иначе, шибанитов), казаков (казахов) и мангытов (ногаев). О казаках или казахах современники говорили с уважением, отмечая, что они «славны во всем мире силою и неустрашимостью». Ну, а с постепенным укреплением государства Керея и Жанибека казахами стали именовать все подвластное им население, всех их подданных. А откуда вообще происходит слово «казах»? По мнению известного ученого В. В. Бартольда, это наименование означало человека, «отделившегося от своего государства, племени, рода и вынужденного вести жизнь искателя приключений». Что ж, у истоков создания собственного государства выходцы из государства Абу-л-Хайр-хана вели такую жизнь...

Теперь об основателях нашего государства. Легендарные Керей и Жанибек... Молва представляет их несчастными изгнанниками, едва ли не вышвырнутыми Абу-л-Хайром из страны. На самом деле, все обстояло наоборот. Керей и Жанибек были хорошими стратегами, точно рассчитавшими свой уход из «кочевых узбеков» с тем, чтобы в наиболее удобный момент вернуться и захватить верховную власть. Расчеты Жанибека и Керея оказались верными, действия решительными.

Кто же такие Жанибек и Керей? Мы уже знаем, что первый был сыном хана Барака. И оба — внуки хана Уруса. Так что два джучида, Жаниоек и Керей в равной мере могли претендовать на ханский престол. Они практически и были соправителями. И это согласие оказало отличную службу первым казахским ханам. К ним стекались все, кто страдал от притеснений других чингизидов и их постоянных распрей, жестокостей Абу-л-Хайр-хана. Тем самым, последние, сами того не желая и крайне не желая, фактически «работали» на создание первого казахского государства во главе с Кереем и Жанибеком, сумевшими отразить чаяния своей родовой знати и простых тружеников на основание независимого ханства казахов.

Существовали и иные объективные условия формирования казахской государственности. И это — стремление сложившейся к тому времени казахской народности к собственной социально-территориальной организации. Другое дело, что преодоление разобщенности было бы затруднено без деятельного участия Керея и Жанибека, обладавших незаурядным даром консолидации родов и племен, их феодальной верхушки. Недаром, строя единое государство, Жанибек и Керей нашли равную поддержку как со стороны знати, так и простых скотоводов и земледельцев.

Во владении Керея и Жанибека находились Сыгнак, Сузак, Сауран, другие города и крепости на Сырдарье и в предгорьях Каратау. И первые казахские ханы упорно стремились упрочить свои права на эти земли. Но хан Абу-л-Хайр, образно говоря, продолжал и из могилы грозить Керею и Жанибе-ку через своих наследников. Хватало у первых казахских ханов и союзников. И Жанибек и Керей, теснимые одними и поддерживаемые другими, с первых же лет основания ханства повели упорную борьбу за присырдарьинские города и в целом Туркестан, имевший для них стратегически важное значение. Эти города были прежде всего отличными, способными выдержать длительную осаду крепостями. Являлись для степняков значительными торгово-экономическими центрами. И этот двойной интерес — стратегический и торгово-экономический определял особую ожесточенность борьбы за названный регион. Керей и Жанибек старались окончательно утвердиться и на наследных для них местностях, окружавших города Сыгнак, Сузак, и в них самих.

Так что войны в казахских землях, на которые всегда было много претендентов, не утихали. Посвист оперенных стрел здесь был столь же част, как и свист ветра. Лилась кровь, тревожно ржали боевые кони, падали с них сраженные воины... рыдали их матери, сестры, жены. Но это ли занимало умы властителей! Долгих три десятилетия вели первые казахские ханы борьбу за свои владения и их расширение, поддерживаемые повсеместно знатью и простонародьем.

ХАНЫ КАЗАХСКОГО ХАНСТВА БУРЫНДЫК (предположительно 1480—1511) И КАСЫМ (предположительно 1511—1518)

Ушли из жизни создатели казахской государственности Керей и Жанибек. Их дело успешно продолжили преемники. Крупными властелинами и полководцами зарекомендовали себя сын Керея Бурындык и особенно — сын Жанибека, Касым. В упорной и длительной борьбе за сырдарьинекие города и оазисы они сумели навязать свою волю внуку Абу-л-Хайрхана Мухаммаду Шайбани. Что касается борьбы за власть в степи, то тут Мухаммад Шайбани и вовсе не в силах был противостоять казахским ханам.

К концу пятнадцатого века в состав Казахского ханства были включены города Сузак, Сауран, Сыгнак а также часть присырдарьинских оазисов. Это дало возможность объединить государство в целом. К исходу того же пятнадцатого века расширились и первоначальные его границы. В составе его оказались Западное Семиречье, в котором начало образовываться впервые казахское ханство, города в Южном Казахстане, предгорья Каратау с прилегающими степными районами, низовья Северного Приаралья и Сырдарьи, почти весь Центральный Казахстан. Значительная часть чингизидов-джучидов, оказавшись не у дел, сама превратилась в «казаков», уйдя из Казахстана в пределы Казанского и других ханств. Под начало Бурындыка и Касыма перешли и продолжали переходить все новые казахские племена и роды, росло число союзников за счет инородных племен — в частности, ногайских. К началу шестнадцатого века Казахское ханство обнимало огромную территорию, на которой располагался прежде его преемник Ак-Орда (Кок-Орда), и значительную часть Моголистана.

Если первые казахские ханы Керей и Жанибек, по моему разумению, в равной степени распространяли свое влияние на государство, то после их смерти, Касым, сын Жанибека, еще при жизни Бурындыка, занял лидирующее положение. При нем, в первой четверти шестнадцатого века, Казахское ханство достигло наивысшего могущества. Одаренный правитель, гибкий политик, удачливый полководец, хан Касым всегда с выгодой для себя и своего государства использовал сложившуюся ситуацию.

Своеобразна история невольного соперничества и раздела власти между Касымом и Бурындыком. О ней стоит сказать особо. Здесь не было попыток насильственного устранения соперника, ни, пожалуй, особых интриг. Бурындык был достаточно влиятелен, силен и энергичен, но Касым еще влиятельнее, сильнее и энергичнее. Фактически власть в ханстве находилась в его руках, хотя он был лишь султаном, а Бурындык — ханом. Терпеливый и дальновидный, Касым старался находится в отдалении от Бурындыка, чтобы не обострять с ним отношений. Именно такая тактика спокойного выжидания, а не агрессивной демонстрации своего преимущества принесла успех Касыму. Невольное соперничество закончилось в его пользу. Касым был признан ханом, а Бурындык, отвергнутый подданными, с горсткой верных людей покинул государство.

Касым сумел утвердить свое владычество над огромными просторами казахских степей. В его подданство переходили все новые массы казахов-кочевников. Границы ханства продолжали шириться почти на все стороны света. Впервые со времен нашествия Чингиз-хана в одном государстве сошлись все казахские племена и роды. Число подданных Касым-хана непрерывно росло и достигло миллиона человек. Став самостоятельным и независимым, ханство Касыма приобрело известность в Европе; завязало дипломатические отношения с Московией, Русским государством, другими государствами. Крымский хан писал в это время турецким правителям о вызывающем беспокойство расширении Казахского государства на Запад.

Беспокойство было не напрасным. Касым продвинулся в западном направлении, воспользовавшись ослаблением Ногайской Орды. Немало племен и родов этой Орды отошли к Касым-хану, воевали под его знаменами. Границы казахского государства достигли в ту пору на северо-западе бассейна реки Урал. Ну, а магистральной линией хана Касыма во внешней политике оставалась борьба за упрочение своего господства над городами при Сырдарье. Касым-хан активнейшим образом участвовал и в среднеазиатских политических событиях. Стержнем их была все та же затяжная война за присырдарь-инские города. Затяжная — или вернее — частые войны с правителями Средней Азии. Одержав победу над среднеазиатским властелином Мухаммадом Шайбани, Касым-хан забрал в свои руки большую часть городов Туркестана, включая сам Туркестан с его округами и Ташкент.

«Собирание земель» велось ханом Касымом быстро и успешно. Забранные им города в большинстве случаев оставались в руках Касым-хана и его преемников. Так, упомянутый нами Туркестан стал в последующие века резиденцией казахских ханов и одним из важнейших политических центров казахского государства.

Во втором десятилетии шестнадцатого века хан Касым окончательно утвердился в своем господстве над бескрайними казахскими просторами. Но... нет ничего окончательнрго. Касым умер. И страну тут же захлестнули междоусобицы чингизидов-джучидов, и она стала слабнуть. В междоусобицах погиб сын Касымхана, Мамаш. Выявилось, что казавшееся могучим при Касыме Казахское ханство все же не являлось централизованным государством. Борьба за власть в нем разгоралась все сильнее. Ханы сменяли друг друга на престоле, а ханство, ослабляемое распрями, приходило постепенно в упадок. А народу ничего не оставалось, как вспоминать с ностальгией времена правления Касым-хана, когда государство было крепким и многолюдным и когда действовали мудрые законы «Столбовая дорога Касыма», оставшиеся теперь невостребованными.

ХАНЫ КАЗАХСКОГО ХАНСТВА АКНАЗАР (1538—1580) И ТАУЕКЕЛ (1582—1598)

Кто же унаследовал ханский престол Касыма? Вначале — его сын Мамаш. Неизвестно, было ли у Мамаша призвание к делам правления, но для ратных — он точно не был рожден: этот хан погиб нелепо — в сражении, задохнувшись под тяжестью собственных боевых доспехов.

После гибели Мамаша, в ханстве борьба за власть разгорелась с удвоенной силой. В итоге на престоле утвердился племянник хана Касыма, Тахир. Отсутствие дарований в качестве правителя, дипломата и военного, Тахир-хан возмещал изощренной жестокостью. Это был, пожалуй, главный его «талант». Жестокость — не лучший помощник правителю или дипломату. Но, может, благодаря ей хан Тахир добивался все-таки каких-либо побед на ратном поприще? Ничуть не бывало. Тахир-хан раз за разом терпел поражения на полях сражений, как и при попытках решать проблемы государственные иным, дипломатическим путем. Касым-хан вверг ханство в черную полосу смут и трагедий. Он и сам умер в горестном состоянии.

И вот, наконец, пусть и с запозданием, на место Касым-хана заступил его сын, Акназар. И народ вздохнул с облегчением, ибо сын был достин отца. И хотя дела были основательно запущены, Акназар-хан, принявшись твердой рукой наводить порядок в государстве, начал исправлять положение. Ему было неимоверно тяжело. Изнутри ханство раздирали междоусобицы, извне грозили алчные и агрессивные соседи. Одаренный правитель, дипломат и военачальник, Акназар сумел справиться и с внутренними, и с внешними невзгодами своего владения. Потеснив моголистанского хана Абд ар-Рашида и ойратских завоевателей, хан Акназар, пусть и на время, отстоял земли казахов на юге и востоке Семиречья. Акназар привлек на свою сторону узбекского Абдал-лах-хана и тем самым создал военный блок против вылазок опасного сибирского Кучум-хана. Одновременно Акназар вел переговоры с Русским государством о дружбе и взаимной охране своих рубежей. Эти инициативы Акназар-хана встречались благосклонно. Так как Сибирское ханство Кучума и Ногайская Орда, так же угрожавшая Казахстану, представляли реальную угрозу самому Русскому государству, оно активизировало свои дипломатические сношения с Казахским ханством. Сибирское ханство и Ногайская орда, видя в этом союзе угрозу для себя, всячески пытались разорвать его. Так, посол царя Ивана Грозного, направленный к хану Акназару, был убит в дороге. Исполнители и мотивы просматривались ясно: переговоры преследовали цель — достичь военного союза между Русским и Казахским государствами против Сибирского ханства. Убийство царского посла сорвало переговоры. Тем не менее, военный блок был создан. Акназар оказал Ивану Грозному изрядную помощь в покорении Кучума.

Обобщая, можно сказать: хан Акназар прилагал огромные усилия для продолжения политики «собирания земель», которую вел его отец Касым. Но поскольку эта задача была нереальной из-за очень тяжелой внешнеполитической обстановки, Акназару приходилось все время пытаться восстановить права казахов на земли, которые входили в громадные владения его отца. В чем была трудность обстановки? В казахские земли хлынули агрессивным потоком сибирские татары, ногайцы, башкиры. В Семиречье ханству грозили ойраты (джунгары), на Сырдарье — каракалпаки. С севера, после покорения Сибирского, Казанского, Астраханского ханств, надвигалось Русское государство. На территории Туркестана казахам постоянно угрожали узбеки.

Что вышло из попыток Акназар-хана? В его подчинение на Эмбу, к Аралу, на Сырдарью перешла часть ногайцев во главе со своими мурзами. Акназару удалось подчинить своей власти земли от Сырдарьи, Приаралья до Эмбы и по левой стороне Урала. Причем Акназар-хан намеревался продвинуться еще западнее. Однако на западе, как и на севере, раздвинуть пределы Казахского ханства не было возможности: там за действиями Акназара зорко следило Русское государство, готовое воспрепятствовать ему при дальнейшем продвижении.

На юге Акназар-хан, используя все свое дипломатическое искусство, упорно пробивался к земледельческим и торговоремесленным центрам, которых не было в его владениях. Для достижения этой трудной задачи Акназар-хану приходилось лавировать между воюющими Шайбанидом Абдалахом и Бабой-султаном. Оба они также — каждый обещая Акназару право владения Туркестаном — пытались привлечь казахского хана на свою сторону. О том, насколько лжив и коварен был Баба-султан, свидетельствует следующий факт: этот среднеазиатский правитель убил двух прибывших к нему на переговоры сыновей Акназара. Есть версия, что и сам хан Акназар пал от меча людей Баба-султана.

Из-за крайне неблагоприятных внутренних и внешних условий, попытки Акназар-хана создать централизованное Казахское государство в конце шестнадцатого века не привели и не могли привести к успеху. Но, несмотря на это, имя Акназара в народных преданиях казахов, башкир, ногаев и некоторых других народов овеяно славою. Ко времени правления хана Акназара относят и такое важное явление, как создание трех казахских жузов.

Своеобразная ситуация. Продолжая линию Акназар-хана, хану Тауекелу пришлось на протяжении ряда лет утверждать свое право на ханствование в борьбе с сыновьями Акназара. И к счастью для казахов, Тауекел вышел победителем в длительной борьбе с другими казахскими султанами. Он — один из тех, кого народ также почитает как своего героя. Само имя «Тауекел», означающее в переводе с арабского языка «упование», дарило казахам надежду, что правление его будет отвечать народным чаяниям. Во многом благодаря уму, предприимчивости и энергии Тауекела, казахи получили вновь независимость, возродили мощь своего государства, сумели не только отринуть ненавистное подчинение иноземцам, но даже покорить, в отместку за причиненные ими страдания и ущерб, часть их владений.

Перипетии этой борьбы заслуживают более подробного рассказа. Тауекел убил Баба-султана, убившего сыновей хана Акназара, а возможно, и его самого. В 1586 году Тауекел покорил города Туркестана, едва не захватил Ташкент. Для более успешной борьбы с узбекским ханом Абдаллахом, хан Тауекел наладил хорошие отношения с Русским государством. Направленные в Москву послы казахского правителя были приняты благосклонно. Русский царь отрядил в казахское государство своих послов. Они также были встречены со всеми почестями. Русские послы внимательно знакомились с жизнью казахов, вникали в особенности их быта и культуры. Такое знакомство способствовало углублению отношений между двумя странами. Памятуя, видимо, о помощи казахов в завоевании Сибири, русский государь повелел оказать им помощь, построив в их владении укрепленный город Тару, который, как надежным щитом, закрыл бы Степь от иноземных захватчиков. Таким образом, в дальнейшем развитии казахско-русских связей — немалая заслуга хана Тауекела. Причем эти связи имели как самодовлеюще важное значение, так и вспомогательное... Создав новый военный блок, Тауекел в 1598 году снова пошел походом на среднеазиатские твердыни, одолел их и, рассеяв войско узбекского хана, вернулся в Туркестан. С этого момента, пользуясь своими мирными отношениями с Русским государством и грызней среднеазиатских властителей между собой, Тауекел имел больше возможностей для победного завершения затянувшейся борьбы за города на Сырдарье. Тауекел совершил и еще один поход в Среднюю Азию, оказавшийся для него роковым... Вначале удача сопутствовала казахскому правителю. Он завоевал города Ташкент, Андижан, Ахси. Но в одном из сражений Тауекел получил смертельное ранение и скончался в Ташкенте. А через некоторое время был достигнут и мир: казахи оставили за собой Туркестан, Ташкент, Сайрам, отказавшись от Самарканда. Этот мир с узбеками, благодаря крепости Тауекел-хана, был заключен отнюдь не на вассальных для казахов условиях.

ДРЕВНИЕ ЛЕТОПИСЦЫ

Губительное время сохранило немного образцов казахской письменной литературы. И тем большой интерес предста-ляют дошедшие до нас древние летописи — арабские, персидские, тюркские, русские.

Ценным является труд ташкентца Мухаммада Хайдара, в котором рассказывается и о казахах. Потомок правителей Кашгарии, Мухаммад Хайдар был блестяще образованным человеком и одаренным литератором. В своем «Тарих-и-Ра-шиди» летописец повествует о создателях первого казахского государства ханах Керее и Жанибеке, о казахско-узбекских и иных связях, приводит занятные географические сведения. Весьма интересна и «Джаханнама» того же автора, также написанная на тюркском языке.

Познавательный труд оставил после себя Усман Кухиста-ни. Его сочинение «Тарих-и-Абу-л-хайр-хан» заключает в себе рассказ об Абу-л-хайр-хане, основателе Узбекского государства, имевшего самые активные сношения с казахами.

Страницы летописи Усмана Кухистани полны драматических описаний борьбы за города на реке Сырдарье; о распрях между казахами в давно минувшие века; о том, как складывались отношения между Казахстаном и Средней Азией.

Если придерживаться хронологии, то теперь время обратиться к рукописи Хушум-улы Кадырали — известного в прошлом казахского бия и ученого. Этот человек прожил богатую приключениями жизнь, прекрасно знал историю своего народа, что и нашло отражение в великолепном его сочинении. К слову, Кадырали находился в русском плену и жил в Москве, при дворе Бориса Годунова. Достойные глубокого внимания данные о жизни казахов содержатся в русских летописях, вошедших позднее в «Сборник летописей».

Перу Шаха Махмуда принадлежат более поздние рукописи о контактах Казахского государства с соседними странами, о казахских правителях Касыме и Тауекеле. Последний был не только крупным политическим деятелем и полководцем, но и высокообразованным для своего времени человеком и даровитым писателем. Прекрасно образованными людьми и одаренными литераторами были и летописцы при ханских дворах. Они оставили поучительные по сей день свидетельства о становлении и развитии Казахского государства, его разнообразных связях с внешним миром, внутренней жизни, полной созидательной деятельности и борьбы. Все эти чудом сохранившиеся свидетельства уникальным бесценны. В них — аромат канувших в Лету веков. Как тут не вспомнить слова А. И. Герцена: «Книга — это духовное завещание одного поколения другому; совет умирающего старца юноше, начинающему жить; приказ, передаваемый часовым, отправляющимся на отдых, часовому, заступающему на его место. Вся жизнь человечества последовательно оседала в книге: племена, люди, государства исчезали, а книга оставалась. Она росла вместе с человечеством, в нее кристаллизовались все учения, потрясавшие умы, и все страсти, потрясавщие сердца; в нее записана та огромная исповедь бурной жизни человечества, та огромная аутография, которая называется всемирной историей. Но в книге не одно прошедшее; она составляет документ, по которому мы вводимся во владение настоящего, во владение всей суммы истин и усилий, найденных страданиями, облитых иногда кровавым потом; она — программа будущего».