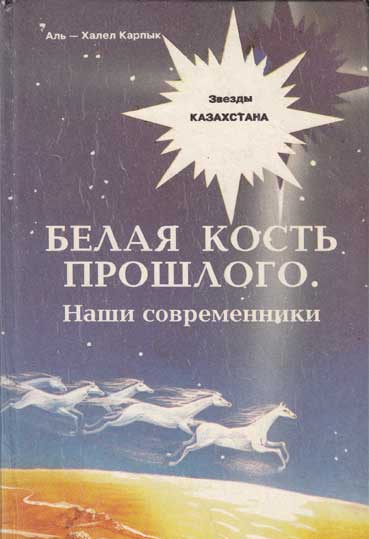

Белая кость прошлого. Наши современники — Аль — Халел Карпык – Страница 28

| Название: | Белая кость прошлого. Наши современники |

| Автор: | Аль - Халел Карпык |

| Жанр: | История |

| Издательство: | |

| Год: | 1994 |

| ISBN: | |

| Язык книги: | Русский |

| Скачать: |

Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0

МОДАНГУЛЬ ТАГБЕРГЕНОВА И АГЕНТСТВО ИНСО

Этот очерк посвящен Агентству интеллектуальной собственности и его руководителю Модангуль Тагбергеновой. Но начать его необходимо с Казпатента — Национального патентного ведомства при Кабинете Министров Республики Казахстан. Это солидное и компетентное ведомство, опираясь на принятый в республике Патентный Закон, осуществляет патентно-правовое регулирование в Казахстане, выдает охранные документы на объекты промышленной собственности. Между Казпатентом и теми, кто заинтересован в его услугах, и стоит Агентство ИНСО. Итак, мы переходим к предмету нашего разговора, являющегося весьма актуальным для всех творческих и деловых людей...

Как защитить свою материальную собственность? Вопрос этот мало кого поставит в тупик. Зато другой — озадачит многих: «А как защитить свою интеллектуальную собственность?» Между тем, ответить на второй вопрос куда проще, чем на первый. Ну, так как? Да очень просто: обратиться в Агентство ИНСО.

Но прежде чем переступить порог этого агентства или набрать номер его телефона, давайте уясним для себя значение термина. «Интеллектуальная собственность включает в себя две основные сферы прав: промышленную собственность, главным образом охватывающего изобретения, товарные знаки и промышленные образцы, и авторское право, главным образом охватывающее литературные, музыкальные, художественные, фотографические и аудиовизуальные произведения». Так гласит брошюра Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), межправительственной организации, штаб-квартира которой находится в Женеве (Швейцария). В этом представительном специализированном учреждении, входящем в систему ООН, и побывала весной 1993 года директор казахстанского Агентства интеллектуальной собственности (ИНСО) Модангуль Тагбергенова. Стажировка ее прошла успешно.

Предлагаю поближе познакомится с Модангуль Маруповной, особенно тем, чей профиль работы так или иначе сопрягается с предметом ее деятельности. Модангуль Тагбергенова — интересный собеседник, внимательна, доброжелательна, эрудированна. Закончила два вуза — Казахский университет и Московский институт патентоведения. Участвовала в разработке Закона Республики Казахстан о товарных знаках. Обладает знаниями и опытом международного уровня, что является гарантией оказания услуг Агентством ИНСО с высоким качеством.

Что безусловно импонирует в Модангуль Маруповне, так эта ее беззаветная увлеченность своим делом. Она рассказывает:

— Знаменитому автомобилестроителю Генри Форду принадлежат слова: «Пусть лучше сгорит мое предприятие, чем я потеряю товарный знак!» На первый взгляд, такое заявление рассчитано на внешний эффект и далеко от истины. На деле, оно совершенно правдиво и точно. Ведь тому же Форду хватило бы, наверно, года, чтобы заново отстроить свое предприятие, а вот на то, чтобы иметь хороший товарный знак, нужны целые десятилетия.

Этот факт Модангуль Маруповна объясняет следующим образом: «Та или иная, дорожащая своим именем фирма вначале упорно работает на свой товарный знак, понеся определенные, зачастую большие, расходы на его изготовление, рекламу и т.д.., а затем знак начинает работать на фирму. Подчас стоимость товарного знака значительно превышает стоимость имущества фирмы. Taк, знак «Кока-Колы», по оценкам экспертов, стоит три миллиарда долларов. В среднем стоимость товарного знака крупной фирмы колеблется от 36 тысяч до 18 миллионов долларов. Знак тщательно охраняется законом.

Более мелкие производители стараются обычно приобрести лиценцию на право маркировать свою продукцию знаком известной фирмы. В свою очередь, предоставление подобных лицензий для последних серьезная статья дохода. Разумеется, известная фирма при этом строго следит за тем, чтобы выпускаемая от ее имени продукция соответствовала по качеству оригиналу.

Исследования Института Макса Планка показали, что 38 процентов покупателей ФРГ приобретают товары, маркированные определенными товарными знаками, 47 — воспринимают знак как свидетельство хорошего качества и только 14 процентов покупателей склонны покупать продукцию без знака, так как она дешевле. Ясно, что последние относятся к категории более бедных, тех, кому, увы, не приходится выбирать. Знак известной фирмы, как правило, связан с положительными эмоциями огромного числа людей, испытанных и испытываемых при покупке ее продукции. Эти эмоции закрепляются. Они стимулируют покупательскую активность. Нужно добавить сюда и доверие, которое испытывают люди к данному знаку.

Надо ли говорить, что каждая уважающая себя фирма имеет собственный, официально зарегистрированный товарный знак. Кстати, все ли знают, что стоит за этим понятием? Поясним, согласно Закона Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» «товарный знак и знак обслуживания» — это зарегистрированное словесное, изобразительное, объемное или другое обозначение, служащее для отличения товаров и услуг одних хозяйствующих субъектов от однородных товаров и услуг других хозяйствующих субъектов.

А вот как дополняет эту информацию сама М. Тагбергенова:

— Товарный знак призван индивидуализировать товар отдельных предприятий, рекламировать товар и его производителя, помогать покупателю в выборе товара, гарантировать качество маркируемого изделия, обеспечивать охрану товаров на внутреннем и внешнем рынке.

Следует особо остановиться на рекламной функции, являющейся одной из важнейших. Рекламоспособность — это способность товарного знака привлекать внимание потребителей к обозначенным им товарам или услугам. Рекламоспособность товарного знака подразумевает наличие таких признаков: новизна идеи, эстетичность, лаконичность, ассоциативность, удачный цвет, способность к адаптации, удобопроизносимость. Понятно, такой знак может разработать лишь квалифицированный специалист. В этой связи хочу упомянуть, что в нашем Агентстве ИНСО товарные знаки разрабатывают художники-дизайнеры высокой квалификации. Причем еще на стадии эскизной проработки охраноспособность знака проверяет патентовед. Для чего это нужно? Бывает, знак, который намереваются зарегистрировать, уже принадлежит другому владельцу на законном основании. Другие случаи: знак состоит из элементов, которые способны ввести в заблуждение, или же его доминирующим элементом являются общепринятые символы и термины. В частности, вряд ли целесообразно брать в качестве доминирующего элемента знака изображение земного шара — оно затаскано до предела.

По мнению Модангуль Тагбергеновой, многие фирмы, еще в пору своего зарождения, становятся на неверный путь. К примеру, узнав, что существует фирма с красивым названием «Мерей», они тут же норовят стать «Мереем». Мало того, не спешат явиться в Агентство ИНСО, дабы зарегистрировать фирменное наименование. А если б удосужились явиться, то узнали бы очень много полезного и нужного для себя... Ну, а всякая самодеятельность в работе с намеренно или непреднамеренно присвоенным товарным знаком либо знаком незарегистрированным, чревата грустными последствиями...

До сих пор мы говорили по преимуществу о товарных знаках. А ведь сфера деятельности интересующего нас агентства гораздо шире. В одной только промышленной собственности она распространяет свое влияние, кроме товарных знаков, на права на изобретение, промышленные образцы и наименования мест происхождения, ноу-хау. Объекты промышленной собственности охраняются патентными законами. Основным охранным документом является патент, который удостоверяет исключительное право владельца, срок и территорию действия.

В бывшем Советском Союзе выдавалось авторское свидетельство. Этот документ удостоверял лишь право авторства, но владельцем изобретения, защищаемого свидетельством, было государство. Оно, обладая исключительным правом на изобретение, само распоряжалось им. А бедному в прямом и переносном смысле автору приходилось довольствоваться чисто символическим денежным вознаграждением и почетным правом авторства.

Патент кардинальным образом меняет положение изобретателя, поясняет Модангуль Маруповна, ибо в отличие от авторского свидетельства он дает исключительное право владельцу. Только он, патентовладелец, распоряжается своей разработкой. Право использовать объект промышленной собственности другое лицо приобретает только с разрешения самого владельца по договору с ним, внеся обусловленные платежи.

Патентный закон Республики Казахстан введен в действие 5 августа 1992 года, продолжает Модангуль Тагбергенова, особенностью этого закона является выдача в качестве охранного документа — предварительного патента сроком действия 5 лет и следующим этапом — выдачей полного патента сроком действия до 20 лет. 23 февраля 1993 года был введен в действие Закон Республики Казахстан ( уже упоминавшийся нами) «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения».

Казахстан подписал ряд международных соглашений по охране объектов промышленной собственности, рассказывает Модангуль Маруповна, прежде всего — это Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности. Подписан также договор о патентной кооперации, другие важные международные документы.

Очевидно, будет уместным завершить наш очерк обобщением;

Агентство интеллектуальной собственности, созданное Каз-патентом (приказ № 20 от второго ноября 1992 года), оказывает на хозрасчетной основе патентно-информационные услуги с гарантией высокого качества, в сжатые сроки и по умеренным тарифам.

Агентство ИНСО

Регистрирует: авторские права объектов интеллектуальной собственности — разработка фирменного стиля, условных обозначений, расписаний, правил и методов выполнения умственных операций с выдачей свидетельств.

Оформляет: заявки на выдачу патентов на изобретения, промышленные образцы, полезные модели и свидетельств на товарный знаки, ходатайства для перерегистрации охранных документов бывшего СССР для обеспечения правовой охраны на территории Республики Казахстан.

Подготавливает: лицензионные договоры для регистрации их в Казпатенте, заявки для получения охранных документов зарубежных стран, а также выдаваемых по процедуре РСТ и Мадридского соглашения.

Осуществляет: патентные, конъюнктурные исследования, экспертизу на патентную чистоту объектов техники, тематические и другие виды поиска по патентной и научно-технической информации.

Оказывает: юридические услуги патентных поверенных по охране интеллектуальной собственности в Казахстане и за рубежом.

Ведет: все категории гражданских дел, связанных с созданием и использованием объектов промышленной собственности, защищает и представляет их авторов.

Разрабатывает: концепцию фирменного стиля и товарный знак.

Кстати, Модангуль Тагбергенова одной из первых в Казахстане получила Свидетельство патентного поверенного. И ее работа обеспечивает постоянный приток валюты из-за рубежа в нашу республику.

Как найти Агентство ИНСО, связаться с ним? Адрес этой организация: 480009, г. Алматы, улица Казыбек бий, 50.

Телефон: 62-77-09. Факс: 62-18-47.

ТАНАТ АЯПОВА, АВТОР ПОПУЛЯРНЫХ УЧЕБНИКОВ

Наша землячка, заведующая кафедрой лексикологии английского языка Казахского государственного университета мировых языков, доктор филологических наук, доцент Т.А. Аяпова приобрела известность вначале в Соединенных Штатах Америки, а потом уже — дома. Случилось это так. Три года назад Аяпова совершила творческую командировку в США. В городе Тусоне она обучала американских студентов казахскому языку. В это трудно поверить, но после первых же уроков они свободно заговорили по-казахски.

В Соединенных Штатах взяли на заметку нашего ученого. Сигнальные экземпляры ее книг были поданы для изучения почти в три десятка ведущих университетов страны. Выводы специалистов были единодушны: великолепно! Через полгода в США начался уже массовый выпуск этих учебников.

Настало время сказать, что же это за книга. Концепция ее сложилась, когда еще Аяпова разрабатывала кандидатскую диссертацию на тему «Онтогенез речевой деятельности».

Речь — взяв за основу казахский язык — изучили с момента появления человеческого существа на свет. О масштабности эксперимента свидетельствует и то, что Танат Аяпова задействовала в нем более двух тысяч детей, и что длился он около десяти лет. Результатом опытов явилась блестяще защищенная диссертация и собранный богатейший фактический материал для учебника казахского языка для говорящих — на английском.

Но еще столько же времени понадобилось ученой, чтобы систематизировать накопленный материал, разработать собственную методику и оригинальную программу обучения. Тем не менее, издание учебника тормозилось по ряду субъективных причин. И нужно было получить признание в Америке, чтобы завоевать благосклонность земляков. Тут поневоле вспомнишь пресловутое: нет пророков в своем отечестве. А сколько дарований, подобных Аяповой, сгинуло у нас на корню по той простой причине, что им не удалось по некоторым причинам заявить о себе «за бугром» для того, чтобы убедить в своей состоятельности здесь, в родных пенатах. А так как «там» о дарованиях ничего не знали и потому молчали, то и пенаты оставались равнодушны... Как здорово, что Аяпова пробилась к своим через «чужих»! Ее учебник начали издавать. Ученая тем временем закончила вторую его часть, имеющую универсальное значение и представляющую большой интерес как для тех, кто начинает изучать казахский язык, так и для тех, кто владеет им в совершенстве. Дело в том, что благодаря новой второй части — можно с успехом изучать историю, быт, культуру, особенности национальной психологии казахов, лучшие образцы их художественного творчества. Таким образом, этот учебник стал своеобразным ключом ко всей полноте жизни казахского народа.

Созданию своего учебника ученая посвятила много лет. Одновременно она работала и над другими интересными вещами. Танат Аяпова — автор целого ряда монографий и буклетов, соавтор ставших популярными англо-казахского и казахско-английского разговорников, работает над учебником английского языка для студентов университета, другими учебными пособиями. Проходят апробацию методы Аяповой, предназначенные для англоязычных учащихся. Продолжается пытливый поиск в других направлениях.

Пожелаем талантливому казахскому ученому Танат Аяповой новых открытий и свершений!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО ТЕННИСУ НА КУБОК ПРЕЗИДЕНТА КАЗАХСТАНА НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА

«В трудное время живем — разве до теннисных турниров сейчас!» — скажут в сомнении одни.

«В трудное время живем — именно поэтому надо проводить подобные теннисные турниры», — скажут с надеждой другие.

А тем временем, открытые грунтовые корты ЦСКА уже не первый раз принимают участников Международного турнира по теннису на Кубок Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. К примеру, на второй турнир приехало в столицу нашей республики более 60 спортсменов из России, Украины, Беларуси, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана; неплохо подготовились к встрече и хозяева: выставили довольно сильный состав.

На торжественном открытии второго по счету соревнования, о котором рассказывается в настоящем очерке, присутствовали Нурсултан Назарбаев, другие руководители государства. И вот начался праздник открытия. Бравурные марши военного оркестра, четкий шаг курсантов общевойскового командного училища, парад армейских ветеранов спорта, показательные выступления парашютистов, гимнастов, начинающих и опытных каратэистов, борцов, боксеров, тяжелоатлетов, велосипедистов, легкоатлетов — все это, как в ярком калейдоскопе, сменяло друг друга. Завершился праздник открытия традиционной встречей на корте Н. Назарбаева и начальника ЦСКА П. Новикова. Встреча эта была отнюдь не вялой и неловкой пародией на игру, представляющей интерес только потому, что на ней с ракеткой в руках и в форме теннисиста перед публикой появился Президент. Нет, Нурсултун Абишевич держит ракетку не только с удовольствием, но и умело. Не зря, после встречи один из уральских тренеров заявил: «Нурсултан Абишевич, не в порядке комплимента будет сказано, случись провести турнир среди президентов стран СНГ, Вы непременно стали бы чемпионом» На что Нурсултан Абишевич так же серьезно заметил: «Да, я там, пожалуй, всех бы обыграл. Не взялся б только прогнозировать исход встречи с Ельциным: Борис Николаевич играет очень прилично». Так или примерно так ответил Назарбаев, улыбаясь, уральцу. Настроение у него было отменное. И доброе расположение духа хозяина турнира передавалось окружающим его участникам турнира, тренерам, судьям и болельщикам.

Чем же знаменательно было второе по счету соревнование турнира? По сравнению с первым, по отзывам специалистов, на нем было гораздо меньше внешних оглушающих эффектов — пиротехники и прочего, зато более сильным был состав участников. Сюда, в Алматы, съехалось довольно много турнирных бойцов, как говорится, понюхавших пороха на крупных, в том числе и международных встречах. В их числе — победитель первого по счету состязания турнира ташкентец Олег Огородов, одессист Сергей Баранов, сочинцы Сергей Пономарев и Борис Куркин, другие мастера ракетки. Серьезным был и женский состав участниц.

Интерес к турниру подогревал и значительный призовой фонд, к тому же валютный. Так, сильнейшего среди мужчин ждали две тысячи долларов, среди женщин — тысяча долларов. Так что и организаторы турнира, и его спонсоры не пожалели: первые — усилий, вторые — средств. Судя по этому, Кубок Президента Казахстана со временем может собирать не просто сильный, а очень сильный состав участников. А это значит, перспективы развития тенниса в Казахстане хорошие. Правда, существуют организационные трудности, мешающие проведению по-настоящему крупных турниров в нашей республике. И одна из них — отсутствие большого корта с трибунами на значительное число зрителей. Все эти трудности, при наличии доброй воли, разрешимы. А на «верху» к теннису явно благоволят.

Кто знает, быть может, Международный турнир по теннису на Кубок Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева явится для наших спортсменов хорошей школой и со временем выведет кого-то из них на самый высокий мировый уровень?

Между тем, на кортах ЦСКА состоялся третий Международный турнир до теннису на Кубок Президента. Он отличался от предыдущих турниров более солидным призовым фондом, возросшими количественным и качественным составами участников. Что отрадно, кроме именитых спортсменов из республик СНГ, в третьем турнире приняли участие теннисисты из различных областей Казахстана. Отличная школа мастерства!

Шестидневная упорная борьба определила победителей: в одиночном разряде — минчанин Андрей Самец и екатерин-буржка Наталья Щетинина, в парном — минчане А. Самец и Сергей Скакун, ташкентка Светлана Синицина и Елена Луж-ных из Душанбе.

Отменная организация соревнования, сильный состав участников дали повод президенту федерации профессионального тенниса Казахстана Павлу Новикову говорить на церемонии закрытия о необходимости включения «Кубка Президента» в календарь международных рейтинговых соревнований.

Великолепным было у Нурсултана Абишевича настроение на турнире. Как повелось, он вышел на корт, чтобы помериться силами с мастерами ракетки, сыграв в паре с Дмитрием Арисовым партию против Павла Новикова и Владимира Вельца. Не будем сообщать счет. Отметим другое, игра была нешуточной. Похоже, Президент поддерживает себя в неплохой спортивной форме. Что ж, для руководителя страны — это совсем не роскошь. Как видно отсюда, большая политика и большой теннис вполне совместимы. Но остаются внакладе и спортсмены, болельщики.

БРИЛЛИАНТОВЫЕ ЮБИЛЯРЫ ГАББАС И УЛЖАН БАТАЛОВЫ

Я не большой любитель свадеб, но та, о которой пойдет речь ниже, вызвала у меня живейшие интерес и волнение...

Согласимся, в наше трудное время не столь уж часты — серебряные, а уж тем более — золотые. Ну, а бриллиантовые?!.

Именно бриллиантовую свадьбу сыграли в один из весенних дней Габбас и Улжан Баталовы. Словно понимая необычайность случая, сама природа не поскупилась на теплую и ясную погоду. Тепло и ясно было в этот день на душе и у самих Габбаса-аты и Улжан-апы, и у всех, кто пришел поздравить их с огромным юбилеем совместной жизни в Алматинский Дворец бракосочетаний. А среди поздравляющих были заведующая дворцом Б. Айсариева, председатель совета ветеранов Калининского района А.Туматов, его заместитель Ж. Акапов, представитель республиканского военкомата А.Шмотченко и даже муфтий Казахстана Ратбек Хаджи Нысанбай-улы. Муфтий надел супругам кольца и преподнес им в подарок Коран. Ну, а поздравления детей, внуков и правнуков — их у Габоаса-аты и Улжан-апы более пятидесяти — были не просто теплыми, а горячими! «Долгой, счастливой семейной жизни вам, дорогие наши юбиляры!» — единодушно говорили собравшиеся в этот солнечный весенний день во Дворце бракосочетаний.

Я считаю, это «бриллиантовое» торжество — не частный случай и событие, касающееся лишь Баталовых, их родственников и друзей. Это торжество — своеобразная путеводная звезда для всех казахстанцев. Поскольку как много ни было бы в жизни интересных и важных дел, самое главное для человека — его семья, семейное счастье и благополучие.

ВАСИЛИЙ БЕРНАДСКИЙ - БЕЛОЙ КОСТИ, СО СВЕТЛОЙ ПОЭЗИЕЙ И ЧЕРНОЙ СУДЬБОЙ

Судьба дала этому человеку много и очень многих жертв потребовала взамен. Судите сами. Представитель древнего польского аристократического рода, обладавший хорошими манерами, красивой внешностью, поэтическим талантом... Задатки были превосходны. А далее — мрачные ужасы сталинских лагерей на Печоре, голод, холод, унижения... Зигзаги, один изломистей другого.

С Василием Анисимовичем мне довелось работать вместе в редакции популярной «Вечерки», «Вечерней Алма-Аты». Вернадский заведовал отделом культуры, а в свободное время писал стихи. Точнее будет сказать, стихи приходили к нему, а он их записывал.

А теперь давайте подумаем вместе: «Могут ли весь недюжинный талант человека, его большой опыт, напряженные раздумья о жизни уместиться в одной-единственной поэтической строке?» Да! Согласимся с тем, что — да, если строка настоящая, вышедшая из самых глубин души и естества. У Вернадского такая строка есть:» У совести глаза как у совы...» Ее знают многие казахстанцы и неказахстанцы, хотя при жизни поэта она не увидела света. Ведь Василий Анисимович, всем своим творчеством и жизнью приближавший эпоху Свободы, так и не дожил до нее — он жил и творил в тоталитарную эпоху. Как говаривал по этому поводу сам Вернадский: «У меня есть несколько опубликованных сборников стихов и один — неопубликованный. В нем — самое главное, что я хотел сказать». Процитированная строка — из того самого, неопубликованного при жизни сборника.

Была глухая ночь тоталитаризма. И в ней с беспощадной точностью видели все вокруг «совиные глаза совести». Вернадский не имел возможности опубликовать то, что он видел «совиными глазами совести», но он каждодневно говорил об этом. И беседы с Вернадским были для очень многих подлинными уроками Свободы и Совести, хотя ничего назидательного в них не звучало.

Василий Анисимович был артистом в полном смысле этого слова. Надо было видеть и слышать, как, полузакрыв глаза, все более и более воодушевляясь, читал он свои стихи! Как образно, давая меткие характеристики описываемому, рассказывал! Впрочем, о самом важном он говорил не всем. Признаюсь с удовлетворением, я входил в число избранных, тех, с кем он делился самым сокровенным. А самым сокровенным были для Василия Анисимовича рассказы о его прошлом, его семье и его поэзия.

Его прошлое. Выходец из знатной семьи, росший в глубоко интеллигентной среде, Вернадский, как и его отец, попал в «мясорубку» сталинских репрессий. Знавший воистину райские времена, Василий Анисимович изведал до конца все адское безвременье лагерей. Бежал — через глухую тайгу. Может быть, поэтому иные звали поэта Берн-адский. «Берн» — «медведь», адский — от слова «ад». Иными словами, медведь, вырвавшийся из ада. Правда, высокий и сухопарый, Вернадский скорее напоминал леопарда. Изящество сидело у него в крови. Кто-то даже шутил: Вернадский, и лежа в луже, выглядел бы как аристократ. И это правда. И дело тут не в элегантном костюме-тройке, в котором ходил Василий Анисимович, и не в часах на стальной цепочке, вложенных в жилетный карман. Дело - в происхождении, в манерах, образе мышления, поведении, лишенном в то же время высокомерия и кичливости.

Его поэзия. Василий Анисимович много писал и на злобу дня, и потехи ради. Такие вирши рождались у него мгновенно и в любой обстановке, даже самой многолюдной. А настоящее он писал наедине с собой. И стих за стихом складывал в сборник, который, он знал, при жизни не будет опубликован. Так что этот сборник можно смело назвать диалогом, поэтическим диалогом с будущим или вечностью.

Его семья. Он любил, хотя был связан и не простыми отношениями, свою жену, Галину, обожал детей, Риту и Дениса, Ритулю и Денисушку, как он их называл. Возможно, для того, чтобы обеспечить им безбедное существование, и «выдавал на-гора» Вернадский те самые стихи, опубликованные. Жизнь есть жизнь.

Можно ли упрекать Вернадского за те, на потребу и на потеху написанные вирши. Нет. Ведь и в них было что-то настоящее. Рассказывают, к примеру, такой случай. Едет по вечереющему городу милицейский патруль. Видит спящего на скамеечке человека. Подъезжает. Сейчас спящий будет препровожден куда надо за нарушение общественного порядка. И вдруг... милиционеры замечают торчащий из кармана «нарушителя» исписанный лист бумаги. Любопытствуют взглянуть, что же там написано. А там — стихотворение, озаглавленное «Моей милиции посвящаю». Милиционеры читают стихотворение. Им ведь никто не посвящал стихов. Им достаются обычно только проклятия и ругань. А тут... Стихотворение пробирает блюстителей порядка до глубины души, по их мужественным лицам бегут скупые слезы... Насчет слез, возможно, я и погорячился, переборщил. Ну, а в остальном — достоверно. Говорят даже, патруль, вместо того, чтобы грубо растолкать спящего и отвезти его куда следует в машине с зарешеченными окнами, на этой самой машине аккуратно доставил Василия Анисимовича... домой.

Вернадский снисходительно относился к людям, скажем так, физического направления, но сам, несмотря на худобу, был отнюдь не слаб. И это сполна изведал, допустим, молодой хулиган, задевший Галину, когда она была в положении.

Вернадский замечательно умел сочинять. Не умел и не желал лгать. Поэтому он был ужасно несовременен эпохе тоталитаризма, сотканной из лжи и лицемерия. Однако как современен был Василий Анисимович эпохе Свободы, которую так страстно ждал и приближал! Вернадский не дожил до этих времен. Случилось непоправимое. Трагически погиб сын Вернадских, Денис. Василий Анисимович не мог, не хотел пережить Дениса и ушел вслед за ним.

Я часто вспоминаю Вернадского, различные, связанные с ним случаи. Такой например. Однажды, после получения гонорара за опубликованный очередной сборник стихов, Василий Анисимович купил целую корзину цветов и принялся раздавать старушкам в скверике возле бывшего столичного театра юного зрителя. Эту сценку заметила проходящая мимо молодая красивая женщина. Она с улыбкой подошла к Вернадскому: «А мне?» И он ответил красавице комплиментом: «Это для тех, кто ничего не имеет. У вас же есть все!..»

... В моем сознании часто всплывает строка: «У совести глаза, как у совы...». После ухода Вернадского из жизни и наступления эпохи Свободы, поэтический сборник с этой строкой увидел свет. Он называется «Световая стена».

ЖЫЛКАЙДАР КАРПЫК, ЖУРНАЛИСТ, У ЧЕНЫЙ-ЭНЦИКЛОПЕДИСТ

«Знаменитый был журналист», — отозвалась о Жылкайдаре Карпыке председатель Павлодарской первичной организации Союза журналистов Казахстана Людмила Ермолина.

«Замечательный был ученый-энциклопедист», — вспоминают и по сей день о Жылкайдаре Карпыке в Главной редакции Казахской энциклопедии.

Кем же был Жылкайдар Карпык — журналистом или уче-ным-энциклопедистом? Тем и другим. Большую часть жизни он проработал в газетах, редактировал их. Известен как автор многих вызвавших читательский резонанс и одобрение очерков, зарисовок, корреспонденций, статей. Крайне редкий случай, когда за свой труд журналист был бы отмечен наградами. Жылкайдар Карпык имел орден «Знак почета», медали «За трудовую доблесть», «За доблестный труд», ВДНХ СССР, «За освоение целины», дипломы Президиума Верховного Совета республики и боевые награды—Ордена Отечественной войны I и II степеней, ряд других.

Плодотворной была деятельность Жылкайдара Карпык а и в должности научного редактора Казахской энциклопедии. Он принимал самое активное участие в подготовке первых восьми томов уникального научного издания. В этих томах опубликовано 160 собственных статей Жылкайдара Карпыка и 250 подготовленных им авторских статей ученых. Конечно, вклад Жыка — так уважительно называли его друзья и коллеги — был бы значительно большим, если б не тяжелая болезнь.

В последние месяцы, когда болезнь стала прогрессировать, я часто навещал отца. Мы подолгу беседовали. Меня поражали энциклопедические познания папы, его любознательность и пытливое желание учиться, несмотря на пожилой возраст и тяжкий недуг. Отец знал очень многое о таких выдающихся личностях, как Чингиз-хан, Джучи-хан, Бату-хан, Абылай-хан, Абулхаир-хан, Кенесары-хан, Чокан Валиханов, Абай, Мухтар Ауэзов, Хаджимукан, Балуан Шолак, многих других. Обширными были познания папы и о Нурсултане Назарбаеве, других политических лидерах, известных писателях, поэтах, певцах — наших современниках. Отец имел богатые сведения и о многих российских и мировых знаменитостях. При этом он никогда не козырял своими знаниями и не навязывал их. Но стоило заговорить на избранную тему, как папа тут же активнейшим образом включался в разговор.

Бывало, мы и спорили. Не без того. А поспорив, приходили к согласию. Я понимал: эрудиция отца — от глубокого и основательного изучения истории и современной жизни. Эта мысль была стимулом для моего самосовершенствования, постоянного многолетнего сбора фактического материала для будущих больших работ... А если говорить о самых ранних истоках, я обязан отцу верным определением своего жизненного призвания. Именно он посоветовал мне поступить на факультет журналистики университета.

Сейчас, приступая к своему оригинальному труду — созданию серии книг «Звезды Казахстана», я с особой теплотой и благодарностью вспоминаю папу...