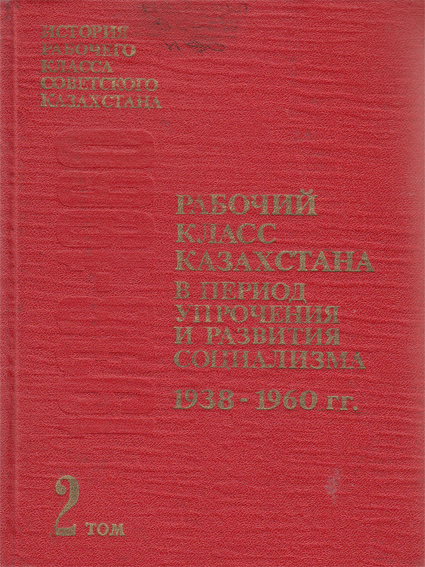

Рабочий класс Казахстана в период упрочения и развития социализма (1938-1960гг.). Том 2 — А. В. Митрофанова, А. Г. Сармурзин, А. В. Соловьев – Страница 19

| Название: | Рабочий класс Казахстана в период упрочения и развития социализма (1938-1960гг.). Том 2 |

| Автор: | А. В. Митрофанова, А. Г. Сармурзин, А. В. Соловьев |

| Жанр: | История |

| Издательство: | |

| Год: | 1988 |

| ISBN: | |

| Язык книги: | Русский |

| Скачать: |

Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0

Советы депутатов трудящихся активно вторгались в сферы материального производства. При исполкомах функционировали постоянно действующие комиссии по лесоводству, животноводству, промышленности. Депутаты были прикреплены к решающим участкам производства. Решениями Советов проводились фронтовые декадники, месячники, победителям соревнования присуждалось переходящее Красное знамя.

Верховный Совет СССР принял законы о расширении суверенных прав республики. Это дало возможность создать национальные воинские формирования, организовать союзно-республиканский народный комиссариат иностранных дел Казахской ССР. Большие полномочия имели правительство и советские органы в распределении рабочей силы в целях увеличения оборонной продукции.

Военные годы дали импульс к расширению административнозаконодательной функции Советов. Их деятельность была построена на централизации власти, высокой организованности, точности и оперативности. Вместе с тем Советы и их исполкомы особенно в 1943—1945 гг. стали шире использовать демократические методы руководства. Многие местные советы более или менее регулярно созывали сессии, решали в них насущные вопросы организации слаженного военного хозяйства. Только в первом полугодии 1943 г. 123 аульных, поселковых, сельских Совета Карагандинской области провели 501 сессию.

Вместе с тем уход значительной части народных избранников на фронт, вынужденные меры по централизации власти и в связи с этим усиление административных методов руководства Советами привели, особенно на первом этапе войны, к свертыванию демократических начал в их деятельности.

Таким образом, в условиях военного времени союз рабочего класса и крестьянства развивался на основе дружбы и взаимопомощи, единства классовых интересов, общности марксистско-ленинского мировоззрения, верности социалистическому строю.

Велика роль взаимопомощи рабочих и крестьян в обеспечении экономической победы над фашизмом. Она проявилась прежде всего в решении проблемы трудовых ресурсов. С началом войны, непосредственно перед уборкой урожая большинство механизаторов ушло на фронт. Количество трудоспособных, занятых в МТС, колхозах и совхозах республики в 1942 г., по сравнению с довоенным, сократилось почти на полмиллиона человек.

Необходимо было возместить в сельском хозяйстве убыль в рабочей силе и средствах производства, компенсировать временно утраченные посевные площади и поднять производство продовольствия до такого уровня, чтобы полностью удовлетворить потребности фронта и тыла. Партия и правительство 13 апреля 1942 г. приняли специальное постановление «О порядке мобилизации на сельскохозяйственные работы в колхозы, совхозы и МТС трудоспособного населения городов и сельских местностей».

Несмотря на огромные трудности, рабочий класс всемерно шел на помощь деревне. В деревне всю войну не хватало рабочих рук. Особенно остро ощущалась потребность в дополнительных ресурсах (во время уборочных работ). Выход из положения состоял в привлечении городского населения. Город и село как бы обменивались рабочей силой.

Десятки тысяч горожан и учащихся принимали активное участие в уборке урожая военных лет.

В ряде областей и районов мобилизованные составляли до половины или одной трети всех работающих на полях.

Кроме мобилизации городского населения на полевые работы рабочие взяли на себя обеспечение машинного парка МТС и совхозов запасными частями и организацию ремонта сельскохозяйственных машин силами специалистов и квалифицированных рабочих; организацию автоколонн для перевозок к заготпунктам зерна и других сельскохозяйственных продуктов; помощь в хозяйственно-организационном укреплении колхозов и др.

Весной 1942 г. коллектив Алма-Атинской табачной фабрики выступил с инициативой шефствования над колхозом им. Микояна Энбекши-Казахского района. Эту инициативу поддержали коллективы и других промышленных предприятий. Однако в период перестройки народного хозяйства на военный лад возможности заводов и фабрик были ограниченны, и шефское движение развивалось в небольших масштабах.

В начале 1942 г. над МТС и совхозами шефствовали 223 промышленные комсомольские организации Казахстана, а после VII Пленума ЦК ЛКСМК шефство стало более массовым. Коллектив Джамбулского сахарного завода в неурочное время выполнил заказы для подшефной Свердловской МТС. Над Пришахтинской МТС шефствовали энергетики Карагандинской ТЭЦ. По инициативе промышленных коллективов были созданы межколхозные мастерские капитального ремонта. Большую помощь получили колхозы и МТС от промышленных центров Алма-Аты, Усть-Каменогорска, Лениногорска, Актюбинска, Кустаная, Семипалатинска.

По примеру рабочих на селе были организованы гвардейские тракторные бригады, звенья высокого урожая, проводились «фронтовые декадники», «фронтовые месячники».

Партия и правительство республики не раз возвращались к вопросу производства запасных частей для машинно-тракторного парка. Еще более активизировали они свою деятельность после постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О подготовке тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин МТС к полевым работам в 1943 г.» «Трактор должен быть готов к севу, как танк к бою!», «Заказ деревни — это заказ фронта!» — эти лозунги полумили широкое распространение на фабриках, заводах, шахтах и вызвали большой подъем производственной активности по оказанию шефской помощи деревне.

Из года в год нарастали производство и завоз запасных частей к тракторам и прицепным орудиям на предприятиях республики:

В 1942 г. правительство Казахстана обратилось в союзное правительство с просьбой о создании в республике ремонтно-механической базы для сельхозмашин. Совет Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) поддержали просьбу казахстанцев и приняли решение о строительстве в Акмолинске завода «Казсельмаш» для производства борон «Зиг-Заг», культиваторов, сеялок Кд-12 и запчастей к жаткам-лобогрейкам. А к октябрю 1943 г. завод уже дал первые 1005 комплектов борон. Новый завод решено было строить и в Павлодаре.

Запчасти к сельхозмашинам выпускал Актюбинский механический завод, поршневые кольца для тракторов марок «СТЗ», «ЧТЗ», «Универсал» выпускал Макинский завод им. В. И. Ленина.

В июле 1943 г. было решено на базе Алма-Атинского механического завода № 1 организовать завод по производству автотракторных запчастей. Была увеличена производственная программа по выпуску запчастей к тракторам на других заводах столицы. В 1944 г. снабжение запчастями в централизованном порядке уже достигло довоенного уровня. Усилием рабочего класса производство запчастей увеличилось по сравнению с 1941 г. в пять с лишним раз.

В годы войны в республике также возрастала потребность сельского хозяйства в минеральных удобрениях, тем более что завоз их из других районов страны значительно сократился, особенно в 1943—1944 гг.

В декабре 1943 г. было решено начать строительство Каратау-ского горно-химического комбината. В сооружении комбината приняли непосредственное участие и колхозники соседних областей. Стройка была объявлена народной. Колхозники Алма-Атинской, Джамбулской, Кзыл-Ординской и Южно-Казахстанской областей взяли шефство над строительством фосфорного комбината. Более 2000 человек приехали на стройку, чтобы произвести земляные и скальные работы и тем ускорить строительство. К концу 1944 г. комбинат вступил в строй действующих. Его называли «Хибинами Средней Азии».

В 1945 г. началось строительство Джамбулского суперфосфатного завода. В 1944 г. было возобновлено строительство законсервированной в начале войны Кзыл-Ординской плотины. Вступили в строй оросительные системы вокруг Караганды, Чимкента, в строительстве которых сыграл решающую роль рабочий класс.

Одним из крупных химических предприятий в Казахстане являлся Актюбинский химический комбинат, который вырабатывал фосфорные туки и серную кислоту. В 1942 г. здесь приступили к созданию новых цехов: фосфорной кислоты, суперфосфата, динатрия фосфата и др.

Велика роль содружества двух классов в хозяйственно-организационном укреплении сельскохозяйственных артелей. Тысячи коммунистов и комсомольцев города побывали на селе не только в качестве политруков, агитаторов, специалистов, уполномоченных. По рекомендации Бюро ЦК КП(б) в 1943 г. в деревню для укрепления первичных комсомольских организаций были направлены 2000 комсомольцев-активистов, хорошо знающих сельское хозяйство. Они были рекомендованы на должности председателей, заместителей председателей, бригадиров, заведующих ферм.

Получая большую помощь от рабочего класса, колхозное крестьянство в свою очередь шло на помощь городу. Оно пополняло ряды рабочих, строителей, участвовало совместно с ними в народных стройках. Колхозники аккуратно выполняли обязательства по обеспечению армии и населения продовольствием, а промышленности — сырьем. Во время Отечественной войны широкий размах среди крестьян приняло движение за оказание продовольственной помощи трудящимся города из своих личных запасов.

Сознавая исключительное военно-хозяйственное значение Карагандинского угольного бассейна и понимая, как труден и в то же время важен труд шахтера, осенью 1942 г. труженики аулов и деревень Казахстана решили помочь им из своих личных запасов продуктами питания. Инициаторами стали колхозники Карагандинской, Кзыл-Ординской, Кустанайской и Актюбинской областей. Они обратились с призывом к колхозникам республики взять шефство над угольными шахтами Карагандинского бассейна и Ленгера.

ЦК КЩб) Казахстана одобрил эту инициативу и призвал поддержать ее всех тружеников деревни. Был брошен клич: «Увеличение добычи карагандинского угля — дело всей республики». Этот призыв породил замечательное движение — шефство областей районов Казахстана над шахтами Караганды.

К 3 февраля 1943 г. для шахтеров Караганды было собрано полтора миллиона пудов хлеба и 200 тыс. пудов сельскохозяйственных продуктов. На шахты приезжали делегаты от шефствующих областей, они выступали на рабочих собраниях, митингах, беседовали с шахтерами, интересовались условиями труда горняков, их производственными показателями.

Передовой шахте № 17 представители из Семипалатинской области вручили переходящее Красное знамя Семипалатинского обкома КП(б) Казахстана и исполкома областного Совета депутатов трудящихся. Члены делегации предложили организовать подсобное хозяйство при каждой подшефной шахте, а для этого выделили из ресурсов колхозов Семипалатинской области скот и семена. Всего за период с октября 1942 г. по октябрь 1943 г. в порядке шефства Карагандинский бассейн получил от колхозов 338 тонн зерновых, 132 тонны муки, 104 тонны крупы, 90 тонн мяса, 10 тонн жиров.

Колхозная деревня отводила общественные земли под огороды рабочих и служащих, выделяла для рабочего класса часть сельхозпродуктов из своих личных запасов.

В годы войны еще больше укрепилось содружество рабочего класса и крестьянства. Основой его была идейная убежденность в правоте своего дела, самоотверженный труд. Дружба и социалистическая взаимопомощь рабочего класса и крестьянства явились одним из важнейших факторов, обеспечивших победу над врагом.

4. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ РАБОЧИХ В ДНИ ВОЙНЫ

Военная обстановка еще раз подтвердила выводы В. И. Ленина о том, что «только политическая партия рабочего класса, т. е. Коммунистическая партия, в состоянии... руководить им политически, а через него руководить всеми трудящимися массами».

Именно Коммунистическая партия — политический авангард рабочего класса страны Советов —в дни суровых военных испытаний, как и в мирные годы, выступила организатором, вдохновителем и руководящей силой советского народа в борьбе с фашистским агрессором. Лучшие сыны Коммунистической партии были на переднем крае борьбы с фашизмом как на фронте, так и в тылу. Во имя победы отдали свои жизни около трех миллионов коммунистов. Но рабочий класс нашей страны оберегал и укреплял свою партию. Она постоянно черпала силы в народной толще.

Чтобы обеспечить решение задач, вставших в связи с войной, партийные организации Казахстана прежде всего приняли меры к наиболее рациональному распределению партийных сил внутри республики, к усилению и укреплению коммунистами решающих участков производства и хозяйства. Первичные партийные организации пополняли свои ряды за счет передовых рабочих и служащих. Например, партийная организация Джолымбетского рудника к началу войны насчитывала 82 человека. За одиннадцать месяцев войны 31 коммунист выбыл в армию, но за этот же период парторганизация пополнила свои ряды за счет передовых рабочих и инженерно-технических работников на 14 человек.

Исключительно важное значение в резком улучшении организаторской деятельности партийных комитетов по приему в партию и воспитанию молодых коммунистов сыграл VIII Пленум ЦК КП(б) Казахстана 11—15 февраля 1943 г., обсудивший вопрос «О состоянии приема новых членов в КП(б) Казахстана и о работе с вновь принятыми в партию». Пленум подчеркнул в своем постановлении, что «забота о пополнении рядов партии за счет лучших людей фабрик, заводов, шахт, рудников, колхозов, МТС, совхозов всегда стояла и теперь особенно должна стоять в центре внимания партийных организаций».

Численность рядов республиканской партийной организации, несмотря на уход в армию 65,2% коммунистов в период войны, из года в год пополнялась новыми людьми. Если во втором полугодии 1941 г. было принято в кандидаты партии 2486 человек, то в 1942 г.— 8667, а в первом полугодии 1943 г.— 10281 человек. В 1942 г. в первичные партийные организации поступило свыше 17 тыс. заявлений о приеме в партию, а в 1943 г.— 31 705 заявлений. О новом притоке в ряды ВКЩб) в республиканской партийной организации за период войны говорят следующие данные:

Пополнение рядов Коммунистической партии Казахстана новыми силами в дни войны — яркое свидетельство возрастания политической зрелости советских людей, дальнейшего повышения доверия трудящихся к ленинской партии. Среди вступивших в партию были мастера-двухсотники инструментального цеха Алма-Атинского электротехнического завода Г. Салиник и И. Бертус, токарь этого же завода М. Сулейменова, стахановка Семипалатинского мясокомбината 3. Табельдинова, передовой машинист Уральского депо М. Туляков и многие другие.

Вступление в партию передовиков производства, прибытие в республику коммунистов из других областей вместе с перебазированными предприятиями, учреждениями, а также с эвакуированным населением в основном компенсировало партийные силы, призванные в армию.

Общая численность коммунистов республики (чел.), в том числе рабочих, в годы войны видна из следующих цифр:

первичные партийные организации в решающих отраслях промышленности и транспорта. Число коммунистов, занятых в угольной промышленности республики, в 1942 г. по сравнению с 1940 г. увеличилось почти в два раза, в черной металлургии — в 10 раз. Большой отряд коммунистов республики сосредоточен был на предприятиях оборонной промышленности.

Так, в период прибытия и восстановления машиностроительных заводов в конце 1941—начале 1942 г. в их партийных организациях насчитывалось всего 500 коммунистов. В 1945 г. их число увеличилось до 2080 человек. Например, на партийном учете Акмолинского (ныне Целиноградского) машиностроительного завода в ноябре 1941 г. насчитывалось 37 коммунистов, а в конце 1944 г. численность их достигла 107 человек. Партийная организация Алма-Атинского электротехнического завода выросла с 56 коммунистов в начале 1942 г. до 122 человек к концу 1944 г. За этот же срок партийная организация Алма-Атинского завода тяжелого машиностроения выросла с 92 коммунистов до 196, а Петропавловского завода малолитражных двигателей — с 45 до 99 коммунистов. Рост партийных организаций происходил за счет лучших производственников. Так, на Петропавловском машиностроительном заводе за 10 месяцев 1942 г. ряды коммунистов пополнились на 28 человек, из них 17 человек составляли рабочие ведущих профессий. Возросли ряды коммунистов в легкой, пищевой и местной промышленности.

С ростом политической активности и повышением роли женщин в производственной жизни увеличился приток их в партию. Прием их в кандидаты партии возрос в 1942 г. по сравнению с 1941 г. почти в 4 раза, а в 1943 г.— в 10,5 раза. Среди принятых за годы войны в партию женщины составляли 39 %.

Произошли изменения и в сети партийных организаций республики. Об их количестве, в том числе в промышленности можно судить по следующим цифрам:

Количество парторганизаций на промышленных предприятиях за годы войны возросло на 201 единицу, а численность коммунистов в них на 7791 человек.

Коммунисты, работавшие непосредственно на производстве, как правило, являлись передовиками производства. На Чимкентском заводе из 251 коммуниста 172 работало непосредственно на производстве, выполняя и перевыполняя производственные задания, на предприятиях нефтяной промышленности Гурьевской области из 775 коммунистов 434 работали непосредственно на производстве, из них более половины выполняли нормы на 200 и более процентов. Коммунист-бурильщик Жолымбетского рудника Уваров выполнил свою программу 1941 г. на 140%, за 6 месяцев 1942 г.— на 200%, а отдельные его рекорды достигали 600, 800, 1066%. Коммунист-крепильщик этого же рудника Шульгин выполнил свою программу 1941 г. на 139,8%, а шестимесячную программу 1942 г.— на 160%. Бурильщики коммунисты-агитаторы Мирюк, Кулаков, Ибрагимов, Толеуов и другие систематически выполняли свои задания на 150 %.

В годы войны изменились методы партийного руководства и формы работы руководящих партийных органов. В основу этих изменений легла централизация руководства и сосредоточение усилий на решающих участках, что дало возможность партийным организациям улучшить партийно-политическую работу среди трудящихся и в результате — поднять их политическую активность.

Так, ЦК КП(б) Казахстана особое внимание уделял таким ведущим предприятиям тяжелой промышленности, как Балхашский, Карсакпайский и Иртышский медеплавильные, Чимкентский и Лениногорский свинцовые заводы, Ачисайский, Джезказганский и Коунрадский рудники, нефтяные промыслы, Карагандинский угольный бассейн, машиностроительные заводы и т. д. Рабочие-коммунисты промышленных предприятий своим самоотверженным трудом и активной общественной деятельностью вели массы за собой, показывали пример служению Родине и обеспечению победы над врагом.

Ведущая роль советского рабочего класса в общественно-политической жизни многогранна. Она проявляется и в деятельности Советов, и через профсоюзы, комсомол и другие массовые организации.

В высшие и местные органы государственной власти народ избирал своих лучших представителей из рабочих, крестьян и народной интеллигенции. Например, в Верховный Совет Казахской ССР (24 июня 1938 г.) были избраны 300 депутатов, из них 112 рабочих, 116 колхозников и 72 представителя советской интеллигенции. В 1939 г. в местные Советы республики были избраны 48 762 депутата.

Работа Советов депутатов трудящихся в военных условиях значительно усложнилась. Кроме производственных вопросов на плечи Советов легли военно-мобилизационные, жилищный, обеспечение нужд семей военнослужащих, инвалидов войны, эвакуированного населения, трудоустройство десятков тысяч людей, санитарно-противоэпидемические мероприятия, забота об осиротевших детях и т. д.

Основные направления деятельности Советов в условиях войны конкретно определялись в решениях ЦК КЩб) Казахстана и правительства республики в первые месяцы войны. Так, в июле 1941 г. СНК КазССР рассмотрел вопрос «О перестройке на военный лад Советов», в марте 1942 г. ЦК КЩб) Казахстана принял постановление «О состоянии и задачах партийного руководства Советами депутатов трудящихся», где были определены формы и методы деятельности Советов и задачи и обязанности депутатов, в том числе и депутатов-рабочих. Вносились определенные корректив вы в структуру и формы деятельности Советов. В связи с военной обстановкой полномочия депутатов были продлены до окончания войны.

Трудности в работе Советов усугублялись тем, что значительная часть депутатов добровольно ушла на фронт. На 1 января 1945 г. состав депутатов местных Советов республики сократился на 45,6%. На 1 января 1944 г. были призваны в армию 17 222 депутата. В таких условиях возросла ответственность депутатов, оставшихся в тылу, за выполнение своей миссии избранников народа, в том числе и депутатов-рабочих. Они активно вели работу в промышленных, оборонных комиссиях, комиссиях здравоохранения, торговли и в бюджетных, возглавляли важнейшие участки производства. Знатный нефтяник депутат Верховного Совета СССР С. Зурбаев стал заведующим промысла Доссор, прославленный новатор А. Г. Стаханов возглавил шахту № 31 Карагандинского угольного бассейна, начальником участка этой шахты стал депутат Верховного Совета СССР Т. Кузембаев и др. Большинство рабочих-депутатов показывали образцы самоотверженного труда. До семи норм выполнял за смену депутат Верховного Совета республики врубмашинист Карагандинского угольного бассейна Л. Н. Тютяев, забойщик Джезказганского рудника депутат Верховного Совета Казахской ССР А. Сафин за смену отбил 1200 тонн руды, выполнив норму на 3800 %.