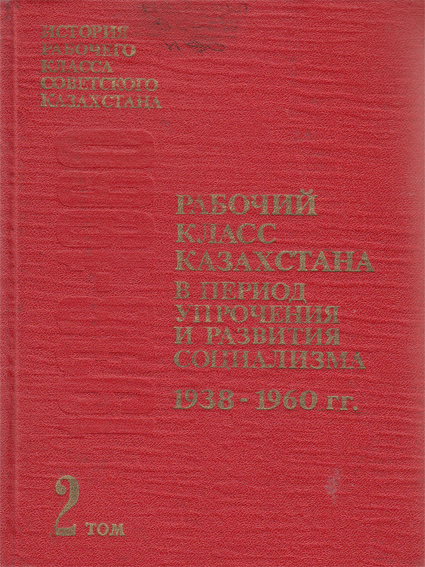

Рабочий класс Казахстана в период упрочения и развития социализма (1938-1960гг.). Том 2 — А. В. Митрофанова, А. Г. Сармурзин, А. В. Соловьев – Страница 20

| Название: | Рабочий класс Казахстана в период упрочения и развития социализма (1938-1960гг.). Том 2 |

| Автор: | А. В. Митрофанова, А. Г. Сармурзин, А. В. Соловьев |

| Жанр: | История |

| Издательство: | |

| Год: | 1988 |

| ISBN: | |

| Язык книги: | Русский |

| Скачать: |

Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0

Примеры самоотверженного труда показывали депутаты местных Советов. Депутат Макатского поссовета слесарь силовой станции А. Уркасынов выполнял сменные задания на 200 и более процентов, оператор нефтепромысла, депутат Байчунасского поссовета Б. Доспаева — на 250—300%. Одними из первых стахановцев военного времени стали депутаты Джамбулского городского Совета машинист депо И. М. Скулов, слесарь — Т. Косаев. Передовиками производства по нефтедобыче были 24 рабочих-депутата, в местной и рыбной отраслях промышленности 85 рабочих-депутатов местных Советов Гурьевской области. Помимо производственной деятельности рабочие-депутаты проводили большую политико-воспитательную работу. Например, только силами четырех депутатов рыбзавода Новобогатинского района за восемь месяцев было прочитано среди рабочих-рыбаков 30 докладов и лекций, проведено 143 читки, 62 беседы с охватом четырех тысяч человек.

Коммунистическая партия руководила деятельностью самой массовой организации рабочего класса и широких трудящихся— профессиональных союзов.

Газета «Правда» в передовой статье «Война и профсоюзы» 21 сентября 1941 г. писала, что вся деятельность профсоюзов должна быть подчинена одной цели: защите Родины, разгрому немецко-фашистских захватчиков.

Казахстанская партийная организация испытывала определенную трудность в руководстве профсоюзами; так как в республике не было единого руководящего центра профессиональных союзов: ЦК профсоюзов ведущих отраслей промышленности находился за пределами Казахстана. Поэтому ЦК КП(б) Казахстана придавал особое внимание руководству деятельностью профсоюзов в дни войны. Только за 1941—1942 гг. ЦК КП(б) Казахстана 18 раз обсудил различные вопросы, связанные с деятельностью профессиональных союзов республики. В 1943 г. были проведены конференции, пленумы и совещания профактивов различных отраслей промышленности и транспорта.

Под руководством заводских, фабричных, партийных организаций фабзавкомы направляли свою деятельность на оказание максимальной помощи фронту. Профсоюзы выступали организаторами социалистического соревнования, вели большую работу по культурному и материально-бытовому обслуживанию тружеников тыла.

Партийные организации, руководящие органы профсоюзов уделяли серьезное внимание вовлечению новых рабочих в профсоюз. Например, в угольной промышленности республики в 1941 г. численность рабочих и служащих составила 17 284 человека, из них 9 762 человека были членами союза (56,5%), а в 1945 г. из 42 808 рабочих и служащих уже 32 106 человек являлись членами союза (75 %), Эти данные свидетельствуют о том, что удельный вес членов профсоюзов к числу работающих за годы войны существенно возрос. Изменения в численном составе членов профсоюза оказывали влияние на организованность и сплоченность профсоюзных организаций, на рост политической, производственной зрелости, трудовой и общественной активности. Тысячи рабочих и служащих были вовлечены в общественную работу. В 1943 г. в ведущих отраслях республики количество профактивистов возросло на 23 871 человека, или в 2,5 раза больше, чем в 1941 г.

Профсоюзы заводов и фабрик, рудников и нефтепромыслов, шахт и транспорта республики многогранной своей работой претворяли в жизнь боевой девиз партии «Все для фронта! Все для победы!».

В годы войны еще более возросла роль комсомола на производстве и в общественной жизни республики. Решающим условием успешной его деятельности было руководство Коммунистической партии. ЦК ВКП(б) определял конкретные меры по улучшению работы комсомольских организаций, усилению их роли на производстве, развертыванию политической агитации и пропаганды среди молодежи. В связи с мобилизацией в армию в республике значительно сократилась общая численность комсомольской организации и комсомольцев.

Партия проявляла особую заботу о комсомольцах и молодежи. VIII пленум ЦК КП(б) Казахстана специально обсудил вопрос «Об улучшении партийного руководства комсомольскими организациями республики». Партийные комитеты развернули значительную работу по укреплению комсомольских организаций и их боеспособности. С ленинским комсомолом связывали свою судьбу в суровые дни войны 242 тысячи юношей и девушек республики. За эти годы численность комсомольцев рабочей молодежи достигла 37 643, т. е. увеличилась на 4300 человек против 1941г. Передовые рабочие-комсомольцы вступали в ряды Коммунистической партии. Более двух третей членов и кандидатов партии составляли молодые коммунисты, вступившие в ряды ВКП(б) в годы войны. Рост рядов партии за счет рабочей молодежи является ярким свидетельством возрастания политической активности молодых рабочих.

Задачи, вставшие перед Коммунистической партией в связи с войной, требовали коренной перестройки всей пропагандистской и агитационно-массовой работы, приспособления ее к требованиям сложившейся обстановки. Прежде всего нужно» было мобилизовать массы на выполнение главной задачи — крепить тыл Советской Армии.

При отделах пропаганды и агитации ЦК КЩб) Казахстана, обкомов, горкомов и райкомов партии были созданы группы лекторов и докладчиков, заново укомплектовывались составы пропагандистов и агитаторов на промышленных предприятиях и транспорте. Уже в 1942 г. в республике работало более 60 тыс. агитаторов и 5 тыс. пропагандистов. Их силами ежегодно проводились массовые собрания трудящихся. В 1943 г., например, только коммунистами Балхашского медеплавильного завода было проведено 5027 бесед и читок в цехах, 312 бесед и читок в рабочие общежитиях, 640 докладов, 307 митингов.

Основное содержание агитационно-массовой и политической работы сводилось к мобилизации всех трудящихся на самоотверженный труд по увеличению производства вооружения, боеприпасов, сырья для промышленности и продовольствия для фронта и тыла. Рабочие-пропагандисты и агитаторы повседневно разъясняли коллективам, что в военное время недостаточно только выполнять планы, что план — это минимум, который необходимо перекрыть.

Чтобы поднять идейно-политический уровень агитаторов и пропагандистов, обкомы партии организовали областные месячные курсы, где по 80-часовой программе читались лекции на важнейшие политические темы, а также по методике проведения пропагандистской и агитационно-массовой работы. Только в первой половине 1944 г. в Гурьевской области на этих курсах было подготовлено из числа женщин-работниц 63 агитатора, которые стали проводить агитационную работу на промышленных предприятиях. В Джезказгане, Караганде, Балхаше, Чимкенте, Актюбинске, Алма-Ате, Усть-Каменогорске и других городах работали постоянно действующие семинары пропагандистов и агитаторов. Только на Джезказганском руднике в 1944 г. было организовано 20 таких семинаров.

Интересной и действенной формой массово-политической работы в период войны являлась переписка производственных коллективов предприятий с рабочими-фронтовиками. Эта связь помогала политическому воспитанию рабочих и мобилизовывала их на усиление помощи фронту. Она же вдохновляла воинов на подвиги. Письма с фронта агитаторами читались и обсуждались на цеховых и бригадных собраниях. О воздействии писем фронтовиков на тружеников тыла говорят следующие примеры. 3 октября 1943 г. в «Правде» была опубликована статья «В Лениногорском горкоме пишут резолюции», в которой говорилось о плохой работе ленино-горских предприятий, в частности рудников, и недостаточном руководстве промышленностью со стороны горкома партии. Эту статью прочли и фронтовики, которые раньше работали на ленино-горских предприятиях. Вот что написал шахтерам Сокольного рудника фронтовик Г. П. Воробьев: «Из статьи «Правды» узнал, что лениногорские предприятия срывают выполнение производственных планов. Меня это крайне задело. До ухода на фронт я работал на Сокольном руднике. Был учеником у Дементюка. Для того, чтобы окончательно разбить врага,— фронту нужен свинец. Час победы уже близок. Необходимо, чтобы шахтеры и металлурги работали с удвоенной энергией...». Сержант Кизатаев писал рабочим Лениногорских обогатительных фабрик: «Прочитав газету «Правда», я узнал, что мой родной город Лениногорск отстает и не справляется с производственными заданиями. Я работал на третьей обогатительной фабрике... С первых же дней нахожусь на фронте, в рядах Красной Армии, веду борьбу с немецкими извергами... Три раза ранен. Больно узнавать, что вы, товарищи, в тылу не выполняете производственный план. Этому надо положить конец... Как машинист, работая на третьей фабрике, я все время перевыполнял задание... Тяжело, дорогие товарищи, очень тяжело слышать о том, что предприятие, где я работал, позорно отстает. Призываю Вас, друзья, в кратчайший срок ликвидировать отставание...».

Эти письма произвели на рабочих лениногорских предприятий сильное впечатление. Тут же, на собрании, они обязались сделать все от них зависящее, чтобы справиться с любым заданием. И слова горняков не разошлись с делом. Лениногорский рудник уже к концу года стал выпускать оборонную продукцию с превышением плановых заданий.

Огромную роль в мобилизации трудящихся на трудовые подвиги в период Великой Отечественной войны играли печать и радио: они постоянно несли в массы правдивое слово Коммунистической партии и разъясняли трудящимся суть проводимой ею политики.

Как в печати, так и в радиовещании активно выступали представители рабочего класса: горняки рудного Алтая, шахтеры Караганды, нефтяники Эмбы, медеплавильщики Балхаша, свинцевики Чимкента и Лениногорска, машиностроители Петропавловска и Алма-Аты, швейники, пищевики и многие другие. Они пропагандировали лучший опыт производственной деятельности и массово-политической работы на предприятиях промышленности и транспорта, раскрывали истинное лицо фашизма, его захватнические цели, призывали укреплять тыл и усиливать помощь фронту для ускорения разгрома агрессоров. В результате широкой и всесторонней агитационно-массовой работы партийных комитетов и первичных партийных организаций намного возросла политическая активность рабочих коллективов заводов и фабрик как ведущей силы социалистического общества.

Активная общественно-политическая деятельность рабочего класса республики ярко выражалась и в оказании конкретной шефской помощи селу, в проведении широкой культурно-массовой работы среди сельских тружеников, в патриотическом движении по сбору средств в Фонд обороны страны, на создание боевой техники, в оказании братской помощи в восстановлении народного хозяйства освобожденных от немецко-фашистской оккупации советских районов и т. д.

Отношения взаимной помощи связывали коллективы эвакуированных и местных предприятий. Высококвалифицированные рабочие и ИТР, прибывшие из западных районов страны, явились проводниками более совершенных методов труда и способствовали росту местных квалифицированных кадров для тяжелой и легкой промышленности. Например, опыт шахтеров Караганды был обогащен практикой горняков Донбасса. По-отечески учили местную молодежь новым сложным специальностям прибывшие сюда кадровые рабочие машиностроительных заводов.

Казахстан не имел опыта строительства заводов черной металлургии. Помощь в этом оказали ему уральские и украинские металлурги. Металлургические заводы страны подготовили около двух тысяч молодых казахов для работы в черной металлургии. Магни-тогорцы взяли шефство над Казахским металлургическим заводом.

Интересы защиты Родины потребовали мобилизации трудовых ресурсов страны для работы на важнейших объектах оборонного значения. На стройках и промышленных предприятиях Урала, Сибири и Центральной России трудилось свыше 200 тыс. казахстанцев. Сотни казахов, узбеков и киргизов влились в дружную семью рабочих на заводах и стройках г. Электростали Московской области.

И в Казахстане на всех его предприятиях работали люди различных национальностей. Например, в январе 1943 г. на шахтах Караганды работало 15 603 русских, 8 183 казаха, 4071 украинец, 2 141 кореец, 1 130 евреев, 3 309 немцев, 3 102 человека других национальностей.

Становясь на фронтовую вахту под девизом «В труде, как в бою», рабочий класс Казахстана и всей страны показывал пример патриотического служения Родине как самый организованный и передовой отряд советского общества. Героический труд и различные формы патриотического движения свидетельствовали о высокой политической активности рабочего класса. Рост численности партийных и комсомольских организаций Казахстана — это свидетельство роста политической зрелости, стойкости рабочего класса, который был вместе со своим авангардом в трудное время, пополнял свою партию лучшими силами.

5. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ РАБОЧИХ В ПОМОЩЬ ФРОНТУ И ОСВОБОЖДЕННЫМ РАЙОНАМ

Высокий гражданский долг рабочих, их безграничная преданность Родине в дни войны выражались и в самых различных патриотических начинаниях. Каждый помнил слова В. И. Ленина о том, что «...помогать Красной Армии всем, чем только может помогать каждый,— таков первый, основной и главнейший долг всякого сознательного рабочего и крестьянина...», что всякая помощь, оказываемая армии в тылу, «немедленно превращается в усиление Красной Армии», в увеличение ее наступательной способности.

Одним из первых патриотических починов тружеников тыла в годы войны является создание Фонда обороны страны. Рабочие, как и другие советские патриоты, на митингах и собраниях добровольно предлагали в помощь фронту свои личные средства: сбережения, ценности, облигации, вносили предложения о ежемесячном отчислении в Фонд одно-двухдневных заработков, а также средств, заработанных на воскресниках, премий и т. д. Например, коллектив Семипалатинского судоремонтного завода единодушно принял такую резолюцию: «ежемесячно до окончания войны отрабатывать один выходной день, передавая заработанные средства в Фонд обороны Родины». Шахтеры Караганды заявили: «...с великой радостью отдаем свой однодневный заработок в Фонд обороны страны».

Подобные решения принимали коллективы многих промышленных предприятий, строек и транспорта республики. В первый же день открытия счета Фонда обороны страны в Актюбинскую контору госбанка поступили от трудящихся города деньги и драгоценности на общую сумму 5300 рублей. С июля 1941 г. до 1 января 1942 г. от рабочих и служащих Алма-Аты в этот Фонд поступило 5834 тыс. рублей наличными, облигаций госзаймов на 11 896 тыс. рублей и драгоценностей (золото, серебро, платина) 354 380 граммов.

В первое воскресенье после начала войны — 29 июня — железнодорожники Турксиба организовали воскресник и заработанные 70 тыс. рублей перечислили в Фонд обороны. Коллективы Балхашского медеплавильного завода, Коунрадского рудника и Прибал-хашстроя заработанные на воскреснике 17 августа 1941 г. 50 тыс. рублей также внесли в Фонд обороны.

С высоким патриотическим подъемом прошли три Всесоюзных комсомольско-молодежных воскресника в 1941 г. В первом из них, 17 августа, по Казахстану приняло участие более 516 тыс. рабочих, колхозников и служащих, во втором, 7 сентября, участвовало более 689 тыс. человек, а в третьем, 23 ноября, — более 754 тыс. человек. За эти дни заработаны и внесены в Фонд обороны 5 984 тыс. рублей, стоимость 446 тыс. трудодней, собрано 2875 тонн металлолома и т. д. Комсомольско-молодежные воскресники на заводах, фабриках, рудниках, стройках и транспорте как форма оказания помощи фронту проводились на протяжении всех военных лет.

На 1 января 1942 г. трудящиеся Казахской ССР внесли в Фонд обороны более 60 млн рублей деньгами, свыше 108 млн рублей облигациями, более 318 тыс. пудов зерна, более 78 тыс. пудов мяса в живом весе и т. д. Всего же за годы войны трудящиеся Казахстана, в том числе рабочие и инженерно-технические работники, из личных трудовых сбережений дали в Фонд обороны страны около миллиарда рублей деньгами и ценностями.

Формой помощи фронту была подписка на государственные военные займы и приобретение денежно-вещевых лотерейных билетов. Рабочие, как и все трудящиеся республики, подписывались на полторы-две и более месячные зарплаты. Например, 4 июня 1943 г. был выпущен Второй государственный военный заем на сумму 12 млрд рублей. Шахтеры Караганды в первый же день выпуска займа подписались на 20 млн рублей. Большинство шахтеров подписывались на полтора месячных заработка и более. Заведующий шахтой № 44/45 Т. Кузембаев подписался на 20 тыс. рублей и половину этой суммы внес наличными. Начальник передового участка шахты № 18 Буламбаев подписался на 18 тыс. рублей. Директор промысла Искене инженер Опутин дал государству взаймы 10 тыс. рублей, из них 6 тыс. внес наличными. Строгальщик Алма-Атинского ремонтно-механического завода Лукащук при зарплате 800 рублей подписался на 2200 рублей, т. е. почти на три зарплаты. Всего за 1941—1945 гг. общая сумма поступлений займов от трудящихся по республике составила 3 181 395 рублей. За этот же период рабочие и трудящиеся республики приобрели денежно-вещевых лотерейных билетов на 538 млн рублей.

Всенародная забота о фронте, его оснащении выразилась в движении по сбору средств на вооружение. Инициаторами этого движения в республике стали молодые рабочие-комсомольцы Чимкентского железнодорожного узла. В» октябре 1941 г. они обратились с призывом начать сбор средств на танковую колонну имени Комсомола Казахстана. Этот призыв поддержала вся молодежь республики. В сентябре 1942 г. на танковую колонну было собрано 11 650 тыс. рублей. Вскоре Сталинградский фронт получил 45 боевых машин с надписью на башне «Комсомолец Казахстана».

В октябре 1942 г. по инициативе молодых рабочих и служащих г. Аральска начался сбор средств на постройку эскадрильи самолетов-истребителей имени Комсомола Казахстана. За короткое время на эту эскадрилью было собрано 7 381 120 рублей.

По примеру молодежи рабочие и служащие промышленности и транспорта республики также внесли сбережения и заработки на создание своих танковых колонн и эскадрилий: «Шахтер Караганды», «Нефтяник Казахстана», «Металлург Казахстана», «Пищевик Казахстана», «Промкооператор Казахстана», «Рабочий совхоза», на создание именных танков и самолетов и др. Горняки Джезказганского рудника собрали 1 млн 100 тыс. рублей и обратились ко всем работникам цветной металлургии Казахстана с предложением построить танковую колонну «Металлург Казахстана». В ответ на этот призыв коллектив Чимкентского ордена Ленина свинцового завода им. М. И. Калинина собрал 70 тыс. рублей, а рабочие Джолымбетского рудника— более 27 тыс. В декабре 1942 г. по инициативе шахтеров Кировского района г. Караганды начался сбор средств на строительство танковой колонны «Шахтер Караганды». За короткий срок всего было собрано 1800 тыс. рублей. Около 2 млн рублей было собрано на танковую колонну «Нефтяник Казахстана». Рабочие и служащие Семипалатинского межобластного заводоуправления Сельхозмука на постройку боевого самолета собрали и сдали 100 тыс. рублей деньгами, 30 тыс. рублей облигациями. Самолет, построенный на их средства, они просили передать самому отважному летчику 1-го Белорусского фронта. Работницы промышленности и колхозницы Павлодарской области на танковую колонну им. Маншук Маметовой собрали 2 505 040 рублей, Южно-Казахстанской области — 6 млн рублей, а женсовет Семипалатинского кожкомбината — 32 тыс. рублей. Коллектив Талды-Курганского сахарного завода за короткий срок собрал и внес 200 тыс. рублей на постройку авиаэскадрильи «Пищевик Казахстана». Десятки тысяч рублей поступило на строительство танковой колонны им. Алии Молдагуловой, им. Бейсена Онтаева и др. Шел сбор средств на строительство торпедных катеров, стали приобретаться именные танки, например «Мать фронтовика», боевые самолеты своим землякам и т. д. С каждым днем все больше и больше боевых машин с дарственными надписями патриотов тыла уходило на фронт. За годы войны трудящиеся Казахской ССР из своих личных сбережений и заработков внесли на постройку танковых колонн и авиаэскадрилий 480,3 млн рублей.

«Крепко любит наш народ свою армию, любит так, как ни в одной стране», — писал Всесоюзный старостам. И. Калинин. Эта любовь выражалась как в сборе средств на строительство боевых машин и вооружения, так и в добровольном сборе теплых вещей и белья для фронтовиков и партизан. Движение по сбору теплых вещей в стране началось осенью 1941 г. по инициативе трудящихся Алма-Атинского сельского района. Активно в нем участвовали и рабочие. Так, рабочие и служащие Балхашского медеплавильного завода на начало декабря 1941 г. собрали и сдали комиссии около 6 тыс. предметов теплой и другой одежды. За короткий срок от рабочих и служащих промышленных предприятий и транспорта, всех трудящихся г. Алма-Аты поступило 97 тыс. различных теплых вещей. Всего на 5 октября 1943 г. трудящимися республики различных теплых вещей было собрано и отправлено на фронт более 2,5 млн штук.

Одновременно со сбором теплых вещей трудящиеся республики посылали фронтовикам коллективные и индивидуальные посылки-подарки. «Посылки на фронт — это одно из самых ярких проявлений священной дружбы фронта и тыла, армии и народа, которые в нашей стране составляют единое целое, неотделимы друг от друга»,— подчеркивала «Правда» в своей передовой статье 27 октября 1942 г. Всего за время войны трудящиеся Казахстана послали на фронт свыше 1600 вагонов с подарками.

В годы войны трудящиеся Казахстана шефствовали над более 20 соединениями и отдельными частями, в том числе над 6-й армией, 8-й, 27-й, 30-й, 72-й, 73-й гвардейскими, 310-й, 314-й, 391-й, 150-й, 195-й стрелковыми дивизиями. Они часто приезжали с подарками на фронт. В свою очередь, с фронта приезжали делегации в тыл. За время войны в промышленных предприятиях, колхозах и совхозах Казахстана побывало более 25 делегаций фронто-виков-земляков. Они рассказывали о подвигах бойцов и командиров, о зверствах гитлеровских оккупантов, призывали тружеников тыла работать еще лучше, оказывать всемерную помощь фронту и стране. Большое вдохновляющее значение имели встречи трудящихся с приезжавшими на кратковременный отдых дважды Героями Советского Союза — казахстанцами С. Луганским, П. Павловым, Героями Советского Союза М. Габдуллиным, В. Бреусовым, Ж. Сулейменовым и многими другими фронтовиками. Большую моральную силу имела переписка фронта и тыла. В передовой статье «Правды» от 7 декабря 1942 г. подчеркивалось, что взаимная переписка фронта и тыла помогает и тем и другим преодолевать трудные минуты, совершать подвиги во имя Родины, во имя разгрома врага. Вот, что писали в одном из писем бойцы и командиры 8-й гвардейской им. генерала И. В. Панфилова стрелковой дивизии своим землякам: «Нас вдохновляет на бой безграничная любовь и забота родного народа. С волнением и радостью следим мы, родные наши отцы и матери, братья, сестры и жены, за Вашей героической жизнью в трудовом тылу, за Вашими подвигами. И каждый день, каждый час чувствуем мы Вашу любовь, заботу и помощь Красной Армии.

Мы видим эту Вашу любовь и заботу о нас и в чимкентском и лениногорском свинце. Мы доводим его по назначению — в поганые головы гитлеровских бандитов.

Мы видим любовь и заботу родного народа в сотнях миллионов рублей, собранных на танки и самолеты для Красной Армии, в подарках фронтовикам, в отправке делегаций на фронт.

Родной наш народ! Мы, гвардейцы-панфиловцы, даем нерушимую клятву быть стойкими и упорными в бою, сражаться умело и самоотверженно...» Подобных писем было много.

В ответных письмах с тыла сообщалось о трудовых подвигах рабочих, колхозников и интеллигенции, об их суровых буднях, о гордости за мужество и героизм советских воинов, которая переполняет их. «Ваш призыв стать гвардейцами тыла претворим в дело, будем работать так, как требует фронт, чтобы наш труд помог разгромить врага. Мы хотим быть достойными Вас, сражающихся на фронте».

Получили распространение письма-наказы «Ни шагу назад!» от трудящихся республики своим землякам-казахстанцам, сражавшимся под Москвой, под Сталинградом и на других фронтах. В подлинно всенародную кампанию морального укрепления фронта вылилось обсуждение «Письма казахского народа фронтовикам-казахам». Оно опубликовано в «Правде» 6 февраля 1943 г., а затем во всех фронтовых и республиканских газетах. Этот исторический документ подписало три миллиона рабочих, колхозников и интеллигенции республики. В нем звучал торжественный наказ казахского народа своим сыновьям-фронтовикам быть стойкими и храбрыми в бою, мужественно и с достоинством защищать свою социалистическую Родину рука об руку с другими братскими народами СССР.

Трудящиеся республики писали: «Дорогие воины! Вы бьетесь с врагом, вы знаете свою силу, но сознание, что Родина за вашей спиной, должно удесятерять ваш натиск.

Родина за вашей спиной — богатая, великая земля.

В горах и степях Сары-Арка, которым нет конца и края, найдены все металлы, какие имеются на земле. Нет в Европе свинцовых заводов крупней Чимкентского. Второе место в СССР занимает сейчас Карагандинский угольный бассейн. Его уголь питает десятки оборонных заводов страны.