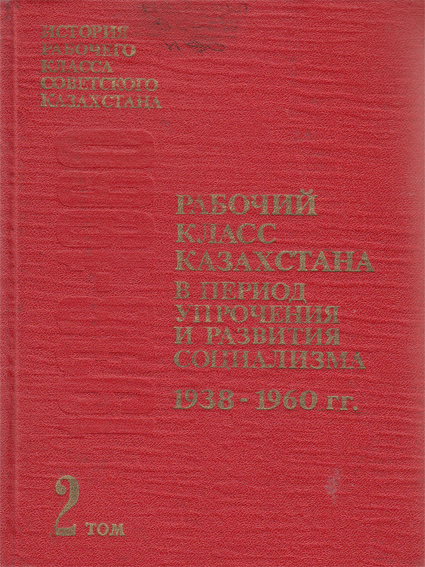

Рабочий класс Казахстана в период упрочения и развития социализма (1938-1960гг.). Том 2 — А. В. Митрофанова, А. Г. Сармурзин, А. В. Соловьев – Страница 3

| Название: | Рабочий класс Казахстана в период упрочения и развития социализма (1938-1960гг.). Том 2 |

| Автор: | А. В. Митрофанова, А. Г. Сармурзин, А. В. Соловьев |

| Жанр: | История |

| Издательство: | |

| Год: | 1988 |

| ISBN: | |

| Язык книги: | Русский |

| Скачать: |

Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0

В заводских клубах и красных уголках читались лекции, устраивались вечера, ставились спектакли, выступали кружки художественной самодеятельности. Все это, несомненно, оказывало серьезное влияние на рост культурного уровня рабочего класса, что позволило еще шире развернуть работу по техническому обучению рабочих.

Продолжалось вовлечение в производство женщин — одно из главных завоеваний социализма. В 1940 г. они составили 30% всех рабочих и служащих, занятых в народном хозяйстве. В промышленности их трудилось почти 41 тыс., в строительстве — свыше 17 тыс., на транспорте — около 19 тыс., в связи — 6,3 тыс. Удельный вес женщин индустриальных отраслей составил 21,3%. Шли на производство женщины-казашки. В 1939 г. в составе рабочего класса республики их насчитывалось 31,3 тыс.

Одновременно с привлечением женщин-казашек и женщин других национальностей Востока в общественно полезный труд проводилась большая работа по ликвидации их безграмотности.

По переписи населения 1939 г. неполное среднее образование на 1000 женщин имели 7—8 казашек и узбечек, 39 украинок, 70—77 русских женщин и татарок. Среди городских жителей эти показатели следующие: 20—25 казашек и узбечек, 98 татарок, 113 русских и украинских женщин.

Ширилось участие женщин в общественном производстве. В 1939 г. кроме традиционных профессий — ткачих, швейниц, прядильщиц, мотальщиц, вязальщиц, трикотажниц, телеграфисток и телефонисток, работников пищевой промышленности — женщины имели профессии штукатуров (среди них женщины составляли 29%), маляров (до 22%), работников химической промышленности (до 20%), кожевников и рабочих в производстве строительных материалов, станочников в металлообработке (до 19%), рабочих, занятых на силовых установках, на подъемно-транспортных механизмах (до 16%). К этому времени женщины овладевали профессиями токаря (их насчитывалось 200), слесаря, сборщика, монтажника, водо- и трубопроводчика (около 500), электромонтера, надсмотрщика сетей (261), деревообработчика (769), обувщика (свыше 500), шофера (около 500). Имелись женщины, которые стали машинистами и мотористами строительных и дорожных машин, помощниками мастеров, механиками, наладчиками, настройщиками, регулировщиками оборудования. На железнодорожном транспорте трудилось более 3,5 тыс. женщин. Одними из первых машинистами паровозов в республике стали казашки Д. Джусупова, русская 3. П. Троицкая, грузинка Н. Учава.

Путь от чернорабочей до машиниста прошла работница Чимкентского свинцового завода X. Адилова. О начале своей работы она вспоминала так: «Мы с матерью вышли на подноску кирпича. Что кроме этого могли делать неграмотные казахские женщины, привыкшие за годы кочевок по степи только собирать и разбирать юрты, доить коров, стричь овец, да сидеть возле казана с лапшой?» Затем Адилова училась в ликбезе, сдала техминимум, окончила курсы и стала одним из передовых машинистов дробильного цеха. «Работа на заводе так изменила мою жизнь, что я сама не узнаю себя»,— говорила она. В 1939 г. ее наградили медалью «За трудовую доблесть».

Лучшие работницы посылались на учебу; появились выдвиженки. В 1939 г. среди директоров, начальников, заведующих предприятий женщин насчитывалось 529, руководителей цехов, пролетов, мастерских и отделений — 203, среди инженеров их имелось 336, что составляло 8% всего состава ИТР, среди техников — 1083, или 15%.

В учреждениях связи 62% работников являлись женщинами, среди телефонистов — 96%, телеграфистов — 68%.

В годы третьей пятилетки квалификационный уровень рабочих повышался в стахановских школах и на курсах мастеров социалистического труда. Эти формы обучения зародились еще во второй пятилетке; они являли собой следующий этап обучения после прохождения техминимума и сдачи гостехэкзамена. Массовым было прохождение техминимума. Только в одной Караганде за 1935— 1939 гг, повысили свои знания на курсах техминимума 7830 рабочих.

Большая работа по повышению квалификации рабочих за годы социалистического строительства сказалась на увеличении числа квалифицированных кадров (см. табл. 1).

Рост количества рабочих таких квалификаций, как токари, фрезеровщики, другие станочники, механики, наладчики, настройщики оборудования, электромонтеры, в 22—27 раз и рост их удельного веса среди металлургов и металлистов с 8,2% в 1926 г. до 23,8% в 1939 г.— яркое свидетельство улучшения качественного состава рабочего класса. Прослеживается значительное увеличение рабочих, занятых на силовых установках и на подъемно-транспортных механизмах, работа на которых требует высокой квалификации. С поступлением на стройки механизмов появились такие новые профессии, как экскаваторщики, машинисты и мотористы строительных машин, бетонщики-монтажники, о которых рабочие раньше совершенно не имели представления.

Продолжалось расширение подготовки кадров техников, этих средних командиров производства, наиболее массовой и дефицитной части специалистов. За 1932—1939 гг. средние специальные учебные заведения республики для промышленности и строительства выпустили 1855 человек. За годы третьей пятилетки количество промышленных и строительных средних учебных заведений не изменилось: функционировало их десять. Но увеличилось в них число учащихся. Если в 1937/38 учебном году в них обучалось

2,2 тыс. учащихся, то в 1939/40 учебном году в них обучалось почти 3 тыс.

Таким образом, в третьей пятилетке прослеживается количественный и качественный рост рабочего класса — залог дальнейшего индустриального развития республики.

3. ТРУДОВАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ РАБОЧИХ

Улучшение качественного состава рабочего класса стало условием развития их трудовой и творческой активности, что выразилось в развертывании различных форм социалистического соревнования. Страна радовалась успехам, рекордам отдельных передовиков. Но надо было найти пути перехода к коллективной стабильно высокопроизводительной работе. Рабочая смекалка помогла и в этом трудном деле. Одной из лучших форм организации такой работы явилось движение за цикличность, зародившееся в конце 1937 г. в угольной промышленности.

В чем суть движения? Важнейшим орудием труда в лаве стала врубовая машина. Время от одной подрубки лавы до следующей, в течение которого подрубленный уголь отбивается, наваливается на конвейер и выдается на поверхность, а выработанное пространство закрепляется, составляет цикл. Но цикл этих работ на шахтах не был организован как единое слаженное целое, и весь процесс работы от зарубки угля в забое до вывозки его на поверхность растягивался на 2—3 дня. Теперь ставилась цель производить его за одни сутки. Чем больше циклов делала врубовая машина, тем интенсивнее шел процесс выемки угля. На шахтах начали вводить график цикличности, способствующий ликвидации разрыва между отдельными операциями, обеспечивающий строгую последовательность работ, их увязку во времени. Цикличность позволила вскрыть недостатки на всех этапах производства, требовала организованности, порядка и высокой) культуры работы.

Эта инициатива, родившаяся в Донбассе, нашла широкую поддержку у руководства страны и рабочих. В начале 1938 г. Наркомтяжпром направил во все угольные бассейны письмо «Об организации в шахтах стахановской работы, увеличении количества циклов в угольной промышленности».

Одним из первых график цикличности применил коллектив третьего участка шахты им. Горбачева. Для этого шахтеры, бригадиры, горные десятники четко распределили обязанности между членами бригад. Теперь крепильщики ни на шаг не отставали от отбоенавалыциков. В бригадах ввели индивидуально-паевую сдельщину, разработали четкий график производственных процессов. В результате январский план угледобычи в 1938 г. был перекрыт на 51 %. Каждый рабочий дал 55,2 тонны угля вместо 27,8 тонны в предыдущем месяце. Если раньше рабочие ведущих профессий выполняли норму в среднем на 164%, то в январе — уже на 210%. Производительность врубовых машин выросла в два с половиной раза.

Коллектив участка в феврале 1938 г. стал уплотнять график, чтобы ускорить цикличность. Для этого пришлось осуществить ряд дополнительных мероприятий, в частности: врубовую машину перевели на увеличенную скорость, непосредственно в лаве создали небольшую инструментальную мастерскую. График цикличности освоили и горняки других участков. В результате в целом по шахте среднемесячное число циклов возросло и составило 23,6, а по-двигание лавы — 37 погонных метров.

В целом же по бассейну цикличная работа внедрялась медленно. В ноябре 1937 г. в среднем по бассейну было 12 циклов, в декабре — 15, в январе 1938 г.— 15,9 цикла, а в первой половине февраля в механизированных лавах — лишь по 8 циклов.

Карагандинская городская партийная организация изучила причины медленного освоения новшества и мобилизовала силы, чтобы проложить ему путь на все шахты. Было ясно, что оно таит в себе колоссальные возможности: один дополнительный цикл в сутки во всех лавах означал прирост угледобычи минимум на 4 тыс. тонн.

В тресте были организованы два семинара: для заведующих шахтами и главных инженеров по изучению цикличности. На шахтах им. Мирзояна, Горького, № 20, № 26 и других проходили семинары для инженерно-технических работников. Занятия проводились и с шахтерами; всего училось 1500 передовиков. Результаты сказались не сразу. На шахте им. Калинина мощность угольного пласта в 2,5 раза больше, чем, например, на шахтах им. Горбачева или им. Мирзояна. Поэтому зачинатели нового — коллектив второго участка — сначала дали 15 циклов в месяц, затем — 20. Все операции в лаве проводились последовательно, непрерывно, точно по графику. Резко повысилась культура производства. Каждый знал свое время работы и мог использовать свободное время для полноценного отдыха и повышения культурного уровня. Врубмашинист Е. Романов рассказывал о преимуществах цикличной работы: «Работая по вызову, я не знал покоя, каждую минуту ждал дома: вот-вот позовут в шахту. Нередка на участок вызывали, хотя лава не была готова. Приходилось часами сидеть без дела в шахте или, опять выходить на поверхность. В таких условиях трудно было учиться на курсах, повышать свою квалификацию, участвовать в общественной работе. Теперь— другое дело: я точно знаю, когда мне нужно идти на работу. Я стал больше читать газет и книг, выполняю поручения общественных организаций». За месяц сверх плана шахта дала 4 тыс. тонн угля, снизилась его себестоимость, выросла производительность труда.

На шахте № 26 лучшим использованием механизмов достигли 26 циклов в месяц. Вместо 400 тонн угля в сутки добыча составила 750—800 тонн. Врубмашинисты Сулейменов и Куюков систематически выполняли три нормы и более. В результате четко налаженной работы коллектив одержал большую победу: первым в угольной промышленности страны 10 октября 1938 г. завершил выполнение годового плана угледобычи. По сравнению с 1937 г. она возросла на 63%, а производительность труда — на 15%. Снижение себестоимости угля дало 80 тыс. рублей экономии.

На шахте насчитывалось 256 стахановцев, 66 мастеров угля, 49 ударников, не было ни одного рабочего, не справляющегося с нормой. В конце сентября 1938 г. опыт шахты № 26 был рассмотрен на коллегии Наркомтяжпрома СССР и на заседании Совнаркома СССР. Ее коллективу присудили переходящее Красное знамя ЦК профсоюза угольщиков восточных районов страны. Заведующий шахтой Н. К. Герасимов был награжден значком «Отличник социалистического соревнования тяжелой промышленности».

Вдохновленный успехами, коллектив шахты № 26, поддержав инициативу коллектива Чимкентского свинцового завода о развертывании предоктябрьского социалистического соревнования, в октябре 1938 г. обратился с письмом ко всем рабочим, работницам, инженерам, техникам и служащим промышленности республики о развертывании соревнования за цикличность. Шахтеры взяли обязательство к концу года довести среднесуточную добычу угля до 900 тонн, сверх годового плана дать 65 тыс. тонн угля и подготовить 90 новых мастеров угля. ЦК КП(б) Казахстана одобрил инициативу коллектива шахты и призвал трудящихся республики последовать его примеру и встретить 21-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции новыми производственными успехами на всех участках хозяйственного и культурного строительства.

Многие коллективы шахт успешно справились с заданиями 1938 г. 19 декабря была завершена годовая программа угледобычи по тресту. До конца года он отгрузил потребителям еще 170 тыс. тонн угля. Караганда увеличила среднемесячную добычу на одного рабочего в забоях в 1938 г. по сравнению с 1933 г. почти в 2,9 раза. По итогам Всесоюзного соревнования в угольной промышленности за 1938 г. Карагандинский бассейн занял первое место среди других бассейнов страны.

За большие успехи в подъеме угольной промышленности Президиум Верховного Совета СССР наградил ее лучших работников орденами и медалями, в том числе 34 карагандинца. Орденом Ленина были награждены заведующие шахтами Т. Кузембаев (шахта № 1), Н. К. Герасимов и бригадир навалоотбойщиков И. Кишкентаев; орденом Трудового Красного Знамени — управляющий трестом Карагандауголь А. Ф. Иванцов, заведующий шахтой им. Горбачева Е. Г. Боженок, врубмашинисты А. Менжанов й А. Рахимов; орденом «Знак Почета»—4 «человека, остальные медалями «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие». Около 150 человек были награждены Грамотой Верховного Совета КазССР. Приказом Наркома тяжелой промышленности СССР семь стахановцев Караганды (Кузембаев, Топаев, Вожаник, Лобанов, Садыков, Сикимбаев, Сериков) были награждены знаком «Отличник социалистического соревнования тяжелой промышленности».

Успехов в социалистическом соревновании достигли и другие предприятия. Впервые за несколько лет досрочно завершил годовой план нефтедобычи трест Эмбанефть. Коллектив Чимкентского свинцового завода еще 4 ноября выполнил 11-месячное задание выплавки свинца. Завод стал работать рентабельно, за 1938 г. дал

5,5 млн рублей прибыли, создал высокую марку свинца, удельный вес которой в продукции завода достиг 70%. Заводу присуждено переходящее Красное знамя Наркомтяжпрома и ЦК профсоюза рабочих добычи цветных металлов, значок «Отличник социалистического соревнования тяжелой промышленности». Этим же значком, а также похвальными листами Наркомата были награждены 12 лучших передовиков завода.

Социалистическое соревнование развернули комсомольцы и молодежь республики в честь 20-летия ВЛКСМ. На шахтах Караганды было создано 39 комсомольско-молодежных бригад им. 20-летия ВЛКСМ. Соревнование молодежи выдвинуло из своей среды много новых замечательных людей. На Доску почета в честь юбилея комсомола газета «Ленинская смена» занесла 454 человека.

Комсомольцы Балхашского медеплавильного комбината вели соревнование между сменами. 16 человек насчитывалось в смене комсомольца И. Байтлеева; все ее члены — стахановцы и ударники. Смена соревновалась с другой сменой в фильтровально-сушильном цехе, возглавляемой мастером Климовым. Вначале климовцы отставали в соревновании, работали хуже. И. Байтлеев несколько раз приходил в смену своего товарища, рассказывал о работе своей смены, делился опытом. После этого климовцы Стали работать значительно лучше и заняли по итогам соревнования второе место. В соревновании этих двух смен нашла свое воплощение главная заповедь социалистического соревнования — взаимовыручка, взаимопомощь.

С начала 1939 г. в Казахстане, как и во всей стране, развернулось соревнование в честь XVIII съезда партии. Его организатором стал коллектив передовой шахты № 18 Карагандинского бассейна, обратившийся с призывом ко всем рабочим, стахановцам, ударникам, инженерно-техническим работникам угольной промышленности страны. Шахтеры обязались ко дню открытия съезда выполнить план первого квартала. Они сдержали свое слово и встретили день открытия съезда выполнением квартального плана угледобычи. Беря обязательство снизить себестоимость тонны угля на 87 коп., они фактически снизили ее на 1 р. 33 коп. На шахте не было ни одного рабочего, не выполнившего норм.

В предсъездовское соревнование активно включился коллектив Карсакпайского медеплавильного комбината. В нем участвовало около 3 тыс. (человек, из них 2,6 тыс. соревновались индивидуально. До 10 норм выполняли депутат Верховного Совета КазССР А. Сафин, забойщик Джезказгана Байкенов.

Предсъездовское соревнование длилось около двух месяцев: от сообщения о созыве съезда до окончания его работы. Коллективы многих предприятий пришли к открытию съезда с большими успехами. 5 марта квартальный план выполнил Гурьевский рыбоконсервный завод. На 12 дней раньше срока первым среди заводов цветной металлургии страны Чимкентский свинцовый завод завершил квартальный план выплавки металла и сохранил за собой переходящее Красное знамя Наркомцветмета и ЦК профсоюза рабочих цветной металлургии. Президиум Верховного Совета СССР 26 апреля 1939 г. за выдающиеся достижения наградил завод орденом Ленина. Орденами и медалями был отмечен труд 679 работников цветной металлургии страны, из них 121 — знатные люди Чимкента, Риддера, Карсакпая, Балхаша, Ачисая, Зыряновска и др. Ордена Ленина удостоены горняк Риддера Б. Ихласов, директор Балхашского медеплавильного комбината У. И. Перцев и бригадир плотников этого же комбината М. Л. Старостин; ордена Трудового Красного Знамени — бригадир бурильщиков Риддерского рудника А. Т. Афанасьев, бригадир шихтовального отделения Чимкентского свинцового завода П. Ерназаров, директор этого же завода В. А. Переводкин, руководитель проходчиков При-балхашского комбината, метростроевец П. Е. Чугунов и др.

XVIII съезд ВКП(б) дал высокую оценку соревнованию рабочих. «Развертывание социалистического соревнования и его высшей формы — стахановского движения,— говорилось в его решениях,— привело к мощному подъему производительного труда в промышленности и в других отраслях народного хозяйства». Утвержденный съездом третий пятилетний план развития народного хозяйства на 1938—1942 гг. дал толчок новой инициативе—соревнованию имени третьей пятилетки. Инициатором его стал коллектив московского станкостроительного завода «Красный пролетарий». В Казахстане рабочие и инженерно-технические работники шахты им. Кирова заявили: «Наша шахта включается в это всенародное соревнование... Призываем всех шахтеров Караганды последовать нашему примеру, включиться в социалистическое соревнование имени третьей пятилетки. Будем бороться за производительность труда, достойную социалистического общества». В это соревнование включились работники предприятий рыбной промышленности— 27% работников отрасли, представители 134 бригад, 70 цехов и 19 предприятий. Учиться работать по-новому в стахановские школы пошли более четверти работников отрасли.

В отличие от соревнования в честь XVIII партсъезда соревнование имени третьей пятилетки носило длительный характер, и обязательства брались или на весь второй год пятилетки, или на всю пятилетку.

Активность трудящихся в этом соревновании проявлялась в отыскании новых его форм. Наиболее эффективной среди них оказалось многостаночное обслуживание неоднотипных станков. Оно потребовало совмещения профессий, а значит, и освоения их. Это начинание получило одобрение партийных органов. Профсоюзы намечали конкретные меры по широкому его распространению. Опорой в этом становились опытные передовики производства.

Горняк Криворожья А. Семиволос предложил новую организацию труда в горнорудной промышленности, по которой путем разгрузки от вспомогательных операций производилось одновременное обуривание нескольких забоев вместо одного. Бурильщик Уральской меднорудной шахты И, Янкин, перенимая опыт Семиволоса, начал многоперфораторный метод обуривания нескольких забоев в меднорудной промышленности. Так возник многозабой-но-многоперфораторный метод бурения, внесший коренные усовершенствования в технологический процесс добычи руд и сыгравший большую роль в ускорении горных работ, в повышении производительности труда. Его внедрение знаменовало более высокую ступень в овладении техникой. Раньше, когда рабочие впервые встречались с новым оборудованием, не могло быть и речи о многостаночниках или совмещении профессий. Тогда для многих работа на одном станке была сопряжена с немалыми трудностями. Теперь же, когда техника была освоена, рабочие сами начали находить скрытые резервы повышения производительности труда.

В условиях Казахстана движение рабочих-многостаночников развивалось преимущественно на однотипных станках. В Риддере токарь механического цеха В. Усов взялся работать на трех горизонтально-фрезерных станках. Его примеру последовал фрезеровщик Кокорин, по два станка взяли себе токари Скудалов, Иванов и Колесников. Вскоре под влиянием успехов механических цехов это движение распространилось в угольных и рудных шахтах. В Карагандинском бассейне первым стал работать на двух тяжелых врубовых машинах один из лучших механизаторов шахты им. Горького Т. Кадауов. Когда он работал на одной машине, его участок давал 18 циклов в месяц, а при одновременной работе на двух врубовых — 23,5 цикла. Месячное задание он выполнил на 274%. В это движение включились многие стахановцы. К концу года многоагрегатное обслуживание высвободило в бассейне для подземных работ 427 квалифицированных горняков.

Токарь Кокчетавского механического завода М. Ф. Тупицын начал осваивать работу на двух токарно-винторезных станках и стал выполнять норму до 300%. Станочница этого же завода М. С. Жданова начала работать на двух станках по обработке пробок трехходовых кранов, и производительность ее труда поднялась на 265%.

В местной промышленности на многостаночничество перешли формовщики Бекжанов, Бурханова, токари Химич, Карпов, Петренко, слесари Боровцев, Герасимов, Ковалев, Кошаев, забойщики Аманкулов, Абдразанов, крепильщики Кушакбаев, Касымов и другие стахановцы и стали выполнять за смену две-три, а то и четыре нормы.

На Б алхашском медеплавильном комбинате одним из первых перешел на обслуживание двух секций флотационного отделения старший флотатор обогатительной фабрики Тампиев. По его примеру флотатор Курманбаев перешел на обслуживание четырех флотационных машин. Для распространения опыта в сентябре 1939 г. были созданы специальные бригады, которые изучали работу бригад, смен, цехов, производили массовое «фотографирование» рабочего дня. Оказалось, что можно несколько расширить круг обязанностей рабочих основных профессий (пересматривались вместе с тем тарифно-квалификационные разряды); большая часть их в короткий срок получила необходимую подготовку по слесарному делу. В ремонтно-механическом цехе переставили оборудование таким образом, чтобы рабочему было удобно работать на двух-трех станках. На обогатительной фабрике на обслуживание нескольких агрегатов перешли свыше 100 флотаторов, классификаторщиков, дробильщиков, насосчиков. В результате развития многостаночничества 1 января 1940 г. в металлургическом цехе было высвобождено 24, на обогатительной фабрике 22, на ТЭЦ 12 человек, поднялась производительность труда. Ширились ряды стахановцев и ударников комбината. За один 1939 г. их количество выросло с 1462 до 2322 человек.