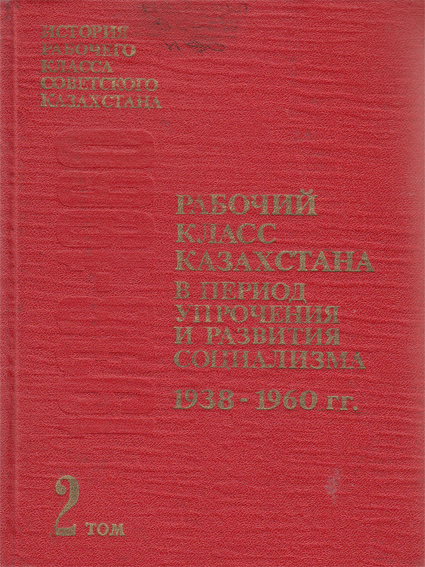

Рабочий класс Казахстана в период упрочения и развития социализма (1938-1960гг.). Том 2 — А. В. Митрофанова, А. Г. Сармурзин, А. В. Соловьев – Страница 35

| Название: | Рабочий класс Казахстана в период упрочения и развития социализма (1938-1960гг.). Том 2 |

| Автор: | А. В. Митрофанова, А. Г. Сармурзин, А. В. Соловьев |

| Жанр: | История |

| Издательство: | |

| Год: | 1988 |

| ISBN: | |

| Язык книги: | Русский |

| Скачать: |

Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0

Постоянно возрастающий объем жилищного строительства настоятельно требовал проведения специализации и укрепления строительных организаций. Первый шаг в этом направлении был сделан еще в 1956 г., когда по инициативе ЦК Компартии Казахстана на базе многочисленных маломощных строительных организаций Алма-Аты был создан Главалмаатастрой, который должен был вести строительство жилья и культурно-бытовых объектов. Такие же специализированные организации по вводу жилья создавались в Караганде, Усть-Каменогорске, Чимкенте, Темиртау и других крупных городах республики. ЦК Компартии Казахстана и правительство Казахской ССР в 1956—1960 гг. неоднократно обсуждали вопросы жилищного строительства. Все это способствовало расширению жилищного фонда в городах и рабочих поселках республики и в конечном счете позволило в короткий срок улучшить жилищные условия рабочих.

В конце 50-х годов в городах и рабочих поселках возводились многоэтажные благоустроенные дома, а с 1960 г. началась микро-районная система планировки и застройки городов, которая должна была обеспечить полный комплекс коммунальных и культурно-бытовых удобств для населения. Улучшилась планировка жилищных массивов, рядом строились магазины, столовые, кафе-закусочные, мастерские, ателье и прачечные. В рабочих поселках имелись Дома культуры, кинотеатры, стадионы и спортивные площадки.

В 1958 г. началась газификация квартир в Казахстане. В 1959 г. были газифицированы первые 8 тыс. квартир рабочих и служащих, а к концу 1960 г.— 24,8 тыс. квартир.

Дома подключались к центральному отоплению, к ним подводились водопровод и канализация. Квартиры рабочих радиофицировались.

Существенные изменения произошли в интерьере жилищ. Во многих квартирах рабочих появились добротная мебель, ковры, радиоприемники, холодильники, стиральные машины и другие предметы бытового назначения.

Таким образом, в конце 50-х годов в результате мероприятий КПСС и Советского правительства по развертыванию массового жилищного строительства на основе индустриальных методов жилищно-бытовые условия рабочих республики значительно улучшились, но это отнюдь не означало, что жилищная проблема снималась с повестки дня.

Первые послевоенные годы были связаны с большими трудностями в области здравоохранения трудящихся Казахстана. Значительная часть больниц была расположена в зданиях, не приспособленных под лечебные учреждения. Почти все медицинские учреждения требовали большого восстановительного ремонта, однако отсутствие централизованных фондов и строительных материалов осложняли решение этого вопроса, кроме того, средства и строительные материалы здравоохранению выделялись по остаточному принципу; не хватало врачей и среднего медперсонала, весьма ограниченна была сеть яслей и санаторно-курортных учреждений.

Однако постепенно улучшалось медицинское обслуживание рабочих и служащих республики: открывались новые больницы, амбулатории, улучшалась их материально-техническая база, вырос бюджет на развитие здравоохранения. Лечебные учреждения пополнялись врачебными кадрами.

Если в 1946 г. имелось 753 больницы (без госпиталей) с количеством коек в них — 30,8 тыс., то в 1950 г. — соответственно 832 и 35,5 тыс. В 1950 г. в республике работало 6460 врачей всех специальностей и 20 845 медицинских работников средней квалификации, а в 1946 г. — соответственно 3322 и 13 190; на 10 тыс. человек приходилось 9,5 врачей всех специальностей, а в 1940 г. — 4,3. Наметилось некоторое улучшение амбулаторной помощи рабочим и служащим промышленных предприятий. В 1950 г. при предприятиях и организациях функционировало 329 фельдшерских и 207 врачебных здравпунктов (в 1940 г. — соответственно 182 и 62), За годы четвертой пятилетки было построено детских садов и яслей на 2134 места.

Росли средства, выделяемые на охрану здоровья трудящихся республики. В 1950 г. на лечебные и санитарно-профилактические учреждения и мероприятия было израсходовано 56,3 млн руб., в 1940 г. — 21,4 млн руб. В результате к концу четвертой пятилетки улучшилось лечебное и санитарно-профилактическое обслуживание рабочих и служащих республики, особенно инвалидов Великой Отечественной войны. Все дома отдыха и санатории, занятые в годы войны под госпитали, стали использоваться по назначению.

В 1951—-1960 гг. здравоохранение Казахстана получило свое дальнейшее развитие. Проводились крупные преобразования в организации медицинского обслуживания населения. Больницы объединялись с амбулаторно-поликлиническими учреждениями. Главной целью являлось обеспечение высококачественного стационарного и поликлинического медицинского обслуживания населения по участковой системе. Кроме того, объединенные больницы обслуживали персонал предприятий, не имевших специальной медико-санитарной части.

В 1952 г. в Алма-Ате было образовано 72 врачебных участка, 8 амбулаторно-поликлинических объединений. Врачебно-фельдшерские пункты функционировали на всех промышленных предприятиях, а при Алма-Атинском заводе тяжелого машиностроения была открыта больница. Только за два года пятой пятилетки в столице сданы в эксплуатацию больница Турксиба, больницы при биокомбинате, кирпичном заводе № 3.

Подобные важные организационные мероприятия в годы пятой и шестой пятилеток проводились во всех городах и рабочих поселках республики.

Важнейшим этапом в организации медицинского обслуживания рабочих в конце 50-х годов явилось преобразование пунктов медицинской помощи на предприятиях в здравпункты, прикрепление промышленных предприятий для медицинского обслуживания к специальным поликлиникам. В республике проводилась большая профилактическая работа по оздоровлению условий труда и быта рабочих, осуществлялись массовые медицинские осмотры и ряд других профилактических мер. Все это позволило снизить заболеваемость рабочих и персонала ИТР, уменьшить травматизм, а в итоге сократились потер рабочего времени по нетрудоспособности.

Так, в 1959 г. в Балхаше медицинским обслуживанием рабочих, инженерно-технических работников и служащих горно-металлургического комбината, а также членов их семей занимались 45 лечебно-профилактических учреждений, из них 10 больниц на 870 коек.

Основное обслуживание рабочих, инженерно-технических работников промышленных предприятий республики в 1959 г. осуществляли 105 городских больниц, в которых имелось 15500 коек. В 1959 г. более трех тысяч врачей охраняли здоровье рабочих ведущих промышленных предприятий республики, в том числе 1400 врачей работало в медицинских учреждениях, обслуживающих цветную, черную, горнорудную промышленность, 830 — угольную, 380 — нефтяную промышленность.

В 1960 г. в республике функционировали 1690 больничных учреждений (без госпиталей) на 81,3 тыс. коек, 683 фельдшерских и 287 врачебных здравпунктов при предприятиях и организациях. Медицинскую помощь населению оказывали 14,4 тыс. врачей всех специальностей и 58,4 тыс. лиц среднего медицинского персонала. На 10 тыс. человек приходилось 14 врачей всех специальностей и 57,1 лиц среднего медицинского персонала.

Лечебно-профилактические учреждения оснащались новейшим медицинским оборудованием. К началу 1960 г. в республике было 687 рентгеновских и 300 физиотерапевтических кабинетов, 800 клинико-диагностических лабораторий, была развернута система специализированной медицинской помощи населению. В 1960 г. действовало 237 противотуберкулезных учреждений на 7666 коек, 5800 мест в туберкулезных санаториях, для онкологических больных была создана сеть учреждений на 866 коек.

Из года в год увеличивались ассигнования на нужды здравоохранения. Если в 1950 г. расходы на здравоохранение и физическую культуру составили в республике 58,8 млн руб., то в 1960 г — 178,7 млн, т. е. увеличились втрое. Число больничных учреждений за 10 лет (1951—1960 гг.) увеличилось в 2,1 раза, больничных коек — в 2,3; врачей — в 2,2; среднего медицинского персонала — в 2,8 раза.

Совершенствовалась система санаторно-курортного лечения республики. Профсоюзные организации промышленных предприятий предоставляли рабочим и служащим путевки на курорты, в санатории и дома отдыха. Причем большинство из них выдавалось рабочим бесплатно или на льготных условиях, со значительной скидкой.

В 1960 г. в Казахстане функционировали 54 санатория и лечебных пансионатов на 8,1 тыс. мест и 28 домов отдыха на 3,9 тыс. мест. Только в 1960 г. санаторно-курортным лечением в здравницах республики было обслужено 96 тыс. человек.

Из года в год государство увеличивало ассигнования на строительство жилья и объектов культурно-бытового назначения, на дальнейшее развитие здравоохранения. Забота партии и правительства об улучшении жилищных условий рабочих, совершенствовании системы медицинского обслуживания и санаторно-курортного лечения, увеличении фондов общественного потребления способствовала дальнейшему повышению жизненного уровня трудящихся нашей страны, в том числе и Казахстана, создавала благоприятные условия для роста их культурного уровня.

РОСТ ТРУДОВОЙ АКТИВНОСТИ РАБОЧЕГО КЛАССА КАЗАХСТАНА

1. СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ И ДВИЖЕНИЕ НОВАТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА

На всех этапах строительства социализма социалистическое соревнование было могучим ускорителем социально-экономического развития и показателем общественно-политической активности рабочего класса Казахстана, одним из важнейших стимулирующих факторов достижений трудящихся республики. Оно являлось ярким проявлением творческой инициативы рабочего класса, важнейшим средством воспитания активной жизненной позиции, играло огромную мобилизующую роль.

В послевоенные годы социалистическое соревнование поднялось на новую ступень. Историческая победа СССР в тяжелой войне с фашизмом, всеобщая великая радость в связи с окончанием войны и возвращением к мирному созидательному труду, грандиозные перспективы социально-экономического развития страны вызвали невиданный подъем трудовой и политической активности масс, который широко проявлялся особенно в социалистическом соревновании.

Трудящиеся Казахстана с большим воодушевлением приступили к выполнению четвертого пятилетнего плана. Рабочие промышленных предприятий республики и, в, первую очередь, ведущих отраслей народного хозяйства широко откликнулись на обращение коллектива Макеевского металлургического завода им. С. М. Кирова организовать Всесоюзное срциалистическое соревнование за досрочное выполнение заданий четвертой пятилетки.

В мобилизации усилий трудящихся на быстрейшее выполнение пятилетки большое значение имело постановление ЦК ВКП(б) «Об организации Всесоюзного социалистического соревнования за выполнение и перевыполнение пятилетнего плана восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946—1950 гг.».

В 1946 г. на промышленных предприятиях, на новостройках широко развернулось социалистическое соревнование за досрочное выполнение четвертого пятилетнего плана. На Балхашском медеплавильном заводе, на предприятиях Караганды и Джезказгана, Коунрадском руднике в соревновании участвовали до 80—90% рабочих и инженерно-технических работников.

Социалистическое соревнование как важнейший метод активной деятельности трудящихся, прежде всего рабочего класса, характеризовалось в четвертой пятилетке разнообразием форм и методов, широким их распространением и эффективностью. В промышленности в нем участвовало 92% рабочих. Соревновались между собой бригады, смены, цеха, предприятия.

Коллектив Балхашского медеплавильного завода обратился с призывом ко всем работникам цветной металлургии начать Всесоюзное социалистическое соревнование за досрочное выполнение четвертой пятилетки. В ответ на инициативу балхашцев в соревнование включились коллективы Чимкентского свинцового завода, Коунрадского рудника, Ачисайского полиметаллического комбината, предприятий цветной металлургии Рудного Алтая, Джезказгана.

Активно участвовали в соревновании коллективы Казахского металлургического (передельного) завода, Актюбинского завода ферросплавов, шахтеры Караганды, нефтяники Эмбы, машиностроители, железнодорожники, строители, работники предприятий легкой и пищевой промышленности и других отраслей народного хозяйства.

Инициаторы соревнования — балхашские металлурги с первых дней показывали пример организованного высокопроизводительного труда, и уже вскоре смена депутата Верховного Совета СССР А. Алимжанова завоевала первенство в соревновании среди обогатительных фабрик страны.

Рабочие и инженерно-технические работники предприятий черной металлургии, взяв высокие обязательства во Всесоюзном социалистическом соревновании досрочно выполнить план первого года пятилетки по выпуску стали, дали стране тысячи тонн металла сверх плана.

При подведении итогов соревнования широко применялись различные формы морального и материального поощрения. Победителям вручались переходящие Красные знамена Совета Министров СССР и республики, присваивались звания лучшего цеха, лучшей смены, лучшего рабочего по профессиям. Передовики производства заносились на Доску почета, награждались ценными подарками.

Наряду с соревнованием бригад, смен, цехов внутри предприятия, одной из важнейших форм соревнования являлось трудовое состязание между производственными подразделениями разных предприятий, а также и между предприятиями Казахстана и других республик.

Например, Лениногорский свинцовый завод соревновался с Чимкентским свинцовым, Ачисайский полиметаллический комбинат с Текелийским свинцово-цинковым, Семипалатинская швейная фабрика «Большевичка Украины» с Алма-Атинской швейной фабрикой № 2 и т. д. Трудовое соперничество шло между транспортниками Карагандинской, Туркестано-Сибирской и Печорской железных дорог, между нефтяниками Казахстана и Средней Азии. Соревновались между собой шахтеры Караганды, Кузнецкого и Подмосковного угольного бассейнов, металлурги Казахского металлургического (передельного) и Узбекского металлургического заводов, ферросплавщики Актюбинска с коллективом Челябинского завода.

В четвертой пятилетке применялась и такая форма, как соревнование между коллективами предприятий разных отраслей. Карагандинские шахтеры, например, соревновались с железнодорожниками Караганды и нефтяниками Эмбы, Алма-Атинская обувная фабрика № 1 — с меховым комбинатом.

Ширилось трудовое соперничество между отдельными рабочими разных предприятий как внутри республики, так и за ее пределами. Например, соревновались между собой бригадир проходчиков карагандинец П. Ф. Акулов (шахта № 33/34) и Л. Борискин (шахта № 30 комбината Москвауголь), сталевары У. И. Кошик (инициатор скоростных плавок на Балхашском медеплавильном заводе) и А. Дарибаев (Казахский металлургический завод). А. Дарибаев, кроме того, соревновался с узбекским сталеваром X. Ганиевым и т. д.

Трудовое соперничество между предприятиями, его звеньями и отдельными рабочими основывалось на товарищеском сотрудничестве, взаимной помощи. Соревнующиеся наряду с систематической проверкой выполнений условий договора соревнования обменивались делегациями по распространению передового опыта, помогали друг другу материалами, машинами, а также квалифицированными специалистами.

Развернувшееся в годы четвертой пятилетки социалистическое соревнование разбудило творческую активность масс, способствовало широкому развитию новаторского движения. Рабочие принимали личные обязательства по перевыполнению годовых планов и досрочному завершению всей пятилетки. Одним из инициаторов этого патриотического почина был токарь Петропавловского вагоноремонтного пункта И. И. Печорин, взявший обязательство выполнить пятилетний план за год. Досконально изучив станок и технологию обработки деталей, он стал работать скоростным методом на нескольких станках, выполняя ежедневно по пять—семь норм. Он совершил настоящий подвиг: пятилетний план выполнил за семь месяцев, а до конца пятилетки — свыше 20 годовых норм.

Высоко оценив патриотический почин коммуниста И. И. Печорина, ЦК КЩб) Казахстана предложил партийным организациям распространить передовой опыт новатора на всех предприятиях промышленности и транспорта и всячески поддержать инициативу рабочих по досрочному выполнению производственных планов. Почин новатора был широко подхвачен не только в республике, но и за ее пределами, причем в различных отраслях народного хозяйства.

Набирало силу движение мастеров по внедрению скоростных методов труда. Следуя примеру И. И. Печорина, а также известных в стране мастеров-скоростников — ленинградского токаря Г. Борткевича, московского токаря П. Быкова, многие рабочие, совершенствуя отдельные детали станков и оборудования, технологический процесс, повышая их эффективность и постоянно оттачивая свое профессиональное мастерство, резко увеличили производительность труда и стали выполнять по нескольку норм за смену.

Машиностроители боролись за увеличение скорости резания металлов и сокращение времени обработки деталей, металлурги — за сокращение времени плавки металла и большой вес плавки, бурильщики — за скоростное бурение глубинных скважин — везде и всюду рабочие внедряли прогрессивные методы труда.

Шахтер Караганды, бригадир проходчиков П. Ф. Акулов, улучшив технологию проходки горных выработок и применив удлиненный бур, со своей бригадой за смену перевыполнил производственный план в 8 раз. Используя передовой метод труда, вскоре уже многие шахтеры перекрыли этот рекорд. Сталевары Казахского металлургического завода А. Дарибаев, И. Голубев, Т. Каримов и другие давали исключительно скоростные и при этом тяжеловесные плавки. Продолжительность одной плавки у них составляла в среднем 6 час. 49 мин. Многие сократили это время до 6 час. 30 мин. В 1950 г. А. Дарибаев выдал плавку на 1 час 25 мин раньше графика.

В повышении производительности труда металлургов и качества металла важную роль сыграла перестройка организации труда, ликвидировавшая обезличку за плавку стали. Каждая бригада плавку вела от начала до конца, не покидая рабочего места до полного ее завершения, и полностью отвечала за нее. Это повышало заинтересованность сталеваров в сокращении графика плавки и в хорошем качестве стали. В четвертой пятилетке карагандинские сталевары сократили продолжительность одной плавки в среднем с 10 час. 8 мин. до 7 час. 29 мин.

На Балхашском медеплавильном заводе с инициативой скоростных тяжеловесных плавок металла выступил мастер-конвер-терщик, коммунист У. И. Котик. В последнем году четвертой пятилетки он провел около 150 тяжеловесных скоростных плавок, за что был удостоен звания лучшего мастера металлургической промышленности страны. Следуя примеру новатора, скоростные методы работы освоили смены медеплавильщиков Толкумбаева, Кор-нюхина и др. За большой вклад в развитие цветной металлургии группа инженерно-технических работников Балхашского медеплавильного завода была удостоена Государственной премии.

На железнодорожном транспорте старший машинист депо ст. Матай М. Каптагаев выступил с инициативой 500-километрового среднесуточного пробега локомотива. На Карагандинской, Туркестано-Сибирской и других железных дорогах организованы десятки колонн паровозов, соревновавшихся за дальность суточного пробега. Вскоре многие последователи М. Каптагаева намного перешагнули заветный рубеж, совершая в сутки по 600 и более километров пробега.

Движение по овладению скоростными методами труда распространилось во всех отраслях народного хозяйства. В первых рядах новаторов производства шли передовики социалистического соревнования машинист горного комбайна Б. Нурмагамбетов, бригадир навалоотбойщиков С. Шоманов, мастера нефтедобычи на Эмбе Ф. Галимов, Б. Доспаева, Р. Искариев, слесарь Алма-Атинского машиностроительного завода им. С. М. Кирова Н. В. Афанасьев, бурильщики Ачисайского полиметаллического комбината Б. Мамбеков, Ф. Т. Трунилов, строгальщик Алма-Атинского Завода тяжелого машиностроения Н. Бутин, строители Казахского металлургического завода каменщик-инструктор У. Турмагамбетов, бетонщик Д. Абдиев, швея Семипалатинской швейной фабрики «Большевичка Украины» М. Ахтямова и тысячи других.

В социалистическом соревновании за выполнение и перевыполнение производственных планов важное место занимало движение многостаночников. Хорошо овладев всеми операциями, многие передовики стали одновременно обслуживать по три — пять и более станков, выполняя по нескольку норм за смену. Например, строгальщик Алма-Атинского машиностроительного завода им. С. М. Кирова В. Ф. Вовк, сверловщица завода Казахсельмаш Т. Саменова, работая на трех — шести станках, выполняли по три-четыре нормы.

Широкий размах получило движение за совмещение профессий. Так, на Алма-Атинском машиностроительном заводе им. С. М. Кирова смежными профессиями овладели около 150 рабочих, а многостаночников здесь было более 200 человек. На комбинате Карагандауголь кадровый шахтер К. И. Ковтун проявил инициативу выдачи угля из лавы двумя конвейерами, а М. Золотых, зарубли-вал лаву двумя врубмашинами. В результате совмещения профессий на шахте № 20 выдача угля увеличилась до трех раз. Шахты № 20, 44/45 и многие другие уже с 1948 г. вышли на рубеж добычи, запланированной на 1950 г. На Ачисайском полиметаллическом и Текелийском свинцово-цинковом комбинатах, на горнорудных предприятиях Джезказгана широко распространялось многозабойное и многоперфораторное бурение. Знатные стахановцы, бурильщики Ахмедзянов, Омаров, Исламов, Б. Мамбеков, Т. В. Кузнецов и другие на рудниках Миргалимсая, Ачисая и Текели за смену обуривали три — пять забоев.

Овладение рабочими смежными профессиями, скоростными методами труда, наиболее эффективными приемами работ и их быстрое распространение, одновременная работа на нескольких станках и многое другое было обусловлено повышением творческой трудовой активности рабочих, укреплением материально-технической базы производства, возрастающим объемом внедрения в производство новой техники и технологии, последних достижений научно-технического прогресса.

Примером технического перевооружения и постоянного оснащения предприятий новой техникой могут служить шахты Караганды. На комбинате Карагандауголь в 1950 г. применялось 50 мощных угольных комбайнов «Донбасс» вместо трех первых комбайнов системы Макарова в начале пятилетки. В четвертой пятилетке впервые были внедрены углепогрузочные агрегаты. На шахтах работало 40 угле- и породопогрузочных машин. На место несовершенных качающихся конвейеров пришли мощные скрепковые транспортеры. На шахтах было установлено более 1000 таких транспортеров. Были полностью механизированы отбойка и погрузка угля в железнодорожные вагоны.

Горячо поддержав патриотический почин ленинградцев начать борьбу за выполнение четвертой пятилетки в четыре года, рабочие, трудящиеся Казахстана брали новые повышенные обязательства. Многие рабочие решили выполнить пятилетку за 3—3,5 года. Новаторы искали прогрессивные пути эффективного использования и внедрения новой технологии и техники, стремились повысить производительность труда, качество продукции, обеспечить рентабельность производства. В повышении производительности труда важную роль сыграли комплексные бригады, объединявшие рабочих разных специальностей, члены этих бригад владели несколькими смежными профессиями, поэтому в случае необходимости заменяли друг друга и добивались высоких производственных показателей. На крупных промышленных предприятиях действовало по нескольку десятков таких бригад. Комплексные бригады Шагатаева, Омарова, Усембаева и другие на Ачисайском полиметаллическом комбинате постоянно перевыполняли плановые задания. Бригада Моисеева на строительстве жилых домов в городе Караганде одновременно производила штукатурные, лепные и облицовочные работы, выполняя по три нормы в смену.